产品认证有效性量化测评标准化方法的探讨

姜瀛洲 杜春景 刘志伟 吴燎兰 朱 军

1 认证有效性的涵义

产品认证的有效性,是在认证所指向的产品(或人、体系、服务)的最终消费过程中体现的。

当消费者在家电卖场中挑选1台笔记本电脑时,他观察了电脑上的认证标志。通过产品上的认证标志,他认可该产品是安全的、环保的,或符合法律法规和标准要求的。这就是前期所有认证活动有效性的体现,也是认证需要向消费者传递的信息。如果这种信息无法通过认证来传递,或消费者本身不接受这种信息,那么认证的有效性就要打折扣了。

实际上,绝大部分消费者都有类似的体验。例如:2台照相机上各有1种认证标志,我们从感觉上认为,经过A认证的照相机质量要高于经过B认证的照相机。又例如:2家经过ISO 9000认证的企业,我们倾向于认为,持有A认证公司证书的企业较持有B认证公司证书的企业管理水平要高。

可见,认证的有效性,本质上并非体现在认证企业的业务范围有多宽,技术能力有多强,而在于多大程度上,企业能够为被认证的对象提供价值,从而为最终消费者提供信心。总之,认证的总体价值,一方面,体现在认证能够多大程度地提升产品的价值,另一方面,体现在该认证所提供的增值为消费者所接受的程度。提升的价值越显著,消费者的接受程度越高,认证提供的价值就越大。因此,认证活动的有效性,体现在以下两个方面:

(1)认证对产品价值的贡献——产品价值贡献;

(2)市场对认证的接受程度——市场接受程度。

产品价值贡献,是从产品的角度,衡量由于认证活动而实现的产品增值。这里的增值,应该从广义来理解,不仅仅限于提升产品质量,降低成本等,还应考虑一些潜在的和附加的增值。

市场接受程度,是从消费者的角度,衡量认证的受众对产品的印象。包括市场容量的提升和消费者接受度的提升等。

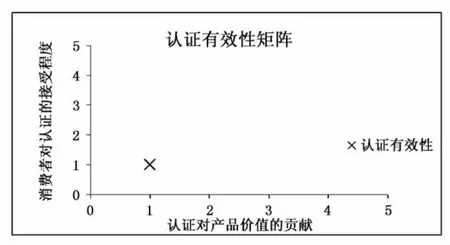

将“产品价值贡献”和“市场接受程度”定义为矩阵的两个坐标轴,可以构成“认证有效性矩阵”。如图1所示。

图1 认证有效性矩阵示意图

利用该矩阵,可以对一项认证业务的有效性进行分析。认证有效性矩阵可以用来根据认证业务对产品的贡献和在市场上的实力对这类认证进行评估,也可以表述一个认证机构的认证业务组合判断其优势和弱点。

2 认证有效性量化测评标准化模型的建立

绘制认证有效性矩阵,需要找出外部(市场接受程度)和内部(产品价值贡献)因素,然后对各因素加权,得出衡量内部因素和外部因素的标准。基于上述两个维度,衍生出对于产品价值贡献和市场接受程度的若干个评价指标。以下列出的是经常考虑的一些因素,可能需要根据具体情况做出一些增减。确定这些因素的方法可以采取头脑风暴法或名义群体法等,关键是不能遗漏重要因素,也不能将微不足道的因素纳入分析中。

第1个维度,在“产品价值贡献”方面,可能的评价指标包括:

(1)提升产品质量:是指通过认证,获得对于产品设计、制造工艺、选材等方面的提升,从而改进产品的安全性或性能。

(2)降低生产成本:是指因获得认证而产生的成本降低,包括产品制造成本的降低,也包括政策性成本降低,如:获得产品节能补贴、家电下乡补贴等。

(3)符合政策法规:是指通过认证来获得特定政策法规的符合性证明,或达到政策法规规定的标准要求。

(4)获得附加利润:是指通过认证,证明产品在特定方面的竞争优势,从而获得附加利润,如:能效标识,节能认证等。

(5)提升企业形象:是指通过认证,提升企业在可持续发展、社会责任、节能环保方面的公众形象,提升企业声誉。从而在各个利益相关方得到各种有形和无形的好处,包括:政府、媒体、社区、环保团体、消费者和投资者等。

第2个维度,在“市场接受程度”方面,可能的评价指标包括:

(1)获得市场准入:是指通过认证来获得特定区域的市场准入。

(2)应对技术壁垒:是指在应对技术壁垒中,认证所起的作用。

(3)提升产品知名度:是指通过认证而取得的提升产品知名度的效果。

(4)获得特定买方:是指通过认证获得特定买方的采信或投标资质,如:政府采购,家电下乡目录等。

(5)扩大市场容量:是指因获得认证,而扩大了产品的销售范围或受众群体。

至此,认证有效性被定义为2个维度,共10个指标的综合结果。

上述评价指标,只是一般意义上适用的影响因素。对于不同的认证类别,其对应的内容是不同的,评价指标的影响程度也不同,还有可能有其他的影响因素。在实际测评中,必须根据实际情况加以考虑。通过上述分析,对认证有效性的影响因素做了定义,便于进行评价。

3 认证有效性量化测评标准化流程

在认证有效性量化测评过程中,应用认证有效性矩阵必须经历以下6个步骤:

3.1 确定研究对象

确定需要研究的认证业务种类或认证机构,对认证业务涉及的产品(服务)、地域、客户等进行界定,并对每项认证业务进行内外部环境分析。

3.2 形成研究团队

根据确定的研究对象和现有的资源,形成合理的研究团队。该团队必须对研究对象有较深入的理解,并能够胜任内部因素和外部因素的分析。因此,一个合格的研究团队至少应包括:行业主管部门、认证机构和检测实验室等。必要时,应有认证客户的参与。

3.3 确定影响因素及其权重

确定产品价值贡献和市场接受程度的主要影响因素,及每一个因素所占的权重。产品价值贡献和市场接受程度没有通用标准,必须根据认证所处的行业特点和发展阶段、行业竞争状况进行确定。但是从总体上讲,市场接受程度主要由消费者对认证的印象决定,产品价值贡献认证提供的增值决定。确定影响因素的同时还必须确定每个影响因素的权重。

3.4 进行量化测评

根据影响因素分析结果,对各认证业务的产品价值贡献和市场接受程度进行评估和打分,并加权求和,得到每一项认证的产品价值贡献和市场接受程度最终得分。

3.5 绘制认证有效性矩阵

根据每项认证业务的产品价值贡献和市场接受程度总体得分,将各项认证业务标在认证有效性矩阵上。原则上,可以按产品价值贡献和市场接受程度两个维度评估认证业务,每个维度分三级,分成9个区域以表示两个维度上不同级别的组合。两个维度上的9个区域,可以根据不同情况进行评价。

3.6 分析评价

根据每项认证业务在认证有效性矩阵上的位置,对研究对象的优势和劣势进行分析和比较,对发展战略指导思想进行系统说明和阐述。

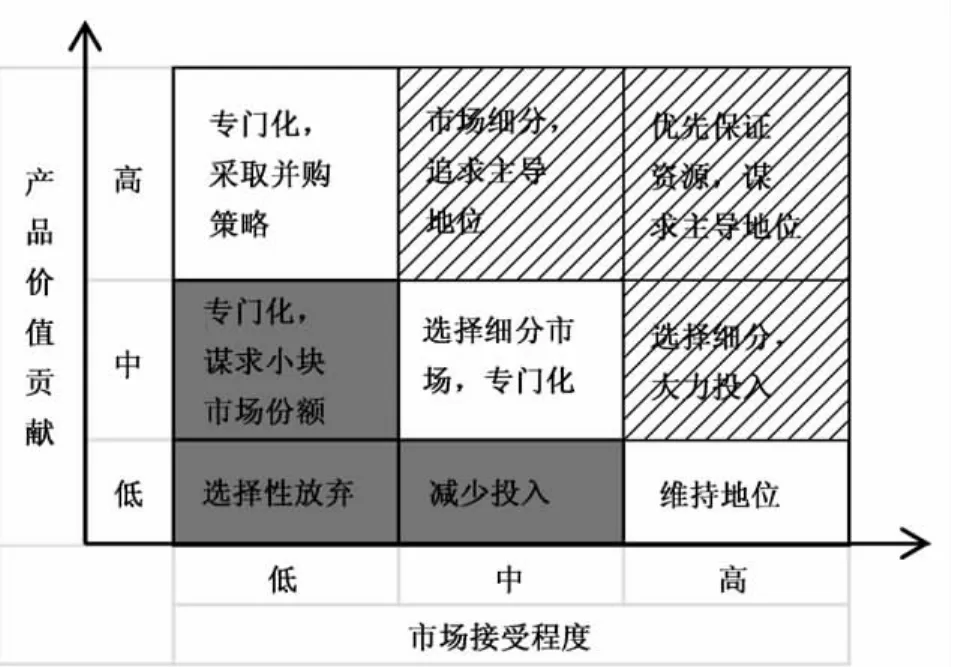

4 认证有效性矩阵及其分析

通过对认证业务在矩阵上的位置分析,认证机构就可以选择相应的战略举措。总体而言,可以用概括为:“高位优先发展,中位谨慎发展,低位逐步撤退”。对于矩阵划分的不同区域,可以采取如图2所示的应对策略。

图2 认证有效性矩阵应对策略示意图

在应用认证有效性矩阵时,必须注意以下几个问题,否则可能无法客观准确评价每项认证的定位和策略。

(1)影响因素尽量定量化。每项影响因素应尽量定量化,没法定量化的要划分量级,对每个量级的得分进行统一规定。

(2)对于不同认证,每个影响因素的权重可以不同。由于每一项认证所处的生命周期不同,每一项认证的特点也不同,客户关注的侧重点也不同,比如对于成长型的认证,应尽可能更关注该认证的增长潜力和发展速度,对于成熟型的认证,应尽可能关注市场总量和盈利能力。因此,影响因素权重的确定,必须根据每一项业务的特点进行确定。

5 小结

认证的有效性是保证认证工作质量的关键。认证证书必须在特定领域内能够起到预期的认证目的,也就是说,认证结果必须完成对产品的增值功能。在当前形势下,由于竞争的加剧,技术壁垒要求的提升,产业转型升级的驱动,要对“认证有效性”有更高层次的理解。

首先,不能仅仅将认证有效性理解为获得市场准入,而必须为提升产品本身的价值服务。

诚然,企业申请认证的最直接目的,往往是获得市场准入,但需清醒地认识到,获得市场准入归根到底是企业的一种被动行为。因为必须获得才能进入市场,所以才来申请。此时,并非是认证本身的影响力在起作用,而是市场准入机制在起作用。若仅仅将认证有效性等同于获得市场准入,那么一旦没有了准入机制,也就没有了认证的市场。站在产品增值的角度,认证必须为提升产品本身的价值服务。在认证服务的过程中,可以借助认证机构本身的技术能力和对政策的理解,引导企业提升产品质量、规范产品设计、规避贸易风险乃至于降低产品成本。在这些方面的努力,都可以看作是对产品的增值。这一类型的增值服务,从本质上讲是企业真诚欢迎和主动接受的。从一定程度上讲,这样的增值服务,甚至完全能够形成一个崭新的市场。这个市场的需求不会随着政策法规和准入机制的变动而变化,其价值也将远远超过市场准入带动的业务。

其次,要对认证的风险有清晰的理解,全面提升认证活动的质量。

认证活动与产业密切结合,一旦认证关系形成,就和产品有了连带的风险责任。一方面,认证企业也要从风险的源头进行分析,合理地化解、规避认证过程中遇到的风险,另一方面,认证企业要主动承担风险责任,为了客户的利益据理力争,共同进退。也就是说,在进行认证的过程中,要依据标准,对认证对象的风险做全面的分析,考虑所有可能的风险,与客户沟通,指导化解或规避认证风险。认证证书发布后,一旦发生了贸易摩擦或质量纠纷,认证企业需及时介入,维护客户的利益。

本文提出的产品认证有效性量化测评标准化方法,正是基于上述考虑,试图将认证的有效性转化为一种标准化模型,进行量化评价。有利于不同的认证类别,不同的产品类别之间的差异比较和分析,找出认证有效性的准确定位,并采取相应的发展战略。

[1]薄昱民.深入开展交流合作 稳步推进结果承认[J].认证技术,2011(9).

[2]国家认证认可监督管理委员会.国家认证认可事业发 展 “十 二 五”规 划 [EB/OL].http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/xwdt/zxtz/images/2011/05/09/3CCE352B28A43D6DA0DE5667FE7D4B1F.doc.

[3]秦萍.认证认可:中国影响世界[J].中国船检[J].2010(11).

[4]谢军.合格评定与标准化[J].中国标准化,2006(11).

[5]肖建华.认证认可国际互认体系的发展[J].城市车辆,2001(2).

[6]鄢国强.我国整合合格评定机构、构建统一的认证认可体系[J].理化检验(物理分册),2006(5).

[7]朱海峰.认可风险浅析[J].认证技术.2011(8).