山西省财政支农支出与农业GDP增长关系的实证分析*

孟志兴,孟会生

(1.山西农业大学经济贸易学院,太原 030801;2.山西农业大学资源环境学院,太原 030801)

农业是国民经济的基础,关系到经济及社会的稳定,同时又是一种常会遭受自然和市场双重风险影响的弱质产业。正是由于农业的这种基础地位和弱质性特征,决定了它是不同于其他行业的特殊产业,客观上需要政府财政的支持。国际上也通常把财政对农业的投入政策作为支持和保护农业、保障农民利益的主要宏观调控措施。所谓财政支农就是为了扶持和促进农业的发展,使农业增效农民增收。

我国政府一直重视对农业的支持和保护,尤其是从2004以来,连续出台了八个关于支持“三农”的一号文件,政府对农业的投入力度在不断地加强。现阶段,国内许多的专家学者对财政支农支出与农业经济增长之间的关系进行了分析,并取得了有价值的研究成果。李焕彰和钱忠好 (2004)的研究结果表明:财政支农支出增长与农业产出增长之间存在着互为因果的关系,财政支农支出增长推动了农业产出的增长,并指出了农业基本建设支出、农业科技三项费用和支援农村生产支出和各项农业事业费对农业产出增长的弹性分别为0.25、0.36和-0.35[1]。何振国 (2006)对财政支农支出结构变动对农业增加值及农业GDP的影响进行了实证研究,并且给出了财政支农支出的优先次序[2]。李琴等 (2006)采用C-D生产函数和1978~2004年的数据,估算出财政支援农业生产支出的弹性系数是0.15,农业各部门事业费的弹性系数是0.93,农业基本建设支出的弹性系数为0.14,农业科技三项费用的弹性系数为-0.16,其中农业科技三项费用的弹性系数在统计上不显著[3]。

总的看来,在众多学者的研究中,着眼于全国范围的占了不小的比重,而对于区域性的,特别是中西部经济欠发达省区的研究相对较少。鉴于此,该研究拟选取1980~2010年山西省的有关样本数据,通过构建计量模型来分析山西省财政支农支出总量及其内部构成与农业经济增长之间的关系。

1 山西省财政支农支出总量与农业GDP增长的实证分析

1.1 数据来源

基于分析所需数据的可获得性,该研究将1980~2010年作为分析期,将该时期内的山西省财政支农支出总量与农业GDP两个时间序列作为基本时间序列变量,分析所用的全部数据均取自《山西50年财政统计》和1980~2011年的《山西财政年鉴》以及《山西统计年鉴》。

1.2 变量的选取

为分析财政支农支出总量与农业GDP的关系,该文以财政支农支出总量为解释变量 (C0),农业GDP为被解释变量 (I1)。由于数据的自然对数变换不会改变原变量的协整关系,并能使其趋势线性化,同时还可消除时间序列中存在的异方差,所以对C0和I1两个变量分别取自然对数,对数变换后的新变量分别用Ln(C0)和Ln(I1)表示。

1.3 模型构建

引入C-D形式的农业生产函数来分析C0和I1之间的关系。

根据30年来的相关数据,采用最小二乘法进行回归分析,得到下列回归方程:

还原后的模型为:I1=6 379

回归结果显示,方程的t值和F 值都是显著的,都通过了检验。模型的可决系数说明回归方程的线形关系比较满意,拟合优度为0.805。分析结果说明,该回归方程具有较强的解释力,也就是说,在1980~2010年的30年期间,山西农业GDP变化的80.5%可由财政支农支出来解释,该项支出对农业GDP增长的推动作用十分显著,其弹性系数为0.635,即财政支农支出总量每增加1%,将会使农业GDP增加0.635%。

2 山西省财政支农支出结构与农业GDP增长的实证分析

2.1 变量的选取

在研究山西省财政支农支出结构与农业GDP之间的关系时,仍将1980~2010年作为研究期 (数据来源同上),以30年内的时间序列数据农业GDP(I2)作为为被解释变量,说明财政支农的绩效;同时分别选取对农业GDP变化有影响的支援农村生产支出 (C1)、农林水利气象等部门事业费 (C2)、农业基本建设支出 (C3)、农业科技三项费用 (C4)和农村救济费 (C5)5个统计指标作为解释变量。

2.2 模型构建

构建模型的方法同上,仍引入C-D形式的农业生产函数来分析上述5个解释变量 (C1、C2、C3、C4、C5)和被解释变量 (I2)之间的关系。以更准确的分析山西省财政支农支出构成对农业GDP增长的影响方向以及影响程度。

C-D生产函数模型如下:

为便于参数估计,将该模型两边取自然对数使其线性化,进而由非线性函数模型变换为下列多元线性回归模型:

利用30年的相关数据和上述多元线性回归模型对Cm(m=1…5)和I2进行OLS拟合,参数估计如下:

回归结果表明,在模型 (Ⅱ)中,解释变量C1、C2通过t检验,故将其保留,而C3、C4和C5由于没能通过t检验,故将者3个变量剔除。

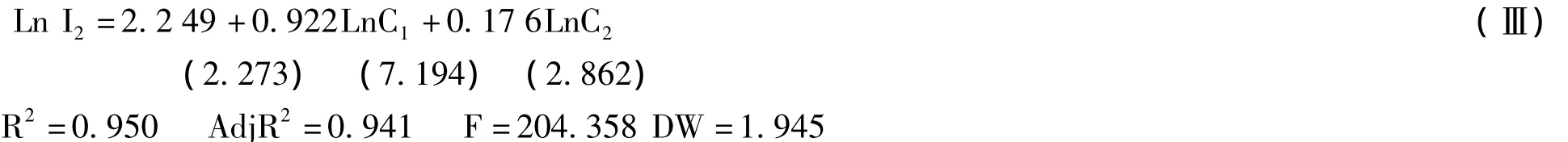

对模型 (Ⅱ)进行修正后再次回归得到如下方程:

将模型 (Ⅲ)还原后得:

修正后的回归模型 (Ⅲ)显示,该方程的拟合优度为0.941,这表示修正后的模型 (Ⅲ)对样本点数据的拟合程度很好。F统计量的值为204.358,它比[F0.05(2,27)=3.35]大,说明回归模型总体呈线形显著。保留的两个解释变量的t值均大于其临界值t0.05(29)=1.669,表示每个变量均存在显著性关系影响。模型的DW值为1.945大于Du(查表得Du=1.74),说明方程不存在序列相关。总体分析结果表明,模型 (Ⅲ)具有很强的解释力,反映出支援农村生产支出 (C1)和农林水利气象等部门事业费(C2)对农业GDP(I2)影响较大,特别是第一项,即该项支出每增加1%,可使农业GDP相应增加0.922%;第二项支出每增加1%,农业GDP将能增加0.176%,其对农业GDP增长的影响程度远小于第一项。

3 结论与建议

3.1 结论

通过上文对山西财政支农支出总量及其构成对农业GDP的影响的分析,可得出如下结论:

第一,模型 (Ⅰ)说明财政支农支出对农业GDP增长具有十分显著的促进作用,其弹性系数为0.635,即财政支农支出每增加百分之一,可使农业GDP增加0.635%,财政支农支出与农业GDP之间具有显著的正相关性,这说明山西省财政支农支出对农业GDP的提高具有显著的正效应,增加财政农业投入总量、扩大财政支农支出规模必然有利于推动全省农业经济的增长。

第二,模型 (Ⅱ、Ⅲ)的估计结果表明,支援农村生产支出对农业GDP增长具有显著的带动作用,可成为促进山西农业GDP提高的有利因素。这项支出之所以对农业GDP增长具有十分显著的推动效应,缘于该项支出是通过财政转移支付来补贴农民个体,这不仅可以使农民的生产成本降低,还能让农民产生很大的生产积极性、使农业产出得到提高,并最终使农业GDP实现有效增长。

农林水利气象等部门事业费是农业事业专项经费以及农业事业单位人员机构经费,从理论上讲,这项费用的增加会给农业GDP的提高带来消极作用,但通过前面的实证分析却发现,农林水利气象等部门事业费的增加不但没有阻碍农业GDP的增加,反而对其具有显著的正效应。这主要是缘于这项支出能够保证所有农业事业单位的正常运转,由于农业事业单位提供的各项服务,使农业生产及交易规模扩大、农业生产成本和交易成本降低,农业产出得到增加,因此,事业费对农业GDP的增加具有显著的积极作用,也成为农业GDP增加的影响因素。

第三,农业基本建设支出、农业科技三项费用、农村救济费这三项支出尽管没能成为农业GDP增加的解释变量,但这并不是说明它们对农业GDP增加没有任何影响。完善的农业基础设施具备抵御自然灾害的功能,能有效地降低自然环境尤其是近年来频繁出现的极端天气给农业生产带来的巨大风险和不确定性,使农户的生产成本尽可能地降低,进而使农业产出得以不断增加。农业科技三项费用虽然表面上看起来对农业GDP的提高并没有起到理想的促进作用。究其原因,其一,从科研经费的最初投入,到进行农业科学研究,再到科研成果最终转化为现实的生产力,常常是一个投入大、周期长又伴随有一定风险的过程,因此这项支出的经济效益具有后效性,难以在短期内显现出来,甚至在短期内显示的是负效益;其二,山西农业科技三项费用投入总额虽然逐年增加,但总量不足,造成农产品科技含量相对较低,农业整体缺乏竞争力,这也限制了这项费用作用的发挥。模型回归结果还显示农村救济费与农业GDP增长之间只存在很低的相关性甚至负相关,说明救济费和农业GDP之间没有长期稳定的关系。由于农业的弱质性和城乡二元结构的特点,在农村社会保障体系尚未健全之前,需要农村救济费为困难人群提供基本的生存保障;但是,农村救济费主要用于缓解农民生活困难,属于生活消费支出,这部分非生产性支出会挤占其他生产性支出,因此,如果农村救济费支出增长较快,必然对农业经济的增长产生负面影响[4]。

3.2 政策建议

3.2.1 加大财政对农业的支持力度

由上述的分析可知,财政支农支出对山西农业经济增长具有显著的促进作用,故建议进一步加大财政对农业的投入力度,通过增加财政支农支出总量来推动山西农业经济的快速发展。同时还要建立健全财政支农的稳定增长机制,特别要严格遵照《农业法》的有关规定做到山西地方财政每年的支农支出的增长幅度应高于地方财政经常性收入的增长幅度;以此来保证财政支农支出对农业GDP推动作用的长效性、稳定性和持续性。

3.2.2 完善财政支农支出结构

在财政支出总量有限的条件下,大幅度增加国家对农业和农村基础设施建设投资[5]。特别是与农业生产有直接关系的支援农村生产支出与农业基本建设支出,削减农林水利气象部门事业费支出,尤其是人员机构经费开支,使支农资金真正用在农业生产和农村经济发展上,这应成为今后调整财政支农支出结构的趋势与目标;同时,要增加财政对农业科研的投入,建立以政府为主导、社会力量参与的多元化农业科研投入体系,逐步形成稳定的投入增长机制[6];应积极建立健全农业科研和技术推广体系,加速科研成果的转化。事实上,随着经济的不断发展以及土地、资本等生产要素在技术一定条件下的边际收益率呈现出下降的趋势;农业生产率的提高、农民收入的增长和农业GDP的不断提高会更多的依赖农业技术的进步[7];因此,保持财政支农政策的相对稳定性也显得尤为重要。

[1]李焕彰,钱忠好.财政支农政策与中国农业增长:因果与结构分析.中国农村经济,2004,(8):38~42

[2]何振国.浅析财政支农支出结构存在的问题.中国财政,2006,(9):61~63

[3]李琴,熊启泉,李大胜.中国财政农业投入的结构分析.中国农村经济,2006,(8):10~15

[4]刘涵,财政支农支出对农业经济增长影响的实证分析.农业经济问题,2008,(10):30~35

[5]黄非.美国新农业法对我国的影响及对策.中国农业资源与区划,2004,(12):7~10

[6]于树纯,苗华.对唐山市区域农业经济发展战略的思考.中国农业资源与区划,2008,(2):54~58

[7]刘玉川.财政支农与我国农民收入关系实证研究.财会研究,2010,(11):81~82