大秦重载铁路75 kg/m钢轨18号固定型辙叉设计研究

赵天运,骆 焱,许有全

(中铁工程设计咨询集团有限公司轨道工程设计研究院,北京 100055)

1 概述

大秦铁路作为国内第一条重载铁路线路,近几年运量和牵引定数不断增加,大量开行2万t重载列车,2010年的运量已达到4亿t,2011年运量预计将达到4.5亿t,对铁路轨道设备,尤其是铁路道岔,带来了严峻的考验。

大秦铁路正线主要采用12号、18号两种道岔,辙叉类型分为固定型辙叉和可动心轨辙叉两种。可动心轨辙叉不存在“有害空间”,消除了列车通过辙叉时产生的强烈振动和冲击,使列车运行的平顺性和舒适性得到了很大改善,同时辙叉的使用寿命也有很大的提高。然而,通过大秦重载铁路的使用实践,可动心轨辙叉高平顺性与长寿命的特点并未得到充分体现。根据调查统计,在大秦重载、高密度、大运量的条件下,75 kg/m钢轨可动心轨辙叉平均使用寿命仅为1.5亿~3.0亿t,但养护维修的工作量却很大,更换费用也较高。更换可动心轨辙叉所需要的线路封闭时间、用工数量及更换成本远大于固定辙叉,且可动心轨辙叉曾发生过心轨断裂而危及行车安全。

运行实践表明,目前的可动心轨辙叉,难以满足大秦铁路重载运输的需要,从使用寿命、养护维修工作量、更换成本和时间等方面综合考虑,采用固定型辙叉较为有利。目前大秦铁路已将75 kg/m钢轨12号可动心轨辙叉全部更换为固定型辙叉,但仍有部分18号道岔为可动心轨辙叉。

根据太原铁路局的安排,拟对大秦铁路目前既有的75 kg/m钢轨18号可动心轨辙叉进行现场改造,更换为固定型合金钢组合辙叉。为此,对大秦铁路18号可动心轨辙叉的使用情况进行了现场调查,收集了相关资料,研究设计了18号固定型合金钢辙叉,在此基础上完成了现场改造的方案设计。

2 原道岔概况

原道岔为75 kg/m钢轨18号单开道岔,道岔前长22 744 mm,后长37 256 mm,全长60 000 mm。导曲线半径860 m,岔枕间距除牵引点处外,其余均为600 mm。道岔的主要特点如下。

(1)尖轨为16 600 mm长的60AT曲线尖轨。

(2)辙叉为可动心轨辙叉,辙叉全长17 392 mm,翼轨采用60AT钢轨锻压的特种断面翼轨,后端焊接普通钢轨。心轨采用60AT钢轨拼接。短心轨后端设有斜接头,与岔跟尖轨斜接。

(3)道岔侧股设有胶接绝缘钢轨。

(4)辙叉直侧向均设有槽形护轨,直向长度7 600 mm,侧向6 600 mm。

(5)道岔设1∶40轨底坡。

(6)轨下基础为混凝土长岔枕。

(7)道岔内钢轨及道岔两端与区间线路钢轨均未焊接。

(8)尖轨3个牵引点、辙叉设2个牵引点,转换杆件安装在两岔枕之间,转辙机安装在岔枕上。

3 主要研究内容

3.1 现场改造方案的研究

3.1.1 现场改造的原则

(1)道岔的转辙器和导曲线部分不动,只针对将可动心轨辙叉更换为固定型辙叉进行改造。

(2)道岔的扣件系统与原道岔相同。

(3)原道岔能够利用的部件尽量利用,如护轨垫板、胶垫、弹条等。

(4)转换设备拆除。

3.1.2 平面布置

(1)原道岔平面尺寸见图1。

图1 原道岔平面尺寸(单位:mm)

(2)改造后的道岔平面尺寸见图2。

原可动心轨辙叉趾端开口323 mm,固定型辙叉的趾端开口值最小可为198 mm,两者相差125 mm,折算成水平距离差2 400 mm。根据设计方案审查意见,将辙叉趾端后移了2 400 mm,以减少辙叉长度。但现场改造时需同步更换辙叉前的2根导轨。

可动心轨辙叉后端较长,而固定型辙叉后端所需长度相对较短。为便于固定型辙叉的运输和更换,降低造价,更换后的固定型辙叉长度应相应缩短,因此辙叉跟端距离要发生变化。本次方案设计,固定型辙叉后端的长度主要根据安装接头夹板和岔枕间距确定,辙叉后长为6 001 mm。

图2 改造后的道岔平面尺寸(单位:mm)

由于固定型辙叉后长小于可动心轨辙叉,因此辙叉跟端与既有可动心辙叉的跟端有5.4 m的距离。有2种处理方法,一种是插入短轨,现场更换辙叉时比较方便,但增加了1个钢轨接头,插入钢轨长度也较短。另一种是同步更换岔后的2根连接轨,直接与合金钢辙叉跟端连接,该方式钢轨接头没有增加,但需要准备2根长连接轨。采用第二种方式,更换岔后2根连接轨。

原道岔可动心轨辙叉部分的岔枕间距,除牵引点外均为600 mm,本次设计将原牵引点处的岔枕间距调整为600 mm。

3.1.3 现场改造方案的选择

改造方案有2种,一是混凝土岔枕不动,间距也不变,只是将可动心轨辙叉更换为固定型辙叉。二是将辙叉部分的混凝土岔枕同步更换。

方案一具有工作量少、操作简单、经济的特点,但也存在以下缺点:

(1)要利用原岔枕的钉孔,而可动心轨辙叉的垫板又较长(最长达1.4 m),若辙叉垫板按照原岔枕的钉孔设计,造成垫板较长,既不经济,也不合理。

(2)原道岔护轨的设置只是为了减轻心轨的磨耗,长度较短。改造后直、侧向护轨长度均要增加,因此需要在既有岔枕上钻孔锚固塑料套管,不仅工作量大,也影响现场改造的进度。

(3)更换时难以在现场进行预组装,难以验证辙叉垫板与既有岔枕的配合,一旦出现问题现场难以处理。同时更换时现场的调整工作量也较大。

采用方案二虽然要重新制造部分混凝土岔枕,增加部分造价,但可以使辙叉的设计更加合理。可以进行预组装,更换方便,速度快,调整工作量少。能够保证辙叉与岔枕的良好匹配。

综合以上因素,采用第二种改造方案。

3.1.4 配轨的变化

辙叉趾端后移,前长减少2 400 mm,道岔导曲线配轨长度均应增加2 400 mm。

3.1.5 护轨的布置

可动心辙叉设置侧向护轨的主要目的是为了减轻心轨的磨耗,其保护的位置主要在心轨尖端附近。对于固定型辙叉,护轨的作用是引导车轮走向,以安全通过辙叉“有害空间”,护轨保护的位置要从咽喉到心轨25 mm断面以后,因此原来的护轨不能再继续使用,必须重新设计更换。改造方案如下。

(1)改造后的护轨平面见图3。

图3 改造后的护轨平面(单位:mm)

(2)直向护轨

既有直向护轨长为7 600 mm,护轨垫板是从73号枕到85号枕,改造后的直向护轨长为7 800 mm,护轨垫板是从75号枕到87号枕,护轨垫板不增加。直向护轨平直段长为2 200 mm,缓冲段长度为2 650 mm,冲击角为30'。

(3)侧向护轨

既有侧向护轨长为6 600 mm,护轨垫板是从74号枕到84号枕,改造后的侧向护轨长为7 800 mm,护轨垫板是从75号枕到87号枕,增加2块护轨垫板。侧向护轨冲击角与直向相同。

护轨的结构与原道岔相同,但材质采用合金钢,与辙叉心轨的材质相同,即采用心轨的坯料轧制槽形护轨。该方案结构简单,使用寿命长,经济性好,还可以利用原道岔的护轨垫板。

3.2 辙叉类型的选择与结构设计

固定型辙叉目前主要有2种类型,一是高锰钢整铸辙叉,二是合金钢辙叉。

由于18号辙叉较长,质量较大,造价高,要求辙叉要具有较长的使用寿命。高锰钢整铸辙叉的使用寿命受铸造工艺影响较大,目前铸造工艺已有了较大的改善,但其平均使用寿命也难以超过1.5亿t通过总重。对于18号辙叉,长度大,铸造质量更难以控制,本次不选用高锰钢整铸辙叉,但预留了高锰钢辙叉的安装条件。

合金钢辙叉有多种结构形式和材料类型,各种辙叉的使用寿命也不尽相同。经过近10年的摸索与实际应用,并结合大秦铁路特殊条件,本次确定2种辙叉类型,即翼轨镶嵌式合金钢辙叉和合金钢钢轨拼装式辙叉,2种辙叉均有较好的使用业绩,辙叉的使用寿命较长。

3.2.1 翼轨镶嵌式合金钢辙叉

该辙叉由锻制合金钢叉心、翼轨、连心轨、翼轨镶嵌块、铁垫板及连接零部件等组成。与普遍合金钢辙叉的主要区别是在翼轨磨耗较为严重的部分增设了合金钢镶块,用以提高翼轨的强度和耐磨性能,从而提高了辙叉的使用寿命。

(1)合金钢锻造叉心

采用强度高、韧性好、耐磨性强的合金钢锻造并机加工,在合金钢锻造叉心两侧作3个直径为80 mm的沉孔,与间隔铁上的凸台镶嵌在一起。见图4。

图4 合金钢锻造叉心

(2)翼轨与合金钢锻造翼轨的设计

翼轨采用镶嵌合金钢这种结构,翼轨不做纵向顶弯,翼轨加高是由合金钢锻造翼轨来完成。本次设计翼轨合金钢的加高优化为3 mm。

普通钢轨翼轨轨头与翼轨镶嵌块贴合面处采用贴尖式,而不是镶尖结构,这样使该处翼轨轨头保持全断面,从而避免由于翼轨轨头刨切削弱翼轨强度。

为保证咽喉处翼轨有单独承担车轮荷载的能力,锻造翼轨的最宽处取为66 mm,在工作边一侧有6个直径为80 mm的沉孔,与间隔铁上的凸台镶嵌在一起,将力直接传递到翼轨,避免螺栓直接受力。辙叉翼轨在有害空间范围镶合金钢,将大大提高翼轨的耐磨性。见图5。

(3)叉心与连心轨部分

叉心与连心轨的连接方式可有2种选择。第一种为贴尖式,第二种镶尖式,见图6。

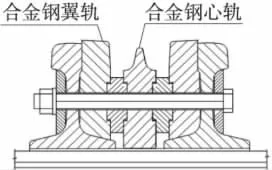

图5 合金钢翼轨与心轨的连接

图6 叉心与连心轨的连接

贴尖式的优点是叉心跟端及连心轨加工较简便,叉心跟端刨切量少,缺点是连心轨尖端的轨顶低于轨距线以下,使叉心工作边与连心轨尖端断线,形成“缺肉”现象,容易造成轮背二次冲击。而镶尖式在拼接处将叉心跟部切成缺口,同时连心轨头部也削成相应的形状,镶在缺口中。这种方式,可保持叉心工作边为一连续的直线,避免了轮背二次冲击。在叉心的跟部作成喇叭口状,具有限制叉心与连心轨相互错动的作用。同时,叉心根部与连心轨在轨头下颏及轨底面有4个1∶4的斜面吻合,增加摩擦力,也起到限制叉心与连心轨相互错动的作用,根据75 kg/m钢轨12号合金钢辙叉的使用经验,本设计亦采用镶尖式的结构形式。

(4)间隔铁及螺栓的布置

间隔铁和高强度螺栓是保证整个辙叉使用性能的重要部件,本设计采用全断面接触间隔铁,材料为铸钢。拼装辙叉共用20块间隔铁,采用24根M27、10.9级高强度螺栓和10级的防松螺母组装联结,提高了辙叉整体框架刚度,最大限度地减小辙叉各部件的相对位移,保证辙叉的整体性。螺栓扭矩为1 200 N·m。

(5)轨底坡设置

辙叉趾、跟端设1∶40的轨底坡,可以和线路平顺连接,辙叉趾端的轨底坡由翼轨前接头夹板后250 mm范围内扭转过渡,跟端轨底坡由连心轨接头夹板前250 mm范围内扭转过渡。

3.2.2 合金钢钢轨拼装式辙叉

辙叉采用翼轨与长短心轨拼装方式,翼轨用75 kg/m钢轨制造,心轨用60AT钢轨制造,材质均为合金钢。见图7。

图7 合金钢钢轨拼装式辙叉

为避免心轨过早受力,在咽喉至心轨尖端前逐渐将翼轨抬高6 mm。

为保持结构的稳定性,将翼轨内侧轨底适度刨切,长短心轨落在台板上。

(1)间隔铁

长短心轨及翼轨间用间隔铁及10.9级M27的高强螺栓连接,长短心轨间连接螺栓扭矩为600 N·m。翼轨用间隔铁连接螺栓扭矩为1 100~1 200 N·m。间隔铁采用全断面接触间隔铁,材质为铸钢,提高了辙叉整体框架刚度,最大限度地减小辙叉各部件的相对位移,保证辙叉的整体性。

(2)螺栓的防松与防转

为方便现场安装,便于养护维修,采用10级的防松螺母和具有防转功能的垫圈。

(3)轨底坡设置

辙叉趾、跟端设1∶40的轨底坡,可以和线路平顺连接,辙叉趾端的轨底坡由翼轨前接头夹板后250 mm范围内扭转过渡,跟端轨底坡由长、短心轨跟端压型扭转过渡。

3.2.3 垫板

原道岔可动心轨辙叉部分的垫板均不能使用,必须重新设计垫板。垫板厚度为26 mm,宽度200 mm,与原道岔相同。

护轨垫板可以继续使用,需增加的护轨垫板也与原垫板相同。

3.2.4 扣件

扣件采用弹条Ⅱ型扣件。

3.2.5 橡胶垫板

钢轨下设5 mm厚橡胶垫板,铁垫板下设10 mm厚橡胶垫板。橡胶垫板需重新设计。

3.3 配套混凝土岔枕的设计

辙叉部分序号73~99号混凝土岔枕需更换为新的岔枕。其中,76~91号岔枕考虑与高锰钢辙叉互换条件,即高锰钢和合金钢2种类型辙叉的混凝土岔枕通用。

岔枕采用无挡肩等截面设计,岔枕的断面、配筋及预埋塑料套管与原道岔相同。

本次设计将原辙叉牵引点处的岔枕由原来的650 mm,调整为600 mm。

4 铺设使用情况

2010年9月30日和10月4日分别在大秦线王岭线路所1号岔位和茶坞站21号岔位铺设了2组75 kg/m钢轨18号翼轨镶嵌式合金钢辙叉。茶坞站18号辙叉通过总重3.5亿t,王岭线路所通过总重2.5亿t。

2010年9月28日,在大同县站铺设了75 kg/m钢轨18号拼装式合金钢辙叉,通过总重约3.5亿t。

5 结语

经过不懈努力,75 kg/m钢轨18号固定型辙叉的研究和设计已取得了初步的成果,满足了大秦重载铁路运输的需要。下一步要继续关注辙叉的使用情况,找出影响辙叉使用寿命的关键因素,不断优化辙叉结构,积极采用新材料,从而进一步提高辙叉的使用寿命,更好的为重载铁路运输服务。

[1]中华人民共和国铁道部.TB10082—2005 铁路轨道设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[2]中华人民共和国铁道部.TB449 轮对尺寸[S].北京:中国铁道出版社,2003.

[3]铁道部第三设计院主编.道岔设计手册[M].北京:人民铁道出版社,1975.

[4]刘语冰.铁路道岔论文集[M].北京:中国铁道出版社,2004.

[5]张东风,蒋 昕.合金钢叉心拼装式辙叉的结构设计[J].铁道标准设计,2008(2).

[6]龚积球,谭立成,俞铁峰.轮轨磨损[M].北京:中国铁道出版社,1987.

[7]赵洪雁.大秦线重载铁路道岔技术指标探讨[J].铁道建筑,2010(4).

[8]陈小平,王 平.铁路道岔合金钢组合辙叉联结螺栓强度分析[J].铁道建筑,2010(3).

[9]王建新,张文宁.合金钢锻造心轨组合辙叉的设计与改进[J].铁道技术监督,2004(3).

[10]李粮余,黄立红,熊维.高速道岔护轨垫板设计研究[J].四川建筑,2008,28(2).

——“长三角合金钢材料与制品产业链专刊”前言