明月清风无价高山流水有情

——再探余少石教授的陶瓷艺术世界

文/金晓虹

明月清风无价高山流水有情

——再探余少石教授的陶瓷艺术世界

文/金晓虹

余少石先生原为景德镇学院陶瓷艺术研究所所长,艺术系教授,景德镇陶瓷学院美学硕士研究生导师,中国专家学者协会会员,受聘为中国管理科学院学术委员会研究员,系景德镇市政协常委,景德镇陶瓷研究院副院长,江西省工艺美术系列、教育系列高级职称评委,中国专家学者协会会员,中国工艺美术家协会会员,中国书画学会副主席,中国画家协会理事,国家人事部人才研究会艺术家学部委员会一级美术师,中国中原书画研究院名誉院长,江西省美术家协会会员。曾应邀参加"中国美术家代表团"出访欧洲七国进行学术交流;应邀赴新加坡、马来西亚、泰国和香港、澳门等地举行个人作品展并在当地大学开设学术讲座。2012年2月,中央电视台"人物"频道《中国·大家》栏目,以"中国工艺美术大师--余少石"为题,对他进行专题报道。

几年前我给余教授做过一个专访,今年应《陶瓷研究》杂志约稿,有了这次新的访谈。

我们所看到的有着诸多头衔和光环,艺术成就卓著的余教授却是一个平易近人、儒雅而平实的老者。我知道与大多数人退休后的生活相比,余教授少了含饴弄孙,多了诗书画意;少了几分清闲,多了诸多忙碌。刚退休的那几年,他还一直在给大学生们传道授业,节假日好要给老年大学的书画爱好者们义务上课,真正实现“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的艺术生活。至于飞来飞去到上海、北京、香港、马来西亚等地搞展览、参加艺术交流等活动也都安排得满满当当,令我等固守一隅的人羡慕妒嫉恨啊!

一

景德镇千年陶瓷文化沃土滋养了一代代陶瓷艺术大师。功底深厚的陶瓷艺术家通常来自两个途径:一个是声名显赫的世家,家族的熏陶和积累延续,父子师徒手把手的面授心交。陶瓷艺术毕竟是一门工艺性、实用性很强的艺术,工艺和创造融合,美感和思想一体。从用料调色、釉上釉下的灵活应用、题材风格,十八般武艺,每个家族都有自己的独门绝活和极致,而且我认为每个家族、每个陶瓷世家都有一部爱恨情仇、荡气回肠、曲折动人的故事。很可惜,在景德镇还没有诞生一部如老舍的名著《四世同堂》或《茶馆》之类的巨著,一些貌似反映景德镇陶瓷文化的作品,或以讲故事见长,或推介讲述……而“瓷味”和“镇味”都不浓,有隔靴搔痒之感。

另一类陶瓷艺术生力军就是历年陶瓷类艺术类科班出身的才子,他们少有门派之见,素质高,功力深,又能多方借鉴其它艺术形式的风格和长处,经过景德镇陶瓷文化的洗礼,经过对陶瓷材质的熟练掌握和长期的实践摸索和创造,最终产生了耳目一新且艺术品位很高的陶瓷艺术作品。

而余教授恰恰是两者兼而有之,被称为“学者型文化型的陶瓷艺术大师”。

大家都知道余少石生长于陶瓷世家,家学渊源、深厚绵长,其父余翰青就是景德镇著名老一辈陶瓷艺术家、国画家。生于1945年的他又与其他家传子弟不同,他还受过系统正规的大学院校艺术教育,1964年就从景德镇陶瓷学院陶瓷艺术设计专业毕业。在景德镇,余教授的父亲对他而言是光环和高地,他却从不去利用这个光环,而是努力去攀登这块高地,去看不一样的风景。如今慈爱而固执的父亲早就离他而去,他也可以站在风光高地来评说前辈,他说,是父亲的期待和鼓励成就了他的充满景德镇本土的陶瓷艺术的一生,也是因为父亲过于慈爱,舍不得身为长子的他离开身边,在他成长之年让他放弃了中央美院的深造。对于这点,余教授还是有一点小小的遗憾。

二

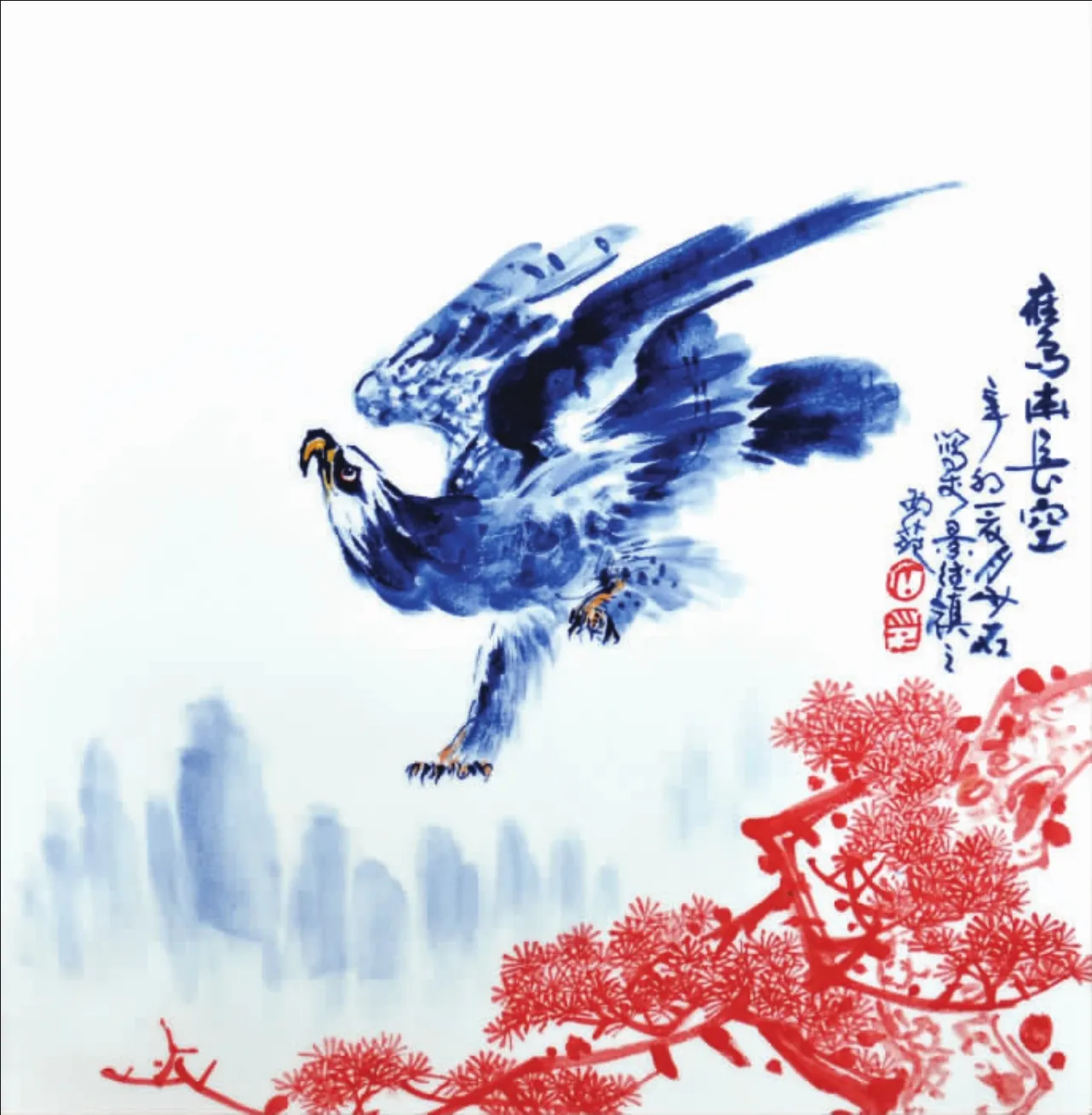

看到今年《收藏界》第一期上一整版的余教授的新作,让我耳目一新。这些无疑是他的最新作品:激情充沛饱满,构图精炼而有变化,笔法有度而洒脱,可以说是“随心所欲而不逾矩”。画面一律都是纯正的青花蓝,发色鲜艳,浓淡有致,人物或动物的局部,如小鸡的脚趾、公鸡的鸡冠、牧童的衣衫、松树的老枝用红色点缀,雅致中有灵动,成熟丰满而充满活力。配上艺术味十足的题名题款,我感觉每一副作品都是这样的精致完美,这样的画如其人。想象着这些作品寄托着余教授的志向和思想:《鹰击长空》是老骥伏枥,志在千里的向往;《樱花时节》是家庭和谐社会和谐的象征:画面上是两只亲密的和平鸽,三颗新鲜欲滴的樱桃,“花里飞来羽翼香,相呼不失雌雄好”,还真是艺术化的美好生活画卷!《水乡风情》延续了他多年来喜爱的牧童题材,悠闲慈祥的水牛一半在水面,一半在水中,牧童的目光却是在望着渺远的大雁。“故乡的歌是一曲清新遥远的笛,总在有月亮的晚上响起。”这就是艺术的永久魅力,常品常新,它调动了我们心底对田园、家园的美丽共感,唤起人心中柔软的回忆……

三

多年前我为余教授的陶瓷艺术风格总结的“清新雅致,老成中透着童趣。炉火纯青中归于简单。可谓是有道无为,返朴归真。他画的牧童、水牛都是那么地充满情趣,你仿佛可以闻到青草的苦味,可以听到牧童的短笛,可以怀想故乡的炊烟。田园生活、笔墨情趣、童真童趣就这样和谐完美地统一在一起。他画的寿桃,喜庆、饱满,色正形真,鲜美欲滴,符合人们祈求健康长寿的心理,深受喜爱。他画的松树,老枝缠绕,虽饱经沧桑却又充满生命的活力。”得到余教授的认同,也被多家报纸和杂志转用,虽然对不署名的转用有几分不受用,但还是为我的文章起到了让世人了解余教授的艺术感到由衷的喜悦。如今又看到余教授一系列的新作品,发现激情愈加充沛,回味愈加绵长,他在艺术上漫长的耕耘已经迎来了金灿灿的丰收季节。

四

与余教授一席轻松随意的谈艺论道之后,我对他的作品和创作思想就有了更多的了解。我知道他擅长釉上粉彩新彩、釉下青花、高温色釉及综合装饰,工笔写意、花鸟人物山水、兼及金石书画的创作。但他从不满足于此。他说,他希望他的陶瓷艺术作品清新雅致、富有诗意,气韵生动,没有花花绿绿,没有浓墨重彩。因为陶瓷本身材质就美,陶瓷胎白、青花蓝、釉里红,颜色不必太多;造型要美,要锦上添花,不能添乱,弄巧成拙,要注重色彩的对比;艺术做减法很难,简的不能再简,但简洁不等于简单,要有精气神。能感动自己的才能感动别人。这些既是他50余年从事陶瓷艺术创作的经验之谈,也充分地体现在他的作品之中。

对陶瓷创作和艺术家的精神品格,余教授也一直有自己的看法,并且身体力行。他说,哪怕就是个小品,也要激情创作,而不是勉强创作。重视文学修养,它可以帮助深化主题。艺术到了一定层次和境界之后,比的就不是技术,技术是可以通过磨练出来的,修养却是一辈子的事。中国文化博大精深,不到一定的年龄,到不了那个程度。意境是绘画的生命。他笑着说,“在艺术上我喜新但不厌旧,传统文化深深地扎根在心中,儒家思想博大精深;但是对西方的绘画、人文,我也能够包容。不会死板,要在传统中走一条创新的路。没有传统的创新是无本之木,要兼容并蓄,为我所用”。他一直还不出定终身的画册,就是觉得还不够,还要继续求索,达到自己心目中的完美之境。

我不仅为余教授的陶瓷艺术作品动容,也为余教授的艺术品格折服。

余教授的新居其实还不能算“新居”,因为还完全没有“烟火味”,只有茶香、书香和墨香。坐在案前几旁,我们可以尽情地欣赏各种艺术作品,当然更多的还是记录了他的生命历程和艺术创造的陶瓷作品,给我深刻印象的是他自己为新居手书的诗句:“宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。”不但赏心悦目,而且是余教授艺术和生活境界的写意。

《千秋大寿》余少石 作品

《春夏秋冬》四条屏 余少石 作品%