“乖”作为称呼语的泛化及原因分析

弋雅鹏

(河南师范大学文学院,河南 新乡 453007)

语言是思维工具和交际工具,具有一定的社会属性。社会语言学自20世纪60年代诞生以来就提出了语言是一种社会现象的观点,它不仅关注语言本身,还关注语言内部的形态构成、语法规则。社会语言学的研究对象是言语,核心是语言变异。它的基点是把语言看作一个异质有序的客体。异质是指我们所观察到的语言是有差异的,有序是指语言成分的分布是有规则可循的。以拉波夫(W.Labov)、特鲁吉尔(P.Trudgill)为代表的变异研究者的旨趣所在就是从异质的语言事实中去探求语言的有序结构[1]。这样就能够从中发现非语言因素对语言系统本身的制约规律。

作为特殊言语交际符号的称呼语具有鲜明的社会性,在言语交际中使用也最为频繁。它不仅体现着交际双方的特殊关系,而且还具有语言符号的指称功能。

1.称呼语“乖”的概念

在日常的人际交往中,彼此之间需要冠以一定的称谓。《现代汉语词典》(2005)对称谓语的概念作了这样的解释:“人们由于亲属或其他方面的相互关系,以及由于身份、职业等而得来的名称。”[2]根据这一概念的解释,称谓语是一种名称,显示交际双方之间的相互关系。马宏基和常庆丰两人认为,称谓语的界定指称对象是人,根据身份、职业、性别等而得来,是反映人们社会关系的一套名称。曲彦斌则认为,“称谓”是“习俗礼制与语言的结合体,是关于人际之间用作叫法、称呼的语言习俗。”同时指出“称谓习俗”是“一种具有语言学和民俗学双重属性的称谓符号系统”[3]。

“乖”字的含义很丰富,单从字面上来讲,“乖”:从北,取其分背的意思。本意(1)背离、违背、不和谐。《说文》“乖,戾也。”《广雅》“乖,背也。”(2)机灵,伶俐(多指小孩儿听话)。如乖巧、乖顺。用在不同地方有着不同的意思,但多为褒义。如称新生儿和幼儿“乖”是指模样好、易喂养、睡眠规律,大小便易掌握,身体好、少病患;称儿童“乖”指其听话、智力发育好、懂礼貌、活泼而温顺,当然也指模样好;称学生“乖”,多指的是好学生,学习好,安分,还具有一些公认的优良品格。称青春期女孩“乖”,含义最为丰富。长得“乖”,单说外在印象时,是指乖巧,外表文静、性格恬静、惹人喜爱;如果说:“这个女孩儿很乖”!除了长得好的意思外,还有一定的道德赞美意味。

2.泛化的概念

泛化概念普遍应用在诸多学科之中。我们可以借用生态学中的“生态位泛化”定义帮助理解:生态位泛化是指在食物资源不足的环境中,消费者被迫涉猎食用多种次等猎物或被食者的现象。那么,在社会语言学领域,同样可以这样来理解称谓泛化的含义。汉语的称谓语泛化是指在原有可应用的称谓语资源不足以及新的合适的称谓语没有出现的情况下,交际双方被迫扩宽、放大,或者改变原有称谓语,使用具有一定社会关系特征的称谓语来称呼不具有这种社会关系的人的现象。在社会交往中,当诸如身份、职业、性别等社会因素发生变化时,新的社会关系出现了,但由于缺乏与之对应的合适的称谓语,我们就会从原有的称谓语系统中选择一定的称谓语,扩展其意义、赋予其新内涵。称谓泛化已经成为社会因素变化下合适称谓语缺失后的普遍现象。

3.称呼语“乖”的泛化

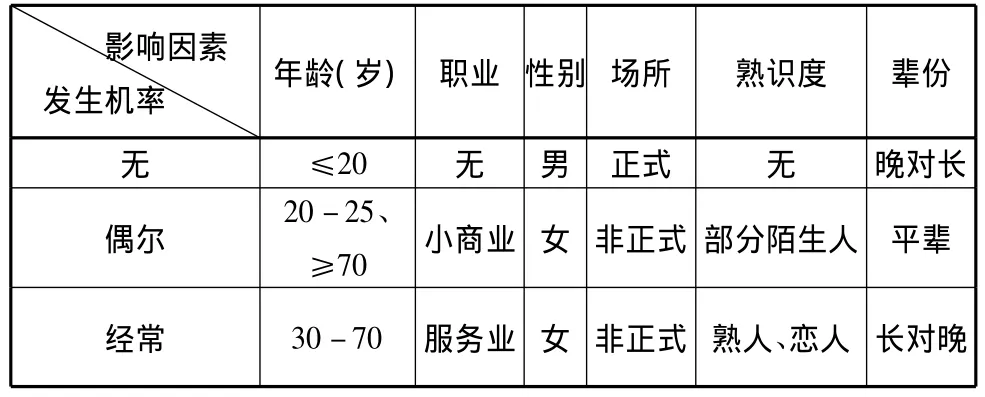

秦学武认为,“称呼语的泛化,是指利用语言的模糊性,扩大称呼语的指称范围和语用范围,以达到促进交际的目的。”[4]称呼语是一种基于社会关系的语言体系,且与社会诸多因素休戚相关。因此,随着社会的发展,社会因素的改变,人们之间社会属性、社会关系的变换,称谓语体系也随之发生或细微或显著的变化。近年来,由于人们思想观念的不断更新,在非正式场合下,普遍地把年纪比自己小的男孩儿或女孩儿称为“乖”;在平级之间,也会出现情侣之间互称对方为“乖”的现象,这样更多的是表达一种亲昵、喜爱的感情色彩。可以看出,现代汉语称谓语体系正在发生着显著的变化,即原本有一定指向意义的称谓语的应用对象和范围趋向于扩大化、广泛化。具体调查结果如下表所示:如上所述,称谓语泛化现象就是指用具有一定社会关系特征的称谓语称呼不具有此种社会关系特征的人的现象。我们可以发现,在现代汉语中,称谓语泛化现象涉及社会生活的方方面面。“乖”在被泛化为社会称谓语之前,单纯作为一个词来说,其自身是具有褒义色彩的,正是“乖”的褒义性使其在使用中得以推广。“乖”的泛化,在一定程度上能够拉近说话者与受话者(受话对象通常是年龄较小的男性或者女性)之间的距离,它让被称呼者感到亲切,心里自然会放下对陌生人的警惕。尤其是在商业行为中,可以迅速减少双方的陌生感,弱化心理对立,有效促进交际进展,起到相应的交际效果。

表1 “乖”的使用频率和影响因素之间的关系

“乖”的泛化具体体现在:

(1)亲疏关系:熟人 -陌生人。“乖”作为面称,最初用于大人们对于小孩儿的昵称,当直接称呼他们“乖”时就蕴藏亲昵语气,饱含喜爱之情。出于交际策略,“乖”用于陌生人时,如在商业、娱乐场所,在不清楚年龄稍小的对方(目前调查的被称呼者的年龄上限为30岁)的姓名、职业、身份等特征时,仅仅用“喂”、“哎”等语气词显得很不礼貌,相反,用“乖”称呼不单能引起对方的注意,还可以赢得对方的好感。如“来吧,乖,看看我们新进的衣服,样式新颖,款式独特,非常适合你……”“乖,进来坐吧,你想吃点什么呢?”等等,当你走进商店或饭店时经常可以听到类似这样的招呼语。这时的“乖”称呼情感因素明显淡化,不再仅限于亲昵、喜爱的感情成分,实用因素有所增加。由于中国当前社会通称用语不完善,非正式场合年长的与陌生的年轻人之间称呼语缺位,“乖”应时而生。

(2)年龄差异:儿童-30岁以下的男性或女性。随着观念的变化,识别的个性化,“乖”不再是“听话、智力高、懂礼貌、活泼而温顺”的儿童称呼。普遍性的称呼之下,各种年轻男生女生都成为统一指称的“乖”。只要是针对于说话者,对方是年纪尚小(大体上是≤30岁)的男性或女性,都可统称为“乖”。运用礼貌原则是种行之有效的交际策略。“乖”在现代社会正变得日益多元化。称呼对方为“乖”,在一定程度上让被称呼者放松警惕,继而坦然受之,最终拉近双方的距离。从交际学的角度看,这是一种双赢的交际策略。交际策略之下,称呼年轻陌生男女为“乖”,言外之意使语言具有行事行为性。

(3)形成新的义位。“乖”不仅仅用于书面语,也用于面称;不仅限于儿童称呼,也可称呼年轻男女;作面称时“懂事、听话”的义位已淡出,没有了限制作用,更多的是赋予了一种为引起对方注意而称呼的色彩义。因此,外延意义随着内涵变化而变化,但新旧义位还存在着联系,男女生都包含在内,而且是年纪相对于说话者来讲是较小的。现在泛化而来的“乖”在一定程度上仅仅起着一种填补称谓空缺的作用,更多地是为了引起注意。

4.称呼语“乖”泛化的原因

4.1 称呼语的缺乏

自古以来,汉民族的社会交际称谓形式多种多样,汉语称谓语十分丰富。但在现代交际中,受到交际对象、交际环境、交际欲求等因素的影响,人们常常陷入面对交际对象却找不到合适的交际称谓语的尴尬境遇。此时,言语主体最简单、最得体的办法就是借用一个与交际对象情景、年龄等相适应的称谓来指称对方。在特定的历史时期,社会称谓语选择、更替的沿革可以从一个侧面体现出社会价值系统的嬗变以及人们价值观取向的变迁。“乖”称谓的泛化源于语言自身的缺陷,因为称谓语的泛用往往是“无称可呼”现象带来的负面结果。“乖”称谓在这个称谓缺失的年代应时而生,当年长者面对陌生的年轻男女,一时叫不上名字,同时在不失礼貌的情况下,“乖”恰如其分地显示了礼貌原则,同时又巧妙地拉近彼此之间的距离,做到一石二鸟、一举两得。

4.2 社会心理原因

称谓泛化与作为行为主体的人密切相关。于根元认为,研究语言主要是研究人,交际之外无语言,语言研究以人为本。语言的功能不仅在于交际,同时还能满足心理需求,以实现信息释放的最大化和语言功能的多元化。语码论认为,成功的交际是一个信息的复制过程,即编码信息等同于解码信息。这就涉及到交际双方的心理需求。而人际交往的性质决定了任何人说话都是出于一定的心理需要的。心理需要实际上就是人际交往时的语用目的和语用动机。祝畹谨认为,交际目的指的是谈话活动中各参与者所期待的结果。而“乖”这一称呼语很好地传递了友好的信息,同时不会使人感到尴尬。毕竟作为一个本身含有褒扬色彩的词语,它的使用一般会给对方留下美好的感觉,语言环境也就变得轻松愉快,拉近交际双方的心灵距离,营造和谐的言语氛围。“乖”称谓的泛化,符合交际双方友好的心理需求,折射出人们交际的需要,反映了语言内部自我调节的功能,体现了社会发展变化、历史文化变迁及人们心理对语言的影响,有很强的语用价值。

4.3 言语交际的机制

众所周知,称谓语的使用有利于交流和传递信息。称谓语中所包含的语义信息可以通过使用称谓语的方式来进行行事。称谓语使用得当能让事情进展顺利;使用不当则适得其反,不但不能够把事情办成,还会使彼此之间出现不愉快,以至产生矛盾,贻害无穷。因此,在使用称谓的时候,应该遵循以言行事的言语交际原则。称呼语“乖”的泛化恰如其分地体现了这一点,它不仅具有催化剂的作用,更能体现说话人的动机。例如:一位小餐馆的老板娘看到年纪稍小的顾客“乖,想吃点什么呢?”这里“乖”的使用会迅速让顾客在心理上感受到店家的热情。相比之下,肯定比直接问“想吃点什么?”效果更好。两种不同的说话方式,取得的效果肯定是不一样的。以言行事中蕴含着说话者的心理动机。我们认为,“乖”称谓语的使用体现了以下几点:

(1)礼貌动机。中华民族素来崇尚“礼”,人们以各种方式表达友好、关心等,运用称谓语来表达应有的礼节。无论熟人或陌生人,恰当地用“乖”来指称对方都能体现起码的礼貌,但双方之间并无所求。如:“乖,你去哪儿?”“乖,咱们走吧”等,此时的“乖”在一定意义上可以看作是打招呼的方式,具有礼貌性,以期引起对方的注意。

(2)求助动机。现实生活中,交际双方的地位并非一直平等不变。如果在交际中,甲方有求于乙方,甲方总是会想方设法讨得乙方的好感,于是就需要表现足够的亲和力,以求拉近心理距离,希望满足甚至超出对方的心理预设。如商店里的销售员经常会对比自己年纪小的顾客说“乖,想买什么呢?”这里销售人员无疑更多地站在了求助的立场上,潜意识里存在某种求助动机。“乖”的称呼语无疑可以表现出对对方的友好、亲近,立刻缩减彼此间的距离,让对方更容易接触,这样就为即将消费做了一定的铺垫。需要指出的是,这里的求助动机是在运用称谓的过程中表现出来的一种正常的言语交际现象。

(3)情感动机。李树新在《论汉语称谓的两大原则》中提出的其中一个原则就是情感原则。他认为,人与人之间相互称呼时,讲究亲疏远近、注重关系的融洽程度和情感的相互交流。从“情感”、“关系”的角度选择称谓词来称呼对方,体现出中国传统社会中的文化心理:注重友好、重视人际关系和谐。“乖”这个称呼语带有强烈的感情色彩,这就为交际者表达某种感情提供了语言基础。这一情感动机的最大作用就是缩减彼此之间的距离感。

我们认为,以上三种原因促成了“乖”作为称呼语的泛化。“乖”称谓的泛化大面积流行开来,就像润滑剂一样,使人们的交流相对来说变得更加畅通。扩大“乖”的使用范围,解决了我们日常生活中遇到的种种称谓缺失尴尬局面。可以看到,“乖”称谓的泛化是一个很复杂的社会现象,包含了深刻的社会内涵,也带有一定的时代烙印。我们看到,生活中称谓语“乖”的泛化是一种泛而不乱的状态,这种称谓泛化在一定程度上满足了人的心理需求和精神需求。但是,需要指出的是,泛化后的“乖”在使用中并非毫无限制。盲目滥用,反而适得其反。大体来说,它一般用于非正式场合。就使用群体而言,通常以长辈对晚辈、情侣之间居多,年龄也偏年轻化、女性化。不过,作为一种称呼语,它在目前日常交际中的流行深度和广度是有目共睹的,但最终能否“尘埃落定”,真正进入社会称谓系统,这就要看其是否能经受语言和生活的双重考验了。

5.小结

称呼语在交际中起着相当重要的作用。如何在合适的语境中使用合适的称呼语,是社会语言学的主要研究任务之一。从称呼语“乖”中可以窥探到语言与社会的同构关系。社会影响语言,决定了称呼语的种种使用特点。通过称呼语来了解社会生活的广阔画面,这也是社会语言学的主要任务。称呼语的泛化系统由其开放性变得纷乱复杂,同时它又与实际交际密切相关。这就要求我们根据具体的语境和情况,适时选取合适的称呼语。总之,无论是交际过程中的场合、交际主体的主观态度,还是已经固化在语言中的人们对社会的特定认识,都很好地在称呼语中得到了体现。语言每时每刻都反映着社会。语言是社会的镜像,称呼泛化是语言变异的冰山一角,而语言研究的重大意义是无需赘述的。

[1]祝畹谨.社会语言学概论[M].长沙:湖南教育出版社,1992.

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2005.

[3]曲彦斌.民俗语言学[M].沈阳:辽宁教育出版社,1989.

[4]秦学武,赵欣.称谓语的泛化及其形态标记[J].河北科技师范学院学报,2006,(3):103.