对华反倾销现状分析及对策研究

刘建新

(河南理工大学文法学院,河南焦作454000)

一、对华反倾销综述

2011年2月28日中国国家统计局发布的2010全年国民经济统计数据显示,2010年我国经济保持平稳发展,实现了既定目标。初步核算,全年GDP为397 983亿元,比2009年增加约10%。全年货物贸易规模达到29 728亿美元,相比2009年增长了34.7%。其中,货物出口15 779亿美元,同比增加近三成[1]。2010年,中国经济的表现让世界刮目相看,也导致更大的政治和法律压力。人民币升值的呼声不绝于耳,贸易伙伴的反倾销更成家常便饭。

中国社会科学院法学所日前发布报告称,2010年针对中国的反倾销率先由美国发起,美国商务部以存在政府补贴为由于2010年1月5日对我国出口的金属丝网托盘征收惩罚性反倾销关税,幅度从2.02%至437.73%不等。总体而言,2010年国外对我国发起了41起反倾销调查,其中11起来自印度。中国已经成为国际反倾销的最大受害者,“对华反倾销狂潮”给中国出口造成了数千亿美元的直接损失[2]。

在世界各国经济越来越密切联系在一起的时候,一国对他国的商品倾销会造成被倾销国经济的波动、毁灭,也会造成整个国际经济体制的不稳定。遏制外国企业对本国市场的倾销,这是保护国内市场、保护民族经济的重要措施。所以,今天的世界各国,不论大小、强弱或贫富,纷纷采取反倾销措施。值得注意的是,反倾销措施的意愿是保护民族经济,反对不公平竞争。不过,在很多时候,进口国往往把反倾销作为一种贸易保护的工具,在反对倾销的幌子之下,实行贸易保护主义,不正当地阻止外国商品进入本国市场。如此一来,原来是维护正当竞争的反倾销措施反倒成了不公平竞争的一种特殊形式了。

从上可知,近几年来我国的出口企业遭受了重创,损失巨大,中国经济也因出口受挫而受到拖累。中国如何运用WTO规则有效地应对这种针对中国企业的反倾销狂潮,是一个十分值得深入研究的课题。

二、对华反倾销实践定量统计与分析

(一)我国出口商品遭遇国外反倾销的现状特点

(1)中国是反倾销调查和制裁的最大受害者。世界贸易组织发布的数据显示,1995年到2010年我国频频被反倾销立案调查,数量竟高达787起,超过全球总数的1/5,由1995年的20起,到2009年的75起,再到2010年的41起,中国连续16年成为遭遇反倾销调查最多的国家。立案调查后,被制裁的比例高达71%。这些数据充分说明中国在世界贸易体制中所处的不利环境,中国几乎是遭到“群起而攻之”的困扰和围堵[3]。

(2)在世界范围内,对中国积极发动反倾销调查的国家主要是发展中国家 (地区)和新兴工业化国家 (地区)。其中仅印度、阿根廷、土耳其、巴西、墨西哥、哥伦比亚、南非、埃及、秘鲁、韩国在1995—2008年对我国立案调查共计399起,占对我国调查总数的58.9%;采取反倾销措施285起,占对我国实施反倾销制裁的59.5%。其中以印度为最,在1995年到2005年的10年间,印度对华反倾销调查86例,并且绝大部分都实行了制裁[4]。自从1992年印度对华发起第一起反倾销调查以来,印度对华的反倾销案件数越来越多,而且案件所涉及金额也很大,产品覆盖范围也较广[5]。以印度为代表的发展中国家对华反倾销愈演愈烈的趋势不能不引起我国的高度重视。

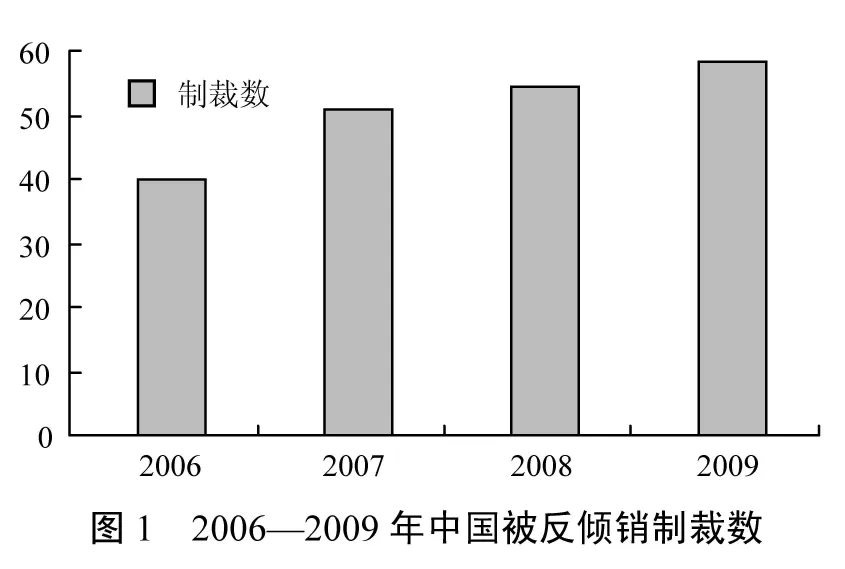

(3)金融危机爆发后,对中国反倾销出现了一些新情况,“双反”(即反倾销与反补贴合并调查)案件增多,制裁越来越频繁。由图1可以看出,以2006年为基础,2008年中国被制裁数增加了15起,2009年又增加3起,2010年由于金融危机的缓和,中国被反倾销制裁数有所下降。

数据来源:按国家统计局2006—2009年国民经济和社会发展统计公告及WTO发布的世界贸易报告整理

(4)涉案反倾销商品类别多。“中国制造”频繁遭遇反倾销大棒,波及的商品几乎覆盖了所有大类,这在WTO历史中是空前的。根据WTO公布的1995年至2008年世界贸易组织框架内各成员间反倾销的统计数据,我国涉案商品大类排在前五位的是:化工及相关商品、重金属及其制品、机电及电子消费产品、纺织品、塑料和橡胶及其制品。这五类商品被立案调查和遭到制裁的数量加起来分别为:488起和343起,分别占总数的72.1%和71.6%[6]。

(二)我国出口商品遭遇国外反倾销的原因

可以说,作为国际贸易摩擦表现的一个方面,反倾销是在世界经济低迷、贸易保护盛行的大环境下发生的。本文根据公开的统计数据结合内外因素对我国遭遇国外反倾销的原因做一些分析。

1.国外歧视性的反倾销政策

现实中外国对我国实行歧视性做法的原因是非常复杂的,具体表现形式也是很多的。由于种种原因,中国虽然早在1992年就宣布要建设社会主义市场经济,但直到今天,仍有很多国家不承认中国的市场经济地位。对于中国这样一个“非市场经济国家”,进口国在判断是否存在倾销以及计算倾销幅度时,就不能简单地根据中国产品的生产成本和利润等一般方式进行,而是采取其他方式,比如,采用所谓的替代国价格标准,这就意味着,进口国在判断中国产品的倾销幅度时,使用其他国家的产品价格作为分析判断的标准。实际上,这种方法很不科学,非常容易导致误判。

2.中小企业竞争无序

改革开放以来,中国实行以外贸出口拉动经济增长的这样一条发展战略,在此过程中,中国国内许多企业竞相对外出口,不少企业特别是中小企业之间,为了争夺海外市场而进行了缺乏理性的竞争,企业之间竞相压价,互相拆台。这种竞争行为从短期来看,也许有助于一个企业开拓市场,但本质上无异于恶性竞争,严重扰乱了中国的外贸出口秩序。不仅如此,在竞相降价的过程中,一些企业出口产品在东道国市场上的价格居然降到了成本之下,这在东道国看来,无异于就是倾销。也许中国的出口企业在主观上并无倾销的意图,而只是为了和本国企业之间进行竞争,但造成的客观结果却是被东道国认定为倾销,由此遭到了反倾销调查。

3.金融危机背景下的全球贸易保护主义盛行

首先,世界范围内的反倾销案件数量急剧增加。受金融危机影响,各国经济持续萎靡,失业人数不断攀升,引发了“占领华尔街”等大型游行示威活动,各国政府为了减少外国商品的输入,保护本国经济,缓解本国社会矛盾,普遍采取变相的贸易保护主义措施,其中,反倾销措施就是一个重要的选择。在WTO体制中,反倾销是一种合法的行为,但它同时又具有一定的隐蔽性,不容易被识破,即便遭到对方国家指责,也有争论的余地,所以这种做法为许多国家所青睐。

其次,中国对外贸易最先走出低谷,摆脱困境,使“中国制造”成了众矢之的。由表2可以看出,中国外贸出口在这次危机中受到的影响也非常大。但是由于中国采取了4万亿巨额投资刺激、连续7次上调出口退税等有力的措施,我国外贸进出口在2010年开始稳步回升,全年的出口额达到15 779亿美元,连续两年成为世界出口额最大的国家。

表2 2005—2009中国出口情况统计

在世界各国经济普遍不景气的情况下,中国经济却一枝独秀,率先走出低谷而走向复苏,对外出口额也逐月增加,这对于那些经济复苏相对缓慢的国家来说,是一种不小的压力。这些国家的政府基于本国民众和企业的压力,而对中国出口企业采取反倾销措施,企图以此来限制中国商品对他们经济的冲击。

4.出口贸易结构不合理

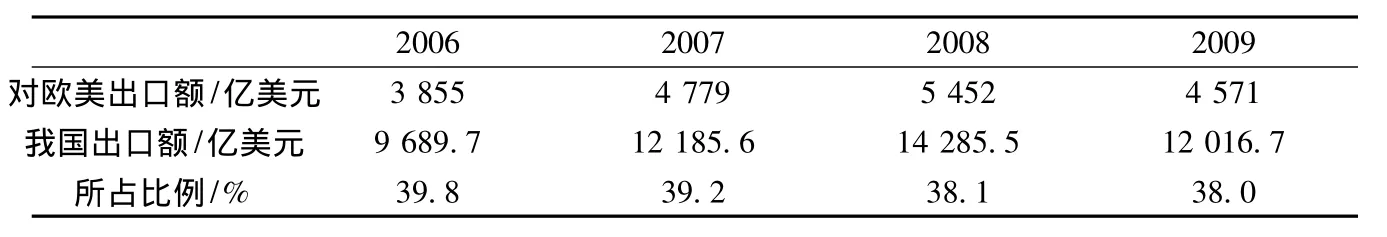

(1)出口地区结构单一。一直以来我国出口的商品绝大部分都是输往美国与欧盟,从表3可以看出,多年来二者一直占我国对外出口贸易额的近四成,可见欧美市场的贸易地位非比寻常。2010年,根据海关统计数据,我国对美国出口总额同比增长了29%,对欧盟则增长了33.3%。我国在对欧美大规模出口的同时,也是欧美对外反倾销的主要对象。如在这次金融危机中,2009年欧盟对华反倾销调查立案7起,占欧盟对全球新立案件的58%。欧盟还对我国发起12起复审调查,占欧盟针对全球发起复审案的50%。此外根据美国国际贸易委员会对反倾销案件数量的统计,中国已经替代日本成为美国首要的反倾销对象。

(2)出口商品结构不合理。中国企业对外出口商品一般情况下技术含量比较低,主要是劳动密集型的产品,典型的如纺织、钢材、家具等,这些产品对外出口量巨大,而且由于中国劳动力成本相对较低,总体上讲这些产品在东道国市场上价格也较低,容易对东道国相关产业构成较大威胁,所以这些商品是国外对中国实施反倾销措施的主要对象。

表3 2006—2009对欧盟、美国出口总额占我国出口总额比例一览表

三、启 示

现在,中国经济已经逐渐和全球经济融为一体,中国经济的快速增长无法离开海外市场。据统计,今天中国外贸依存度已经高达60%,中国的GDP中大约40%靠对外出口拉动。但是需要我们注意的是,现在世界经济危机仍在持续,包括欧美国家在内的许多国家仍处于低谷,我们不能排除这样的可能性:为取悦本国民众,这些国家在未来相当长的一段时间内,仍会对中国产品实施反倾销措施。我们该如何应对这样的局面呢?笔者认为,我国可以从以下几个方面着手:

(一)进一步推进经济体制改革,早日摘帽

任何事物的出现绝不是偶然的,中国被扣上“非市场经济国家”的帽子也事出有因,其中有国外有意识给中国制造麻烦的成分,比如说,中国自从20世纪70年代末期就开始对计划经济体制进行改革,这种改革从20世纪90年代初期开始加快步伐,现在中国在经济运行的自由程度、市场开放程度等方面,并不亚于某些被世界公认的市场经济国家。所以中国被一些国家认定为非市场经济国家,有不符合事实的一面。但实事求是地讲,某种程度上中国目前存在的一些现象也让其他国家产生了这样的认识。典型的现象是,政府对企业运行的干预程度仍较大,特别是对于一些垄断性企业,政府的控制力度非常强,现代企业制度还未成熟,规范市场经济运行的一些法律法规没有得到认真全面的施行,在工程承包、政府采购等方面,还存在着一些不够透明的现象,这些都会使其他国家对中国产生一些负面的评价。所以,为摘掉非市场经济国家的帽子,中国需要进一步实施一系列的改制,特别是,一定要建立现代企业制度,这是市场经济的要求,也是成熟的市场经济体制的重要体现。对于中国国有企业的改制,我们需要给予格外的注意,这是中国遭到国外非议的重要原因之一,因为很多国家和研究人员认为,中国政府对大量国有企业的控制不符合市场经济的要求。

(二)完善反倾销国内立法

(1)提高立法质量。成熟的反倾销法律可以起到双重作用:一方面对国外产品的倾销进行遏制,保护民族经济;另一方面,在很大程度上制约其他国家对自己国家产品的反倾销措施。从这个意义上说,反倾销法律同时具有“进攻”和“防守”两方面的功能。过去,中国法律没有对反倾销问题做出规定,直到中国政府正式宣布要建设社会主义市场经济之后的两年,也就是1994年,才在《对外贸易法》中提到了反倾销规定,而且只是原则性的规定,具体的内容很少,显得很抽象。这样的规定与其说要应对倾销,倒不如说是一种政策上的宣示。之后,中国陆续颁布了操作性较强的法律法规,如《反倾销和反补贴条例》、《反倾销条例》、《关于中国出口产品在国外发生反倾销的应诉规定》(以下简称《应诉规定》)、《关于处罚低价出口行为的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)等,这些法律文件的主要意义在于细化了对外贸易法中关于反倾销问题的规定,使得中国应对倾销问题具有了直接操作的详细依据。不过,我们需要注意的是,上述文件并不是中国立法中所规定的严格意义上的法律 (只能由全国人大及其常委会制定),而只是行政法规。行政法规在位阶上低于狭义的法律,这表明,至少就反倾销问题而言,国家给予的重视程度还不够。在此笔者建议,我们可以考虑在对外贸易法所列原则和反倾销条例具体规定的基础上,将反倾销问题再进行深入的研究,并且由最高立法机关制定一部完整的反倾销法律,这样可以促进中国反倾销法律的完善,也有助于国家和全社会更加关注倾销与反倾销问题。

(2)完善配套法规。反倾销法律不仅仅指的是名字为反倾销的某部或某些法律,它是一个系统,这个系统之中囊括了和倾销与反倾销有关的各种法律文件。在这个系统中,以未来出台的反倾销法为主轴,同时辅以配套性的法律,比如《对外贸易法》、《价格法》和《暂行规定》等。为适应国际贸易中的反倾销实际,这些配套性的法律法规也要与时俱进。比如,在《暂行规定》中就要适时加入关于对从事低价倾销的不法出口经营者的处罚规定;而在修订《价格法》时,就要为建立健全价格调节基金制度做准备[7]。

(三)积极应诉,化被动为主动

在过去,每当有外国政府和企业对中国企业发起反倾销诉讼时,很多中国企业采取了一种比较消极的应对态度,这种态度不能使中国企业摆脱困境,反倒带来了更多的麻烦。因为中国企业保持沉默的时候,国外政府和企业甚至无关的第三方,都会认为中国企业事实上默认了倾销的指控,他们会更加肆无忌惮地对中国企业进行反倾销调查。笔者认为,中国企业最好摒弃这种消极的态度,因为这样做,不仅会丢失国际市场,而且还会给他人造成一种软弱可欺的错觉。

不过,中国企业消极应诉的原因不能完全归因于自身对国际法和国际市场的漠视,在一定程度上,也是中国目前反倾销法不甚完善的一个结果。以《应诉规定》和《反倾销条例》为例,二者的规定都是比较抽象的,就前者来说,它对于反倾销程序中有关行为主体的权利义务规定得十分简单,对于中国企业如何在国外应对反倾销诉讼也是语焉不详,这对于中国企业来说,是一个很大的问题,因为中国企业难以根据本国法律顺利地参与外国的反倾销诉讼,这是一个客观上的障碍。中国反倾销条例也存在着类似的问题,这个法规在2004年曾进行过修正,但在很多方面的规定仍不够清晰,比如结构价格规定、关联交易价格规定、相似产品等。

笔者的建议是:一方面要鼓励中国企业积极应诉,切不可消极对待;另一方面,中国也要完善反倾销法律法规,特别是可以考虑建立反倾销应诉基金。在实践中,有很多中国企业囿于自身的经济实力和信息上的不对等,难以对国外的反倾销诉讼进行及时的应对。为了鼓励企业积极应诉,国家可以考虑对那些积极应诉的企业采取奖励措施,而对于那些不积极应诉的企业给予一定的惩戒。

(四)充分利用世贸组织协议相关规则和诉讼程序

中国加入世界贸易组织整整10年了,中国已经积累了在WTO处理经济贸易争端的大量经验。如果说过去中国在WTO领域还是一个新手,那么,经过10年的历练,中国在运用WTO争端解决机制方面已经是初露锋芒。其他国家在对中国企业采取反倾销措施时,有一些方面也是违反WTO规则的,只是过去中国对WTO规则了解程度不深,未能及时通过WTO这个平台予以反击。现在,中国完全可以运用WTO争端解决机制,来更有效地处理倾销与反倾销争端。需要指出的是,WTO争端解决机制是一种规则趋向型的争端解决模式,其中所受到的政治干扰因素相对少一些,更多的是取决于国际上普遍承认的公开原则,而过去的双边解决模式则是势力趋向型的,它较多地受到政治因素的干扰。所以,中国逐渐以WTO来取代双边解决的模式,是合乎中国的利益的。

[1] 中华人民共和国统计局.2010年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2011-02-28)[2011-08-06].http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20110 228_402705692.htm.

[2] 袁华明.中国鞋业五年反倾销的代价 [N].市场导报,2011-03-28.

[3] 林花.我国产品遭遇反倾销问题研究 [J].中国商贸,2010(26):210-244.

[4] 王亮亮,苗永旺.发展中国家对我国反倾销的现状、特点及我国的应对策略 [J].理论界,2009(7):59-60.

[5] 金景丽,孙双娣.印度对华反倾销现状、原因及影响 [J].特区经济,2009(8):95-96.

[6] 世界贸易组织.WTO Secretariat reports increase in new anti-dumping investigations[EB/OL].(2009-05-07)[2011-08-15].http://www.wto.org/english/news_e/pres09_e/pr556_e.htm.

[7] 姜国庆,许建.论我国应对国外反倾销的措施[J].商业经济,2009(12):77-112.