老年抑郁的自然转归及风险预测模型

刘丽婷,陈树林,金 涛,李 琳,范海楠,余湘娥,方 瑜,马 彦,许百华

老年抑郁的自然转归及风险预测模型

刘丽婷1,陈树林1,金 涛2,李 琳1,范海楠1,余湘娥1,方 瑜1,马 彦2,许百华1

(1.浙江大学心理系,浙江杭州310028;2.杭州市上城区卫生局,浙江杭州310006)

目的:了解社区情境中老年抑郁的患病率、自然转归及风险因素预测模型。方法:随机选取一个完整社区作为研究点,采用PHQ-9量表对1275名60岁以上的老年人进行筛查;然后使用SCID,对所有PHQ-9在10分以上、50%的PHQ-9在5~9分之间的和5%的PHQ-9小于5分的老年人进行诊断性访谈,对所有接受诊断性访谈的老年人使用PHQ-9,在1年内每隔3个月随访一次,第12个月时使用SCID进行诊断访谈;把12个月之后的PHQ-9得分作为因变量,对10个可能的危险因素进行Logistic回归分析。结果:初次筛查有141人(11.1%)得分超过10分,298人(23.4%)得分为5~9分,836人(65.5%)得分为0~4分,初次诊断访谈发现符合major depressive disorder(MDD)的老年人有93名,老年抑郁症的时点患病率是7.3%;与1年后PHQ-9得分相比,原先无抑郁症状对象中,17.6%出现抑郁症状;有抑郁症状的对象中,50%抑郁症状减少或程度下降,9%发展为明显的抑郁症状,有41%没有变化;有明显抑郁症状的对象中,12%缓解为没有明显抑郁症状,24%抑郁症状减少或程度下降,64%持续抑郁症状明显;累积疾病、社会支持、文化程度、日常能力及基线抑郁水平是其显著预测因素。结论:老年抑郁症的患病率高,1年的自然转归无明显缓解,识别率和诊断和治疗率都很低,专科-社区卫生合作的管理模型是老年抑郁防治的重要途径之一。

抑郁症/流行病学;抑郁症/病因学;风险调节;老年抑郁;社区;自然转归;预测因素

[JZhejiang Univ(Medical Sci),2012,41(6):653-658.]

老年抑郁障碍是指存在于60岁以上(老年期)人群的抑郁障碍。目前,有关老年抑郁的研究,大多数是从精神疾病专科服务人群或综合医院患者群体中采样的。这虽能保证研究对象的依从性,提高诊断的准确性和一致性,但与真实世界存在很大偏差,不能很好地代表老年抑郁障碍群体。此外,重度抑郁障碍与轻度抑郁障碍两者是不同的疾病,还是一个疾病的连续谱,或是有部分交集?轻度抑郁障碍会不会因为一些因素的影响而转变成为重度抑郁障碍?它会自然缓解吗?这些话题在医学界存在诸多争议,急需研究来论证。芬兰Heikkinen博士等人从1989年起,对337名存在抑郁症状的社区老年居民进行了长达10年的随访研究,结果发现,抑郁障碍的患病率从36.6%上升到44.7%,抑郁程度也明显增加,CES-D分数从10年前的 7.2上升至 11.9,差异显著(P<0.001)[1]。这表明,老年抑郁障碍中的轻度和重度可能是一个疾病的连续过程。然而,该研究采用流调用抑郁自评量表(Center for Epidemiological Survey,Depression Scale,CESD)来做诊断和症状评估,并不能很好地回答诊断问题。目前,国内还没有见到关于老年抑郁

自然转归的研究。由于抑郁症状的表达具有很大的文化特性,西方国家的民众喜欢表达情绪,倾向于用情绪症状来表达抑郁;东方人特别是东亚人更倾向于用躯体化症状来表达抑郁,如睡眠、胃口、疲乏无力等等。因此,本研究旨在采用更好的设计、减少采样偏差,对我国社区卫生服务人群中的老年抑郁障碍患者进行诊断和随访,来观察其自然转归过程,探讨其预测因素,为防治策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象 选取杭州市上城区一个社区60岁以上的所有老年人,共1 698人。其中117 人(6.9%)拒绝接受筛查,105 人(6.2%)在筛查期间无法联络到,167人(9.8%)由于住在医院里或者老年智力问题等无法完成筛查。最后入组并完成筛查的老年人是1 309人(77.1%),完成筛查的老年人中有34人是无效问卷,筛查阶段总的入组对象1 275人(75.1%);女性占55.8%,男性为44.2%,平均年龄为(71.6 ±9.6)岁;217 人(17%)为小学及以下文化,333人(26.1%)为初中文化,425人(33.4%)为高中或中专文化,300人(23.5%)为大专及以上文化。

1.2 研究工具

1.2.1 抑郁症筛查与评估工具 患者健康问卷-9(Patient Health Questionnaire-9,PHQ-9)[2]。该问卷评估被调查者前两周的情况,共有9个条目,每个条目按某情景出现的频率“完全不会”、“好几天”、“一半以上的天数”、“几乎每天”从0到4打分,按总分来划分抑郁与非抑郁者(≥10分为抑郁者)。PHQ-9的Cranach's alpha系数是0.91,条目与总分的相关系数是0.68~0.81,符合美国精神疾病诊断与统计手册第4版(Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders-Ⅳ,DSM-Ⅳ)重度抑郁诊断标准的特异度和敏感度,分别是0.89和0.75。

1.2.2 诊断工具 DSM-Ⅳ的结构性诊断访谈工具 (Structured Clinical Interview for DSM-Ⅳ,SCID)中文版[3]。该问卷已在中文环境使用很长时间,是研究中常用的诊断工具。

1.2.3 影响因素调查工具 ①自编一般人口学资料调查表,包括性别、年龄、文化程度、婚姻和居住状况。②日常生活能力量表(Activity of Daily Living Scale,ADL),从“自己完全能做”、“有些困难”、“需要帮助”、“根本无法做”四个程度,来判断老年人在使用公共车辆、行走、洗衣、洗澡、打电话等14项日常生活事件中的能力强度,通过14个题项的总分来进行评判[4]。③累计疾病评估量表(Cumulative Illness Rating Scale,CIRS),评估心脏系统、血管系统、血液系统、呼吸系统、五官系统、上消化道、下消化道、肝脏系统、肾脏系统、泌尿生殖系统、肌肉骨骼系统、神经系统、内分泌等13个系统疾病的病情、严重程度等[5]。④社交网络量表(Lubben Social Network Scale,LSNS),由11 个项目组成,每个项目的分数从1(0个)到5(9个或更多),整个LSNS的分数是将这11个项目加分得到总分[6]。⑤简明健康调查问卷(12-Item Short Form Health Survey,SF-12),是健康状况调查问卷SF-36的简化版,用于评估患者发病前1个月内的生活质量,由12个条目组成,分数越高表示生活质量状态越好[7]。

1.3 研究方法

1.3.1 抑郁障碍筛查 由经过培训的社区护士和研究人员一起进行,包括4个步骤,首先对所有来社区卫生服务站的60岁以上老年人进行知情同意后的问卷调查(人口学资料和PHQ-9),约7分钟;对于没有来社区卫生服务站的社区老年人,采用社区张贴告示的方式进行通知;采取上门拜访的方式对剩余的老年人进行访问和筛查;对临时外出或去向不明的老年人,通过电话进行联络后确定筛查访谈的时间。整个筛查过程在4个星期内完成。

1.3.2 诊断性访谈 采用SCID及相关影响因素量表,由精神科医生和护士进行,对象为所有PHQ-9≥10的老年人、50%的 PHQ-9在5~9分之间的老年人和5%的PHQ-9小于5分的老年人,经过知情同意之后进行诊断性访谈,访谈的主要地点在社区卫生服务站,小部分老年人由于各种原因采用上门进行访谈。对重度抑郁障碍患者,建议其本人或其监护人到专科就诊,并提供联络会诊及转诊服务,仍然纳入研究组进行随访研究。对自杀念头强烈的重度抑郁障碍患者,给其监护人提供密切关注与积极治疗的建议,并进行随访。

1.3.3 随访 对所有接受诊断性访谈的老年人在3、6和9个月后分别进行一次电话随访(工具为PHQ-9和SF-12);12个月后进行访谈(工具为 SCID、PHQ-9、SF-12)。

1.4 统计分析 所有资料先录入计算机,使用SPSS 16.0软件包进行统计处理,对老年抑郁的患病率进行描述性分析,抑郁预测因素与抑郁之间关系采用斯皮尔曼等级相关方法和Logistic逐步回归分析,筛选方法为Backward,进入标准为 P <0.05,剔除标准为 P >0.05。统计学显著性水平定为双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

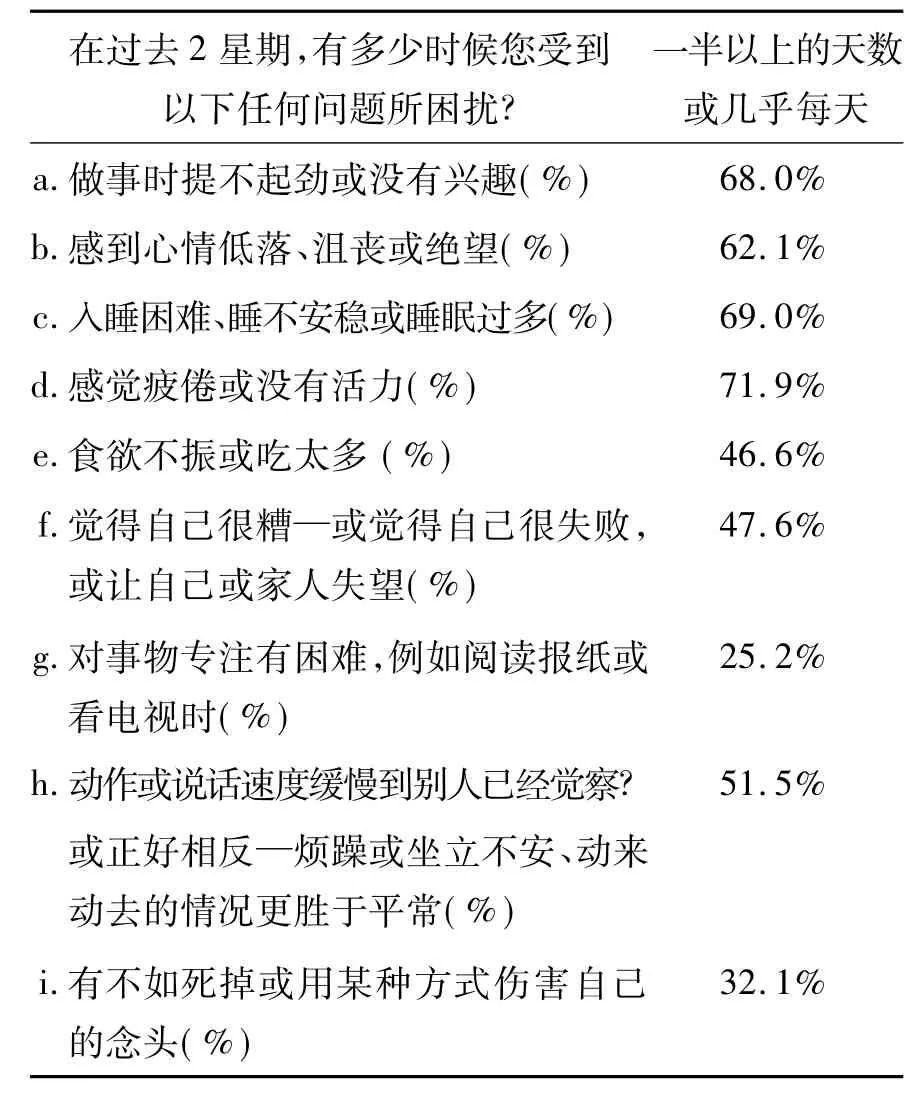

2.1 老年抑郁的患病率 初测得出141人(11.1%)PHQ-9得分超过 10分,298人(23.4%)为5~9分,836人(65.5%)为 0~4分。根据入组选择要求,141人的全体、298人中的50%即149人、836人中的5%即42人,一共332进入诊断访谈组。经过知情同意之后,有252人(76%)接受诊断访谈、问卷调查和随访。依据DSM-Ⅳ关于major depressive disorder(MDD)的诊断标准,PHQ-9≥10组(n=104)和PHQ-9得分5~9组(n=121)中分别有78人、15人符合MDD诊断标准,0~4分组中无人符合诊断标准。对1275名老年人中符合MDD诊断标准的93人进行抑郁症状分析,按照PHQ-9量表中每个条目大于1分进行计算,结果见表1。

由表1可知,超过50%的人抱怨存在下列症状:做事情无兴趣、心情低落、睡眠困扰、疲乏无力和烦躁。另外,有32.1%的MDD老年人有自杀的念头。

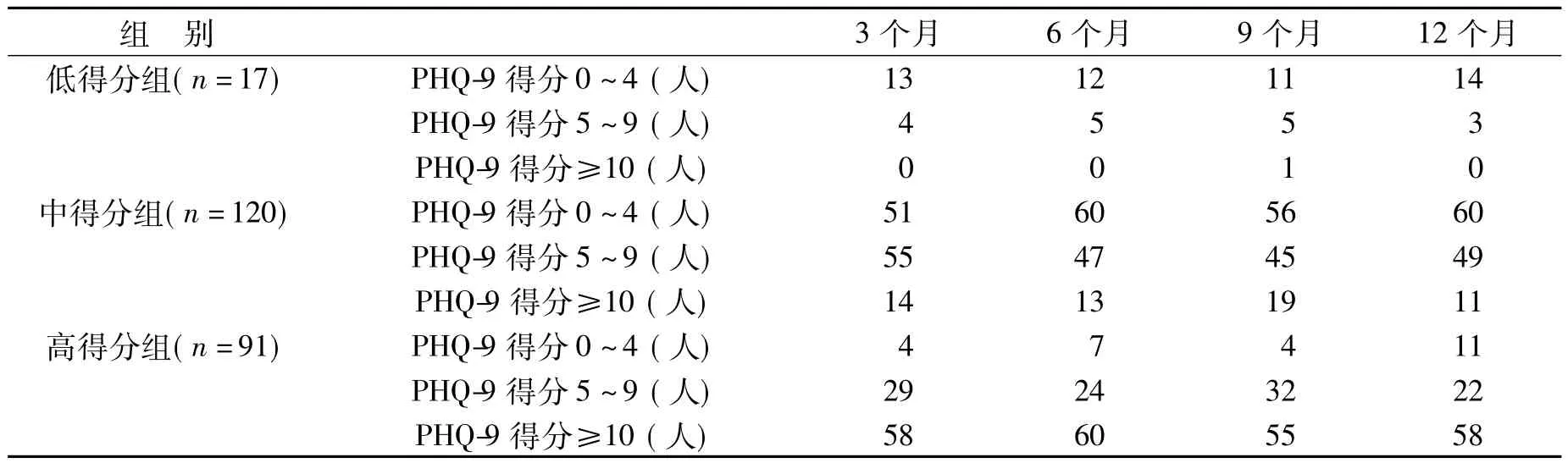

2.2 老年抑郁一年的自然转归情况 完成了一年4个时间点的随访对象有228人,其中有17人PHQ-9得分为0~4分,命其为低得分组;有120人PHQ-9得分为5~9分,命其为中得分组;有91人 PHQ-9≥10分,命其为高得分组。各组对象在一年随访过程中的症状变化过程具体见表2。

表1 MDD患者的抑郁症状列表(n=93)Table 1 Depressive symptoms list of MDD patients(n=93)

表2 各组对象依据PHQ-9得分在各个时间点的变化Table 2 Chang of PHQ-9 score of each group in different time point

由表2可知,在低得分组,有17% ~33%老年人会有一定的抑郁症状,但没有人出现非常明显的抑郁。在中得分组,有约50%(51~60人)抑郁症状消失,PHQ-9得分为0~4;有11%左右(14人左右)会出现明显抑郁症状,PHQ-9≥10,符合抑郁症的诊断标准;还有40%左右的人抑郁症状没有明显的变化。在高得分组,有4% ~12%的人症状消失,PHQ-9得分为0~4;还有22% ~35%的人症状严重程度下降,低于10分的临界值;64%左右的人始终持续存在明显的抑郁症状,符合抑郁症的诊断标准。选取基线与12个月后的PHQ-9得分进行比较,得出,低得分组有17.6%出现抑郁症状;中得分组有50%PHQ-9得分下降,9%PHQ-9得分升高到10分以上,41%得分没有变化。高得分组中有12%缓解为没有明显抑郁症状,24%抑郁症状减少,64%持续抑郁症状明显。第12个月的诊断显示,228名老年人中符合DSM-ⅣMDD诊断标准的有78名。

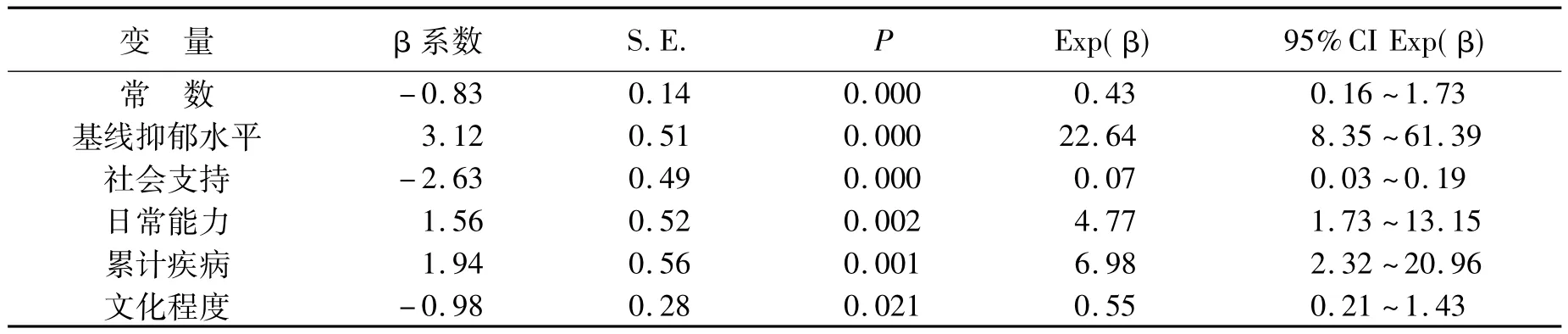

2.3 老年抑郁的风险因素 根据目前的研究文献,老年抑郁的可能风险因素包括年龄、性别、婚姻状况、是否独居、文化程度等人口学和社会学变量,慢性多系统疾病、日常生活能力、社会支持、生活质量、是否有抑郁发作等生理心理变量同样非常重要。根据个体对应的PHQ-9的得分,分析抑郁得分与这些因素之间的相关关系,得出:抑郁与性别、年龄、婚姻、居住状况及生活质量无显著相关;与文化程度,社会支持呈显著负相关(r=-0.15,r=-0.51);与累积疾病、抑郁水平及日常能力等3个因素存在显著正相关 (分别为,r=0.44,r=0.71,r=0.49)。因此,把这5个显著相关因素作为自变量,把12个月之后的PHQ-9得分作为因变量(PHQ-9≥10分为有抑郁,记为1;PHQ-9<10分为无抑郁,记为0),进行二分变量Logistic回归分析,选用向后逐步回归(backward LR),逐步剔除无关变量。引入变量的检验标准为0.05,剔除变量显著性标准为0.10,结果见表3。

表3 老年抑郁与预测因素的Logistic回归分析Table 3 Logistic regression analysis of late-life depression and predictive factors

表3表明,文化程度、累积疾病、社会支持、基线抑郁水平及日常能力等5个因素对老年抑郁都有显著的预测作用。

3 讨论

3.1 老年抑郁作为重要的公共卫生问题必须引起重视 本研究以杭州市一个社区老年人为研究对象,得出老年抑郁的患病率为7.3%。根据世界卫生组织的流行病学资料,老年人群重度抑郁障碍的患病率是3% ~5%;根据浙江省2001年的流行病学资料,超过8%的人存在抑郁障碍。基于上述统计数字,以杭州市2009年的人口统计学资料作为计算依据,660万人口中有16%(105万)是60岁以上的老年人,老年抑郁障碍的人数应该有3~5万。作为杭州市最大的精神卫生服务机构,杭州市第七人民医院每年接诊的老年抑郁障碍患者不到1500人。这表明大量老年抑郁障碍患者没有得到识别。

3.2 老年抑郁患者需要治疗 1年的随访(没有进行特殊干预)结果发现,老年抑郁稍有自然转归,但无明显缓解。

64%有严重抑郁的老年人和41%存在抑郁症状的老年人在1年中抑郁症状没有消失或减轻;没有抑郁症状的老年人也有12.7%出现抑郁症状;有抑郁症状的老年人中11%会发展到明显的抑郁。这些结果揭示老年抑郁障碍患者需要得到有效的管理和治疗。

3.3 老年抑郁的风险因素 经过系统的文献回顾,本研究选取10个因素:年龄、性别、受教育程度、婚姻、居住状况,长期身体疾病、生活质量、社会支持、基线抑郁水平、日常生活能力,利用DSM-Ⅳ进行抑郁障碍的诊断。在12个月后再进行一次诊断。进行Logistic回归分析,发现累积疾病、社会支持、文化程度、日常能力及基线抑郁水平等5个因素是其显著预测因素。长期躯体疾病是老年抑郁障碍中最有力的预测因素,与其他研究结果一致。躯体疾病数及疾病所造成医疗负担是预测抑郁障碍发生及其预后的重要指标[8-10]。许多慢性疾病如高血压、糖尿病会导致患者的生理功能部分损害,饮食、睡眠、生活方式等都发生改变。此外,日常生活能力下降会导致患者的记忆、思维及判断能力受损,认知功能减退,这些会导致抑郁的产生。社会支持预测抑郁水平的证据也获得很多,良好的社会支持能够减少抑郁障碍的产生[11-15]。文化程度越高的老人如退休后没有很好的社会功能,无法建立良好的社会沟通,没有业余爱好,没有社交圈子,孤独感和无用感就会明显增强,更易导致抑郁情绪产生。

根据Anderson对医疗服务利用的行为模式,除了文化程度是不可变因素外,其他4个都是可变因素[16]。这些因素相互影响,可以预测老年抑郁发作的可能性,对老年抑郁障碍的防治工作有重要的指导意义。

3.4 老年抑郁的专科与社会卫生服务合作的慢性疾病管理模式 老年抑郁症的患病率高,1年的自然转归无明显缓解;而且识别率、诊断和治疗率都很低。究其原因在于三点:一是对心理疾病的歧视(stigma),在西方国家和中国都存在;二是很多人没有意识到需要精神卫生专科医生的服务,对心理疾病的重视程度不够;三是专科服务的易得性差。专科医生少,费时费钱,医疗保险等问题都阻碍了专科服务的易得性。而社区卫生服务具有优势。首先,老年患者更喜欢利用社区卫生服务,他们会因为躯体疾病、功能下降或养生等与健康有关的问题而去寻求治疗或咨询。其次,老年人和社区医护人员在社区卫生服务中建立了良好的医患关系,服务的易得性很好,交通便利,费用相对低廉等等都使得社区卫生服务成为老年抑郁障碍诊治的最佳途径。因此,采用专科与社会卫生服务合作的慢性疾病管理模式,通过培训社区医生提高诊断治疗水平,实行专病管理,定期随访,双向转诊等形式,可以提高抑郁症的治疗率,降低生理与功能残疾,减少医疗资源消耗。

[1] HEIKKINEN R L,KAUPPINEN M.Depressive symptoms in late life:a 10-year follow-up [J].Arch Gerontol Geriatric,2004,38:239-250.

[2] KROENKE K,SPITZER R L,WILLIAMSJ B.The PHQ-9-Validity of a brief depression severity measure[J].J Gen Intern Med,2001,16(9):606-613.

[3] FIRST M B,GIBBON M,SPITZER R L,et al(周茹英,胡峻梅译).Structured clinical interview for DSM-Ⅳ axis disorders[M].Mental Health Center of Sichuan University(四川大学精神卫生中心),2001:19-32.(in Chinese)

[4] ZHANG Ming-yuan(张明园).Psychiatric Rating Scale Manual(精神科评定量表手册)[M].2nd edition.Changsha:Hunan Science and Technology Press(湖南科学技术出版社),2003:166-168.(in Chinese)

[5] LINN B S,LINN M W,GUREL L.Cumulative illness rating scale[J].J Am Geriatr Soc,1968,16(5):622-626.

[6] LUBBEN,JAMES E.Assessing social networks among elderly populations[J].Family &Community Health,1988,11(3):42-52.

[7] JENKINSON C,LAYTE R,JENKINSON D,et al.A shorter form health survey:can the SF-12 replicate results from the SF-36 in longitudinal studies? [J].J Public Health Med,1997,19(2):179-186.

[8] CAINE E D,LYNESS J M,KING D A.Reconsidering depression in the elderly[J].Am J Geriatric Psychiatry,1993,1:4-20.

[9] LYNESS J M,CAINE E D,KING D A,et al.Psychiatric disorders in older primary care patients[J].J Gen Intern Med,1999,14:249-254.

[10] KATZ IR,PARMELEE PA,BEASTON-WIMMER P,et al.Association of antidepressants and other medications with mortality in the residential-care elderly [J].J Geriatric Psychiatry Neurol,1994,7:221-226.

[11] CUI X,LYNESS J M,TANG W,et al.Outcomes and Predictors of Late-Life Depression Trajectories in Older Primary Care Patients[J].Am J Geriatric Psychiatry,2008,16:406-415.

[12] KIM JM,STEWART R,SHIN I R,et al.Lifetime urban/rural residence,social support and late-life depression in Korea [J].Int J Geriatric Psychiatry,2003,19:843-851.

[13] BEEKMAN A T F,GEERLINGS SW,DEEG D J H,et al.The Natural History of Late-Life Depression-A 6-Year Prospective Study in the Community[J].Arch Gen Psychiatry,2002,59:605-611.

[14] BLAZER D G.Depression in late life:review and commentary[J].J Gerontol A Biol Sci Med Sci,2003,58:249-265.

[15] OSLIN D W,ROSSJ,SAYERSS,et al.Screening,assessment,and management of depression in VA primary care clinics[J].J Gen Intern Med,2006,21:46-50.

[16] BALDWIN R C,ANDERSON D,BLACK S,et al.Guideline for the management of late-life depression in primary care[J].Int J Geriatr Psychiatry,2003,18:829-838.

Natural outcome and risk-prediction model of late-life depression

LIU Li-ting1,CHEN Shu-lin1,JING Tao2,LI Lin1,FAN Hai-nan1,YU Xiang-e1,FANG Yu1,MA Yan2,XU Bai-hua1

(1.Psychology Department ,Zhejiang University,Hangzhou 310028,China;2.Health Department,Shangcheng District,Hangzhou 310006,China)

Objective:To investigate the prevalence and natural outcome of late-life depression in the community and to analyze the risk-prediction models.Methods:A community in Hang Zhou was selected as a trial.A total of 1 275 persons aged 60 or more in this community were screened by PHQ-9 questionnaire;SCID was used for interviewer to diagnostic interview the people whose PHQ-9 was more than 10 points,50%of those whose PHQ-9 was from5 to9 points and 5%of those whose PHQ-9 was less than 5 points,then all those who accepted diagnostically interview were interviewed by PHQ-9 every 3months in one year,and were diagnostic interviewed by SCID in the last month.Logistic regression analysis was used to explore depressive risk factors in 12 months.Results:There were 141(11.1%)persons whose PHQ-9 score was more than 10 points,298(23.4%)whose PHQ-9 score were 5-9 points,and 836(65.5%)whose PHQ-9 score were 0 to 4 points in the preliminary survey,93 were major depressive disorder(MDD).The prevalence of late-life depression was 7.3%.Compared with the PHQ-9 score in one year,17.6%of those with no depressive symptoms emerged depression;50%of those who had depressive symptoms declined,9%developed to significant depressive symptoms,and 41%did not change;12%of those with significant depressive symptoms were found no depression,24%reduced,and 64%still had depression.The significant predictors were the accumulation of disease,social support,educational level,daily capacity and baseline of depression.Conclusions:The prevalence of late-life depression was high.The rates of recognition,diagnosis and treatment were low.The natural outcome after a year did not relieve apparently.Specialist-community health partnership management model is one of the important ways to prevent and treat late-life depression.

Depressive disorder/epidemiology;Depressive disorder/etiology;Risk adjustment;Late-life depression;Community;Natural outcome;Predictive factors

R 749.4

A

1008-9292(2012)06-0653-06

http:∥www.journals.zju.edu.cn/med

10.3785/j.issn.1008-9292.2012.06.008

2011-12-09

2012-04-25

美国国立卫生院资助项目(R01TW008699);中央高校基本科研业务费专项资金资助(the Fundamental Research Funds for the Central Universities).

刘丽婷(1983-),女,博士研究生.

陈树林(1969-),男,医学博士,心理学博士后,副教授,主要从事抑郁症的研究;E-mail:csl@zju.edu.cn

[责任编辑 张荣连]