肝硬化的CT与MRI比较研究

陈向明

山西医科大学第一附属医院影像科,山西太原 030001

肝硬化的CT与MRI比较研究

陈向明

山西医科大学第一附属医院影像科,山西太原 030001

目的 观察CT与MRI两种影像学检查手段对肝硬化诊断的效果对比。 方法 笔者所在医院2007年2月~2010年10月手术切除慢性肝病合并原发性肝细胞癌患者150例,行CT检查的141例,MRI检查的92例,两种影像学方法均检查的患者83例。影像学诊断根据表现,采取郑荣琴等的标准,再对手术切除后的标本进行病理诊断,参考日本Ne Inuyama的分期标准评价两种影像手段的功效:准确性、特异性与敏感性。 结果 慢性肝炎患者56例,肝硬化74例,早期肝硬化20例;两者在准确性、特异性和敏感性方面均无统计学差异。 结论 两种方式均能有效诊断肝硬化的发生,在临床上可根据实际情况进行选择。而对于进一步的诊断效果,还需进行积极研究和密切观察。

肝硬化;CT;MRI

肝硬化(liver cirrhosis)是由于多种原因所引起的肝脏损害,肝脏呈进行性、弥漫性、纤维性病变。表现为肝细胞弥漫性变性坏死、纤维组织增生与肝细胞结节状再生,使肝小叶结构与循环途径被逐渐改变,令肝脏变形、变硬最终导致肝硬化。目前组织活检是评价肝硬化程度的金标准[1],但由于会对患者造成创伤,因此具有一定的局限性。目前主要采取无创的影像学方法进行诊断。本资料采取比较CT与MRI两种影像学检查手段对肝硬化进行诊断,并报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取笔者所在医院2007年2月~2010年10月手术切除慢性肝病合并原发性肝细胞癌患者150例,其中男108例,女42例;年龄41~83岁,平均(63.3±2.4)岁。所有患者均有长期肝功能异常病史;病灶对肝脏形态和肝功能和血流动力学均无显著影响。患者行CT检查141例,进行MRI检查92例,两种影像学方法均检查的患者83例。

1.2 检查方法

1.2.1 CT检查 采用西门子的MAGNETOM SONATA 1.5T核磁共振仪进行扫描。检查前6 h禁止进食,在检查前30 min服1%~2%的泛影葡胺300 mL,扫描前再服300 mL以充盈胃和中上腹部小肠。先行CT平扫,层距为8~10 mm,范围从肝脏膈顶到肝下缘,对于小病灶,可采用2~5 mm薄层扫描。再酌情进行增强扫描以判别患者有否合并肝癌。

1.2.2 MRI检查 采用西门子公司生产的超导型磁共振仪,场强1.5T。检查前6 h禁止进食,采用常规横断面或者冠状面的T1WI及T2WI进行扫描。最好采取一次屏气快速扫描序列来减少腹部呼吸运动的伪影。再酌情决定是否行MRI增强扫描以鉴别有否肝癌发生。

1.2.3 病理诊断 所有患者均手术切除不含瘤灶的标本,进行常规的Masson、HE和Azan染色,由两位资深医生对标本的肝纤维化进行分期诊断。

1.3 判断方法

影像学诊断根据检查表现,参照肝硬化常规影像学标准进行判断,采取郑荣琴等的标准,分为肯定的肝硬化、可能的肝硬化、不能确定肝硬化可能性不大、明确不是肝硬化四种[2]。再对手术切除后的标本进行病理诊断,参考日本Ne Inuyama的分期标准。评价两种影像手段的功效:准确性、特异性与敏感性。

1.4 统计学处理

应用SPSS14.0统计软件进行统计分析,计数资料用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病理诊断结果

共检查发现慢性肝炎患者56例,肝硬化74例,早期肝硬化20例。

2.2 两种影像学检查的功效比较

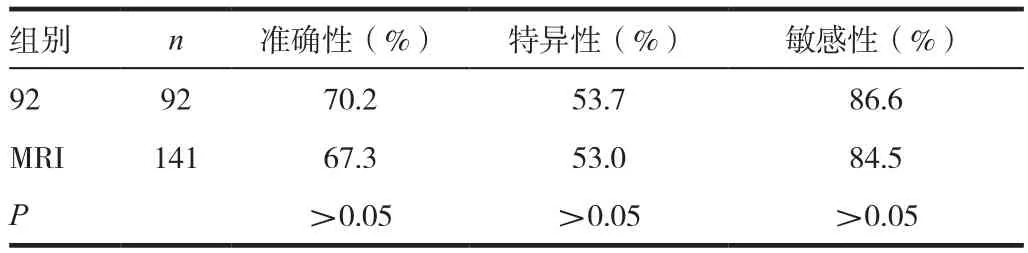

两者在准确性、特异性和敏感性方面均无统计学差异,可认为两种诊断效果对肝硬化的效果无显著差异。见表1。

表1 两种影像学诊断肝硬化比较

3 讨论

肝硬化的无创检测法是目前肝硬化诊断的重点,众多医疗工作者都对此方面进行研究,目前通常采用血清学检查和影像学进行检查。

常规CT是目前最为常用的影像学检查手段,其主要通过观察形态学变化以诊断肝硬化。若出现肝脏轮廓不整齐、体积变化、实质粗糙和门静脉的改变时,则高度提示肝硬化的发生。而近年来,CT灌注成像也逐渐应用到肝硬化的诊断当中,如谢安等[3]通过对Chen等的研究成果归纳后提出,CT灌注成像能对肝硬化患者的肝脏微血管的改变进行量化评估。然而,CT灌注成像由于受伪影影像、造影剂浓度、计算方法选择等方面的制约因此一直备受争议。

MRI不单能从形态学上评价肝硬化,还能从血流动力学、力学性能对肝硬化进行诊断。如张雪林等[4]采用MRI对肝硬化进行诊断后发现在T2WI序列中TSE的效果好、检测率高;T1WI中FLASH序列的显示清晰,检出率高。然而陈燕萍等[5]认为,CT和MRI的表现效果可能迟于临床的诊断,因此即使CT、MRI的效果正常依然不能否定肝硬化的诊断。这对CT、MRI的诊断效果提出了挑战。

本资料研究发现,采取两种方式对肝硬化的方式在准确性、特异性和敏感性方面的差异均无统计学意义,因此可认为两种方式均能有效诊断肝硬化的发生,在临床上可根据实际情况进行选择。而对于进一步的诊断效果,还需进行积极研究和密切观察。

[1] 李茂谊.超声引导下粗针活检术对肝硬化小结节的诊断价值[J].广西医学,2009,31(7):977-978.

[2] 郑荣琴,黄冬梅,张波,等.超声、CT及MRI诊断肝硬化的比较[J].世界华人消化杂志,2005,13(8):993-996.

[3] 谢安 .肝硬化的 CT 及 MRI影像学评价 [J].医学综述,2011,17(6):940-942.

[4] 张雪林,彭旭红.肝硬化的MRI检查及临床病理对照研究[C].第十一届全国腹部影像学学术会议暨第一届广东省腹部影像学学术会议论文汇编.昆明:中华医学会,2006:136-138.

[5] 陈燕萍,林志春,赵军,等.CT和MRI在肝硬化诊断中的应用价值与进展 .实用肝脏病杂志,2005,8(3):171-174.

R575.2

B

2095-0616(2012)11-89-02

2012-04-10)