作物灰色育种学的理论技术体系及其应用

, , ,

(安阳工学院生物与食品工程学院,河南安阳 455000)

2012-07-24

郭瑞林(1960-),男,研究员,主要从事小麦遗传育种和作物定量化育种研究,Email: grl6662002@yahoo.com.cn。

河南省基础与前沿技术研究基金项目(092300410013);河南省重点科技攻关项目(112102110001)。

作物灰色育种学的理论技术体系及其应用

郭瑞林,刘亚飞,吴秋芳,路志芳

(安阳工学院生物与食品工程学院,河南安阳 455000)

论述了作物灰色育种学的学科构成和特点,概括了作物灰色育种学的理论技术体系,指出该理论技术体系由五大体系、八大理论、九个原理、一条技术路线和一个计算机决策系统组成。介绍了作物灰色育种学理论技术体系在作物育种中的应用,展望作物灰色育种学的发展前景及发展方向。

作物;灰色育种学;理论;技术体系

作物灰色育种学是20世纪80年代末将灰色系统理论[1,2]与作物育种理论[3]相结合而产生的一门新兴边缘学科。自1995年《作物灰色育种学》[4]一书问世以来,经过十多年的发展,从学术砥砺到技术切磋,从理论研究到实践验证,从门庭冷落到询者如云,从波澜不兴到风生水起,一波三折,风雨兼程。其中,既有“欲取鸣琴弹,恨无知音赏”的孤独,也有“词客争新角短长,迭开风气递登场”的热闹;既有“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”的困惑,又有“会当临绝顶,一览众山小”的欢欣。总之,作物灰色育种学理论研究承前启后,历经沧桑,以其别开生面的独特视角和提出问题、认识问题、解决问题的全新思路,在作物育种领域异军突起,愈来愈引起育种工作者的关注和重视。到目前为止已基本形成了以五大体系、八大理论、九个原理、一条技术路线和一个计算机决策系统为突出特色的学术框架,在学术界奠定了一定的学术地位。它的提出与应用,对于育种工作者认识和掌握作物育种规律,控制品种选育进程,提高品种选育效率,实现由传统经验育种向定量化育种的跨越,促进作物育种学科的发展具有重要意义。

1 作物灰色育种学学科构成及其特点

1.1 学科构成

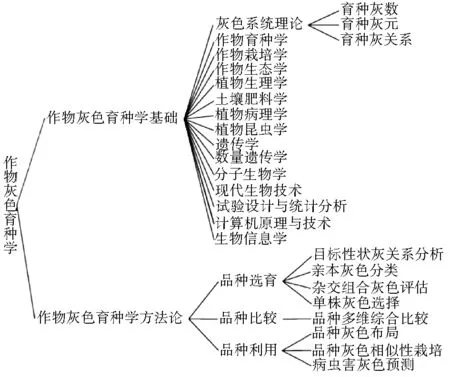

作物灰色育种学根植于作物育种。作物育种系统的复杂性,决定了作物灰色育种学与生俱来就是一门集诸多学科于一身的综合学科,这种综合与古代灵兽麒麟集龙头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、牛尾、马蹄于一体极为相似。正是这种综合,才使学科更具活力和灵气。我们把作物灰色育种学归结为作物灰色育种学基础和作物灰色育种学方法论两部分(图1),其中基础部分体现的就是这种综合效应。

图1 作物灰色育种学的学科构成

作为奠基性学科,作物育种学和灰色系统理论成为学科的重要成员自不待言,其他学科也由于与作物育种的渊源关系而理当列选。众所周知,作物育种首当其冲要制定育种目标,而其理论依据离不开生态学知识;育种材料在试验田要茁壮成长、健壮发育,需要有土壤肥料学和栽培学理论作支撑;杂交组合要实现基因重组,使各种遗传特征得到充分表现,遗传学、数量遗传学知识必不可少;株型育种和高光效育种要研究植株形态、生理特性,与植物生理学理论密不可分;抗病虫育种要求植物病理学和昆虫学基础知识扎实;转基因育种要了解目标性状的基因及其功能,对分子生物学和现代生物技术知识有较高要求;育种田间工程和试验要做到科学合理,试验设计与统计分析可大显身手;育种试验数据要充分利用和快捷处理,计算机原理与生物信息学则有用武之地。

由此可见,作物灰色育种学裒多益寡,博采众长,将诸多学科融铸一炉,从而使其具有了明显的“杂种优势”,形成了与传统经验育种有所不同的新特色。

1.2 特 点

与传统经验育种相比,作物灰色育种学具有如下四个鲜明的特点:一是能够阐明作物育种过程中的各种现象,不但给出质的定性解释,同时也给出量的确切描述。既可海纳百川,汲取多年来诸多育种工作者的智慧和经验,又可技高一筹,使之更加理论化、系统化、规范化和程序化,从而使作物育种学发展成为一门精密的学科。二是能够综合考虑多种因素,描述作物育种过程中极为复杂的因果关系。对于影响某一育种目标性状的众多因素,哪些是主要的,哪些是次要的,可以给出一目了然的清晰回答。三是能够充分利用育种信息对育种现象进行解释,能为品种选育过程各关键阶段或环节做出最优决策,它所给出的结果,用来指导作物新品种选育,可以明显地提高选择效率和选择效果。四是能够与计算机原理和技术相融合,编制成程序,操作规范、方便,即使是育种新手,也能得到育种专家那样的决策水平。由此可见,作物灰色育种理论与方法不失为育种工作者手中的一个实用性很强的工具和手段,较之传统的经验育种是一种理论上的飞跃和突破。

2 作物灰色育种学的理论技术体系

作物灰色育种学的灵魂所系、精义所在,主要体现在其理论技术体系上,概而言之,即所谓五大体系、八大理论、九个原理、一条技术路线和一个计算机决策系统。

2.1 五大体系

包括以作物育种理论和灰朦胧集合为基本骨架和内核的理论体系、以灰关联空间为依托的分析体系、以灰序列生成为基础的方法体系、以GM灰色模型为核心的模型体系和以作物育种灰分类、灰评估、灰布局、灰预测和灰关系分析为主体的技术体系。

2.1.1 理论体系

作物灰色育种学以作物育种理论和灰朦胧集合作为其基本的理论支柱,辅之于其他相关理论。亦即是说,作物灰色育种学的理论体系是以作物育种理论为骨架,以灰朦胧集合为内核,以其他相关理论为肌肤共同构成的,彼此之间相辅相成,珠联璧合,融为一体。该理论体系与传统作物育种学的显著区别就在于面对信息不完全的作物育种系统,她是以信息覆盖的形式来描述作物育种对象,用灰数、灰元、灰关系、灰矩阵、灰方程来形式化揭示和表达作物育种现象的,因而也更加客观、科学,为实现作物育种的信息化、定量化和科学化奠定了坚实的基础。

2.1.2 分析体系

分析的实质是比较。而作物育种本质上是育种对象的比较,这种比较是以灰关联空间为依托的整体比较,是距离空间和点集拓扑空间相结合,有参考系的、有测度的整体比较。这种分析体系能够通过对信息不完全与“少数据不确定”的作物育种系统因子间的量化和序化,做出统观全局和全貌的分析,从而判别影响育种系统的主要与次要因子。

2.1.3 方法体系

作物灰色育种的方法体系是以灰序列生成为基础的。所谓灰序列生成即将原始育种数据通过某种运算变换为新数据。通常有三种变换:一是通过生成运算可改变育种数据层次的层次变换,如累加生成和累减生成等方法;二是通过生成运算将不可比育种数据变换为可比育种数据的数值变换,如初值化生成、均值化生成和区间值化生成等方法;三是通过生成运算将极性不同的育种数据或序列改变为极性相同的育种数据或序列,如上限效果测度、下限效果测度和适中效果测度等方法。通过这些变换,育种对象不同量纲性状之间的关系得以显化,隐含在数据背后的育种规律得以揭示。

2.1.4 模型体系

作物灰色育种模型体系是以GM灰色模型为核心的。这种模型既不是一般的函数模型,也不是纯粹的差分方程模型,或者纯粹的微分方程模型,而是具有部分差分、部分微分性质的模型,无论在关系上、性质上还是内涵上均具有不确定性。育种序列通常是有限序列,用这种序列建立微分方程模型,实质上是用有限差异信息建立一个无限差异信息模型,这也是作物灰色育种建模的难点所在。因此其建模思路是,从育种序列的角度剖析一般微分方程,以了解其构成的主要条件,然后,对近似地满足这些条件的育种序列建立近似的(信息不完全的)微分方程模型。这种模型体系基于“少数据,贫信息”的事实,实现了由传统模型以研究历史规律为主向研究现实规律为主的转变,是对传统模型的有效补充。

2.1.5 技术体系

作物灰色育种技术体系以灰分类、灰评估、灰布局、灰预测和灰关系分析为主体。其中,灰分类包括灰关联模糊分类、灰关联Q型系统分类、灰关联R型系统分类、灰关联图论分类和最大树灰色相似性关系分类等;灰评估包括杂交组合灰色评判、单株灰选性状变权选择、单株灰选性状定权选择、单株灰选性状等权选择、品种灰色多维综合隶属度评估、品种灰色关联度多维综合评估、品种灰色功效函数多维综合评估、品种灰色模糊多维综合评估、品种灰色统计多维综合评估和品种灰色相似性栽培等;灰布局包括品种单目标化灰布局、品种中心灰靶布局、品种灰关联布局和品种灰色聚类布局等;灰预测包括病虫害灰色灾变预测和病虫害灰色季节灾变预测等;灰关系分析包括灰色关联度分析、广义灰色关联度分析、灰色点关联度分析和灰色优势分析等。该技术体系涵盖了作物育种全过程,可以有效地指导新品种选育。

2.2 八大理论

包括育种目标性状灰关系分析理论、亲本灰色分类理论、杂交组合灰色评判理论、单株灰色选择理论、品种多维综合比较理论、品种灰色布局理论、品种灰色相似性栽培理论、病虫害灰色预测理论等,文献[4]和[5]已有详尽说明,在此不予赘述。

2.3 九个原理

包括育种默承认原理、育种默否认原理、育种差异信息原理、育种信息认知原理、育种白化原理、育种解的非唯一性原理、育种信息优先原理、育种最少信息原理、育种灰性不灭原理等,详情请参见文献[6]。

2.4 一条技术路线

在上述五大体系、八大理论和九个原理基础上,结合育种实践,确立了作物灰色育种技术路线,即:运用育种灰关系分析理论研究育种目标性状之间的关系,确定客观、合理的育种目标;运用亲本灰色分类理论对亲本进行科学分类,配制杂交组合;运用杂交组合灰色评判理论,对F1杂交组合进行评估,确定重点组合和F2种植规模;运用单株灰色选择理论确定田间入选单株等级,决定取舍;运用品种灰色多维综合比较理论对入选品系、品种进行综合评价,筛选优良品系或品种;运用品种灰色布局理论确定品种适宜生态种植区;运用品种灰色相似性栽培理论实现良种良法配套;运用病虫害灰色预测理论预测病虫害发生和流行趋势,提出预警对策,充分发挥品种的增产、提优潜力。这条技术路线自成体系,别具一格,目前已渐趋成熟,作为一种新的规范有效的育种途径,逐渐为育种工作者所接受,其重要意义已经或正在育种实践中得到体现。

2.5 一个计算机决策系统

即作物灰色育种电脑决策系统。这是以《作物灰色育种学》为蓝本,将贯串于作物育种过程各阶段或环节的上述理论与方法编制成计算机程序研制而成的。该系统的问世,为育种工作者提供了一种快捷有效的决策平台,使育种工作者从繁琐复杂的数据处理劳务中解放出来,从而极大地推动了作物灰色育种理论与方法的推广与应用,在育种实践过程中产生了良好效果。在此基础上,2008年由中国农业科学技术出版社出版专著《作物灰色育种电脑决策系统及其应用》[6],并被列为国家“十一五”重点图书,在全国育种界产生一定影响。2011年该书荣获河南省首届自然科学优秀学术著作一等奖。

3 作物灰色育种学理论技术体系在作物育种中的应用

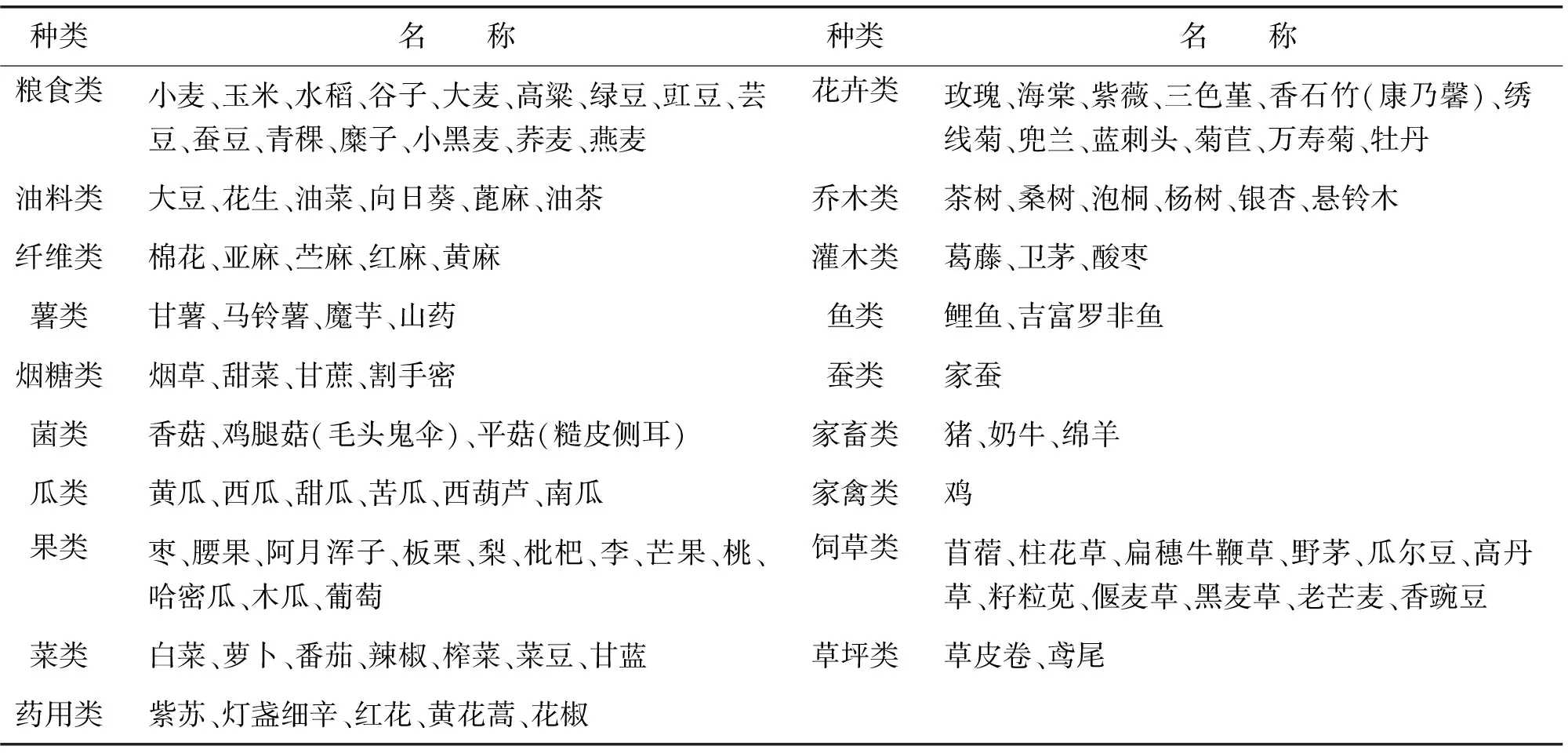

作物灰色育种学是在作物育种理论研究与应用研究相结合的过程中产生的,因此其理论与技术体系从问世之初就带有十分强烈的应用性和实践性,目前已在许多方面得到应用并取得了明显效果。据中国知网学术文献总库检索,截止目前,全国已有400多个育种单位2 000多名研究人员正在运用灰色育种理论开展作物育种研究工作,发表研究论文500余篇(包括36篇硕士论文,5篇博士论文),应用范围涉及水稻、小麦、玉米、棉花等19类107种动植物(表1),研究内容包括育种目标性状关系分析、亲本分类、杂交组合评估、单株选择、品种(系)比较、品种布局、品种相似性栽培等育种关键环节或阶段(参考文献略)。在这种理论与方法的指导下,已培育出小麦、绿豆、棉花、谷子、大豆、豇豆、南瓜、甜玉米、桑树、优质蚕等新品种20个[7~23],获国家科技进步二等奖1项,省级科技进步一等奖2项,二等奖1项,市级科技进步一等奖1项,二等奖5项,产生了巨大的社会和经济效益(表2),这就从育种实践的角度,为作物灰色育种学理论技术体系的可行性提供了有力的佐证。

表1 作物灰色育种理论应用领域与范围

表2 运用灰色育种理论培育出的作物新品种

4 作物灰色育种学的发展前景与展望

作物灰色育种学理论技术体系在其十多年的发展历程中,已经取得了一定成效,显示出了强大的生命力,展现出了美好的应用前景,但毕竟目前仍处于自发应用阶段,以致限制了它的进一步发展和壮大。因此,今后发展应当注意几个问题:

一是迫切需要加大推广力度,扩大影响范围,使灰色育种理论日益深入人心。目前作物灰色育种理论技术体系的宣传还仅仅停留在发表文章和在全国性学术会议上作报告的阶段或水平上,影响范围充其量不到1%,因此还有很大的发展空间。虽然“桃李无言,下自成蹊”,但其前提条件是要有人知道“桃李”的存在。这就要求我们尽快组建一支强有力的推广队伍,向学术论文和学术会议波及不到的育种单位和育种工作者灌输灰色育种思想,传播灰色育种理论,普及灰色育种技术。与此同时,与全国著名种业集团育种部门开展联合开发与攻关,唯其如此,才能充分发挥其在作物育种中的指导作用,实现作物育种由传统经验育种向定量化育种的跨越,提升作物育种整体水平。

二是努力营造良好的学术生态和氛围,将灰色育种理论向国际学术界延伸和拓展,使作物灰色育种理论技术体系逐步走向世界。通过在国际知名专业学术刊物上发表文章和积极参加国际学术会议以及与国外著名育种单位开展合作研究等多种渠道和形式,促使灰色育种理论在国际作物育种科学的殿堂上占据一席之地。

三是不断吸收新理论和新成果,使作物灰色育种理论日臻完善和成熟。诚然,作为一门新兴边缘学科,作物灰色育种学还处于幼婴期,还存在着这样那样的不足和问题,正如她孕育之初,就是由众多学科杂交而成一样,在其进一步发展过程中,仍然需要众多学科的润泽和扶持,更需要新的学科和理论的充实和完善。在今后一个相当长的时期内,与遗传学、数量遗传学、生物信息学、生物技术、可拓理论、同异理论、粗集理论、数据挖掘等诸多学科和理论的进一步融合和渗透,仍然是亟待努力的研究课题和方向。当然,在学科之间的相互融合、渗透过程中,应当注意一定要融会贯通,切忌断章取义、生搬硬套,力求避免“图形与影,未尽纤丽之容;察火于灰,不睹洪赫之烈”的现象发生。相信在众多育种工作者的研究、关爱和呵护下,作物灰色育种学终有一天会日臻完善、渐趋成熟的。

[1] Deng Julong.Control problems of grey systems[J].Systems & Control Letters, 1982, 1(5):288-294.

[2] 邓聚龙.灰色控制系统[M].武汉:华中理工大学出版社, 1986.

[3] 西北农学院.作物育种学[M].北京:农业出版社, 1981.

[4] 郭瑞林.作物灰色育种学[M].北京:中国农业科学技术出版社, 1995.

[5] 郭瑞林, 关 立.作物灰色育种学研究的回顾与展望[J].科技导报, 2005, 23(10): 52-55.

[6] 郭瑞林, 王占中.作物灰色育种电脑决策系统及其应用[M].北京: 中国农业科学技术出版社, 2008.

[7] 郭瑞林, 薛国典, 宋长江. 小麦育种过程的灰色理论及其应用[J]. 国外农学—麦类作物, 1996,(4): 2-4.

[8] 郭瑞林, 杨春玲, 关 立, 等. 安麦1号选育技术与方法探讨[J]. 小麦研究, 2002, 23(3): 17-20.

[9] 郭瑞林, 张宏生, 杨春玲, 等.漯麦4号亲本选配与后代选育方法探讨[J]. 麦类作物, 1999, 19(6): 14-16.

[10]薛国典, 郭瑞林, 宋长江.单株灰色选择理论在小麦育种中的应用[A].见:何中虎.第三届全国青年作物遗传育种学术讨论会文集[C].北京: 中国农业科学技术出版社, 1994.281-288.

[11]郭瑞林.灰色育种理论在安麦1号和安麦7号选育中的应用[J].麦类作物学报, 2007, 27(1): 20- 25.

[12]郭瑞林, 李建华, 路志强, 等.小麦新品种安麦7号选育技术与方法[J].河南农业科学, 2006,(11): 35-37.

[13]王 阔, 郭瑞林, 等.豫绿3号的选育技术与方法[J].杂粮作物, 2003, 23(6): 328-330.

[14]王 阔, 宋志均, 韩 勇, 等.珍稀黑绿豆新品种安阳黑绿豆1号[J].中国种业, 2005,(5): 30.

[15]王 阔, 韩 勇, 李春苹.珍稀黑绿豆新品种—安阳黑绿豆2号[J].农业科技通讯, 2005,(1): 39.

[16]何利剑, 王胜爱, 邵秋红, 等.灰色系统理论在棉花育种中的应用[J].种子, 2004, 23(7): 66-67.

[17]Guo Ruilin, Wang Yongsheng, Wang Suying, et al. The testing and verifying of single-plant grey selection in millet breeding[J].The Journal of Grey System, 1999, 11(1): 29-34.

[18]李维秀, 陈 山.大豆高产育种灰色关联度分析[J].现代化农业, 2003,(12): 4-5.

[19]陈禅友, 胡志辉, 张凤银, 等.灰色系统理论在豇豆育种中的应用研究[J]. 种子, 1999,(5): 3-6.

[20]严钦平, 罗伏青, 孙小武, 等.优质南瓜新品种锦栗[J].中国蔬菜, 2001,(1): 47-48.

[21]罗苑辉.优质型超甜玉米“华美甜168”的选育和推广[D].广州:华南农业大学, 2009.

[22]黄俊华, 鲁国梁.为茧丝绸出口打好基础─省农科院选育出优质蚕桑新品种[N].湖北日报, 2001-06-04, 第A02版.

[23]郝 瑜, 涂佑章, 胡兴民, 等.家蚕秋用新品种鄂蚕3号、鄂蚕4号的选育[A].见:中国蚕学会.中国蚕学会第七届二次理事会暨学术年会论文集[C].2005.181-184.

TheoryandTechnologySystemofCropGreyBreedingandItsApplication

(School of Biological and Food Engineering, Anyang Institute of Technology, Anyang, Henan 455000,China)

The subject structure and characteristics of Crop Grey Breeding Science was discussed, and its theory and technology system consisted of five systems, eight theories, nine principles, a technical route and a computer decision-making system was summarized. At the same time, the application of this system in crop breeding was introduced. On this basis, the development prospect and research direction of Crop Grey Breeding Science were pointed out.

Crop; Grey breeding science; Theory; Technology system

S330

A

1001-5280(2012)05-0417-06

10.3969/j.issn.1001-5280.2012.05.02