信息技术在中学教学中应用的差异性分析*——以内蒙古呼伦贝尔市为例

(呼伦贝尔学院传媒学院,内蒙古海拉尔 021008)

内蒙古呼伦贝尔地区属少数民族边疆地区,有其地域的特殊性以及多民族的特点,本文就该地区教师应用信息技术进行教学的现状及相关因素进行调查研究,以便更好地将信息技术应用于教学中,促进该地区教育信息化的发展。

一、研究对象和研究方法

1.研究对象

本次调查主要采用问卷调查的形式进行,问卷针对呼伦贝尔地区中学教师发放,包括市、县、乡级共7所中学。在样本选择时,采用分层抽样方法,按学校类型将本市中学分为重点校和一般校,并根据重点校和一般校教师人数比例3∶17,在重点校发放问卷45份,一般校发放问卷255份,共发放问卷300份,收回273份,有效问卷252份。问卷回收率为91%,有效率为92.3%。

2.研究方法

本问卷对教师应用信息技术进行教学的行为主要从课前准备、课程实施及课后辅导三个方面进行调查。其中,课前准备主要从三个方面调查,即教师常通过Internet搜集能运用于教学中的教学资料和教案(问题一)、在准备教案时常使用信息技术帮助其制作多媒体教学资料(问题二)、常使用信息资源库中提供的资源进行备课(问题三);课程实施主要从以下四个问题来调查,即教师常在教学中利用信息技术创设情境(问题四)、常使用信息技术手段(如PPT或其他工具软件)来展示教学内容(问题五)、为培养学生能力常引导学生通过信息技术拓展学习内容(问题六)、常利用网上资源来做教学补充或说明教材内容(问题七)。对课后辅导主要从以下两个方面调查,即常利用网上资源来做教学补充或说明教材内容(问题八)和常指导学生利用PPT或其他工具软件展示学习成果和作品(问题九)。为方便读者阅读,下文图表中对于问卷涉及到的“教师应用信息技术进行教学的行为”的问题均以上述问题代号代替。

问卷每一个题目都采用Likert式五等分计分方式,教师在非常同意、同意、不确定、不同意、非常不同意选项中选择适合自己想法的答案,非常同意记为5分,同意记为4分,不确定记为3分,不同意记为2分,非常不同意记为1分。

二、教师应用信息技术进行教学行为分析

据调查,目前呼伦贝尔地区中学教师已将信息技术广泛应用于日常教学中,包括课前准备、课程实施以及课后辅导,我们对教师应用信息技术进行教学的行为进行加权平均数统计,并对其重要程度做了简单排序,结果如表1所示。从表1我们可以看出,教师在应用信息技术进行教学时,重要性排名第一的是在课前准备,其中,教师常通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案(问题一)、在准备教案时常使用信息技术帮助其制作多媒体教学资料(问题二)排在前两位,其次,课程实施过程中,最后,课后辅导(问题八和问题九排在第八和第九位)。

表1 教师使用信息技术进行教学行为重要性统计表

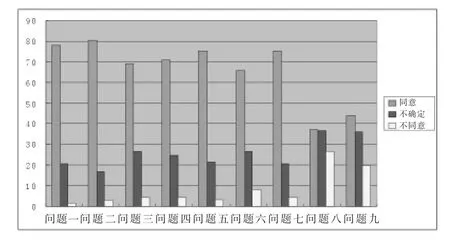

具体应用情况如下:教师在备课时,常通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案的占被调查者的77.8%(问题一),在准备教案时常使用信息技术帮助其制作多媒体教学资料的教师占80.6%(问题二),常使用信息资源库中提供的资源进行备课的占69%(问题三);教师在实施课程教学过程中,常在教学中利用信息技术创设情境的占71%(问题四),常使用信息技术手段(如PPT或其他工具软件) 来展示教学内容的占75.4%(问题五),为培养学生能力常引导学生通过信息技术进行拓展学习内容的占65.5%(问题六),常利用网上资源来做教学补充或说明教材内容的占75%(问题七)。教师在课后辅导中应用信息技术较少,如常使用信息技术在课后对学生进行辅导的教师占被调查对象的37.3%(问题八),常指导学生利用PPT或其他工具软件展示学习成果和作品的教师占44%(问题九)。如图1所示。

图1 教师应用信息技术进行教学情况分析图

三、教师应用信息技术进行教学行为差异性分析

根据上述数据分析,我们探索分析性别、年龄、学历、教龄、任教学科、任教年级、学校类型的不同对教师在教学中应用信息技术是否存在显著性差异进行判断。根据前期对样本的分析,各个样本均是随机抽取并相互独立,来自服从正态分布的整体并根据方差齐性检验,方差相等,故采用单因素方差分析法对各样本均值是否存在显著性差异进行检验(即ANOVA检验),并以P<0.05为标准。

1.性别差异

表2 性别ANOVA表

从表2可以看出,问题一即教师常通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案 (sig.=0.03<0.05)在性别方面差异显著,根据均值比较,女教师(均值为4.32)在通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案方面较男教师(均值为3.92)更多一些。在其他问题上均无显著性差异。

2.年龄差异

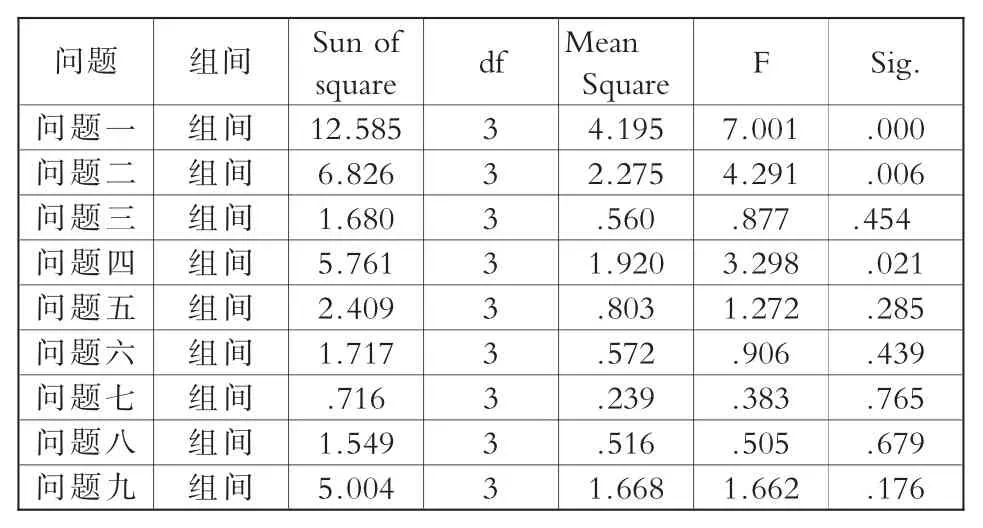

我们将教师的年龄主要分为20-30岁、31-40岁、41-50岁、51岁及以上四个年龄段,对各个年龄段教师应用信息技术进行教学进行ANOVA检验,结果如表3所示。

表3 年龄ANOVA表

根据表3所示,问题一即教师常通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案(sig.=0.00<0.05)在年龄方面存在显著性差异。根据均值比较,教师随着年龄的增长,通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案的行为越来越少,具体表现为:20-30岁教师的均值为4.46,31-40 岁教师的均值为 4.17,41-50 岁教师的均值为4.00,51岁及以上教师的均值为3.36。在其他问题上均无显著性差异。

3.学历差异

我们将教师的学历主要分为专科、学士和硕士三个层次,对不同学历的教师应用信息技术进行教学进行ANOVA检验,结果如表4所示。

表4 学历ANOVA表

根据表4所示,教师的学历在教师应用信息技术进行教学方面有显著性差异,分别是问题一(sig.=0.01<0.05)、问题八(sig.=0.00<0.05)和问题九(sig.=0.00<0.05)。根据均值比较,在教师常通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案这一方面,从高到低的顺序依次是学士(均值为 4.21)、专科(均值为 4.04)、硕士(均值为3.43)。在常使用信息技术在课后对学生进行辅导这一方面,从高到低的顺序依次是专科(均值为3.23)、学士(均值为 3.17)、硕士(均值为 2.00)。在常指导学生利用PPT或其他工具软件展示学习成果和作品方面,从高到低的顺序依次是学士(均值为3.37)、专科(均值为3.34)、硕士(均值为1.93)。从整个均值比较可以看出,本科和专科教师差异不大,而硕士学历的教师在应用信息技术进行教学方面稍差一些。

4.教龄差异

我们将教师的教龄主要分为5年以下、6-10年、11-20年、21年及以上四个阶段,对各个教龄段教师应用信息技术教学进行ANOVA检验,结果如表5所示。

表5 教龄ANOVA表

根据表5所示,教师的教龄影响主要在问题四(sig.=0.01<0.05)存在显著性差异,即教师在实施课程教学过程中常在教学中利用信息技术创设情境。根据均值显示,其使用频率由高到低依次为6-10年教龄的教师(均值为 4.20)、小于等于 5 年教龄的教师(均值为 3.93)、11-20年教龄的教师(均值为3.84)、大于20年教龄的教师(均值为3.63)。经进一步分析,创设情境是建构主义学习理论指导下的教学的重要构成要素,也是以学为主的教学结构的重要组成部分,教龄较短的新教师绝大部分都在学校或在培训中接受过这方面的教育,因此与老教师相比在教学中应用信息技术创设情境更多。其他方面均无显著性差异。

5.学科差异

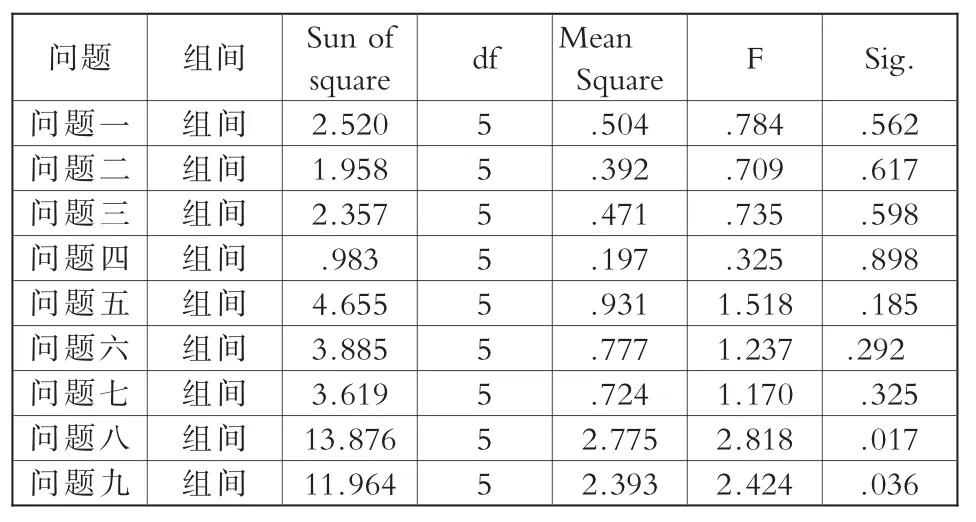

我们按照中学学科的重要性及学科性质,将学科分为数理化、语外政、史地生、音体美、信息技术和其他六个方面。对各科教师应用信息技术教学进行ANOVA检验,结果如表6所示。

表6 学科ANOVA表

根据表6显示,各学科教师在应用信息技术进行教学时并无显著差异。我们进一步对各科教师使用信息技术进行教学的均值进行分析。发现以下几点:

(1) 教师使用信息技术进行教学的各种行为活动中,均值最大的绝大部分都出现在信息技术课程中(除问题三和问题八),这是因为就信息技术课程本身而言,信息技术既作为教学手段又作为教学内容而存在,故应用较多。问题三和问题八分别是教师常使用信息资源库中的资源和常使用信息技术对学生进行课后辅导,由于信息技术本身发展较迅速,而资源库中的教学资源不能及时更新,往往具有一定的滞后性,所以,教师在这方面的应用较少;同时,信息技术在中学课程体系中还没有像其他课程纳入中考或高考的范畴,往往很少有留作业的情况,因此,对于学生的辅导也较少。

(2)对于数理化这些理科性质的课程,教师在课前准备工作中,应用信息技术比较多,而且从网络和资源库中搜集资料相差并不明显,这主要是因为理科课程知识点比较固定而决定的。在具体教学实施的过程中,主要以展示教学内容为主,然后依次为创设情境、补充或深入说明教学内容、引导学生进行拓展学习。

(3)对于语文、外语、政治这些文科性质的课程,教师在课前准备工作中,应用Internet搜集资料的情况比使用资源库中的资源更多一些。在课程实施过程中,教师应用信息技术主要是利用网络资源做教学补充和说明教材内容,然后依次是展示教学内容、创设情境、指导学生进行拓展学习。

(4)对于史地生这些课程,教师在课前准备工作中,应用Internet搜集资料的情况比使用资源库中的资源更多一些。在课程实施过程中,信息技术主要用于展示教学内容,然后依次为补充或深入说明教材内容、创设情境、引导学生拓展学习。

(5)对于音、体、美这些课程,教师在课前准备工作中,应用Internet搜集资料的情况比使用资源库中的资源更多一些。在课程实施过程中,信息技术主要用于创设情境和补充或深入说明教材内容,然后为引导学生进行拓展学习,最后为展示教学内容。

6.年级差异

我们把中学教师分为初中和高中两个年级组,对两个年级组教师应用信息技术教学进行ANOVA检验,结果如表7所示。

表7 年级ANOVA表

根据表7所示,初中和高中教师在应用信息技术进行教学时,并无显著性差异。根据均值分析,在准备教学资料方面,初中教师比高中教师利用Internet搜集资料和制作多媒体课件的情况要多,而使用资源库中资源的情况,初中教师却不及高中教师。在课程实施过程中,利用信息技术展示教学内容这一项初中教师和高中教师在应用信息技术方面基本持平;利用信息技术创设情境、指导学生利用信息技术进行拓展学习高中教师较初中教师进行更多一些;而在利用网络资源补充或说明教材内容这一项,初中教师应用相对多一些,但不明显。在课后初中教师使用信息技术对学生进行辅导的情况要多于高中教师,而指导学生展示其学习成果和作品的情况相对高中教师要少。通过以上分析,我们可以得知,由于高中生较初中生有更好的自主性和独立性,因此,高中教师在使用信息技术发挥学生学习的主动性和能动性方面比初中教师更多一些。

7.学校性质差异

我们根据呼伦贝尔地区实际情况,将呼伦贝尔地区中学分为市重点中学、区/县重点中学和一般校三种类型的学校,对三种不同类型学校的教师应用信息技术教学进行ANOVA检验,结果如表8所示。

表8 学校性质ANOVA表

根据表8所示,不同类型的学校在使用信息技术进行教学时,在问题一(sig.=0.00<0.05)、问题六(sig.=0.02<0.05)、问题七(sig.=0.00<0.05)、问题八(sig.=0.00<0.05)和问题九(sig.=0.00<0.05)存在显著差异,在问题二(sig.=0.05=0.05)处于临界值。即教师在常通过Internet搜集能运用在教学中的教学资料和教案、为培养学生能力常引导学生通过信息技术进行拓展学习内容、常利用网上资源来做教学补充或说明教材内容、常使用信息技术在课后对学生进行辅导的和常指导学生利用PPT或其他工具软件展示学习成果和作品方面均存在显著差异。根据均值判断,在这几个方面由高到低排序依次为:区/县重点学校、一般校和市重点学校。经过进一步分析得知,由于影响信息技术应用于教学的因素不单单是硬件及软件的建设问题,最重要的还要衡量信息技术对于学生学业成绩的影响,而重点中学的学生往往学业成绩较好,利用新型教学媒体和改变教学方式势必会对学生的成绩产生冲击,故使得在教学中应用信息技术反而受制。而一般学校的硬件和软件设施相对较差,教师和学生的信息素养也不能完全满足现代教学的需求,因此,应用信息技术进行教学的情况也不是特别理想。

四、结论与启示

本文主要是对教学中不同因素:性别、年龄、学历、教龄、任教学科、任教年级和学校类型,对教师应用信息技术进行教学是否存在显著性差异进行分析,从上述数据分析中我们可以进一步推断:学校类型的差异是影响教师应用信息技术进行教学的最主要因素,其次,学历的差异,性别、年龄、教龄只对教师应用信息技术进行教学的个别方面有影响,而任教的学科和任教年级并无显著性差异。

因此,学校的基础设施状况、领导及环境的支持仍是影响教师应用信息技术进行教学的最主要因素,其次是教师本身的学历、年龄、教龄等专业基础知识和对信息技术在教学中应用的态度与能力,而任教的学科和年级则没有显著的影响。

[1]王晓莉.内蒙古地区信息技术应用于中学教学的现状分析——以呼伦贝尔市为例[J].中国远程教育,2011,(10):91-94.