广州市高校科研创新团队效能分析与研究

邓 毅, 吴世勇

(华南师范大学 社科处,广东 广州 510631)

胡锦涛总书记在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话中指出,要全面提高高等教育质量,提升高等学校创新能力。随后,教育部联合财政部制定实施“2011计划”(高等学校创新能力提升计划),大力推动协同创新。现代社会,是一个信息资源高度复杂、高度综合的社会,尤其在科研领域,学科的交叉、方法的综合、资源的整合,成为突破科研瓶颈、提升科研质量的一个重要手段。其中,高校科研创新团队在提升高校教育质量、服务社会经济发展、引领科学研究风向上扮演着越来越重要的作用。

一、广州市高校科研创新团队建设的现状与问题

(一)广州市高校科研创新团队建设的现状

广州市行政区域内的高校科研创新团队可分为五个层次。

第一层次:国家级科研创新团队。主要指国家自然科学基金委员会按照《创新研究群体科学基金试行办法》(1999年试行,2001年2月27日委务会议通过)建设的科技创新团队,包括:新型显示材料与技术研究(许宁生,2000年);ACAID形成机理、诱导及其对免疫性眼病的预防作用(杨培增,2003年);功能金属配合物的超分子化学与晶体工程(陈小明,2008年);功能金属配合物的超分子化学与晶体工程(陈小明,2011年)等4个,4个依托单位均为中山大学(中山大学的“功能金属配合物的超分子化学与晶体工程”创新研究群体于2011年获得国家基金委的再次支持,故按4项计算。数据来源:国家自然科学基金委网站:http:∥www.nsfc.gov.cn)。

第二层次:部委级科研创新团队。主要指教育部按照《“长江学者和创新团队发展计划”创新团队支持办法》(教人[2004] 4号)建设的科技创新团队,包括多场耦合下金属材料制备新技术与多尺度结构及性能研究(朱敏,2006-2008年,华南理工大学)、非编码RNA与细胞分化及肿瘤发生(屈良鹄,2005-2007年,中山大学)、生物光子学的基础与应用研究(邢达,2009-2011年,华南师范大学)等共21个(数据来源:教育部科学技术司网站:http:∥www.dost.moe.edu.cn)。

第三层次:省级科研创新团队。主要指广东省按照《广东省创新科研团队、领军人才引进和管理办法》(粤组通[2010]30号)引进的依托单位为广州市高校的科研创新团队,包括人类病毒学研究团队(张辉,第一批,中山大学)、信息感知光电技术创新团队(Sune Svanberg,第二批,华南师范大学)、智能能源网及其自动化团队(吴青华,第二批,华南理工大学)等共13个(2010年全省共引进11个科研创新团队,其中有3个引进单位为我省高校;2011年全省共引进20个科研创新团队,其中有6个引进单位为我省高校;2012年全省共引进25个科研创新团队,其中有5个引进单位为我省高校。数据来源:广东省引进科研创新团队专项信息网: http:∥cxtd.gdstc.gov.cn)。

第四层次:市厅级科研创新团队。主要指广东省教育厅按照《广东省高校学科建设专项资金管理办法》(粤财教[2004]145号)建设的广东省高校科研创新团队,包括动脉粥样硬化发病机理和促进血管内皮细胞修复治疗研究(王深明,中山大学)、建筑技术科学(吴硕贤,华南理工大学)、光控光物理与器件的研究(兰胜,华南师范大学)等共8个(数据来源:广东省普通高校科研学位数据年报(2011)),以及广州市按照《广州市教育系统创新学术团队建设管理办法(试行)》(穗教科[2007]35号)建设的广州市属高校科研创新团队,包括天体中的高能物理过程(樊军辉,广州大学)、卫生毒理研究与应用创新团队(雷毅雄,广州医学院)、珠宝首饰工艺及鉴定专业创新学术团队(王昶,广州番禺职业技术学院)等共19个(数据来源:广州市教育局科研处相关资料)。

第五层次:校级科研创新团队。主要指高校内部或与其他单位合作组建的小型科研创新团队。这些科研创新团队独具特色,以学科为依托,形式灵活,有的甚至是“三无”团队。例如华南师范大学以莫雷教授为带头人的心理学团队、以汤庸教授为带头人的云计算团队;中山大学以鞠实儿教授为带头人的逻辑学研究团队;暨南大学以范俊军教授为带头人的汉语方言研究团队,等等。

(二)广州市高校科研创新团队建设的问题

虽然广州市高校科研创新团队建设已初具成效,但是,从广州市发展的总体布局来看,仍然存在一些软肋影响到科研创新团队的整体发展,进而制约创新型城市建设的步伐。

一是政策和制度有待完善。虽然广东省制定了《广东省创新科研团队、领军人才引进和管理办法》,但这个文件只是一个引进标准的文件,并不是本土科研创新团队的建设指导性文件。尽管广州市教育局制定了《广州市教育系统创新学术团队建设管理办法(试行)》,但只针对市属教育系统。就政府层面来讲,基本上没有专门用来建设和管理科研创新团队的政策法规。由于缺乏政策依据和指导,致使广州市高校科研创新团队建设的盲目性和随意性较大,影响团队的可持续发展。

二是布局和发展有待均衡。广州市高校科研创新团队存在理强文弱的情况,除广州市属高校创新学术团队有4个文科类团队外,其他层次的科研创新团队出现文科类团队空白的尴尬境况,文科科研力量仍没有得到组织最优化和效益最大化;从学科分布情况来看,主要分布于电子信息、材料工程、医药、生物技术、农林等学科,其他学科很少涉及;从依托单位来看,主要集中在三所部委属高校,其他高校鲜有入选;从团队研究类型来讲,基本上是高新技术的应用研究型,基础理论研究型的少。由于团队分布不均衡,致使广州市高校科研创新团队建设偏重技术攻关,轻视人文涵养,团队的凝聚力和创新力受到了一定的制约。

三是规模和质量有待提升。广州市高校科研创新团队在层级和数量上具有了一定的优势,但质量还需提升,精品团队比例偏低,尤其是在国内外科研界具有较大影响力的科研创新团队较少。这其中,隶属于广州市政府的科研创新团队目前还属空白。不管是理科,还是文科,相当一部分科研力量还处于单打独斗的阶段,“宁当鸡头,不为凤尾”的观点仍然普遍。这些“科研散户”的存在,为广州市科研创新团队建设的上规模、上档次带来了一定的阻力。

四是管理和评价有待改进。一些部门和单位对赋予科研创新团队的自主性不够,管理有明显的行政化倾向,严重束缚了科研创新团队自主发展、自由探索、自我提升的空间和能动性,团队在参与决策管理方面的话语权过于虚弱,导致行政领导者和学术带头人关系错位。在评价上,过多使用硬性量化指标,对评价结果的运用过于单一,多限于职务职称晋升、经费拨给,缺乏人性化的激励措施。

二、广州市高校科研创新团队的效能

建立科学、良好的高校科研创新团队效能评价体系,对高校科研创新团队进行全面系统的评价,对提高高校科研创新团队的效益、质量及其整体水平有着重要的作用。目前,相关研究主要采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process简称AHP),以结合模糊算法等进行绩效评价。尽管在指标权重上各有侧重,但是比较明显的是由科研论文、著作、发明、专利、成果获奖、成果收录、课题数量与课题经费等组成的科研团队产出绩效的权重最大,有的在所提出的指标体系中权重甚至占到了0.72[注]张喜爱:《高校科研团队绩效评价指标体系的构建研究——基于AHP法》,载《科技管理研究》2009年第2期。。本文结合广州高校科研创新团队的现状和特点,对评价指标进行适当修正,然后应用可拓理论对广州市高校科研创新团队效能进行综合评价。

(一) 评价内容[注]该部分数据主要来源于“广东省普通高校科研学位数据年报(2011)”和“广东省普通高等学校科研统计数据手册(2006-2010)”。

1.人才队伍方面。主要从高层次人才培养、团队成员结构、成员关系等方面考察。广州市高校现有二院院士23人,“973”计划项目首席科学家24人,“千人计划”入选者45名,百千万人才工程一、二层次人选43人,新世纪百千万人才工程国家级人选22人,长江学者特聘教授45人,长江学者讨论教授22人,珠江学者特聘教授82人,国家杰出青年基金获得者92人,国家级教学名师29人,教育部“跨世纪优秀人才培养计划”33人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”347人,广东省领军人才18人,广东省首届优秀社会科学家13人,广州市优秀哲学社会科学家2人,广州市中青年优秀哲学社会科学工作者23人,等等。这些专家学者,大都是团队的带头人或中坚力量,形成了老中青结合的人才队伍。

2.平台建设方面。主要从重点研究基地、实验室、学位点等方面考察。广州市高校以各级科研创新团队为依托,建成了国家重点实验室9个、国家专业实验室2个、国家工程研究中心4个、国家工程技术研究中心5个、国家大学科技园2个和其他国家级科研平台4个;教育部重点实验室29个、教育部工程研究中心18个和教育部人文社科重点研究基地9个;广东省重点实验室83个,广东省大学科技园6个,广东省普通高校重点实验室78个,广东省高校工程技术研究(开发)中心35个,广东高校产学研结合示范基地47个,广东省普通高校人文社科重点研究基地44个;广州市人文社会科学重点研究基地18个,等等。这些科研平台,实质上是科研创新团队存在的主要形式。

3.科研项目和经费。主要从获得的各级各类科研课题、项目经费方面考察。“十一五”以来,广州市高校共获得各类科研课题将近7万多项,其中理、工、农医类约4万多项,人文社科类约3万项,累计获得项目经费将近130个亿,其中理、工、农、医类110多个亿,人文社科10多个亿,分别占广东省当年新立项项目总数和经费总数的90%和95%。这些科研项目的获得者和科研团队,从广义上讲,都是一些正式和非正式科研创新团队的成员或组织,也正是这些科研创新团队和成员的较高科研竞争力,使得广东省“十一五”以来,全国高校科研项目当年拨入经费排名中,理、工、农、医始终保持在前十名,人文社科保持在前五名。其中,国家自然科学基金和社科基金项目总数和经费总数也保持这一水平。

4.科研成果。主要从发表的论文、著作、成果获奖、发明专利等方面考察。“十一五”以来,广州市高校共出版著作3 000多部,其中,理、工、农、医700多部,人文社科2 200多部;共发表论文近27万篇,其中,理、工、农、医约18万篇,人文社科约9万篇,其中,三大索引共收录3万多篇;共获得省部级以上科研成果奖1 200多项,其中理、工、农、医800多项,人文社科约400项 ;专利申请1万多件,专利授权6 000多件,其中,发明专利3 600多件,专利拥有2万多件,其中发明专利1万多件,在全国高校发明专利申请和授权数排名中,广东省均可排在前五和前十。这些科研成果,虽然不尽然全是科研创新团队及其成员所有,但从科研创新团队的辐射性来讲,大部分是与科研创新团队有关联的。

5.团队建设。主要从团队制度、团队文化、团队协作等方面考察。通过对广州市高校科研创新团队的调查发现,团队建设在硬指标上比较缺乏,如团队的规章制度,这点在国家级和部委级的自由学术团队上最为突出。以研究所、中心、基地等为依托的科研创新团队按上级管理部门要求,大多制定了一些操作性强的规章制度。在团队软文化建设方面,如团队文化、团队成员关系等方面,主要是依靠学术关系来维系,以团队核心人物的研究问题的方式、处理事情的态度为导向,具有明显的师承和派别关系,各成员之间既分工,又协作,氛围较好,沟通无障碍。这种基于学源关系的团队软实力,专而精的同时,缺乏一定的深度和综合,团队整体氛围过于单调,缺乏外来文化的刺激,可塑性不强,不容易产生质的飞跃。

6.社会服务。主要从服务平台、横向项目、技术转让等方面考察。截至2010年12月31日,广州市高校为地方社会经济发展服务的平台共有500个,投入建设经费14亿多;与企业合作项目2万多项,批准经费52个多亿,其中纵向600多项,获批经费约1.6个亿,横向项目19 400多项,获批经费50多个亿;技术转让签订的合同数共1 000多项,累计实际收入约3.2个亿。另外,与企业合作完成的项目获各级各类科技政府奖共400多项。可以说,这些为地方经济发展服务的平台、项目等,都不是个体行为所能胜任的,都是团队,甚至是整个学校资源支持下的行为,它的服务成果离不开科研创新团队的功劳。

(二) 综合评价

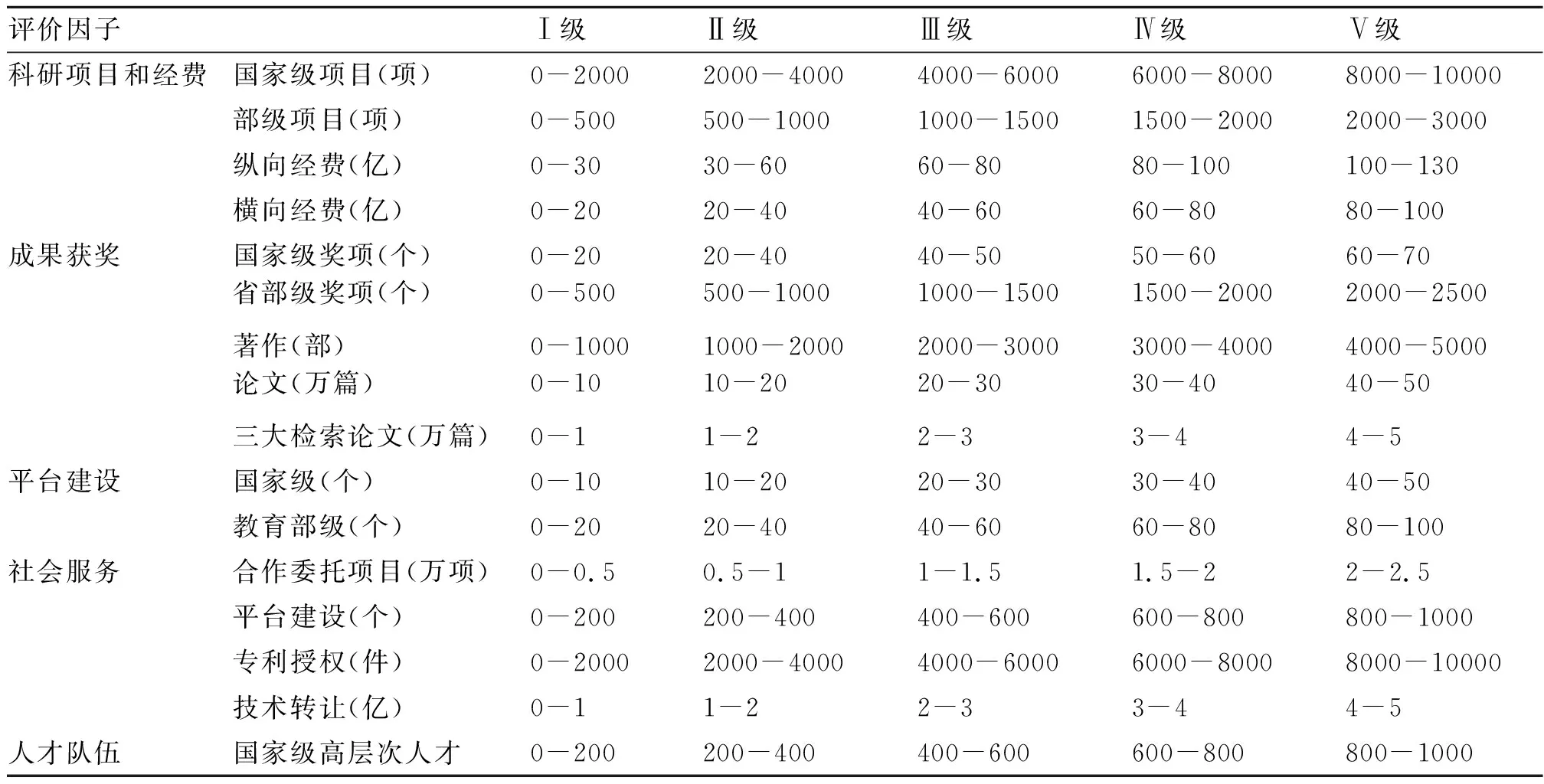

1.确定等级标准。根据评价内容,分别从上述六个方面选择16个可以量化的评价因子,具体标准如表1所示。

表1 广州市高校科研创新团队效能水平等级标准

如表1所示,高校科研创新团队效能水平等级标准划分为 5 级: Ⅰ差、Ⅱ一般、Ⅲ良好、Ⅳ较优、Ⅴ优;根据可拓综合评价原理,将上述 16 个评价因子分别用 C1,C2,…,C16表示。把上表数值代入高校科研团队绩效水平可拓综合评价的物元模型,并用N0j(j= 1,2,3,4,5) 表示5 个绩效水平等级,则五个水平等级表示成 5 个物元:R0j(j= 1,2,3,4,5) ,其节域物元表示为R1。

2.确定待评物元。将广州市高校科研创新团队的相关数据代入待评物元,表示如下:

R0 = [P0,C1, 5714]

C2, 1162

C3, 83

C4, 52

C5, 59

C6, 1200

C7, 3120

C8, 27

C9, 3

C10, 35

C11, 36

C12, 2

C13, 500

C14, 6000

C15, 3.2

C16, 427

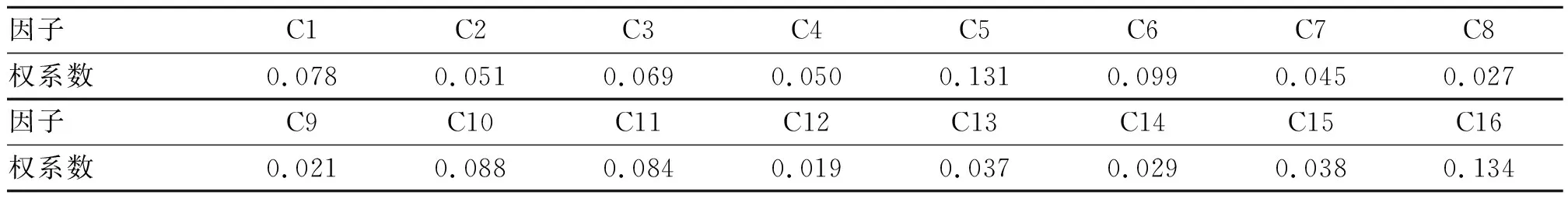

3.确定权重系数。运用层次分析法来计算16个评价因子的权重系数。首先邀请有关专家,对这16个评价因子进行判断,得出他们之间相对重要程度的判断矩阵,然后在EXCEL软件中,计算出该矩阵的最大特征向量,再将该特征向量规范化即可得到16个评价因子的权重系数,如表2所示[注]先锋:《用电子表格(EXCEL)实现层次分析法(AHP)的简捷计算》,中国科技论文在线。。

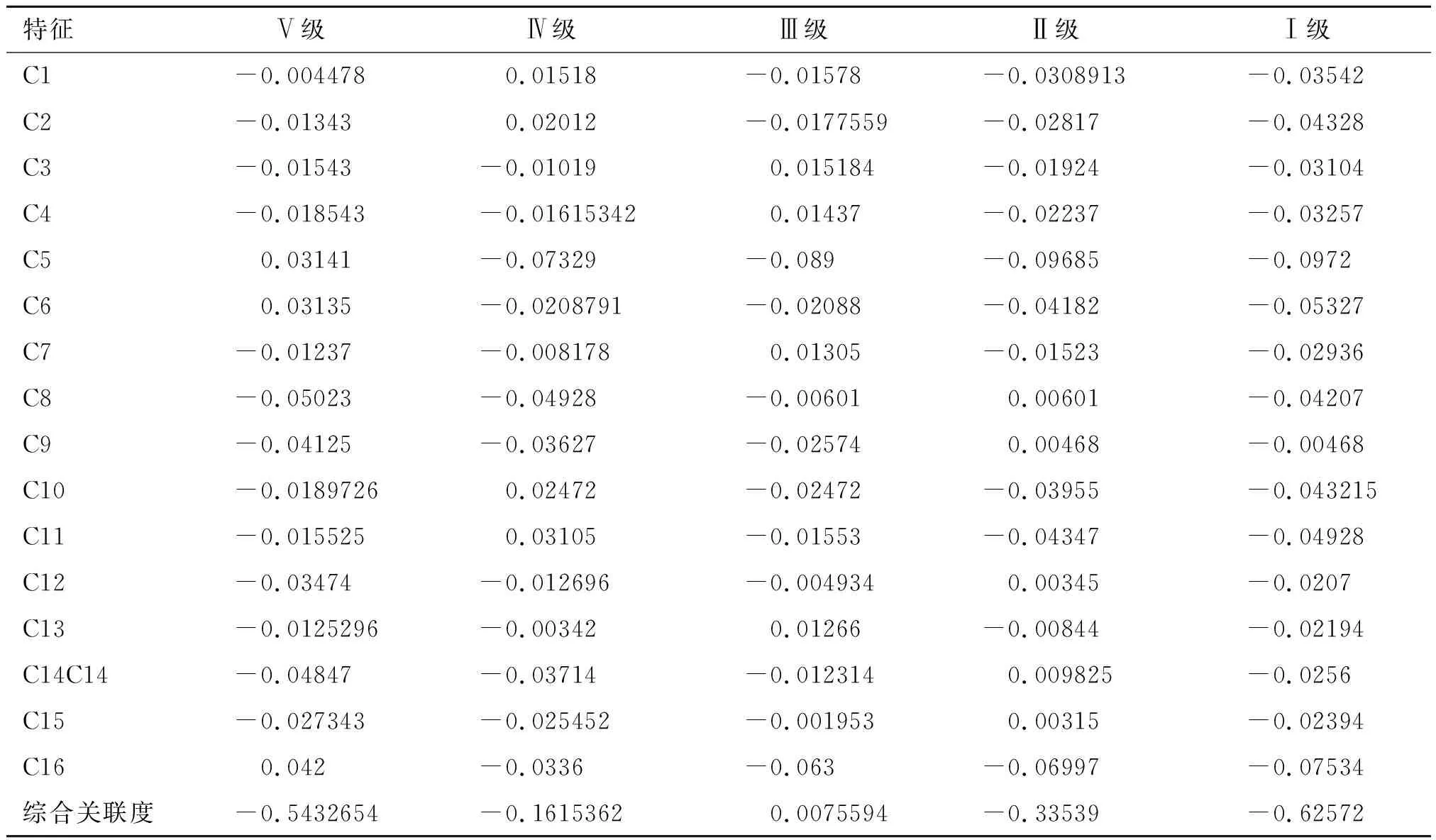

4.计算待评物元的关联度并评定等级。计算出权重系数后,根据可拓数学的关联函数,则待评物元R0关于科研创新团队效能水平Nj的综合关联度为[注]曹献飞:《基于可拓理论的高校科研团队绩效评价研究》,载《科技管理研究》2012年第12期。:

上式表示待评物元 R0关于评价因子的具体值xi(i=1,2,…,n) 属于科研团队绩效水平Nj(j=1,2,…,m) 的程度; 式中wi(i=1,2,…,n)为由层次分析法确定的各指标权重系数。计算结果如表3所示:

表2 权重系数

表3 综合关联度计算结果

根据计算结果得知,广州市高校科研创新团队综合效能水平处于良且偏优水平,从各个单项指标来看,C5,C6,C16处于优,C1,C2,C10,C11处于较优,C3,C4,C7,C13处于中,C8,C9,C12,C14,C15处于一般。

5.评价分析。第一,在国家级高层次人才、国家级奖项和教育部奖励方面为优。广州市高校科研创新团队在人才培养和引进方面取得了显著成效,涌现出了一批在各自专业领域有影响的带头人,年龄结构、梯队结构合理,学术背景厚实,学术造诣较高,具有较高公认度。同时,产生一系列高质量的研究成果,社会认可度较高,影响较大,在历届政府评奖中,获奖总数均能排在前七。

第二,国家级和教育部级纵向课题、国家级和教育部级科研平台建设处较优水平。广州市高校科研创新团队在此四项上处于全国平均水平,排在全国前十名,和北京、上海、江苏等省份还有一定的差距,说明我们科研创新团队在强大科研队伍,凝练科研方面,突破科研难点上,还有一段路要走。在平台建设方面,现有科研力量和企事业单位等社会科研资源结合得还不够紧密,与我省所处的经济社会发展地位还不适应,需进一步加强科研平台的开发和建设。

第三,纵向经费、横向经费、著作和平台建设处于中。广州市科研创新团队在科研项目上,数量达到了一定的规划,但质量有待提升,重大类支持额度高的科研项目竞争力有待提升,需加强“产学研”社会服务方面工作,拓宽资源渠道,形成较好的校际合作机制。

第四,论文、三大检索论文、合作委托项目、专利授权和转让处于一般水平。广州市科研创新团队的成果产出具有一定规模,但成果的转化能力需进一步提高。在发明专利上,根据广东省知识产权局的相关统计,我省拥有的发明专利数量很巨大,全国第一,但真正能对生产力有质的飞跃促进作用的较少,这也是为什么这一块处于一般水平的原因。我们的精品还处于数量少、规模小的发展阶段,急需提高成果的质量和生产力转化能力,我们的创新还需要在引进创新的基础上,加强集成创新,多出原始创新,才能更快更好地促进地方经济社会发展。

四、 广州市高校科研创新团队效能提升策略

广州市高校科研创新团队的效能评估结果表明,广州市高校科研团队的效能水平在全国还处于中等水平,综合竞争力还不强。从国内、国外高校科研创新团队的发展经验来看,对于一个地区而言,尤其是对于科研创新团队效能水平一般的广州市高校而言,政府主管部门要从宏观上进行政策引导,创造制度环境;科研主管部门要发现和培育有发展潜力的科研创新团队,因势利导,给予相应的扶持和帮助;各高校要系统分析本校科研资源优势,整合学科力量,创造知识共享的氛围,尊重人才,提升团队领导人的人格魅力、学术魅力,在现有科研集群力量的基础上,组建高效能的科研创新团队。

(一)政府主管部门层面

1.加快体制机制改革,构建适应社会需求、高校发展的科研创新体系。创新体系的建立是高校科研创新团队建设的基础,也是加强广东省科研资本的前提。广东省、广州市要尽快制定“广东省2011计划”和“广州市2011计划”,在制定政策时,要从高校改革的内在动力出发,重点突破制约高校创新能力提升的内部机制障碍,打破高校与其他创新主体间的体制壁垒,将省内高校与市内高校、 “985”高校和“211” 高校及其他高校、普通高校和科研院所以及职业院校串联起来,形成纵横发展的创新网络体系;把人才作为协同创新的核心要素,通过大力推进组织管理、人事制度、人才培养、考评体系、科研组织、资源配置、国际合作以及创新文化等方面的改革,促进校校、校所、校企、校地以及与国际优势核心创新要素的深度融合,建立开放、集成、高效的协同创新模式,充分释放各类创新要素的活力,在构建新机制的基础上形成广东省和广州市新的优势。

2.创新管理体制,提高广州市高校科研创新团队的效能水平。政府部门要转变观念,改变以往“保姆式”的全过程管理模式,改进管理方法,以政策引导和经费支持为主。通过政策扶持,为科研创新团队提供更多有利于其发展的优质环境和资源;通过经费支持,为科研创新团队提供强劲的发展动力。要进一步增强科研创新团队的自主权,例如成员的增减,研究方向和领域的调整,研究进度的把握等等,为科研创新团队发展开辟更大的成长空间。可以进一步研究科研创新团队代管模式的可行性,将日常的管理工作交由依托单位代为管理,政府决策部门只负责宏观管理,并进一步简化科研创新团队的申报、审批、考评等程序,打造绿色管理模式,提高广州市高校科研创新团队的投入产出比,提升效能水平。

3.完善分配激励制度,进一步挖掘广州市高校科研创新团队创新能力。广州市高校科研创新团队在团队资源分配上要按能分配,同进兼顾公平。为了进一步提高团队成员的积极性,提升团队创新能力,要制定出科学合理的评价制度,避免单一性评价。比如,在团队承担项目时,可以同时认定二个或多个负责人,在考评科研业绩或职务晋升时,同等对待;鼓励团队内部多要素参与分配,如除考评科研项目和成果的级别、经费额度外,也考查其社会服务能力和资源拓展能力;激励科研创新团队开拓外部资源,鼓励成员走出团队,参与、主持创办高新企业,等等。通过这种灵活、科学、人性的评价,完善科研创新团队的内部组织,使团队成员获得更多的新思维,有更大的发挥才能的舞台,从面形成更大的凝聚力和创新力。

(二)团队自身建设层面

1.团队规划和目标。要以《国家中长期教育发展规划纲要》和《珠三角地区发展规划纲要》为统领,以教育部和省有关文件为指导,贯彻落实2011计划,做好顶层设计。创新是时代的声音,是国家强盛、社会繁荣、科研攻关的原动力。广州市高校科研创新团队应该要着眼于建设一批具有科研创新灵魂,勇攀科研高峰精神,实践科研服务理念的科研创新队伍;着眼于国家和社会未来发展需要,进行重大理论和实践创新的现实平台搭建和发展谋划,确定立足现实需要、服务未来发展的发展目标。规划要高瞻远瞩,目标要明确具体,广州市高校科研创新团队建设就是要发展成为一批立足广东,辐射全国,放眼世界,文理交融,特色鲜明的科研创新队伍,力争在国家和省“十二五”发展中有所作为,在文化交流与创新方面有所突破。

2.团队领导和结构。高校科研创新团队建设成功与否,大部分取决于团队的科研能力;团队科研能力的高低,又取决于团队领导人和成员的科研实力。广州市高校科研创新团队带头人的培养,要高标准,严要求。从学术品质、创新思维、组织协调等方面考察,培养在本领域有一定国际影响,具有创新性构想和战略性思维,能带领本团队站在本学科的国际前沿的学科带头人,开展原创性、重大理论与实践问题攻关。同时,配备一批视野开阔、理论扎实的科研骨干,作为后备力量。团队成员之间分工协作,具有良好的互补性,创建等级式和网络式相结合的组织结构[注]卜琳华:《高校科研创新团队能力跃进机制研究》,载《科技进步与对策》2010年第13期。。广州市高校要紧紧抓住广东省大力引进科研创新团队的契机,充分考虑本校需要,取长补短,将引进的科研创新团队与现有的资源进行整合、提升,培育本土科研领军人才和骨干,形成有序的人才代谢机制,才能培养真正的“理论粤军”。

3.团队文化和特色。团队文化是团队内部的非制度性环境。如果说,团队实力决定团队高度,那么团队文化就决定了团队的深度,高度决定团队有多强,深度决定团队走多远。科研创新团队虽然会因为各自的研究范围、人员构成、地域分布等,具有不同的文化,但有些要素是具有同一性的,比如说,心理契约、知识共享、协作等。广州市高校科研创新团队要注重营造健康、同一、向上的文化氛围,成员之间要有共同的目标,相近的精神诉求,互补的学术性格,尤其是要体现广东人“勇为天下先”的创新精神。另外,广州市高校科研创新团队要具有鲜明的团队特征,这是建立在浓郁的团队文化基础之上的团队气质、团队性格,不管是从研究领域上,还是从研究方法上,还是从团队成员的行为风格上,都要具有独特的外部特征,团队特色鲜明,突出但又不限于区域特色、文化特色。例如广州市十三行研究团队,研究领域已经极具地域文化特色,但还要从成员自身特色再进行提升,如多吸纳具有广州背景的研究成员或民间民俗研究专家,从成员的自身经验抓起,进而使整个团队的文化和特色与研究领域无缝接轨,促进理论突破的深度和广度。

4.团队资源和服务。团队创造价值的体现,就在于社会服务上面。科研创新团队的存在,就是为了更好地实现资源效益的最大化,更好地促进文明的发展和社会的进步。广州市处于改革开放的前沿,各种优势资源汇集在这里,广州市高校如何在庞杂的资源中,有力组织现有力量,把握时机,实现内部资源和外部资源的循环互补,在加强社会服务的同时,提升自我发展能力,是摆在广州市高校面前的一个难题。广东省加快产业转型升级,建设幸福广东的过程中,各种资源势必面临着一次重组,广州市高校应有所作为。广州市高校应先进行自我转型,加快资源评估、重组、升级,充分利用好自身的学科、基地、团队、实验室等优势,保持现有资源的能动性,充分挖掘潜力,打破传统团队的束缚,实现校际联合,协同创新,真正实现资源效益的最大化。例如,可以借鉴广州市高校公共选修课、图书馆资源共享等成功经验,组建校际联合的广东省科研创新服务中心,提升广州市高校服务广东省经济社会发展的能力和水平,为全国作表率。

5.团队机制和保障。 健全的运行保障机制是科研创新团队健康发展的保证。科研创新团队的运行保障机制主要包括支持保障机制、组织保障机制、创新和成果转化保障机制、成长保障机制、考核保障机制等[注]周瑞超:《广西高校哲学社会科学创新团队建设研究》,载《广西民族大学学报(哲学社会科学版) 》2006年第5期。,特别是在哲学社会科学创新团队上的支持。从广州市高校科研创新团队的效能水平上看,中等偏优水平的现状主要原因是缺乏核心动力或后续力,哲学社会科学创新团队的缺乏是广州市高校科研创新团队的短板。广州市高校要建立起文理交融的科研创新团队运行机制,大力鼓励哲学社会科学科研创新团队建设,大力推进科研创新团队的文化建设,建立优胜劣汰的科研创新团队考核机制,鼓励创新,促进成果转化,反馈社会,促进地方经济发展。

总之,广州市高校科研创新团队要以科学的规划和目标来引导团队,以共同的发展愿景来凝聚团队,以创新的理念去激励团队,持之以恒、勇于探索,文理专攻的同时交叉融合,在各自研究领域打下坚实的基础,形成异质性特色,展现强劲的活力与竞争力,生产出优秀的研究成果,及时地应用于社会发展和国民经济建设当中去,为广东省建设“幸福广东”和广州市建设“首善之区”发挥应有的作用,并力争在国家创新体系建设中有所作为。