新生代农民工就业稳定性的工资效应研究——以东莞市为例

谌新民,袁建海

(华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州510006)

一、引 言

在人口供给格局变化的背景下,农村转移就业农民工群体已经发生了明显分化,内部同质性被打破,与第一代农民工相比,新生代农民工受教育水平较高,自我发展意识较强,但是由于自身较低的技能水平、板结的产业结构和劳动力市场的制度缺陷,使得大多数仍只能进入以劳动密集型产业为主体的次级劳动力市场,工资水平低,劳动合同执行不规范并呈现短期化,社会保障水平偏低且参保不足。新生代农民工平均更换工作次数为1.44次,是传统农民工的2.9倍(全国总工会新生代农民工课题组,2010),较差的就业稳定性已经成为新生代农民工就业的典型特征。

理论上,稳定的就业关系作为企业提供专用性人力资本投资的先决条件,同时也是新生代农民工企业专用性人力资本积累的重要保障,对企业发展和个体职业技能提升、工资水平无疑有着重要影响。但是,目前新生代农民工的就业稳定性很少受到关注,特别是对工资水平影响的研究更少,本文试图对该问题进行初步的分析和检验。

二、文献回顾与述评

关于就业稳定性的度量,Diebold et al.(1996)曾提出通过工作任期的长短来表示[1]。P.Gottschalk and R.Moffitt(1999)用劳动者在一段时间的工作小时数来衡量工作的稳定性[2]。Lucie Davoine and Christine Ehrel(2006)在研究欧洲就业质量问题中,使用工作任期和离职率作为衡量就业稳定性的指标[3]。翁杰、周必彧、韩翼祥(2008)则用反映劳动力市场事前就业稳定性的劳动合同期限以及反映劳动力市场事后就业稳定性的保留率和工作经历数等三个指标衡量就业稳定性[4]。目前,国外关于就业稳定性这一概念对工资水平影响的文献很少,多数主要体现在工作转换(Parsons,1972;Jovanovic Boyan,1979;Mincer,1986;Light and Mc Garry,1998;Gottschalk and Moffitt,1999)或劳动合同期限(Hagen,2002;Munasinghe and Sigman,2004)等对工资水平的影响,[5-11]但无论是理论分析或是实证检验所得结果都不尽相同。国内关于就业稳定性对新生代农民工工资水平影响的研究至今没有,以往研究主要集中在农民工这一更广泛的群体。罗楚亮(2008)通过使用固定职工和长期合同工来区分就业稳定性,发现稳定就业与非稳定就业群体间的工资差距在不断扩大,同时在低收入群体的工资收入差距中就业稳定性所起的作用更大,而在高收入群体中这种差异则并不重要。[12]黄乾(2009)并没有设置相应的指标或变量来衡量就业稳定性程度,而是通过调查问卷中设置相应的问题直接来区分农民工的就业稳定性,研究发现稳定就业农民工和非稳定就业农民工的平均工资收入存在较大的差异。[13]谢勇(2009)将农民工的就业流动分为城市内流动和城市间流动,研究发现农民工的工资水平与城市间流动次数存在显著的正相关,与城市内更换工作单位次数存在显著的负相关。[14]黄乾(2010)利用城市农民工调查数据,实证分析了行业内和行业间工作转换对农民工收入增长的影响,结果表明行业内工作转换对低收入农民工的收入增长有显著的正向作用,而对高收入农民工的收入增长有显著的负向作用,行业间工作转换对所有收入层次的农民工的收入增长都有显著的负向作用。[15]同时,刘林平(2010)研究发现就业流动次数对农民工工资有显著的正向影响。[16]孙睿君、李子奈(2010)通过对不同理论的研究假设的实证检验表明,整体上看长期劳动合同工的工资要高于短期劳动合同工,无劳动合同工的工资收入仍然低于长期劳动合同工。[17]陈祎、刘阳阳(2010)研究表明签订合同的工人月收入比没有签订劳动合同的高。[18]上述研究或用工作流动频率、或用劳动合同长度等来反映农民工的就业稳定性,他们都指向一点:农民工的就业稳定性与收入有一定的联系。虽然各项研究得出的影响效果有所差异,但有一点是上述研究都认可的:就业稳定性差的农民工收入水平难以得到提高。就业稳定性的这种影响效应缘何产生?是否对所有农民工都有一样的效力?探究这些问题正是本研究的目的。

本文试图从城市内工作转换次数、劳动合同期限两个方面来衡量新生代农民工的就业稳定性(李萍、谌新民,2011)[19],也即工作转换次数多、劳动合同短期化都意味着新生代农民工较差的就业稳定性。同时,从专用性人力资本理论的视角出发,采用2010年东莞市微观调研数据来检验就业稳定性对新生代农民工工资水平的影响。

三、问题分析与研究假设

工资匹配理论和职业搜寻理论隐含着工作转换也是一种人力资本投资过程,工作的转换和搜寻是劳动者寻找合适工作岗位的过程,劳动者工资会随着工作转换而增加。而对于新生代农民工这一特殊群体,虽然转换工作可以增加工作见识,并且可能在工作转换中搜寻到合适职业,但更多的情形是,当工作转换发生时,新生代农民工将面临就业风险(谌新民,2012),[20]通过“干中学”在企业内部积累的丰富经验和职业技能等企业专用性人力资本的积累将发生中断从而造成较为严重的浪费,只能依靠其学历水平等通用性人力资本进入新的工作,这在某种程度上削弱了其就业成功的基础,因为通用性人力资本并不能构成其核心竞争力,也不能构成企业的核心财富。企业专用性人力资本对企业发展以及员工本人在企业内部成长都有着重要作用,通常一个员工在某个企业期限越长,往往工资收入也越高,因为其专用性人力资本在增加,企业也有动力提升工资水平,相反离职越频繁在职期限越短,收入就越难增长。大量调研数据和研究文献已经证实,新生代农民工技能水平已经成为影响其工资水平的重要因素。在某种程度上,新生代农民工似乎陷入了一种由低端产业、低技能水平、低工资水平、较差的就业稳定性构成的“流动怪圈”。而且,已有理论分析更适用于因为“经济理性”的自愿流动,而目前新生代农民工的工作转换有很大比例是非自愿流动,同时,职业发展理性、工作环境等因素已经成为继“经济理性”之后新生代农民工工作转换的重要诱因。因此,本文更倾向于认为劳动者的企业专用性人力资本会随着就业的稳定而增加,转换工作通常意味着企业专用性人力资本的减少,因而对劳动者的工资水平会有着负向影响。

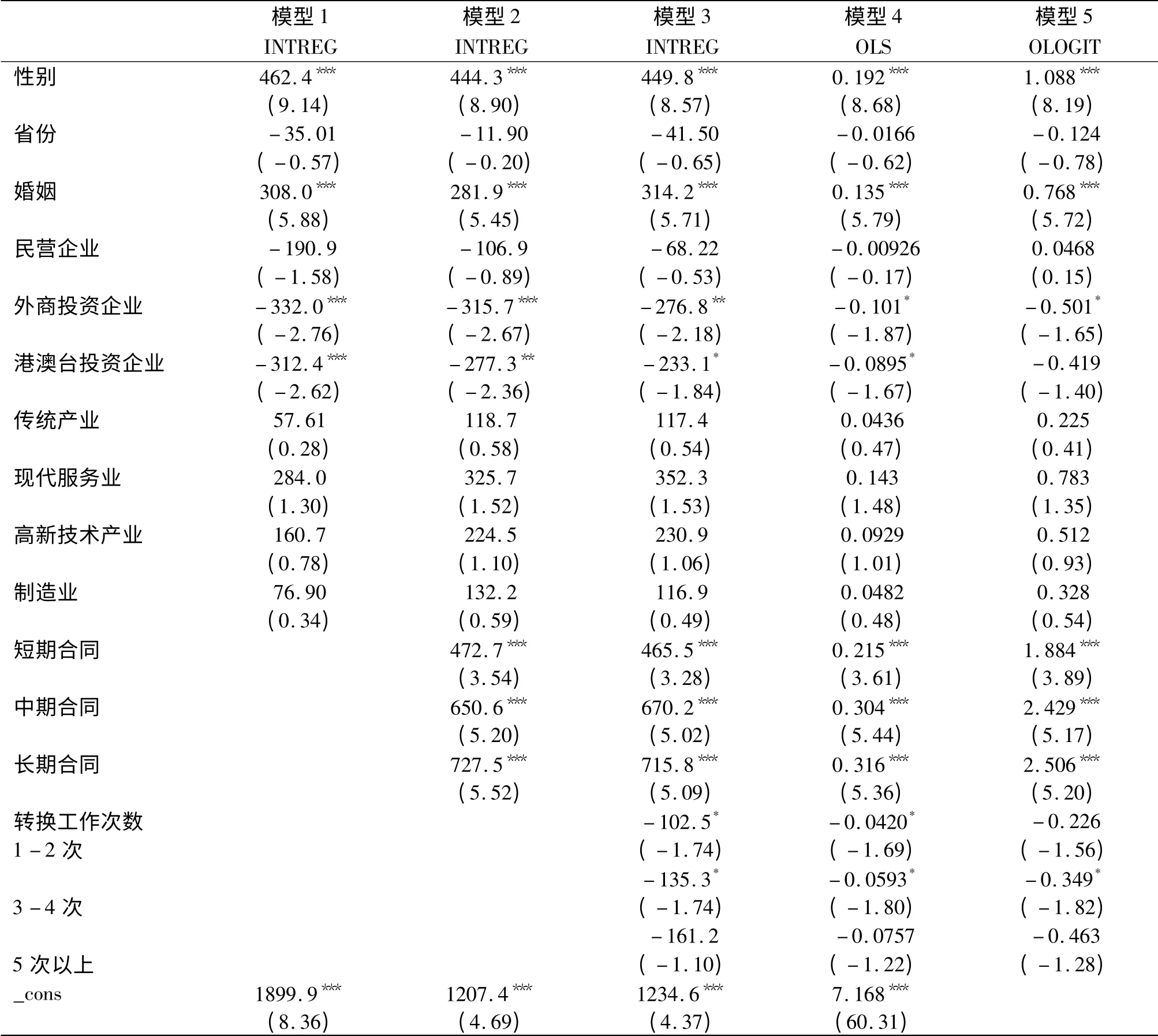

基于以上分析,本文试图构建新生代农民工的工资水平决定模型:

其中,新生代农民工i的工资取决于自身人力资本水平、所就业城市的总体工资水平和其他因素。其人力资本水平可由f(α)和β表示,其中f(α)表示专用性人力资本,α代表新生代农民工在同一城市中平均更换工作的次数。α越大,说明新生代农民工企业专用性人力资本积累越缓慢,流失越严重,导致最终技能水平越低。企业专用性人力资本是新生代农民工从次级劳动力市场流向一级劳动力市场的重要基础,对工资水平的高低有着重要影响;β表示以受教育水平为代表的通用性人力资本,一旦进入劳动力市场通用性人力资本的作用就逐渐减弱,其对工资水平的影响将小于专用性人力资本;同时,同一个城市内就业所面临的是一个稳定的劳动力市场,所有的企业都将受到相同制度和政策的影响,市场行为将使得新生代农民工面临着在短期内保持不变的总体工资水平,即为一常数¯w;y表示影响工资水平的其他因素。所以新生代农民工工资水平的上升主要源于能够逐渐改善的企业专用性人力资本和通用性人力资本。

根据模型,可以知道:

关于不同期限类型劳动合同对工资水平影响的理论,目前主要有补偿性工资差别理论、效率工资理论、试用期理论以及专用性人力资本投资理论等。劳动合同是就业稳定性的重要衡量指标,目前大量的调研数据显示大多数企业由于相关法律的约束都已同新生代农民工签订劳动合同,但是普遍呈现出短期化,一方面可能因为企业为了保持用工弹性,另一方面则与新生代农民工的个体特征有关。其实,劳动合同期限的长短是新生代农民工与企业博弈的结果,企业一般倾向于与技能型人才签订长期劳动合同。相比短期合同,在长期劳动合同的约束下,企业与新生代农民工的雇佣关系比较稳定,新生代农民工有着较好的就业预期会积极参与技能培训,企业能够在一定时间内收回人力资本投资成本并取得收益,所面临的投资风险也将降低,企业愿意提供专用性人力资本投资。因此,使用长期劳动合同有利于促进企业和新生代农民工的专用性人力资本投资和积累。新生代农民工获得专用性人力资本后,技能水平将有所提高,效率得到更进一步改善,那么工资收入也自然会更高,同时也有利于企业发展。

根据以上分析,我们做出相应的研究假设:

(1)在同一城市内工作转换次数较多的新生代农民工,其工资水平相对较低;

(2)签订长期劳动合同的新生代农民工的工资水平比中期、短期劳动合同高。

四、数据来源与统计描述

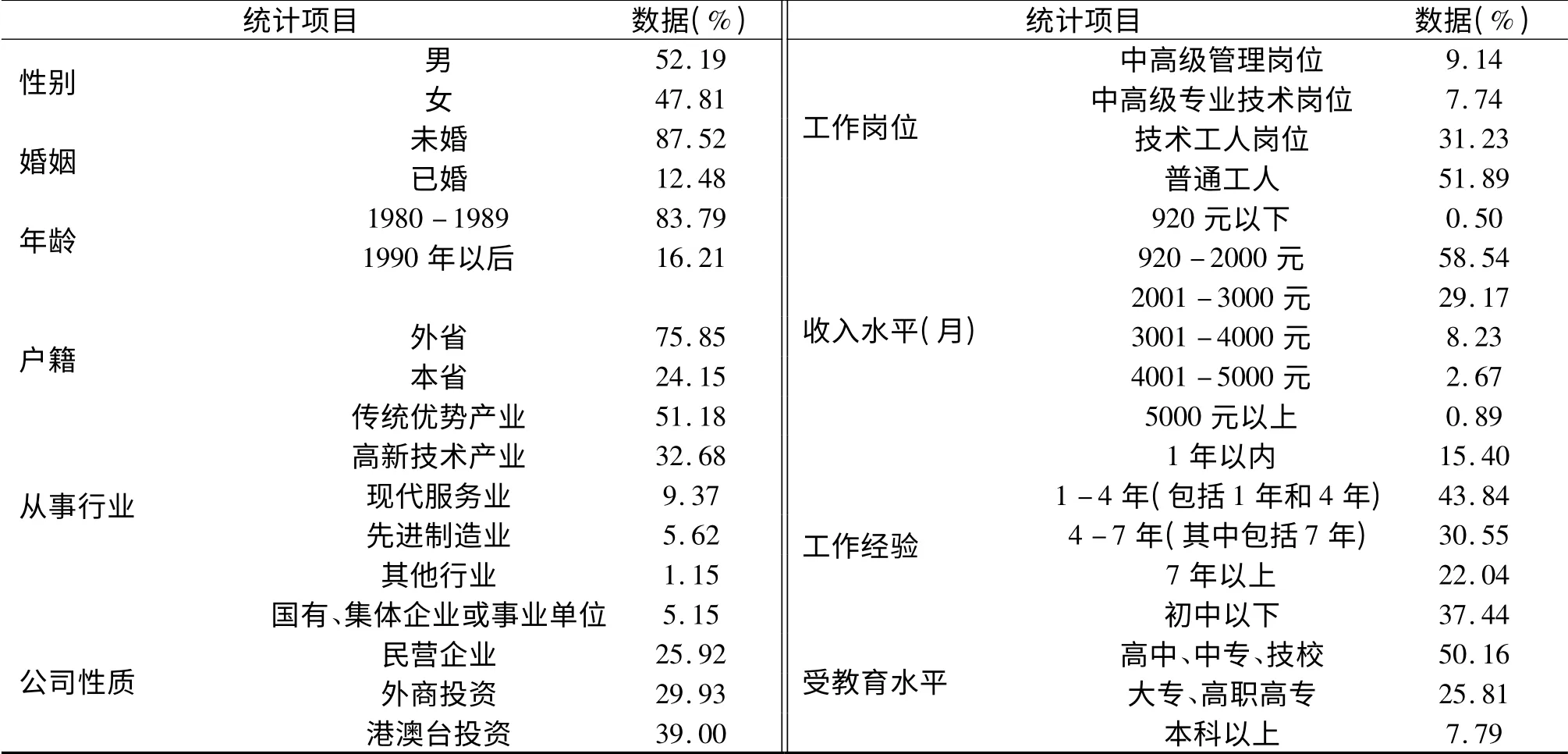

本文数据来源于2010年东莞市人力资源局与华南师范大学人力资源研究所共同负责的课题项目。此次调查基于东莞市产业分布,所选取的企业都是基于各个镇区的优势产业,加之调研过程较全面细致,项目组成员和各个镇区相关部门全程参与问卷调查,根据企业规模、性质等各种条件选取样本数量,一对一辅导企业工人进行问卷填写,某种程度上保证了数据真实性与准确性,共走访32个镇区94家企业,一共收回2 949份个体问卷,农民工样本共1 932个,其中新生代农民工为1 234人。新生代农民工的个体特征、就业现状、就业稳定性等基本情况的统计性描述如表1-2所示。

表1 东莞市新生代农民工个体特征和就业现状

从表1中可以看出,新生代农民工中大多来自外省,高达87.52%的人未婚,生活经历较简单;受教育时间普遍较长,其中高中及以上受教育水平的比例为76.14%,尽管受教育年限普遍较长,但绝大多数仍停留在义务教育和普通高中教育阶段;多聚集在第二、第三产业就业,其中接近九成(89.48%)的新生代农民工就业于第二产业,近一成(9.37%)在第三产业;绝大多数从业于私营企业、外商投资企业和港澳台投资企业,国有企业、集体企业和事业单位就业比重仅有5.15%;超过五成新生代农民工在企业中位于普通工人岗位,技术工人岗位仅占31.23%,可以看出这一群体技能水平普遍较低;新生代农民工整体收入偏低,在接受调查的100家企业中,新生代农民工的平均月收入为2 061.74元。

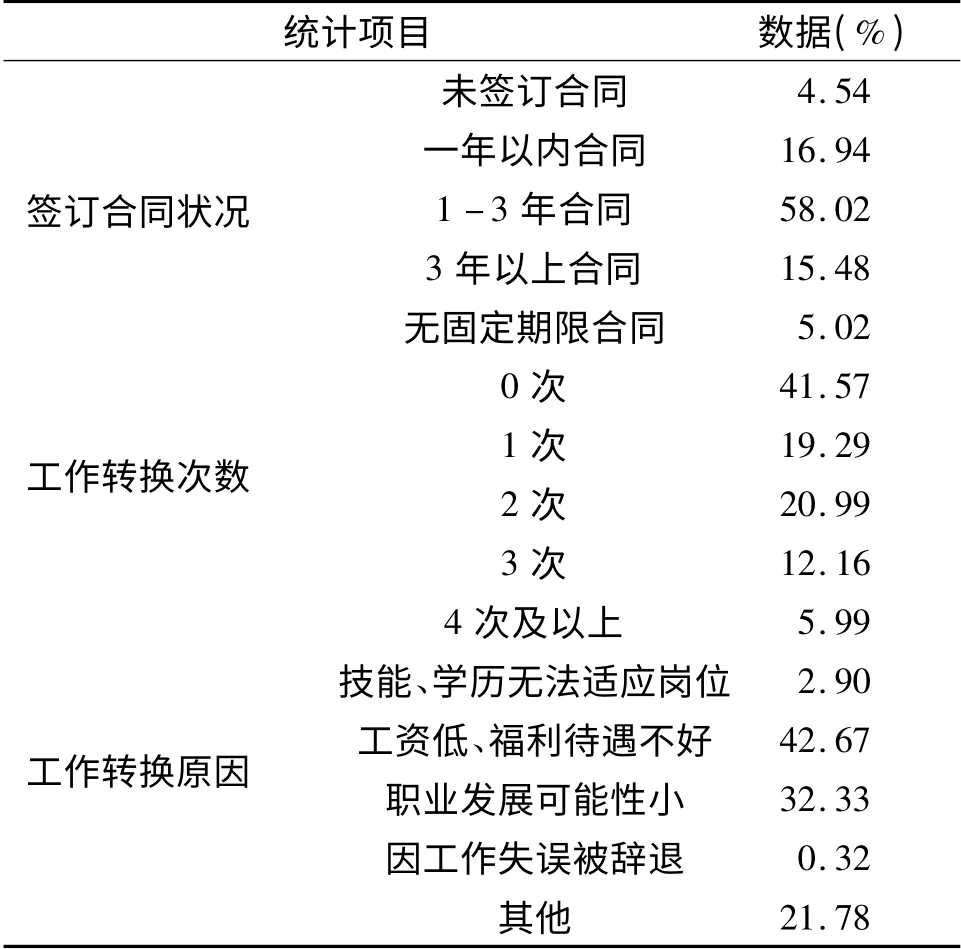

表2 东莞市新生代农民工就业稳定性状况

从表2中可以看出,新生代农民工劳动合同签订率虽然接近95.46%,但是签订3年以内劳动合同的新生代农民工高达74.96%,进而改变了劳动合同期限在劳动力市场中的分布态势,形成了以短期合同为主导、就业稳定性较差的格局。企业为追求用工成本最小化,偏好采用短期雇佣的方式保持用工弹性,雇佣年轻的劳动者,同时企业经营状况如利润空间小、税负严重也是导致合同短期化的主要影响因素。其实,劳动力的就业偏好也发生了较大变化,现在进入劳动力市场的绝大部分新生代农民工由于各种原因都倾向于短期灵活的劳动合同,在面对不公平待遇、工作环境不如意等条件下比较容易“用脚投票”,这种劳动力供给方偏好的变化也就不可避免地影响了企业的雇佣决策。新生代农民工高达一半以上换过工作,更换工作的平均次数约为1.4次,大多数发生就业流动是因为企业工资低、福利待遇低、职业发展可能性小。

调研中发现,有六成新生代农民工持有职业资格证书,具有高级技工、技师、高级技师等资格证书的仅仅占了6.31%,同时高达60.07%的新生代农民工认为职业资格证书对收入水平并没有明显提高或不确定,这可能是由于新生代农民工的流动性强,作为培训主体的企业所面临的人力资本投资风险较大,因此以专用性人力资本投资为主体的企业培训并没有体现出较强的针对性,新生代农民工的技能水平并没有得到较大的提高,进而对工资水平的影响也相对有限;另外有65.48%参加过企业培训,平均培训时间只有9.3天,有37.60%的新生代农民工接受培训时间仅仅在一周以内,关于培训意义,大多数认为企业培训对工作还是较为有用;然而,仅仅有23.85%的新生代农民工参加过行业组织和劳动部门的培训,其培训时间更短,平均仅有2.86天,当然也有相当部分对培训作用持否定态度;同时,在企业内部,享有更多培训机会的主要是中高层管理人员,而技术工人和普通员工则拥有较少的培训机会,大多数新生代农民工虽然具有较高的教育水平可其技能水平普遍较低,这种较少的培训机会非常不利于新生代农民工技能水平的提高和稳定就业;参加职业培训作为人力资本投资的重要形式,大量相关研究已经表明其对工资收入水平能够产生重要影响。

五、基于微观调研数据的区间回归模型分析

(一)变量设定

根据问题研究的需要,选取一系列指标分别对个体特征、就业特征、人力资本和就业稳定性进行度量,主要解释变量统计性描述如表3所示。

(二)模型方法

为了避免调查对象在填写问卷时的随意性以获得新生代农民工的真实数据,调研问卷中有关工资的问题并没有采用让被调查者直接填写具体数值,而是在问卷中设置多个区间工资选项让被调查者选择,这样可以减少由度量误差所带来的偏差。由于调查的月工资水平数据并不是具体数值,而是有序区间数据包括区间数据和截尾数据,目前国内已有文献对这类数据通常采用以下两种处理方法:第一,取区间数值因变量的组中值,然后采用扩展的Mincer(1974)工资方程进行OLS回归,但这种处理方法并不能真实反映变量值在区间上的不确定性分布,而将工资数值过度集中,同时对于两侧截尾数据无法处理,出现估计偏差;第二,对因变量按照区间值从小到大进行排序编号,然后利用有序Logit模型来处理,虽然该处理方法对模型和各变量的统计显著性影响不会太大,但是由该模型得到的预测值只能显示各个区间出现的概率大小,难以解释系数的经济含义。同时,有序概率模型要求样本数据服从一些特定假设,而将区间数据对应为有序离散数据所得到的分类数据并不服从该假设。

表3 主要解释变量定义及特征

其实,对于此类有序区间数据,可以使用更为适合的区间回归模型(也称之为“已知门槛值的有序概率模型”)来处理。与未知门槛值的有序概率模型相比,使用“区间样本”较“点样本”更能刻画变量的不确定性特点进而包含更多的变量信息,用它来估计参数、预测因变量未来取值将更可信;同时,区间回归中各因变量的系数可以通过极大似然估计方法得到,可以用类似普通最小二乘法对其估计所得到的系数进行解释。区间回归模型如下:

其中ai≤Wagei≤bi,i表示区间数,当ai~-∞因变量为左截尾数据,当bi~+∞因变量为右截尾数据。同时,Xi为新生代农民工解释向量,我们可以直接使用STATA11.0中的“intreg”命令进行区间回归,该命令需要利用两个变量来定义因变量,即分别代表因变量的区间下限和区间上限。

(三)实证结果分析与检验

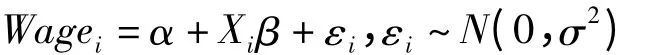

根据已有理论分析可以看出就业稳定性对新生代农民工工资水平的影响更多地是一种间接影响,稳定就业有利于企业专用性人力资本的积累,进而影响新生代农民工工资水平。新生代农民工的人力资本水平是否影响其工作转换,企业是否根据新生代农民工的人力资本水平选择签订长期合同还是短期合同,首先需要对影响就业稳定性的一些因素进行检验,结果如表4所示。

表4 新生代农民工就业稳定性的影响因素实证模型与结果

首先,将工作转换次数作为因变量对新生代农民工有关特征变量进行有序Logit回归,结果显示受教育年限和工作经验对工作转换有显著影响,受教育年限越长的人越不容易流动,可能是学历越高的人在就业初期越容易找到满意的工作,在这个时候的工作转换可能会面临更大的风险,存在较大的机会成本,工作经验对工作转换次数有着正向的作用,按照一般逻辑,工作经验丰富的人就业应更加稳定,其实新生代农民工非常年轻,工作经验并不丰富,刚开始大多从事的仍然是非技术性工作,短期内也未能在工作中积累比较丰富的职业技能,这也容易导致就业的不稳定性。同时结果显示,外省新生代农民工比本省更容易发生工作转换,这可能是由于本省新生代农民工比外省掌握更多的劳动力市场和企业信息,更容易取得初次就业的成功。

然后,将劳动合同期限变量对新生代农民工的有关特征变量进行有序Logit回归。从显著性看,教育、工作经验对于新生代农民工获得长期合同有显著的正向影响,这与已有研究是符合的,说明教育、工作经验对于新生代农民工而言既可以直接增加收入,又可以提高获得长期劳动合同的概率,从而使工作更有保障,有利于企业和新生代农民工进一步加大人力资本投资和积累。考察其他变量系数的显著性,发现职业资格证书、接受企业培训时间和政府培训时间的系数并不显著,说明尽管其可能提高收入水平,但是对获得合同并没有显著影响。当加入一系列工作特性变量,个体特征和人力资本特征变量的系数和显著性并没有较大的变化,同时工作特征变量对获得劳动合同的概率基本没有影响,在国有企业工作的新生代农民工比在民营企业工作的人更容易获得长期劳动合同,这与国有企业有相对正式的用工体制有关。

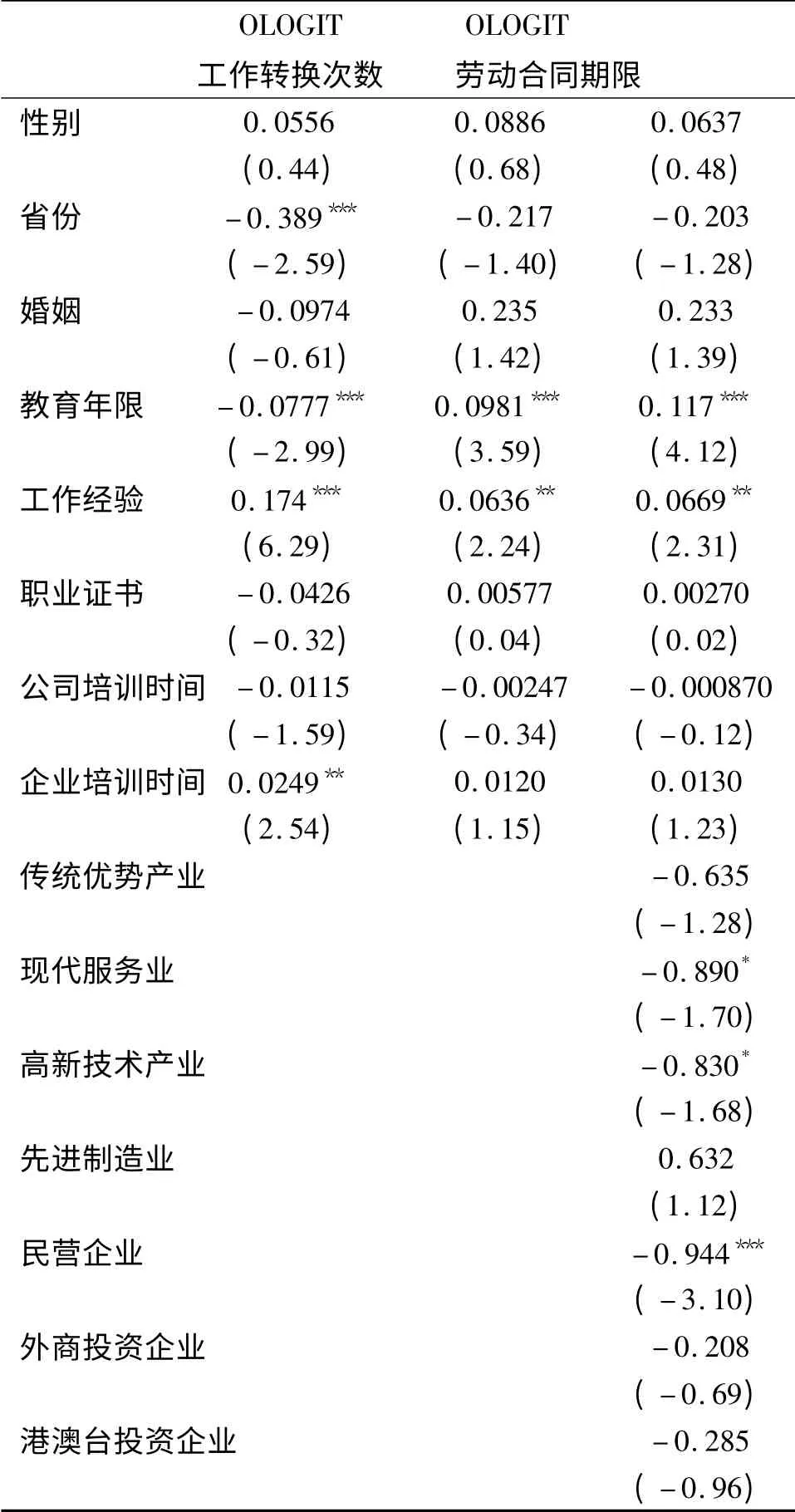

为考察就业稳定性各个指标对新生代农民工工资水平的独立影响,避免在模型中引入与就业稳定性有交互影响的变量,通过以上检验在接下来的区间回归模型分析中,我们避免加入新生代农民工的人力资本特征变量。以新生代农民工个人特征向量和就业特征(包括性别、省份、婚姻、企业性质、从事行业)为基准方程,然后依次引入衡量就业稳定性特征的变量,劳动合同类型、工作转换次数等,分别构建模型1、模型2、模型3、模型4、模型5。具体估计结果如表5所示。

从表5可以看出,在控制了性别、婚姻、省份、企业性质和从事行业等变量后,依次引入合同类型与工作转换次数后,各个变量的系数和显著性水平基本没有发生明显变化,说明衡量就业稳定性的各个指标之间不存在相互作用或者相互作用较弱。从模型2中可以看出签订劳动合同的新生代农民工明显比没有签订劳动合同的新生代农民工工资水平要高,而且签订长期劳动合同和中期劳动合同的新生代农民工工资水平明显高于短期劳动合同的新生代农民工,这与已有研究结论基本符合,而且验证了研究假设;同时,也可以看出工作转换次数与新生代农民工的工资水平呈现出显著的负相关,也即工作转换3-4次以上的新生代农民工与转换过1-2次工作的新生代农民工相比,其工资水平明显要低,且均低于没有换过工作的新生代农民工,这主要是因为新生代农民工的就业岗位集中在同质性较强且总体工资水平一定的低端劳动力市场,变换工作更多是同阶层的横向流动,缺乏向上流动的渠道,同时频繁的工作转换并不能帮助新生代农民工改善工资水平,而且会中断其人力资本(主要是职业技能、工作经验)的积累,因此无法带来显著的收入提高效应,反而呈现负向效应。

表5 新生代农民工就业稳定性对工资水平的影响

为了增强研究结论的可信度和稳健性,分别利用在“模型方法”中讨论的其他两种方法OLS估计和OLOGIT估计进行分析,如表5中的模型4和模型5所示。回归结果表明,除个别控制变量外,其他重要解释变量系数的正负方向及显著性与区间回归模型的结果基本一致,这表明区间模型回归的结果是比较稳健可靠的。

六、结论和政策含义

通过上述分析发现,稳定的就业关系对工资水平有着正向效应,频繁的工作转换、短期合同都不利于工资水平的提高,主要是因为稳定的就业关系能够促进企业和新生代农民工积极地进行人力资本投资,劳动者技能水平得以提高进而对工资水平有着显著的积极影响,同时也将为企业竞争力的增强提供基础,有利于企业的转型升级和长期发展。因此,提升新生代农民工的就业稳定性意义重大。

1.提高农民工的职业技能水平是其稳定就业的

基础。新生代农民工自身要积极利用各种机会参与培训,通过提高职业技能获得收入增长,而非盲目流动搜寻工作以试图换取收入增长;企业应积极进行专用性人力资本投资,开展有针对性、实用性的技能培训,提高新生代农民工职业技能,为企业发展储备大量技能型人才;政府应积极鼓励企业和培训机构建立合作机制,同时加大对人才培训开发的财政投入、政策投入,建立相应的人才培训开发基地。

2.规范劳动合同、办理社会保险和完善员工管

理是其稳定就业的保障。新生代农民工应该积极学习劳动合同法、社会保险法等法律知识维护自身权益;企业必须规范劳动合同管理,按要求为新生代农民工办理社会保险,同时完善适合新生代农民工的人力资源管理方式,增强其归属感,提高其工作满意度以稳定雇佣关系;政府部门应积极参与改善用工环境和劳动力发展条件,建立健全劳动关系协调处置机制,促进劳动合同法等法律和制度的落实,监督企业劳动合同和社会保险执行情况。

3.推动产业转型升级是其稳定就业的引擎。新生代农民工就业稳定性较差、工资水平低与珠三角产业结构长期没有主动升级而趋于固化有着必然联系,企业缺乏竞争力,因而满足员工需求的能力不足,工人工资水平长期得不到增长,导致频繁的就业流动。同时,工人、政府、企业应合理定位角色,在推动产业转型升级中发挥各自主要作用。

[1]F.X.Diebold,D.Neumark and D.Polsky.Comment on Kenneth A.Swinnerton and Howard Wial.Is Job Stability Declining in U.S.Economy?Industrial and Labor Relations Review,1996(49):348-352.

[2]P.Gottschalk and R.Moffitt.Changes in Job Instability and Insecurity Using Monthly Survey Data.Journal of Labor Economics,1999(17):91-126.

[3]Lucie Davoine and Christine Ehrel.Monitoring Employment Quality in Europe:European Employment Strategy Indicators and Beyond.International Labour Review,2008,147(2/3):163-198.

[4]翁杰,周必彧,韩翼祥.发达国家就业稳定性的变迁:原因和问题.浙江工业大学学报:社会科学版,2008(2).

[5]Donald Parsons.Specific Human Capital:Application to Quit Rates and Layoff Rates.Journal of Political Economy,1972(6):1120-1143

[6]Jovanovic Boyan.Firm-Specific Capital and Turnover.The Journal of Political Economy,1979,87(6):1246-1260.

[7]J.Mincer.Wage Changes in Job Changes.in R.Ehrenberg(ed.).Research in Labor Economics.London:JAI Press,1986:171-198.

[8]A.Light,K.Mc Garry.Job Change Patterns and the Wages of Young Men.The Review of Economics and Statistics,1998(80):276-286.

[9]P.Gottschalk and R.Moffitt.Changes in Job Instability and Insecurity Using Monthly Survey Data.Journal of Labor Economics,1999,17(4):91-126.

[10]Tobias Hagen.Do Temporary Workers Receive Risk Premiums?Assessing the Wage Effects of Fixed-Term Contracts in West Germany by a Matching Estimator Compared with Parametric Approaches.Labour,2002,16(4):667-705.

[11]L.Munasinghe and K.Sigman.A Hobo Syndrome,Mobility,Wages and Job Turnover.Labour Economics,2004(11):191-218.

[12]罗楚亮.就业稳定性与工资收入差距研究.中国人口科学,2008(4).

[13]黄乾.城市农民工的就业稳定性及其工资效应.人口研究,2009(3).

[14]谢勇.农民工就业流动的工资效应研究——以南京市为例.人口与发展,2009(4).

[15]黄乾.工作转换对城市农民工收入增长的影响.中国农村经济,2010(9).

[16]刘林平,张春泥,陈小娟.农民的效益观与农民工的行动逻辑——对农民工超时加班的意愿与目的分析.中国农村经济.2010(9).

[17]孙睿君,李子奈.不同期限类型劳动合同的工资决定机制及差异——基于中国家庭住户收入调查数据的经验研究.财经研究,2010(2).

[18]陈祎,刘阳阳.劳动合同对于进城务工人员收入影响的有效性分析.经济学季刊,2010(1).

[19]李萍,谌新民.迁入地就业容量与就业风险对劳动力流动的影响.中国人口科学,2011(2).

[20]谌新民.农村劳动力转移就业:风险防范与公共政策.北京:人民出版社,2012:146-169.