基本公共服务均等化视角下的珠三角医保体系

莫岳云,朱晓曼

(华南理工大学马克思主义理论研究中心,广东 广州 510640; 华南理工大学公共管理学院,广东 广州 510640)

基本公共服务是为实现特定的公共利益,根据经济社会发展阶段和总体水平,为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义,保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务,是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。*参见《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020)》. 粤府[2009]153号文件。基本公共服务涉及义务教育、 医疗、 住房、 治安、 社会保障、 基础设施、 环境保护等方面,满足全体公民对公共资源的最低需求。所谓的“均等化”并不等于绝对平均,并不是强调所有公民都享有完全一致基本公共服务,而是根据一国经济社会发展阶段和总体水平,在承认地区、 城乡、 人群存在差别的前提下,保障所有国民都享有一定标准之上的基本公共服务。

就医疗卫生而言,公共服务均等化是指政府要为社会公众提供基本的、 在不同阶段具有不同标准的、 最终大致均等的公共卫生和医疗服务,为公民提供基本的健康保障。《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020)》中提出: 到2020年,普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、 比较规范的药品供应保障体系和比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。 这一目标符合十二五规划纲要提出的: “健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系”“推进基本公共服务均等化”的精神。珠江三角洲是毗邻港澳的经济发达地区,探讨珠三角地区公共医疗卫生服务的现状、 揭示其差异性的原因,提出相应的对策,对于完善珠三角城乡医疗卫生保障和服务体系,推进基本公共服务均等化具有重要的意义。

一、 珠江三角洲城乡医疗卫生保障的现状

珠江三角洲地区是由珠江沿岸的广州、 深圳、 佛山、 珠海、 东莞、 中山、 惠州、 江门、 肇庆9个城市组成的区域,面积为24437平方公里,不到广东省国土面积的14%,人口4283万人,占广东省人口的61%。近10年来,珠三角各地政府做出一系列重大决策,积极推进基本医疗保障制度改革,取得了明显成效。但是,就基本医疗卫生服务均等化而言,城市间和城乡间都存在较大差距。

1、 医疗卫生保障建设取得的成效

在城市,随着经济的发展,珠三角地区城市医疗卫生保障事业得到迅速发展,尤其是在医疗卫生资源、 医疗卫生服务、 社区医疗卫生以及医疗保障等方面取得了长足的进步。

第一、 医疗卫生资源不断丰富,城市社区医疗条件得到改善。珠三角城市地区对医疗资源的投入逐年增加,设备完善,人力丰富,形成了良好的保障机制,尤其在2007年《广东省人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》颁布以来,按照“3-10万人的居民数量规划设置1所社区卫生服务中心,并根据需要设置若干社区卫生服务站”的具体要求,加大了对城市社区医疗卫生的投入和关注,使社区卫生服务发展迅速,基本做到了以街道为单位,社区卫生服务中心全覆盖,大大提高了城市地区医疗卫生服务均等化的水平。医疗卫生设施的不断完善和补充使城市提供医疗卫生服务的能力不断加强。

第二、 医疗服务水平不断提高,人才引进机制不断健全。珠三角各大城市依靠雄厚的经济实力,在医疗卫生服务上下功夫。一方面,出台了一系列制度规范,净化医疗服务市场,打击一大批不良卫生机构,对黑诊所、 “江湖医生”等医疗违法现象进行了清理,大大提高了自身提供服务的水平; 另一方面,进入城市医疗机构工作的门槛越来越高,对医疗从业人员的综合素质和专业技能提出了更高的要求,基本上实现了人员的专业化、 知识化; 同时,加大社会的舆论监督力度,媒体等力量对医疗卫生行业的监督,有利于形成良好的运行机制,从而推动了医疗卫生服务质量的提高,例如近期《南方周末》对医疗器械行业不规范运作的深度报道在全社会引起了极大地反响。

第三、 打破城际界限,实现医疗卫生资源共享。珠三角城市地区医疗卫生水平进一步提高还表现在部分城市开始在几个城市之间统筹规划和使用大型医疗设备、 检验仪器,启动门急诊病历“一本通”和医疗机构医学检验、 医学影像检查结果互认,大大方便了市民看病就医的需求,并且实现了医疗资源的优化配置。目前,深圳、 惠州和东莞三地的部分市民已经开始享受这一惠民政策。

第四、 进一步扩大了城市医保所涵盖的范围。珠三角地区基本上实现了城市市民100%医保的目标,同时不断扩大医保覆盖面,将常住人口也列入保障范围。比如在广州、 佛山的城市地区医疗保障体系近年来发展速度较快,不断完善,已经形成覆盖本地和外来人口,包括从业和非从业人员的医疗保障体系,把本地居民、 外来人员都纳入了医疗保障体系,参保人只要缴纳一定费用后即可享受到门诊看病、 住院治疗费用不同程度上报销的待遇,实现了普遍意义上的全民医保。珠三角作为经济发展的前沿阵地,是外来务工和从业人员的聚居地,对他们实行有效的医疗保障,是维持社会稳定、 促进经济社会良性发展的有力保证。

第五、 形成比较完善的包括医疗救治、 疾病预防控制、 卫生监督等全方位多层次的医疗卫生服务体系。以珠海市为例,2006年就有医疗卫生设施715个。其中,综合医院20个,中医院2个,专科医院8个,妇幼保健院3个; 社区卫生服务机构81个; 卫生院22个,卫生站(所)183个; 各类门诊部121个; 诊所104个; 企事业单位内部医疗室(所)167个; 急救指挥中心1个; 中心血站1个; 疾病预防控制中心3个; 卫生监督所3个; 卫生学校1个; 卫生信息中心1个。这中间除了省级(区域级)的有2个,市级的10个,区(县)级的6个,乡镇(街道办)级18个,其余均为社区级以下的医疗设施。能够多渠道、 多角度的为居民提供良好的医疗卫生服务。[1]

在农村: 早在2001年,广东省人大常委会就作出了《关于建立和完善农村合作医疗保障制度议案的决议》。2002 年又制定了《关于建立和完善农村合作医疗保障制度议案的实施办法》。这些政策极大地推动了珠三角地区农村医疗卫生事业的蓬勃发展。

第一,医疗服务受益面扩大,门诊补偿制度得到逐步完善。2006年,珠江三角洲地区农村合作医疗人口覆盖率达到89%。2008年,珠三角所有的行政村都参加了新农合居民医保制度,同年,珠三角地区农民受益面比2007年提高了14.5%。[2]随着新农合的发展,已在以大病统筹为主的基础上增加了门诊统筹的内容。农民在各级医院进行门诊就诊的费用按照比例进行补偿,使参合农民得到更多的实惠。

第二,农村医疗保障水平和幅度不断提高,较大程度满足农民的需要。珠三角地区根据统一规划,调整了新农合住院补偿标准,参合人员在乡镇卫生院、 县级医院、 县外医院住院费用补偿比例达到70%、 60%和40%以上,住院补偿封顶线提高到5万元以上。2008年,次均住院补偿额为2289元,比上年增长1%,[2]农民基本上都参加了新型农村合作医疗。参见表1: “2008年1-3月珠三角农民参加新型农村合作医疗情况”。

表1 2008年1-3月珠三角农民参加新型农村合作医疗情况

根据广东省卫生厅网站资料整理 : http://www.gdwst.gov.cn/a/hz_tjxx/200805165769.html

2、 医疗卫生保障建设存在的问题

珠三角地区的医疗卫生保障建设取得可喜进步的同时,也存在不少问题。主要是区域发展不平衡和城乡发展不平衡。

一是城市间的差异: 边缘城市医疗卫生保障发展相对落后。

一般说来,经济发达的城市, 医疗卫生保障发展比较先进,经济比较不发达的城市,其医疗卫生保障发展相对落后。先来看看表2、 表3与表4的内容。

表2 2001-2007年珠三角各市卫生技术人员数(单位: 人)

资料来源: 根据广东省卫生厅网站整理,http://www.gdwst.gov.cn/a/wstj/200810215701.html

表3 2001-2007年珠三角各市医院床位数(单位: 张)

资料来源: 根据广东省卫生厅网站整理,http://www.gdwst.gov.cn/a/wstj/200810215701.html

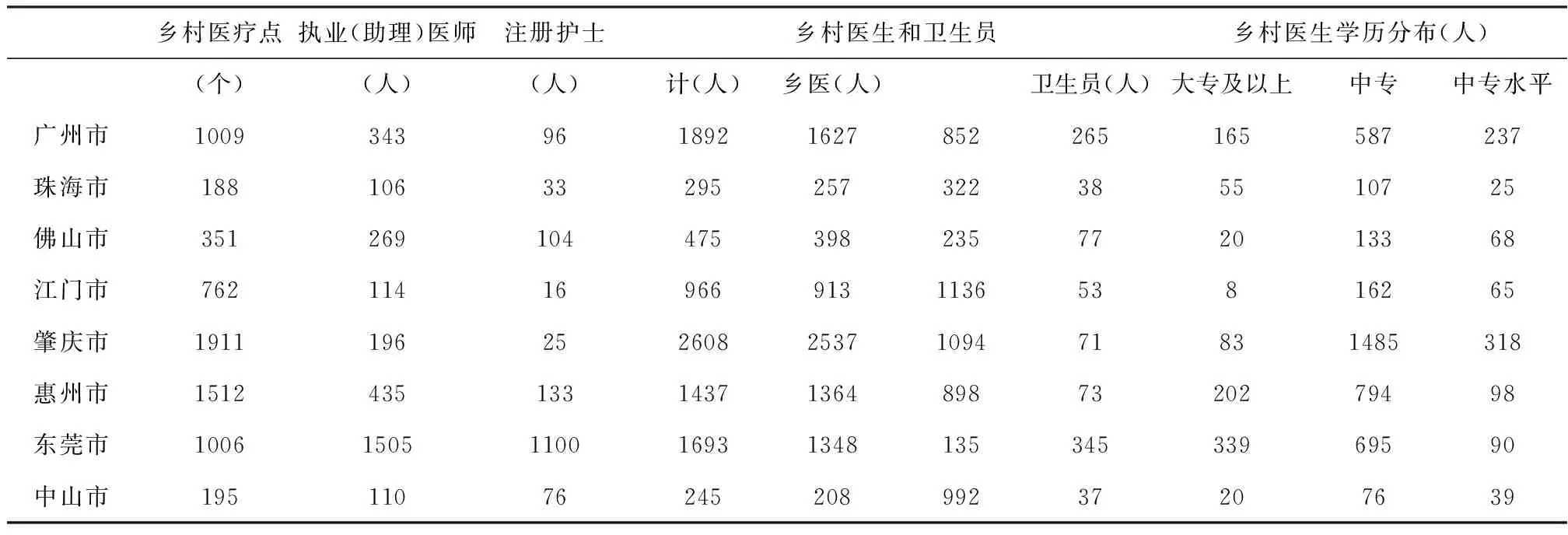

表4 2008年珠三角各市农村卫生组织情况

资料来源: 根据广东省卫生厅网站整理,http://www.gdwst.gov.cn/a/wstj/200810215701.html

从表2与表3可见,珠江三角洲各市,无论是卫生技术人员数,还是医院床位数,发展都不平衡,广州等中心城市要比城市较强; 从表4可看出,珠三角各市农村卫生组织,无论是乡村医疗点,还是乡村医生和卫生员人数,以及医生学历分布,发展都不平衡,广州等市的农村显然要比其农村强。

此外,城市之间的相关交流与合作也比较欠缺。部分城市开始实行的医疗一卡通等资源共享项目并没有得到大力的推行,受用范围狭窄,大部分居民无福享受这一惠泽。医疗保障只是在各个城市独立运行,双边或者多边合作的情景并不多现。同时,城市医疗资源也相对紧缺。虽然医疗条件已经得到了基本的改善,但是其发展速度远远低于城市人口膨胀的速度,在城市医保将非常住人口纳为参保对象成为一种趋势的情况下,城市医疗设备、 床位数、 从业人员紧缺已经成为珠三角各城市遇到的普遍问题,而这一问题在深圳、 东莞等外来人员集中区域尤其突出。

二是城乡差距: 农村医疗卫生保障发展滞后。

新农合虽然在很大程度上改善了珠三角广大农村地区的医疗卫生保障状况,但是并没有根本性的解决农村医疗落后的面貌,很多长期以来的问题依旧存在。

首先,城乡医疗卫生条件的差距较大。据卫生部统计资料显示,全国80%的医疗资源集中在大城市,而30%又集中在城市大医院。[3]珠三角也是这样。以珠海市为例,该市70%以上的医疗机构分布在东部城区,不仅如此,优质的卫生资源也集中在东部城区。在香洲区有5所三级以上医院,而在斗门和金湾一所也没有。在全市卫生技术人员中,60%-70%中级职称以上的人员是在大医院。全市主要的医疗卫生资源过度集中在城市,尤其是中心城区几乎集中了全市所有省级、 市级的医疗卫生机构,而全市169个行政村的卫生站却无法满足基层服务的要求。卫生资源分布不均衡不能够保障人人享有公平的公共卫生及基本医疗服务。

其次,农村地区医疗服务设施设备紧缺并且普遍老化。在珠三角大部分城市已经实现医疗资源现代化、 智能化的同时,广大的农村地区仍然面临着资源紧缺,严重老化的问题。设备的紧缺直接造成农村医疗能力的短缺,村民但凡有稍微严重一点的病就必须要跑到镇上医治,甚至是市里的医院。患者对乡镇卫生院的信任度降低,如位于珠三角西翼的江门市,大多数依靠上世纪末华侨捐献建起的乡镇卫生院仍在修修补补中使用产于80年代的一些医疗设备,甚至个别乡镇卫生院仍是体温表、 听诊器、 血压计“老三件”。

再次,专业人才匮乏导致医疗服务水平不高。大部分的医科高校毕业生选择留在大中城市,很少有人愿意做村医,乡村卫生机构由于设备、 技术、 患者等各种限制,没能形成对专业人才的吸引机制,遇到了“招人难、 留人更难”的局面。人才缺乏同资源匮乏一起构成了目前农村医疗普遍存在的“双缺”现象。以江门市为例,2006年的资料表明,江门市共有乡镇卫生院84所,从业人员5358人,卫生技术人员4597人,占全市人员的85.8%,其中硕士仅1名,大学本科学历164人,占3.06%,大专学历498人,占9.3%。高级职称22人,占0.4%,中级职称330人,占6.2%。更令人担扰的是目前江门市乡镇卫生院中仍有2178人未受过学历教育,占全部从业人员的40.6%。[4]专业人才的缺乏成为了珠三角农村地区医疗卫生落后的最大障碍。

此外,农村医疗卫生保障体系中还缺乏相应的监管机制,医疗市场混乱。农村医疗机构主要接受上级卫生部门的监督,经常出现“上有政策、 下有对策”的情况,利用新农合谋取卫生机构的利益。同时,因为工资低廉而离开公立医疗机构的农村医生大量开办私人诊所,这些诊所不仅医疗服务水平低下,而且还破坏了整个医疗卫生环境,给农民的生命健康带来了潜在的危险。

二、 珠三角城乡医疗卫生保障差异性原因分析

第一,区域及城乡经济发展的不平衡,这是珠三角医疗卫生保障不均衡的根本原因。珠江三角洲是广东比较发达的地区,但其经济发展也不平衡。广东统计局发布的数据显示,2008年,广州市GDP为8215亿元,惠州市为1280亿元,相差6930亿元。2009年广州市GDP达到9112.7亿元,惠州市为1410.4亿元,两市相差7702.3亿元。2010年,广州地区GDP总值达到了10589.86亿元,约等于埃及、 菲律宾、 匈牙利或者新西兰全国的GDP总额。佛山为5638.47亿元,珠海、 江门、 中山都是1000多亿元,仅仅是广州的十分之一。即使是同一个地区,城乡收入差距也比较明显。2008年,广州市农民纯收入在6625元,同在广州的比较富裕的白云区和番禺区的农民,人均年收入约万元或过万元,而从化的农民人均年纯收入仅4000元,高收入组与低收入组之间的差距在11000元之间。经济实力的相差直接导致了各地政府对医疗卫生的投入也轻重不一,造成了城市之间医疗卫生水平的差距。

第二,财政投入的城乡二元体制长期存在,导致医疗卫生保障的供给不足。由于我国长期实行城乡二元体制,农村补给城市,支持城市的发展,造成了马太效应的出现。珠三角地区虽然人均GDP在全国遥遥领先,但是城乡居民的收入差距仍然不断拉大,这一现象也直接体现到了城乡医疗卫生服务上,对城乡居民实行不同的医保政策,在参保缴费标准、 财政补贴标准、 报销比例、 审批项目等医保待遇上相差较大。一方面,财政给予农村地区的医疗卫生保障不及城市充足,另一方面,村民的收入远远低于市民的收入,很多村民无力承担昂贵的医疗费用。二者“双管齐下”,使农村的医疗卫生保障发展起来举步维艰。以户籍制度为导向的医疗卫生保障丧失了公平性的初衷,无法满足农村居民平等享受公共服务的需求。

资料来源: 《中国统计年鉴》(1991-2007)

第三,相关法律法规的缺失,城乡医疗卫生均等化缺乏法律保障。新医改出台以后,中央及各地政府相继出颁布了一系列的文件和规定,但是都没能上升到法律的高度加以强制实施,导致很多政策没能及时持续地发挥效用。同时,法律的缺失也使得许多原本有望投资医疗卫生服务的社会力量不敢轻举妄动,不利于集结各种力量推动医疗卫生服务均等化的进程。近年来,广东省卫生部门针对新型农村合作医疗制定了相关的政策,如《广东省新型农村合作医疗报销药物目录(2010年版)实施意见》的出台进一步规范了合作医疗的实施。但是,对于现实的城乡医疗卫生服务差异化的现状,并没有相应的法律法规的保障,出台的相关的政策文件也没有足够的约束力和强制力,无法有力的推行珠三角地区城乡医疗卫生均等化的进程。同时,也没有完善的法律监管体系,对于医疗卫生服务的绩效评价机制不健全,直到2011年1月,《广东省城市社区卫生服务中心(站)绩效考核评估办法(试行)》的出台,才开始了卫生监督评价工作的开展,而珠三角地区还普遍没有相关措施的实施。

三、 推进珠三角医疗卫生服务均等化建设的若干对策建议

研究表明,尽管珠三角有较好的经济基础和医疗卫生改革的前期成果,但是要实现《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的建设目标,建立覆盖城乡居民的医疗服务体系、 医疗保障体系、 药品供应保障体系,实现基本医疗卫生保障均等化,还有很多问题要解决,还有很长的道路要走。基于珠三角公共医疗卫生服务的现状,结合未来医疗卫生改革的趋势,本文在借鉴新加坡医疗改革的成功经验的基础上,提出推进珠三角医疗卫生服务均等化建设的若干对策建议。

第一,促进珠三角经济协调发展,为基本医疗卫生服务均等化奠定基础。经济发展的不平衡是造成珠三角地区医疗卫生保障不均等的主要原因,也是阻碍城乡一体化、 区域一体化的基础条件。《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》以促进区域经济发展为题,对珠三角地区经济协调发展提出了要求,发挥中心城市的辐射作用及口岸城市的功能优势,在推进珠三角经济健康、 快速发展的同时,实现经济一体化的目标。《纲要》中以广佛同城为例,积极推进城际之间、 城乡之间的合作和发展,形成基础设施共建共享、 公共事务协作管理的一体化发展格局。珠三角地区经济协调发展是实现医疗卫生保障均等化,甚至公共服务均等化的前提条件,只有奠定了牢固的物质基础,才能真正实现资源的优化配置,实现全民共享的均等化公共服务。

第二,不断完善财政转移支付体系,建立基本医疗卫生服务均等化的财政投入及保障机制。要明确各级政府投入责任,建立和完善基本公共卫生服务财政投入机制。在不断完善纵向转移支付机制的基础上,探索建立珠三角横向财政转移支付机制。通过纵向与横向转移支付相结合,实现先富帮后富,逐步缩小珠三角各市间的财力差距,通过财力的适度均衡推进珠三角基本公共卫生服务均等化提供保障。具体说来,“投入”方面——要根据各地的具体情况,制定具体的标准,从当地居民的承受能力出发,实行有差别的征收标准,同时,由政府主导基金项目,对无力参保的居民实行救助和补贴。以此来鼓励更多的人参加医疗保障,扩大覆盖面。“产出”方面——要对城乡居民实行统一的保障,使每一位居民都能平等的享受医疗卫生服务,打破户籍制度的束缚,真正的使医疗卫生服务实现一体化与均等化。

第三,建立人才引进和培养的有效机制,逐步缩小基本公共卫生服务水平的差距。要改善珠三角部分农村和经济较落后地区的疾病控制、 职业病防治和城乡基层医疗卫生机构的设施建设,提升公共医疗卫生服务能力。首先,要加强农村县、 镇(乡)、 村三级农村医疗卫生体系及以社区卫生服务中心为主的城市社区卫生服务网络建设,逐步缩小与城市医疗卫生机构的差距。其次,要提高基层医疗卫生工作者的工资和福利。严重缺乏高素质的卫生技术人员,是影响农村卫生事业发展的突出问题。要利用珠三角的经济优势,适当提高农村卫生技术人员待遇,吸引医科大学的毕业生到农村和经济较落后的地区服务。其次,加强对现有的人力资源进行在职培训,提高他们的专业技能。加强对基本公共卫生服务项目城乡基层实施人员的培训,加强基层职业卫生人员和企业职工卫生管理人员培训。正如《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020)》所提出的: 欲实现公共卫生服务均等化,就要实施基层卫生人才队伍建设工程; 通过学历教育、 继续教育、 岗位培训等形式,加快人才成长; 鼓励优秀卫生人才到农村基层、 城市社区工作,不断提高卫生科技支撑能力和卫生人才保障能力。[注]参见《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020)》.粤府[2009]153号文件.

第四,利用多方社会资源,集中力量发展农村医疗卫生事业。珠三角农村地区人口众多,对医疗卫生的需求量大,在政府资源有限的情况下,要积极利用多方资源,引入民营或者社会资本,建立公共服务性质的医疗机构,发挥民营资本在医疗市场上的补充作用,并且有效节约政府的成本。关于优化资源配置,新加坡在医改中独创了一套适合国情的医疗保健体系。发展了产权多元化的各种医疗机构以满足不同人群的医疗需求。新加坡的卫生服务体系由公立和私立双重系统组成。公立系统由公立医院和联合诊所组成,私立系统由私立医院和私立诊所组成。同时,对医疗服务的提供者也进行了明确的分工: 初级卫生保健主要由私立医院、 开业医师、 公立医院及联合诊所提供,而住院服务则主要由公立医院提供。[5]通过完善这种医疗系统,新加坡对医院、 从业人员等资源进行了合理的配置,为实现全民统一的医疗保障奠定了充实的基础。借鉴新加坡的经验,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求。

第五,建立完善的医疗卫生服务法规保障机制。医疗卫生服务均等化各项政策的贯彻落实需要有力的法律保护,完善相关立法显得尤为重要。新加坡医改的一个重要方面便是加强法律规范与监管,对医疗服务主体、 医疗服务行为和其他医疗服务领域都进行了相应的立法,使其能够更好的满足居民的需求,同时对相关医疗部门和机构进行有力的监督,从而规范整个医疗市场。基于珠三角医疗卫生服务的现状和均等化的要求,要建立健全基本公共卫生服务一体化法规体系,出台如《珠江三角洲地区医疗卫生服务均等化实施条例》《珠江三角洲地区城乡医疗卫生服务均等化绩效考核办法》等相应的法律法规,规定相关部门和珠三角九市各级政府承担的职责和任务,签定保障基本公共卫生服务均等化的各项协议,打破区域、 所有制、 行政隶属关系等各种界限,有序推进基本卫生公共服务均等化。

参考文献:

[1] 2008-2010年珠海市医疗卫生设施项目建设计划.[EB/OL]. (2011-11-12)[2011-12-01]. http://www.21ask.com/htmls/v5087e7e93f79b9ed.html.

[2] 黄小玲. 以深化医药卫生体制改革意见为指导狠抓新型农村合作医疗工作落实——黄小玲同志在全省新型农村合作医疗工作会议上的讲话(节选)(2009年5月12日). [EB/OL] (2009-09-04)[2011-12-01]广东省卫生厅网站 http://www.gdwst.gov.cn/a/200718jh/200908047010.html.

[3] 傅仲学.城乡医疗卫生事业失衡的原因及解决措施[J] . 决策研究,2010(8):36-38.

[4] 宋 华.江门市乡镇卫生院建设和发展的困惑与对策[EB/OL]. (2006-08-21)[2011-12-01]江门健康教育网 http://jmhe.jiangmen.gov.cn/ReadNews.asp NewsID=1530.

[5] 沈胜娟,王范茗. 新加坡医疗保健服务与医院管理[J] . 解放军医院管理杂志. 1998,(5): 196-197.