造林密度对杂种落叶松人工林凋落物及其分解速率的影响

孙 楠 李亚洲 吴 瑶

(黑龙江省林业科学研究所,哈尔滨 150081)

凋落物是指在生态系统中,由地上植物组分产生并归还到地面,作为分解者的物质和能量来源,借以维持生态系统功能的所有有机质的总称[1]。森林凋落物是森林生态系统养分循环过程的重要环节,是森林生态系统的重要组成部分,它不仅对涵养水源和水土保持具有重要意义,而且还能对森林资源的保护和永续利用起着重大作用。杂种落叶松是日本落叶松与本地落叶松杂交的新品种,其生长速度,抗病虫害能力及抗寒性都有明显优势[2],黑龙江省正在推广该品种的大面积栽植,目前对该树种的研究尚属起步阶段,关于凋落物方面的研究还没有报道。本文主要研究不同造林密度杂种落叶松的年凋落量及其分解速率,分析造林密度对凋落物分解速率的影响,为抚育间伐提供参考,以提高杂种落叶松人工林的土壤肥力。

1 研究区域概况

实验地位于黑龙江省牡丹江市所辖宁安市境内的江山娇实验林场,地理坐标为东经128°53′16″至129°12′43″,北纬43°44′54″至43°54′12″。该区属亚寒带大陆性气候,年平均气温3.5℃,年≥10℃的活动积温在2 200℃左右,年降水量450~550mm,主要集中在6—8月份,全年无霜期在116~125d。该林场地处张广才岭南端,山脉东西走向,整个地势东高西低,北高南低,属低山丘陵地区。

2 实验方法

2.1 实验设计

1998年营造四种造林密度(2 500株/hm2、3 300株/hm2、4 400株/hm2、6 600株/hm2)的杂种落叶松20hm2。2008年按照不同的造林密度设置4个典型样地,每块样地放置4个凋落物收集器(1m×1m×0.25m),距离地面10cm水平放置,每2个月收集一次,将每次收集的凋落物装入塑料袋,带回实验室,在65℃条件下烘干至恒重,用精度为0.01g的电子天平立即称重,以收集器面积的凋落物重量换算成每公顷的凋落量,计算各时期的森林凋落物量,相加得林分年总凋落物量。将11月份收集框收集到的枯枝落叶进行分解试验。凋落物分解采用常规的分解袋法,分解袋分两种,一种是上层为2mm,下层为1mm尼龙网制成的异孔袋,一种是上下层均由1/300mm尼龙网制成的同孔袋,两种凋落袋大小均为20cm×20cm。将凋落袋平铺地面,埋于凋落层和腐殖质层之间(小孔面接触地面),每两个月取一次,将凋落袋内的枯枝落叶在80℃条件下烘干至恒重。

2.2 计算方法

凋落物分解动态采用失重率法(沈海龙等,1996),公式为:

式中:Wi为第i个月凋落物干重;Wi-1为第(i-1)个月凋落物干重。

凋落物的年分解动态可用指数衰减模型Olson来拟合,也可用它来估算凋落物的半衰期t0.5(凋落物分解50%时所需年限)和t0.95(凋落物分解95%时所需年限)。公式为:

y=1-e-kt

式中:y为枯枝落叶失重率;k为分解系数;t为时间。

则:凋落物分解50%时所需年限t0.5=ln0.5/(-k),凋落物分解95%时所需年限t0.95=ln0.05/(-k)

3 结果与分析

3.1 造林密度对年凋落量的影响

11龄杂种落叶松人工林的凋落量随着造林密度的增加而降低,其中,造林密度为3 300株/hm2和4 400株/hm2的林分年凋落量相差不大,而造林密度最大林分的凋落量较造林密度最小的林分要低23.22%。杂种落叶松的凋落量具有明显的季节动态变化规律,其主要的凋落量集中在9—11月份,占全年凋落量的50%以上,造林密度为2 500株/hm2的林分,9—11月的凋落量超过全年凋落量的64.81%;5—7月的凋落量最少,低于全年凋落量的5%,造林密度为6 600株/hm2的林分,5—7月的凋落量仅占全年凋落量的2.34%。这是由于该地区杂种落叶松在每年的5月份左右开始发叶,7月末至8月初林木生长达到最大,这期间的凋落物非常少;进入9月份后,气温下降,林木开始木质化,枯叶、枯枝开始大量凋落,所以这期间凋落量较大(见表1)。

表1 不同造林密度凋落物量的季节变化

3.2 造林密度对失重率的影响

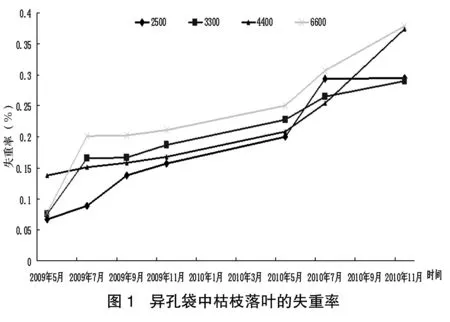

在凋落物分解的过程中,同孔袋中枯枝落叶的分解程度要高于异孔袋,经过两年的分解,同孔袋中枯枝落叶的失重率在45%以上,而异孔袋平均失重率为33.41%。说明分解袋在枯枝落叶分解的过程中起到了非常重要的作用,同孔分解袋改变了袋内枯枝落叶的温度、水分、土壤微生物等微生境条件,加快了枯枝落叶的分解速度。两种分解袋内的枯枝落叶在2009年的5—7月之间枯枝落叶的降低幅度较大,这是因为分解初期主要是碳水化合物和水溶性物质,因此失重率较大。方差分析结果显示,造林密度不同,对分解袋内枯枝落叶的失重率也有显著影响。造林密度较大的林分(4 400株/hm2和6 600株/hm2),分解袋内枯枝落叶的失重率就越高,分解两年后,异孔袋中枯枝落叶的失重率分别为37.38%和37.86%,同孔袋则达到了47.85%和50.00%,与造林密度小的林分之间存在显著差异(图1和图2)。

3.3 造林密度对分解速率的影响

凋落物分解是生态系统物质循环和能量转换的主要途径,分解速率决定用于植物再生长养分的可利用性,成为影响森林生态系统生产力的一个重要因素。凋落物分解速率还是森林地表层生物量和养分含量的主要决定因素,同时还对土壤的理化性质有显著影响。

由2009年5月,7月,9月,11月和2010年5月,7月和10月7次枯枝落叶的残留量和分解时间建立杂种落叶松凋落物同孔袋和异孔袋的分解模型,得到同孔袋和异孔袋的分解速率K,各分解模型相关系数的平方均在0.96以上,说明模拟效果比较好,可以在计算枯枝落叶的分解周期中进行应用。随着杂种落叶松人工林造林密度的增加,异孔袋中凋落物的半衰期和分解周期都逐渐减小,造林密度为2 500株/hm2的林分,异孔袋的半衰期将近4年,分解周期为17.12年,而造林密度为6 600株/hm2的林分,异孔袋的半衰期仅为3.04年,分解周期仅为13.14年;同孔袋中凋落物的半衰期和分解周期较异孔袋要低很多,其中,造林密度为2 500株/hm2林分同孔袋中凋落物的半衰期和分解周期最小,半衰期还不到2年,分解周期仅为8.61年,半衰期最大的为2.27年,分解周期最大的为9.79年(3 300株/hm2)(见表2)。由此可见,选择适宜的造林密度,能促进杂种落叶松人工林凋落物的分解,加快营养元素的归还速率,使土壤肥力得到改善。

表2 杂种落叶松凋落物分解模型及其分解周期

4 结论

11龄杂种落叶松人工林的年凋落量随着造林密度的增大而减少,四种造林密度的年凋落量分别为5 285.68kg/hm2,4 639.87kg/hm2,4 558.74kg/hm2和4 058.41kg/hm2。

在分解的过程中,同孔袋中枯枝落叶的分解速度较异孔袋快,杂种落叶松异孔袋中枯枝落叶分解周期随着造林密度的增大而减小,而同孔袋则是最大和最小造林密度的林分分解速度较快。用Olson指数衰减模型估算,四种造林密度下异孔袋中的枯枝落叶的分解周期分别为17.12年,16.28年,14.98年和13.14年,同孔袋中的枯枝落叶的分解周期分别为8.61年,9.79年,9.19年和9.13年。

参考文献:

[1]王凤友.森林凋落物量综述研究[J].生态系统学进展,1989,6(2):95~102.

[2]孙楠.杂种落叶松纤维用材林优化栽培模式研究[D].哈尔滨:东北林业大学硕士学位论文,2008.

[3]沈海龙,丁宝永,沈国舫,等.樟子松人工林下针阔叶凋落物分解动态[J].林业科学,1996,32(5):393~402.