论罗默博弈论的剥削观及其借鉴意义

王志远

(广西民族师范学院政治与公共管理系,广西崇左532200)

一、引言

“剥削”是传统马克思主义区别于其他政治理论的一个重要概念,也是分析马克思主义学派极其重视的一个重要问题,Cohen[1]、Roemer[2]265-268[3][4]、Reiman[5]、Schweickart[6]等 分 析马克思主义者,都曾对剥削问题进行过研究与讨论。其中,Roemer以“方法论个人主义”为基本原则,运用超历史的模型分析方法以及博弈论的一般模型,提出了“一般剥削理论”,在学界最为引人注目。

罗默(John E.Roemer)的“一般剥削理论”遵循从个体角度揭示剥削根源的微观基础,认为“导致剥削的根源应广义地理解为初始资本的不平等分配这一财产制度”[7],把“剥削”的概念以博弈论定义的方式形式化地刻画出来:一个社会中是否存在剥削现象,判定的基本标准是一个群体在收益上是否具有可改进性。

然而,罗默没有意识到,一个时期不同形态的社会中,总存在一种形态的社会,在该社会中,一个群体无法改进其收益,但我们不能确定地说该社会是不存在剥削的。另外,尽管他认为剥削的根源是初始资本的不平等分配,但是,如果这种不平等分配发生逆转,收益的差别也会发生相应变化,在这种状况下,剥削现象的断定也存在问题。

沿着罗默的基本思想与分析思路,对“剥削”这一概念可以作进一步的分析与拓展,把剥削看做一个相对的比较概念:人类社会的发展是不断向着剥削程度较小社会前进的过程。

二、罗默的一般剥削理论

由于时代所限,尽管传统马克思主义能够说明包括资本主义社会在内的社会剥削的根本原因所在,但是,它无法说明社会主义社会何以存在不平等的现象。这是传统马克思主义面临的一个问题,也是分析马克思主义学派形成的一个主要原因。

罗默认为,历史唯物主义理论是马克思主义的精髓所在,政治与社会的不平等只能通过经济的不平等予以揭示与说明,“只有找到了现代社会主义社会政治或社会不平等的经济根源,才算为社会主义社会的不平等找到真正合理的解释”[7]。罗默自己认为,他的一般剥削理论并非是一种空中楼阁,而是马克思剥削理论的一种延伸,是其形式化、模型化的分析结果,也是优于马克思的一种剥削理论。罗默通过严格的模型分析得出,马克思剥削理论中剥削概念的真正含义应该是“社会成员在劳动付出与最终收入上的不对等”。

罗默建构了三个经济模型:M1、M2、M3[8]26-30。模型M1假定在分配上实行有形资本的平等化,该模型在“平等”处实现了均衡,因而在该模型下社会中不存在不平等现象。模型M2除了模型M1的假定外,“雇佣关系”作为新的分析要素也被考虑了进来,分析结果表明,均衡也是在“平等”处实现的,这样,在模型 M2下,也不会产生不平等现象。但是,根据马克思的理论分析,模型M2下必定存在剥削。罗默认为,如果生产者的劳动时间与其获得产品所包含的社会必要劳动时间相等,则剥削是不存在的,这一点能够解释其与马克思理论的结论何以不同。在模型M3中,罗默假定社会系统中对有形资本进行不平等分配,在模型M3的均衡解中,他分析出了剥削与被剥削的对象:富人阶级、穷人阶级,前者是社会系统中的剥削者,后者是受剥削者。“因为资本家的工作少于社会必要劳动时间,而工人和农民的工作时间多于社会必要劳动时间。”[8]26

通过模型分析,罗默想要表达的剥削概念就十分明确,以获得一定数量的产品为例,假如一个社会成员所付出的劳动时间少于这些产品所包含的社会必要劳动时间,则他是一个剥削者;相反地,如果付出的劳动时间多于社会必要劳动时间,则他就是受剥削者;另外,还有一种情况就是,如果两种时间相等,那么在获取一定数量产品方面不存在剥削。这种思想尽管在整体上与马克思的大致相同,但在细节问题上,却明显迥异。马克思的剥削表达的是无偿占有他人的剩余劳动;而罗默却揭示出,借以无偿占有其他社会成员剩余劳动所表现出来的收入分配的不平等,就是一种剥削。罗默把剥削的根源指向了由社会财产初始分配的不平等所导致的最终收入分配上的不平等。

围绕这一根本思想,罗默给出了“剥削”的技术性定义:

定义1.一个较大的团体(Society)N中的一个群体(Coalition)S是受剥削者,当且仅当满足:

(a)若存在着一种替代选项(Alternative),在该选项中,S总是比现在的状态更好;

(b)在该选项中,作为N减去S后的团体成员,即 S的补,群体 S-,总是比现在的状况更坏;

(c)S-占优于 S(dominance)[2]215。

罗默关于“剥削”概念的刻画有着十分厚重的联盟博弈思想,也是撤出博弈的直接表达。部分团体成员或群体以一定方式撤出所在团体A,撤出后加入另一团体B,对比在A、B中的生存状况,可以断定他们在A中是否受到剥削。罗默的基本方法是,将社会财富进行平均分配,社会成员有携带其分配退出原来社会的自由选择,在新选择下,如果其生存状况存在改进的空间,则他是原来社会的被剥削者;而如果生存状况发生恶化性的逆转,则在原来社会中他是剥削者;如果没有任何变化,那么原有社会不存在剥削。

罗默对上述剥削的博弈论的刻画更为通俗的表达是:“在与平等的初始生产资料所有权相关联的产品分配中,倘若成员i的景况更好于现实产品分配中的景况,则他就受到了剥削。相应地,剥削者则是这样的人,即改变初始的平等分配会致使其景况更糟。”[9]

后来,罗默对以上两个定义进行了融合,给出了一般剥削概念更精确和直接的表达:

定义2.假定一个社会被划分为两个联盟S和S-,若满足以下三个条件:

(a)如果S带其人均生产资本(可转让资本)撤出,其状况将会改善;

(b)如果S-带其人均生产资本(可转让资本)撤出,其状况将会恶化;

(c)S-靠S的劳动而获益;

则 S 是被剥削者,S-是剥削者[10]。

是否存在可行的替代选择,是罗默衡量一个社会中存在剥削与否的一个基本标准。这是联盟博弈的基本思想。如果S退出与S-结成的联盟,而与其他群体结成联盟或加入到一个新的联盟中,S中成员的生存状况会发生改善,那么,在与S-结成的联盟中S是受剥削者;而如果S-退出与S结成的联盟,加入到一个新的联盟中,S-的生存状况遭遇恶化,则S-是剥削者;如果S与S-都不存在使其生存状况发生变化的可供替代的加入联盟,那么,S与S-所组成的团体或社会中不存在剥削现象。

“每种经济结构都有一种与其相伴随的不平等形式或剥削形式”[7],封建社会、资本主义社会、社会主义社会中剥削方式不同的区别在于财产权,剥削形式的演进表明了社会或社会形态的不断演进,在这一点上,罗默的理论表现出与马克思的历史唯物主义理论的一致性。

三、剥削理论的进一步刻画

以严格的模型分析为基础,从对马克思剥削观的重塑而引导出剥削观的真正内核,罗默的这种从个体层次上对资本主义社会现象进行的分析与解释,表现出鲜明的特色,具有方法论上的创新性。然而,不难发现,会存在一种社会形态,在该社会中,S与S-都没有因改进其生存状况而寻找新的联盟的可能性,即不存在一个使其收益更大的社会。失去了对比,剥削能否被揭示出来?根据罗默对剥削的博弈论定义,这样一种形态的社会不存在剥削,但我们通过观察,一部分人如S-中成员,总是生活得很好,而S中成员总是较差,特别是S中成员数量大于或远大于S-中成员的数量。这种情况表明,我们无法确定该社会中是否存在剥削。

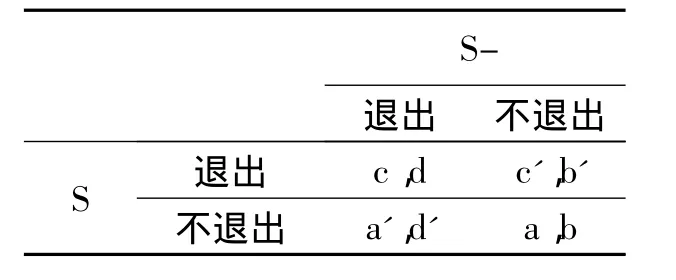

此外,罗默所考察的是一方退出、一方不退出以及两方都不退出的情况,并没有考虑两方都退出的情况。一般意义上,罗默的博弈刻画可以用如下矩阵表示(表1):

表1 群体撤出团体或社会博弈

该博弈中,两种类型的群体S、S-都有两个不同的策略:退出或不退出当下所在的团体或社会,这主要取决于他们的收益,矩阵中具体的收益取决于具体的群体以及团体或社会环境。由于经济发展水平不同,表1中一方退出、一方不退出(左下角和右上角)不能够完全表明双方所组成的团体或社会中存在剥削,而只能说明有一方面有改进收益的可能性。下面,我们一一分析矩阵中四个角的情况。

(1)右下角。(不退出,不退出)这一策略组合,既是双方的原来状态,也是一种策略选择的结果。通过理性计算,如果“不退出”是双方的优势策略,那么该博弈将在此处实现均衡,即有 c〈c'〈a,且 d〈d'〈b,无论对方是怎么的策略,自己的最优策略是不退出。

(2)左上角。如果“退出”是双方的优势策略,那么该博弈将在此处实现均衡,即有c〉a',c'〉a,d〉b',d'〉b,双方都有改进收益的空间。

(3)左下角。在此处实现均衡的条件是a〉a'〉c,d'〉b,d〉b',其中一方有改进收益的空间。

(4)右上角。在此处实现均衡的条件是c'〉a,c〉a',b'〉b〉d',其中一方有改进收益的空间。

上述四种情况只能看到双方的收益变化情况,无法知道是否存在剥削现象。我们可以想象这样一种可能性:有两种形态的社会,每种社会里的领导者都想提高其社会成员的收益,但由于资源配置不同,在一种社会中,社会成员或群体的收益较好,而在另一种社会则较差,那么资源配置是成员收益不同的主要因素。正是这一原因导致联盟的撤出或退出,这无法揭示出剥削现象是否存在,而罗默的模型M3则可以。

那么,罗默的两个定义能否表达出剥削的某些性质呢?根据模型M3可知,每种经济结构都会因初始资本的不平等分配而存在与其相伴随的一种不平等形式或剥削形式,在这一前提下,我们可以得出关于剥削的“度”的大小关系的概念思想,即相对一种社会形态,某一社会成员或群体在另一种社会形态中受到剥削的程度是大还是小。

定义3.较大的团体或社会N真包含群体S,S-=N-S,u(S,N)表示S 在N 中的效用函数或收益,Ed(S,N)表示S在N中受剥削的程度,假定存在不同于N的团体或社会N',

(1)u(S,N')〉u(S,N),u(S',N)〈u(S,N'),且 u(S,N)〈u(S-,N),则 Ed(S,N)〉Ed(S,N');

(2)u(S,N)=u(S,N'),u(S',N)≤u(S,N'),且 u(S,N)〈u(S-,N),则 Ed(S,N)=Ed(S,N')。

定义3表明,如果存在一个团体或社会能够增进一个群体的收益,那么该群体当下所在团体或社会的剥削程度大于其先前所在的那个团体或社会;如果两种团体或社会形态下的收益相同,则该群体在二者中的受剥削程序是一样的。

根据这定义3,可以进一步定义剥削度最大的社会与剥削度最小的社会。

定义4.较大的团体或社会N真包含群体S,S-=N-S,u(S,N)表示S 在N 中的效用函数或收益,Ed(S,N)表示S在N中受剥削的程度,Emaxd(N)、Emind(N)分别表示N是最大、最小剥削程度的团体或社会,对于任一不同于N的团体或社会N',

(1)u(S,N')≥u(S,N),u(S',N)〈u(S,N'),且 u(S,N)〈u(S-,N),则 Emaxd(N);

(2)u(S,N')≤u(S,N),u(S',N)≤u(S,N'),且 u(S,N)〈u(S-,N),则 Emind(N)。

定义4表明,对于任何一个不同于一个群体当下所在的团体或社会,该群体在其中的收益都大于等于当下的收益,那么该群体当下所在的团体或社会是剥削程度最大的团体或社会;而如果该群体在其中的收益都小于等于当下的收益,那么该群体当下所在的团体或社会是剥削程度最小的团体或社会。

剥削程度最小的团体或社会是一种接近理想的团体或社会,而剥削程度最大的团体或社会则是一种极其糟糕的团体或社会。

如果定义4中(1)(2)的等号永远成立,则与定义3中(2)的刻画相同。如果(1)(2)的等号有时成立,则表明存在一些团体或社会与该群体当下所在的社会都是接近理想的或都是极其糟糕的团体或社会,即该群体并不是孤单的。

我们在定义3中使用“存在不同于N的团体或社会N'”满足某些性质,从逻辑上讲,这并不意味着“存在不同于N的团体或社会N'”不满足这些性质,这种情况应作进一步的刻画。

定义5.较大的团体或社会N真包含群体S,S-=N-S,u(S,N)表示S在N 中的效用函数或收益,Ed(S,N)表示S在N中受剥削的程度,Emidd(N)表示N为中间剥削程度的团体或社会,假定存在不同于N的团体或社会N'、N”,若 u(S,N')〉u(S,N)〉u(S,N”),且 u(S,N)〈u(S-,N'),则S在N所遭受的剥削程度不是最严重的,也不是最轻的,即Emidd(N)。

尽管在定义3、4、5中使用了受剥削的程度、最大剥削程度、最小剥削程度以及中间剥削程度等概念,这不表明这些度是具体的值,而是一种比较的度,是一种定性的刻画与描述。但是,如果有一种方法确实能够对这些“度”作出数值上的刻画的话,那么只有最小剥削度是最容易赋值的,因为可以是接近0的某个数或者是0,而最大剥削程度则很难确定。

前面是在一般意义上对群体所作的探讨,然而由于人类社会中团体自身所具有的层次性,因此对于剥削程度的考察也应当涉及层次性。到目前为止,我们无法知道最低层次的群体是什么,但对于人类而言,最大的群体是整个人类社会,包括不同形态的社会。

因此,定义3、4、5中 N'以及 N”可以是包含N的大的团体,但其最大值或最大群体为人类社会。从加入联盟的角度看,N'或N”不可以是S的子集,但可以是空集。如果是空集则表明S退出N单独成为一个联盟行动以提高收益。N'或N”不可以是S的子集的原因在于,如果是S的子集,则表明S的部分成员有提高收益的可能性,这并不能表明S的所有成员都是受剥削者。通过对群体的层次性认识,根据剥削度的相关概念,有如下定理。

定理1.令S为人类社会,Emaxd(N)为真当且仅当,对S进行连续划分直至包含N的划分为止所有团体或社会 N'中,u(S,N')≥u(S,N);

定理2.令S为人类社会,Emind(N)为真当且仅当,对S进行连续划分直至包含N的划分为止所有团体或社会 N'中,u(S,N')≤u(S,N)。

前面对于群体的分析同样适用于个体,即群体成员或社会成员。

不难看出,罗默的定义1、定义2是从定性方面对剥削程度进行的一种揭示,但只是初步的一种说明。而M3才揭示了剥削的真正根源。

四、罗默博弈论剥削观的借鉴意义

分析马克思主义者罗默以传统马克思主义产生的危机为出发点,以经济行为解释政治与社会行为,从微观的角度回答了现实问题对传统马克思主义剥削观的挑战,直观地回应了社会主义国家存在不平等根源的缘由。罗默的剥削观“不同于马克思的新古典主义的剥削观”[7],是一种建立在博弈思想基础上的剥削理论,具有方法论上的创新与理论体系方面的贡献,为我们研究社会现象或社会问题提供了一种全新的视角。

对于团体或社会中的一个群体或组织来讲,如果得益的改进不仅仅是由于加入不同的联盟,更主要的是源自于该团体或社会中的剥削现象,那么,这对于该团体或社会来讲不是一件好事情。团体或社会这样一种组织因群体对剥削现象的察觉而逐渐退出,这种组织会因缺失利益的创造而最终萎靡,直至消解。以罗默博弈论的剥削观为理论依据,重新对组织内成员进行中间环节甚至初始资源的配置,对于组织的成长与长远发展是十分必要的。

在全球化时代,国民团结、局势稳定以及和谐发展的实现,是建立在社会全体成员对国家的高度认同的基础上的。罗默博弈论的剥削观理论对培养公民的国家认同感也具有不可忽视的重要作用。但一个国家中的一些群体所需要获取的利益并不仅仅局限于物质方面,对于有些群体来讲,主要地体现在精神效用这种收益方面。在 Von Neumann 与 Morgenstain[11]、Becker[12]、Sen[13]等人的研究中,充分强调了把兴趣、情感、审美、道德、正义、信仰、传统文化、价值观念等效用因素作为一种收益来对待。因此,实现效用(包括物质文明与精神文明)的公平、公正分配,是增强公民对国家的认同感的必要途径。

五、结语

毫无疑问,罗默的一般剥削理论为我们重新审视和理解马克思主义的剥削理论、剩余价值理论提供了新的视域和新的方法论,为我们从个体角度微观地理解剥削理论提供了可能。

由于产生剥削的一些因素并没有加以考虑,他的这一理论也颇值得进一步推敲、深思。罗默提供的关于剥削的两个博弈论定义也存在欠缺。例如,所谓的“受剥削者”与“剥削者”都撤出他们所在的当下联盟时,我们并不清楚谁是真正的剥削者,谁是真正的受剥削者。如某农村地域的一个群体中的两种类型的人都因加入到城市的联盟而提高了收益,以及(或者)某城市中一个团体中的两种类型的群体因撤出城市加入到农村联盟中而都降低了收益,我们是无法断定农村与城市是存在剥削呢,还是不存在剥削呢?还会存在一种情况,在当下所在的团体或社会中,看似收益较高的群体因撤出该团体或社会能够获得较高的收益,而看似收益较低的群体因撤出该团体或社会却产生了较低收益,这种现象背后是否有剥削存在,尚需作进一步的探讨。

罗默两个博弈论的定义在本质上是对剥削程度的一种定性刻画,并且是根据M3的推导作出的一种预设。出于人类社会自身发展的需要,对于这种度的进一步考察与探究是必要的。这种考察与探究是基于罗默一般剥削理论的一种延伸性工作,由于罗默理论自身的局限性,我们所作的研究在一定程度上也无法逃避这种局限性。

[1] G A Cohen.Karl Marx's Theory of History:A Defence[M].Oxford:Oxford University Press,2000:21-25.

[2] JE Roemer.A General Theory of Exploitation and Class[M].Cambridge:Harvard University Press,1982.

[3] J E Roemer.New Directions in the Marxian Theory of Exploitation and Class[J].Politcs & Society,1982(3):253-268.

[4] JE Roemer.A Future for Socialism[M].Cambridge:Harvard University Press,1994:117-120.

[5] J Reiman.Exploitation,Force,and the Moral Assessment of Capitalism:Thoughts on Roemer and Cohen[J].Philosophy and Public affairs,1987(6):3-41.

[6] D Schweickart.Against Capitalism:Studies in Marxism and Social Theory[M].Colorado:Westview Press,1996:230-232.

[7] 张晓云.评罗默之博弈论的剥削观[J].天津商业大学学报,2011(1):52-56.

[8] 罗默 J.在自由中丧失——马克思主义经济哲学导论[M].段忠桥,刘磊,译.北京:经济科学出版社,2003.

[9] JE Roemer.Free to Lose:An Introduction to Marxist Economic Philosophy[M].Cambridge:Harvard University Press,1988:45.

[10] J.罗默.对财产关系与剥削的再思考[M]//尼尔森W.分析马克思主义新论.鲁克俭,王来金,杨洁,译.北京:中国人民大学出版社,2002:203-209.

[11] JVon Neumann,O Morgenstain.Theory of games and economic behavior[M].Princeton:Princeton University Press,1944:15-16.

[12] G SBecker.The economic approach to human behavior[M].Chicago:The University of Chicago Press,1976:10-15.

[13] A Sen.Plural utility[J].Quarterly Journal of Economics,1980,81:193-215.