从音乐实物遗存看十六国北朝时期中外音乐的融合

忻 瑞

(南京大学历史系,江苏南京210093)

魏晋十六国南北朝时期的文化大融合,在音乐文化上也有着明显的体现。随着东西文化交流的不断发展,外来乐器在中原乐舞中不断得到应用,外来因素与中原传统因素产生了碰撞与融合,在继承秦汉音乐的基础上不断本土化,开启了丰富绚丽的隋唐音乐。因此,对这一时期的音乐文化因素进行分析,对辨明秦汉到隋唐音乐演变的历史轨迹有着重要的意义。

一、十六国北朝时期音乐资料的研究

目前关于中西音乐交流和融合的研究,从时代上来说大多集中于隋唐时期,而对魏晋南北朝外来音乐的传入及其与中原音乐融合的研究则相对薄弱。

牛龙菲先生《嘉峪关魏晋墓砖壁画乐器考》[1]和《古乐发隐——嘉峪关魏晋墓室砖画乐器考证》(新一版)[2],是目前所见基于出土实物资料展开中外音乐交流的研究专著。作者依据嘉峪关魏晋墓壁画所保存的乐器资料,考证了卧箜篌与玄琴、阮咸与琵琶、长笛与筚篥等以往容易混淆的乐器,并由此指出“西音”是华夏乐舞的正宗[2]385。周菁葆《丝绸之路的音乐文化》[3]、常任侠《丝绸之路与西域文化艺术》[4]、牛龙菲《敦煌壁画乐舞资料总录及研究》[5],金秋《古丝绸之路乐舞文化交流史》[6]、李强和宋博年《丝绸之路音乐研究》[7]等音乐通史类著作中,也有这一时期音乐文化面貌,尤其是中西音乐交流情况的相关论述。而日本学者田边尚雄先生《中国音乐史》[8]则是专题研究中西音乐交流的专著,对中亚、印度和西亚音乐的东传,展开了详尽的考证和阐述。

此外,也有一些论文涉及十六国北朝时期中外音乐的融合与交流问题。如岸边成雄先生在《论西域艺术家及其对古代文化史的贡献》一文中,从历史文献出发,整理了魏晋南北朝至唐末西域艺术家的活动情况,指出魏晋南北朝时期中原对西域音乐的吸收和融合并不亚于隋唐时期[9]。霍然先生在《论北朝西部乐舞及其与隋唐乐舞的源流关系》一文中指出,北朝及隋唐乐舞大部分源自西部乐舞而非中原乐舞,正是北朝新的审美模式的出现,使得隋唐乐舞的真正源头可以追溯到北朝西部乐舞[10]。韦正先生《关中十六国考古的新收获——读咸阳十六国墓葬简报札记》一文,通过对十六国北朝时期随葬陶俑的分析,指出汉族音乐文化在北方地区的断绝大概是从北魏开始的[11]。从上述诸论中亦不难看出,十六国北朝的音乐制度对隋唐音乐的形成和发展有着深远的影响。

然而,外来乐舞对十六国北朝隋唐音乐制度产生的影响固然重大,但汉地音乐文化的“断绝”云云,亦有可商榷之处。本文拟从考古出土的十六国北朝时期音乐文物入手,区别其中不同系统的音乐因素,从乐器组合的角度,追踪十六国北朝时期外来音乐的传入及其与中原传统音乐融合的轨迹,并说明其对隋唐乐舞的影响。

二、十六国北朝时期的音乐实物资料

笔者管见考古出土的十六国北朝时期音乐实物资料,经梳理后制成表一。鼓吹与宴乐分属于不同的音乐系统,使用的乐器和音乐制度也有较大的差异,表一所列实物资料仅限于与宴乐有关的音乐遗存。

表一 十六国北朝出土遗物所见乐器组合

由表一可知,十六国北朝时期常见于日常宴乐中的乐器有:琴、筝、箜篌、卧箜篌、竖箜篌、曲项琵琶、阮咸、五弦、排箫、筚篥、笙、箫、笛子以及鼓类等。其中不见于秦汉乐舞的乐器有:卧箜篌、竖箜篌、筚篥、曲项琵琶等。为了更好地说明十六国北朝音乐的外来因素,首先应当对这些乐器的源流进行考察和说明。

(一)箜篌、卧箜篌与竖箜篌。

据表一,甘肃酒泉丁家闸5号墓、北齐徐显秀墓、北齐东安王娄睿墓以及固原出土的绿釉乐舞扁壶上,分别出现了这三种乐器。三者在名称上虽然都与“箜篌”有关,但究其形制以及所属音乐的系统,它们之间却有很大的不同。

箜篌,又作“空侯”。东汉应劭《风俗通义》:“空侯,谨按《汉书》孝武皇帝赛南越,祷祠太一后土,始用乐人侯,调依琴作坎坎之乐。言其坎坎应节奏也。侯以姓冠章耳。或说空侯取其空中,琴瑟皆空,何独坎侯耶?”[12]由此推测箜篌似为中原本土乐器。而卧箜篌在《隋书·音乐志》和《旧唐书·音乐志》中都见于西凉乐和高丽乐。日本学者林谦三据此考证,箜篌形成于汉代,是一种类似琴瑟、具有四弦及十余柱的木拨弹奏乐器[13]220。这种乐器波及周边地区后,最终在高句丽地区传承了下来,并逐步演变为当地的传统乐器——玄琴,然后再次传回中原地区,成为有别于传统箜篌的卧箜篌。图一为甘肃酒泉丁家闸5号壁画墓中绘制的奏乐场面,画面右端第一个乐人所演奏的乐器,即为经历了发展变化后成型的卧箜篌。

图一 甘肃酒泉丁家闸5号壁画墓壁画

竖箜篌则明显有别于箜篌和卧箜篌。《隋书·音乐志》中记载:“今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏旧器。”[14]378《通典》中也说:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之擘箜篌。”[15]3860可见竖箜篌至少在东汉时即已从西域传入汉地,属竖琴类乐器,不同于箜篌和卧箜篌所属的琴瑟类乐器。在北齐徐显秀墓、东安王娄睿墓中都可看到这种明显有别于中原传统乐器的外来乐器(参见图二、图三)。

图二 北齐徐显秀墓北壁宴飨图壁画(画面中部偏左可见竖箜篌)

图三 北齐东安王娄睿墓北壁宴飨图壁画(画面右端可见竖箜篌)

(二)五弦、琵琶、阮咸。

琵琶、阮咸和五弦这三种乐器从外形上来看有着较多的相似之处,它们均有圆形或者梨形共鸣音箱,长颈,顶端有轸,颈与面板上设有以确定音位的“相”和“品”。但实际上,它们分别来自于三种不同的音乐系统。

我们今天所称呼的琵琶,是六朝早期经由中亚传入中国的。琴体木制,共鸣箱为梨形,曲项,腹大颈短,四弦四柱。据林谦三先生《东亚乐器考》的考证,四弦曲项琵琶发源于西亚,特别是伊朗一带[13]283。而现代民族音乐学的研究也已证明这种琵琶与阿拉伯地区的乌德及西欧的琉特琴确实出自一源。表一所梳理的实物资料中,甘肃酒泉丁家闸十六国墓、大同北魏司马金龙墓、北齐徐显秀墓、北齐范粹墓、北齐东安王娄睿墓以及北周郭生墓均发现有曲项琵琶的痕迹。

阮咸,在北周郭生墓和咸阳平陵十六国墓的发掘简报中被描述为琵琶,这是西域的曲项琵琶传入之前对这种乐器的称呼,在文献中还有“秦汉子”的说法。《旧唐书·音乐志二》:“今《清乐》奏琵琶,俗谓之‘秦汉子’,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制。其他皆充上锐下,曲项,形制稍大,疑此是汉制。兼似两制者,谓之‘秦汉’,盖谓通用秦、汉之法。”[16]1076《通典》亦云:“阮咸,亦秦琵琶也……武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之;晋《竹林七贤图》阮咸所弹与此类同,因谓之阮咸。”自注云:“蒯朗初得铜者时,莫有识之者,太常少卿元行冲曰:此阮咸所造,乃命匠人改以木为之,声甚清雅。”[15]3697。从这些文献中可知曾被称做“琵琶”的阮咸,由于西域曲项琵琶的传入,十六国北朝时期略有衰微,直到唐代被重新发现并更名“阮咸”后才再一次得以流行。

五弦,即五弦琵琶,在形制上较四弦琵琶稍细长,并且为直项。日本美术史家大村西崖先生在《正仓院小志》中认为:五弦是起源于印度的琵琶,在阿旃陀壁画以及中亚特别是龟兹的考古学遗物中,都有这种与中国五弦类似的乐器。因此推测印度的五弦琵琶经由中亚,在相当于六朝晚期的时候传入华北地区[17]。图四

图四 北齐徐显秀墓墓室壁画(局部)

是北齐徐显秀墓墓室壁画的一部分,右侧人物所弹奏者即为五弦琵琶。对照图四和图二,也能看出四弦琵琶和五弦琵琶的异同,而图一右数第二人所弹乐器,则清楚地表现出了阮咸这种中国秦汉琵琶的面貌。

三、北朝实物资料所见中外音乐文化的融合

对照表一,根据前文对部分乐器的分析,可以总结出十六国北朝宴乐所用乐器的发展规律。

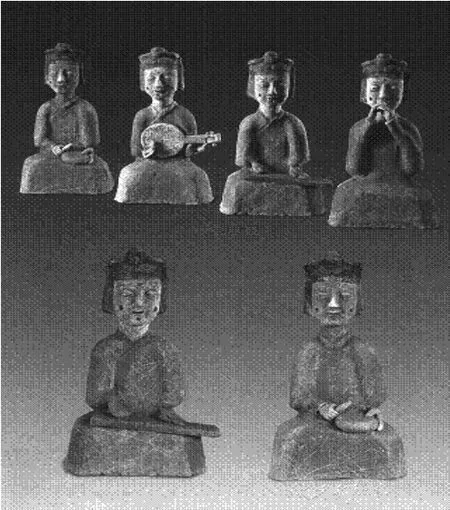

表一所列出土资料中时代最早的甘肃酒泉西沟村魏晋墓,其前室东壁的壁画上,一块绘二人均戴白帻,席地而坐,右侧的着皂缘交领赭色长袍,手抚琴筝,左侧的穿皂缘交领白长袍,手抱阮,二人相对和弦;另一块则绘有一女子演唱,另一女子弹阮,其使用的乐器和音乐组合形式均属中原系统。再如咸阳平陵十六国墓出土的四件女坐乐俑,一件双手正在弹抚置于膝上的长方形筝,一件执白色鼓槌敲击膝上的红色扁圆鼓,一件怀抱四弦圆形琵琶(简报中称圆形琵琶,实为阮咸),一手按弦,一手执拨弹奏,还有一件双手执物作吹奏状,惜所执物已缺失。这里出现的筝、鼓、阮咸,也都是中原的传统乐器。

图五 咸阳平陵十六国墓M1出土乐俑

进入北魏以后,已经可以明显地看出,在较大规模的乐舞图像或者遗存中已经出现了西凉、高丽或者天竺的音乐因素。例如北魏司马金龙墓石棺床上的浮雕中,出现的乐器依次为腰鼓、横笛、稽鼓、筚篥、贝、五弦、舞人、琵琶、排箫、长笛、鼓、铜钹、吹指。其中琵琶、筚篥、贝、铜钹均为外来乐器,琵琶来源于西凉、龟兹乐,而铜钹则属于天竺乐系统。然而在这些具有浓郁的外来因素氛围的奏乐场面中,仍不乏中原传统乐器的存在,如横笛和五弦。纵观表一也可以发现,这一时期即使已经出现了像司马金龙墓这样具有明显外来乐器的例证,但中原传统乐器单独存在的情况依然比较多见。

随着时代的发展,中原传统乐器与外来音乐更加紧密地融合到了一起。北齐东安王娄睿墓壁画就是这一时期西域和中原混合因素的典型例证之一。该墓墓室北壁西部有一组女乐,分别吹笙、吹箫、吹笛和弹奏琵琶;东侧有男子舞蹈歌舞乐队,可见有竖箜篌和曲项琵琶。传自西凉的竖箜篌、曲项琵琶和天竺的五弦,以及中原传统的笙、箫、笛共同出现在宴乐的场合中,显示出了鲜明的混合特征。除以上两个墓例外,北齐徐显秀墓、北周郭生墓以及固原出土的绿釉扁壶浮雕等一系列考古资料,都证明了北朝时期外来乐器与中原传统乐器的进一步融合。

到了隋代,据《隋书·音乐志》的记载,“及大业中,炀帝乃定《清乐》、《西凉》、《龟兹》、《天竺》、《康国》、《疏勒》、《安国》、《髙丽》、《礼毕》,以为《九部》”[14]377。在这九部乐中,除了《清乐》和《礼毕》(又称《文康乐》)为中原传统音乐外,其余均为外来音乐。

表二 隋代九部乐所用乐器表

如表二所示,隋代《清乐》和《文康乐》中,除琵琶属外来乐器外,其余均保持着中原传统。而在其余的七部外来音乐中,不难看出不少中原乐器与外来乐器混合的情况。特别是在北魏、北周时期被列为国伎的《西凉乐》,就是在继承中原传统的基础上加入西域因素而形成的。《隋书·音乐志》谓:“《西凉》者,起苻氏之末,吕光、沮渠蒙逊等,据有凉州,变龟兹声为之,号为秦汉伎。魏太武既平河西得之,谓之《西凉乐》。至魏、周之际,遂谓之《国伎》”[14]378。可见外来音乐因素此时已经成为隋代燕乐的重要组成部分。

而到了唐代,这种混合因素继续被传承并得到了进一步的发展。据《旧唐书·音乐志》的记载,除《西凉乐》、《龟兹乐》、《天竺乐》、《高丽乐》、《疏勒乐》等隋代九部乐中已经出现的外来音乐的因素以外,十部乐中还出现了《高昌乐》;并且在一般的宴享音乐中,还出现了《百济乐》、《扶南乐》和《骠国乐》。“《高丽乐》……《百济乐》,中宗之代,工人死散。岐王范为太常卿,复奏置之,是以音伎多阙。舞二人,紫大袖裙襦,章甫冠,皮履。乐之存者,筝、笛、桃皮筚篥、箜篌、歌。此二国,东夷之乐也。”“扶南乐,舞二人,朝霞行缠,赤皮靴。隋世全用天竺乐,今其存者,有羯鼓、都昙鼓、毛员鼓、箫、笛、筚篥、铜钹、贝……《天竺乐》……《骠国乐》,贞元中,其王来献本国乐,凡一十二曲,以乐工三十五人来朝。乐曲皆演释氏经论之辞。此三国,南蛮之乐。”[16]1069以上所列各国乐中,依然可见中国传统乐器的存在,但外来音乐因素的主导地位已然不可动摇。

韦正先生在《关中十六国考古的新收获——读咸阳十六国墓葬简报札记》一文中指出:“北魏控制关中地区之后,这个地区的音乐文化发生了较大的变化。汉族音乐文化在北方地区的断绝大概是从北魏开始的。”通过上文的考察,事实恐非尽然如此。中原北方地区的传统音乐与外来音乐的融合应当发生于比北魏更早的十六国时期,甘肃酒泉丁家闸壁画墓所绘演奏场面,就是外来乐器已经融入传统音乐的例证。而中原传统音乐在北魏以后也并未断绝,而是逐渐与外来音乐相融合,从而形成了一种崭新的音乐文化因素。无论是十六国北朝的音乐实物遗存还是隋唐的音乐文献都证明,这一时期的音乐文化是中外音乐文化交流融合后形成的混合体,这种混合后的音乐传统在隋唐时期发扬光大,构成了中原乐舞的新篇章。

[1] 牛龙菲.嘉峪关魏晋墓砖壁画乐器考[M].兰州:甘肃人民出版社,1981.

[2] 牛龙菲.古乐发隐——嘉峪关魏晋墓室砖画乐器考证[M].兰州:甘肃人民出版社,1985.

[3] 周菁葆.丝绸之路的音乐文化[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1988.

[4] 常任侠.丝绸之路与西域文化艺术[M].上海:上海文艺出版社,1981.

[5] 牛龙菲.敦煌壁画乐舞资料总录及研究[M].兰州:敦煌文艺出版社,1991.

[6] 金秋.古丝绸之路乐舞文化交流史[M].上海:上海音乐出版社,2002.

[7] 李强,宋博年.丝绸之路音乐研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.

[8] [日]田边尚雄.中国音乐史[M].陈清泉,译.上海:上海书店,1984.

[9] [日]岸边成雄.论西域艺术家及其对古代文化史的贡献[J].周谦,译.交响(西安音乐学院学报),1987(2):44.

[10] 霍然.论北朝西部乐舞及其与隋唐乐舞的源流关系[J].西域研究,2000(4):63.

[11] 韦正.关中十六国考古的新收获——读咸阳十六国墓葬简报札记[J].考古与文物,2006(2):62.

[12] [汉]应劭.风俗通义校注·卷六·声音[M].王利器,校.北京:中华书局,1981:293.

[13] [日]林谦三.东亚乐器考[M].钱稻孙,译.北京:人民音乐出版社,1999.

[14] [唐]魏征,等.隋书·卷十五·音乐志下[M].北京:中华书局,1973.

[15] [唐]杜佑.通典·卷一四四·乐四[M].王文锦,等,点校.北京:中华书局,1988.

[16] [五代]刘昫,等.旧唐书·卷二九·音乐志二[M].北京:中华书局,1975.

[17] 周菁葆.琵琶溯源[J].音乐探索,1985(3):48.