连续臂丛麻醉用于上肢手术及其术后镇痛临床对比研究

浦鹏飞 谢玉波

1.广西壮族自治区北海市中医院麻醉科,广西北海 536000;2.广西医科大学第一附属医院麻醉科,广西南宁 530021

在上肢手术中应用臂丛麻醉最为常见,临床上对于臂丛麻醉的入路常用锁骨上法、肌间沟法、腋路法和锁骨下血管旁法等[1]。收集我院自2009年10月~2011年10月,采用动静脉留置针经肌间沟入路进行连续臂丛麻醉与常规臂丛麻醉行上肢手术患者进行对比研究,观察连续臂丛麻醉术中及术后情况,均取得满意的麻醉效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集我院自2009年10月~2011年10月,行上肢手术治疗的患者110例,其中男64例,女46例;年龄在37~74岁,平均(50.3±10.7)岁,所有患者ASA分级为Ⅰ~Ⅱ级,将患者随机分为对照组和治疗组各55例,对照组采用常规臂丛麻醉,治疗组采用22G动静脉留置针进行连续臂丛麻醉。手术方式包括上肢前臂骨折切开复位内固定术56例、手部关节外伤缝合术24例、神经和肌腱损伤4例、断肢断指再植手术18例和上肢血管吻合术8例。患者年龄、性别及手术方式等一般情况比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究资料经医院伦理委员会通过并且患者知情同意。

1.2 麻醉方法

患者进入手术室后常规监测血压、脉搏、呼吸、心电图及血氧饱和度(SpO2)等生理指标并确认无手术和麻醉禁忌症。建立有效静脉通道为术中及术后进行输液、给药、镇痛做好准备。治疗组:患者采取去枕平卧,头偏向患肢对侧,患肢保持内收,确定前、中斜角肌间隙。麻醉穿刺点选在环状软骨边缘与第六颈椎水平,常规消毒,将22G动静脉留置针与穿刺点垂直进针,再向尾侧顺着肌间沟方向将动静脉留置针与皮肤保持45°夹角缓慢推进,当有异样感或者出现鞘膜突破感时,缓慢退出针芯并固定外套管,连接延长管和注射器,回抽检查无气体、血液、脑脊液后注入局麻药。局麻药使用0.250%~0.375%布比卡因内含1∶20万单位的肾上腺素,首次最大剂量为30 mL,需二次给药者,在首次给药45~60 min后追加5~10 mL。每10~15分钟用针刺法检测麻醉所在的10个皮区运动神经的阻滞效果。对照组:选取6号注射器针头并连接于20 mL注射器上,按照治疗组的方法进行穿刺并注局麻药30 mL,注药后拔出穿刺针并按压穿刺点。根据手术时间长短可以追加局麻药。观察阻滞效果,尺神经易发生神经阻滞不全可给予芬太尼或哌替啶等加强麻醉效果,手术完毕后治疗组保留动静脉留置针并进行臂丛神经自控镇痛(PCNA),对照组应用静脉自控镇痛(PCIA)。

1.3 观察指标与疗效评定

观察并记录两组患者感觉和运动神经阻滞起效及完善时间、10个皮区运动和感觉神经阻滞情况、不良反应、术后并发症及镇痛情况等指标,同时详细记录首次给药时间及剂量,追加局麻药物时间、剂量及次数。麻醉效果分为优、良、差[2]:优为术中无疼痛;良为术中神经阻滞不完全,需追加静脉性麻醉药加强麻醉效果;差为术中神经阻滞不明显,追加麻醉性镇痛药后麻醉效果依旧不明显或改变麻醉方法。对于两组患者术后镇痛镇静评分采用Ramsay评分法观察两组患者镇痛镇静程度,评判标准[3]:不安静且烦躁者为1分;安静且合作者为2分;嗜睡且服从命令者为3分;嗜睡且可唤醒者为4分;呼唤可醒但反应迟钝者为5分;深睡状态且呼唤不醒者为6分。

1.4 统计学方法

应用SPSS 17.0软件处理相关数据,计量资料数据以均数±标准差表示,比较采用t检验。计数资料以率表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

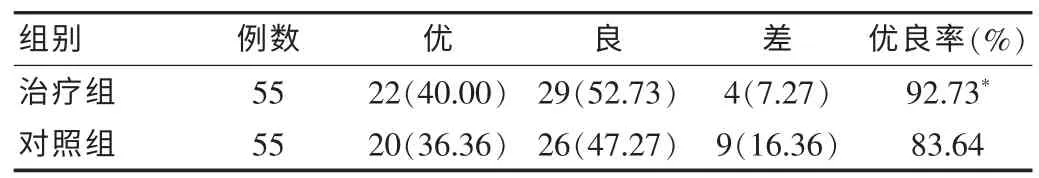

2.1 两组麻醉效果比较

对照组优20例,良26例,差9例,优良率为83.64%;治疗组优22例,良29例,差4例,优良率为92.73%。治疗组麻醉效果显著优于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组手术麻醉效果情况比较[n(%)]

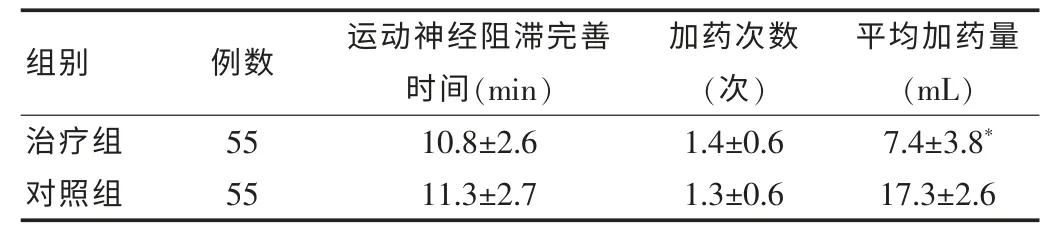

2.2 两组术中情况比较

对照组和治疗组平均加药量分别为(17.3±2.6)mL和(7.4±3.8)mL,治疗组显著少于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),而两组在感觉和运动阻滞起效及完善时间、10个皮区运动和感觉神经阻滞及加药次数等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2、3。

表2 两组运动神经阻滞完善时间、加药次数及加药量比较(±s)

表2 两组运动神经阻滞完善时间、加药次数及加药量比较(±s)

注:与对照组比较,*P<0.05

组别 例数 运动神经阻滞完善时间(min)加药次数(次)平均加药量(mL)治疗组对照组55 55 10.8±2.6 11.3±2.7 1.4±0.6 1.3±0.6 7.4±3.8*17.3±2.6

表3 两组臂丛神经各支麻醉阻滞情况对比[n(%),n=55]

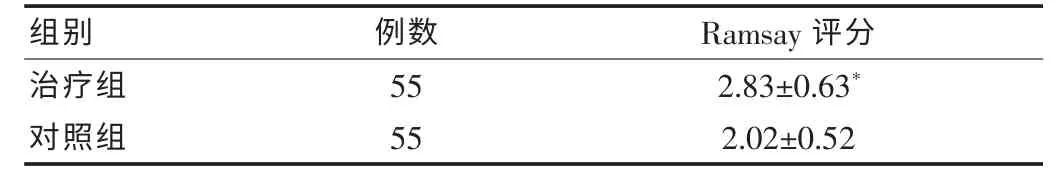

2.3 术后镇痛及不良反应统计

对照组和治疗组Ramsay评分结果分别为(2.02±0.52)分和(2.83±0.63)分,治疗组显著优于对照组,且差异有统计学意义(P<0.05),见表4。两组均未发生血气胸、膈神经阻滞及臂丛神经损伤等并发症。

表4 两组术后镇痛Ramsay评分情况比较(±s,分)

表4 两组术后镇痛Ramsay评分情况比较(±s,分)

注:与对照组比较,*P<0.05

Ramsay评分治疗组对照组组别 例数55 55 2.83±0.63*2.02±0.52

3 讨论

臂丛由T1神经的大部分前支和C5~8神经前支组成,其围绕腋动脉构成内侧束、外侧束和后侧束,分支主要支配上肢,部分胸和背部的浅层肌,主要分支包括肌皮神经、正中神经、尺神经、桡神经、腋神经、胸长神经和胸背神经等。通过本次研究,上肢手术应用连续臂丛麻醉具有麻醉效果显著,又可连续分次给药而且麻醉药用量少,还可作为PCNA等优点[4]。

连续臂丛麻醉用于上肢手术与常规臂丛麻醉相比,可以避免单次大剂量高浓度给药所导致的局麻药毒副反应和脉压变化过大等[5]。连续臂丛麻醉可根据阻滞效果分次加药且麻醉效果稳定[6]。在本次研究中应用连续臂丛麻醉的治疗组麻醉效果评定优22例,良29例,差4例,优良率为92.73%。而且显著优于对照组且差异有统计学意义(P<0.05)。

应用动静脉留置针行连续臂丛麻醉的方法有很多,如肌间沟法、腋路法、锁骨上血管周围法。肌间沟处于臂丛神经的较高位置和分支前,经此入路行连续臂丛麻醉效果较明显。肌间沟法有误入椎动脉、蛛网膜下腔和硬膜外间隙的可能,易导致霍纳综合症、喉返神经及膈神经阻滞,应预防和及时处理。行肌间沟法、锁骨上、下法阻滞后患者会出现胸闷,有导致气胸发生的可能[7]。阻滞前和阻滞后需进行两肺听诊并进行对比,若患侧呼吸音减弱明显并伴呼吸困难,应X线检查确诊是否发生气胸。气胸肺压缩小于20%可给氧,进一步观察,待其恢复正常体征。若气胸肺压缩大于20%并有明显症状者应做闭式引流术。术者应熟悉解剖结构,麻醉时动静脉滞留针进针法应熟练准确,避免上述并发症的发生[8]。

动静脉留置针较常规臂丛麻醉所用的穿刺针粗,所以进针时要缓慢,避免造成神经损伤。在手术结束后将动静脉留置针接镇痛泵行PCNA,可阻滞交感神经使患肢血管扩张,有效防止术后因疼痛诱发血管痉挛,防止血管危象发生,有利于再植肢(指)成活,提高手术成功率[9]。

使用动静脉留置针行连续臂丛麻醉用于上肢手术安全方便,麻醉操作简易。但动静脉留置针在进入臂丛鞘时,因解剖位置的关系,操作不成熟或不当会产生并发症,如局麻药误入血管、气胸等,术后套管因操作不当易折导致局麻药注入困难等,所以操作要准确熟练、术后护理要到位,自控镇痛的患者慎用。本次研究两组均未发生血气胸、膈神经阻滞及臂丛神经损伤等并发症。

综上所述,连续臂丛麻醉应用于上肢手术具有操作简单、可控性强、安全性高、再次加药量少、不良反应少及麻醉效果满意等优点,可满足各类上肢手术需求,值得临床推广。

[1]赵冬生,黄海斌,李大鹏.连续锁骨上臂丛鞘内阻滞应用于上肢手术及术后镇痛的临床观察[J].临床外科杂志,2009,17(2):131-132.

[2]王新荣,王坤.上肢手术不同臂丛神经阻滞方法的效果比较[J].中国误诊学杂志,2008,8(23):5591-5592.

[3]蒋鹏,赵明,谢杏英.上肢手术后不同镇痛方法的效果比较[J].江苏大学学报:医学版,2003,13(4):294-296.

[4]安永辉.连续臂丛神经阻滞在上肢手术中的应用[J].实用手外科杂志,2007,21(1):60.

[5]吴红,陆广汉.动静脉留置针连续臂丛神经阻滞用于上肢手术的临床观察[J].临床麻醉杂志学,2005,21(4):279.

[6]程俊,李龙兴,严达兵.套管针用于连续臂丛神经阻滞26例临床观察[J].遵义医学院报,2007,30(1):68-70.

[7]张贤军,陆振华,柴茂盛.静脉留置针连续臂丛阻滞的临床应用[J].现代中西医结合杂志,2006,15(22):3113-3114.

[8]刘慧丽,邓晓明,黄宇光.连续周围神经阻滞用于术后镇痛的研究进展[J].现代实用医学,2004,16(1):6-9.

[9]张智勇,张国华,张立涛,等.连续锁骨上臂丛神经阻滞的临床应用[J].中国骨与关节损伤杂志,2008,23(3):240-241.