认知行为干预对脑卒中患者抑郁障碍及生活质量的影响

王 岩 车 媛 曹樱花

北京军区总医院护理部,北京 100700

抑郁是脑卒中后较常见的并发症,发病率为20%~79%[1],已成为直接影响脑卒中患者生活质量和功能康复的重要因素。有研究显示,通过改变不恰当的认知方式,对于改善脑卒中抑郁患者的病情有积极的促进作用。我院2010年8月~2011年11月在常规护理的基础上对56例脑卒中抑郁的患者加强认知行为干预,效果满意,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院脑卒中抑郁患者92例,脑卒中诊断均符合1996中华神经学会修订的《各类脑血管病诊断要点》脑梗死的标准,抑郁符合中国精神障碍与诊断标准第3版(CCMD-3);除外脑出血、心房颤动、肝肾功能异常、活动性消化溃疡、血液病、严重的呼吸系统疾病及恶性肿瘤等病史患者;排除有严重的认知障碍、既往有精神病史的患者。所选患者均具有一定的中文读写或理解能力。其中,男55例,女37例;年龄43~79,平均(54.2±4.1)岁;平均收缩压为(168.56±16.73)mm Hg;单灶性脑梗死55例,颈内动脉系统梗死29例,多灶性脑梗死4例,腔隙性脑梗死2例,椎基底动脉系统梗死2例。将患者按照入院顺序进行编号,奇数为对照组,偶数为观察组,每组各46例。两组一般情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法

对照组采用常规护理+康复训练,观察组在对照组的基础上加强认知行为干预,由正规训练的1名心理医生和2名经培训合格的护师进行,1周/次,60 min/次,具体方法如下:

1.2.1 关心患者,开展讲座 主动关心患者,耐心听取患者的倾诉,运用沟通技巧,通过真诚友善的交谈,建立良好的医护关系。通过集体讲座的形式向患者介绍脑卒中的相关医学知识(包括治疗方法、常用药物、康复方法以及药物可能会产生的副作用)以及认知行为治疗在脑卒中后抑郁治疗中的重要作用,倾听患者的陈述,判断患者对脑卒中治疗的认知能力和需求,了解个体的看法、态度及应对方式脑卒中的发展和预后的影响,介绍相关治疗成功的病例,树立患者的康复信心。

1.2.2 一对一的交流 通过评估谈及个人经历时会出现情绪波动、病史、个人重大生活事件及患者对此采取的应对方式等内容,了解患者的抑郁状态,心理医师和护士可采用鼓励、解释、保证、情绪转移等方法给予心理支持,指导患者有效控制、调节情绪。

1.2.3 纠正不良行为 鼓励患者戒烟、限酒,激发积极认知行为,提倡有氧健身运动,包括室内慢走、健身操、太极拳、室外步行、慢跑步运动等,运动强度以患者不感到疲劳为宜,持续时间为20~40 min/d,循序渐进。饮食方法选择低脂、低盐、低胆固醇、低热量的食物,积极面阳性强化,反之淡化漠视。

1.2.4 认知治疗 通过讲座、互相讨论和治疗师答疑解问等方式,逐渐帮助患者建立合理的认知模式,激励患者面对生活事件时勤于尝试其他的解释[2],使患者了解应对负性事件、调节自我情绪与周边环境和睦相处的技巧。

1.3 评价指标

比较两组汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分和生活质量的改善。①抑郁情况:采用HAMD评价,共17项,总分≥17分(轻度抑郁:17~19分,中度抑郁:20~29分,重度抑郁:>29分)。②生活质量:采用生活质量综合评定问卷(genetic quality of life inventory-74,GQOLI-74)进行调查,共包括4个维度:躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态,74个条目,分数越高说明生活质量越好。问卷由患者独立完成,当场回收,共发放问卷92份,回收92份,回收率为100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 11.5统计学软件进行数据分析,计量资料数据用均数±标准差表示,两组间比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者干预后抑郁情况比较

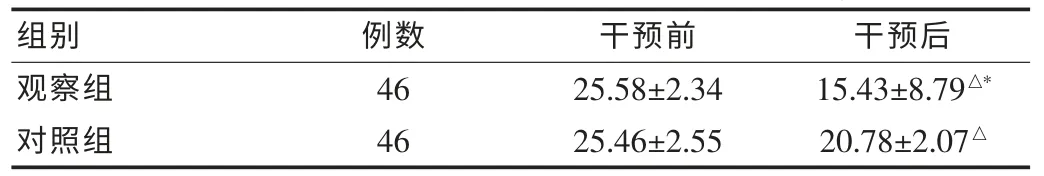

两组患者护理干预前HAMD评分差异无统计学意义(P>0.05),护理干预后观察组的HAMD评分显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者护理干预前后抑郁情况比较(±s,分)

表1 两组患者护理干预前后抑郁情况比较(±s,分)

注:与对照组比较,*P<0.05;与同组干预前比较,△P<0.05

组别 例数 干预前 干预后观察组对照组46 46 25.58±2.34 25.46±2.55 15.43±8.79△*20.78±2.07△

2.2 两组患者生活质量比较

观察组干预后在躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态方面评分显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预后的生活质量比较(±s,分)

表2 两组患者干预后的生活质量比较(±s,分)

注:与对照组比较,*P<0.05

组别 例数 躯体功能 心理功能 社会功能 物质生活状态观察组对照组46 46 38.2±3.7*33.7±3.6 37.5±3.5*32.6±3.4 37.6±3.9*35.1±3.1 25.6±3.5*28.2±3.2

3 讨论

脑卒中是最常见的脑血管疾病,随着我国老龄化步伐的加快,脑卒中的发病率呈逐渐上升的趋势。脑卒中的发病率高、死亡率高、后遗症率高、并发症率高、复发率高,患者的心理问题较为严重,如抑郁、焦虑等,这种状态会影响运动及认知功能的恢复,影响康复效果[3]。脑卒中后抑郁的患者对未来常表现出失望感,缺乏恢复的动力,不愿为康复做出努力,进而生活能力和神经功能康复恢复缓慢。

认知疗法是心理治疗的主要内容之一,于1976年由美国心理学家Beck首次提出,其是医护人员在与患者建立了良好的医患关系的基础上,通过认知行为护理干预,改善患者的心理状态与适应方式,以消除或减轻其症状[4]。脑卒中后抑郁的患者有更多的负性自动思维和功能失调性认知,常常对自我、周围环境及未来世界做出消极评价,这与社会心理因素、神经生物因素及神经内分泌等各种因素综合作用有关。认知行为干预就是要最大限度地激发患者潜在的心理资源,改变患者的不良认知,一旦认知上的缺陷得到改变和矫正,不良情绪和行为也会相应的好转[5]。

本研究对患者采用的认知行为干预措施主要有:关心患者、开展讲座、一对一的交流、纠正不良行为和认知治疗。结果显示,认知行为干预组的患者在HAMD评分改善和生活质量评分方面显著优于常规护理组(P<0.05)。这表明通过认知行为干预使患者在应激事件发生之前对其有一定程度的了解,进而减轻了脑卒中所带来的心理应激。

综上所述,认知行为干预有助于改善脑卒中抑郁患者的不良心理,提高其应对技巧,促进神经功能的恢复,提高生活质量。

[1]邹立.卒中后抑郁早期药物干预对神经功能康复影响的临床对照研究[J].实用医学杂志,2008,24(20):3508-3509.

[2]钟美容,马秋平,朱秀丽.认知行为护理干预对脑卒中后抑郁患者预后的影响[J].广西医学,2009,31(10):1553-1555.

[3]钱文茹,李森龙,边如玉,等.心理康复护理对脑卒中后抑郁患者生活质量的影响[J].中国美容医学,2010,19(z2):276-277.

[4]杨伯泉,朱慧民,王灵红,等.认知行为干预对老年冠心病患者心理健康与心血管危险因素的影响[J].中华全科医学杂志,2011,10(1):54-47.

[5]吴艳,许冬梅,李菲菲.认知行为护理疗法对抑郁症患者负性情绪和应对方式的影响[J].中华现代护理杂志,2011,17(4):395-396.