统筹城乡背景下促进农民工就业的政策建议

丁孟春,宋春函

(长春理工大学经济管理学院,吉林长春,130022)

党的十七大报告中指出“必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,实施扩大就业的发展战略,促进以创业带动就业”。农民工为我国城乡协调发展和经济社会建设做出了重大贡献,是我国经济生活中一支不可缺少的新型产业工人大军。农民工就业问题中隐含着深刻的社会问题,促进农民工就业是建设和谐经济社会的重要举措。统筹城乡是解决农民工就业问题的主要手段和良好机会,因此,探究统筹城乡背景下促进农民工就业问题具有重要的现实意义。

一、我国农民工就业的现状

(一)农民工就业的规模

目前,我国正处于城市化高速发展的时期。2011年年底,我国城市化率达到51.27%。城镇吸纳的农业劳动力,在城镇中以农民工的形式就业。在众多行业中,农民工已成为从业人员的主体,农民工的数量已超过了传统意义上的,主要由城镇居民构成的产业工人。据中国经济网公布,2011年,我国有农民工总量25278万人,其中本地(县内乡镇)农民工9415万人,外出农民工15863万人。

(二)农民工就业的基本流向及构成结构

目前,我国农村剩余劳动力流向总体上是从中西部农业人口大省流向经济发达的中心城市和沿海发达地区。此外,以农村青壮年为主体的劳动力转移高峰期已经过去。我国目前的农业劳动力构成结构,留乡务农的人员中以中老年人和妇女居多。留乡劳动力当中,有高中以上文化程度的只占到8%左右,从事农业的只占5%。这表明,未来农村剩余劳动力就业的难度将会越来越大。多年来,我国农民工就业和转移促进了城镇化的发展。然而,这些转移出去的劳动力由于受到各类城市落户条件的限制,加上自身经济能力较弱,只有约10%的人能够通过各种渠道获得当地户口,这严重影响到了他们在城镇就业的稳定性。

二、基于二元经济理论分析统筹城乡背景下农民工就业所面临的主要问题

劳动力转移模型及二元经济理论是由刘易斯首先提出,并由费景汉和拉尼斯等人创建和发展起来的。该理论与我国当前的城乡二元体制的现实结合,为制定统筹城乡促进农民工就业的政策提供了理论依据。判断我国当前农业发展阶段,可参照世界银行在世界发展报告中通过对不同发展阶段国家数据采集编制的农业发展阶段的指标体系。

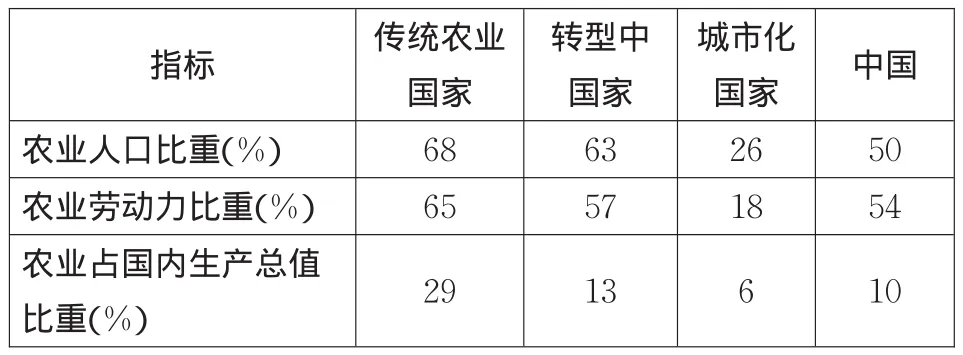

表1 农业发展指标对比

由上表可见,中国目前正处于转型中国家向城市化国家过渡的阶段。该阶段的现实问题主要表现为:农村剩余劳动力搜寻工作难度大,就业能力低,工作时间过长,工资水平过低,劳动权益保障系统不完善,配套生活设施与服务仍需提高,就业环境无法达到真正的公平和有效等。从统筹城乡的角度看,我国农民工就业的具体问题表现如下:

(一)管理因素制约

我国劳动力市场的信息化发展滞后,公共就业服务信息渠道不完善,非农产业对农村富余劳动力的就业空间有限,缺乏基本的就业信息和职业介绍等服务,针对农民工的岗位信息不明确。因而,我国的劳动力市场机制不完善、市场规则不健全是构成农民工就业问题的管理因素。

(二)制度因素制约

我国的社会保障起步较晚,自农民工在城镇就业后,尽管政府一再强调企业要将农民工职工纳入社会保险,然而农民工的参与投保率依然很低。此外,农民工搜寻工作难度大,大多数农民工在城镇就业后从事劳作强度大或工作风险高的工作,却未能享受到基本的社会保障待遇。农民工劳动就业制度、社会保障制度、就业服务体系等没有实质进展,与我国城市化进程迅速推进计划很不协调,更是构成农民工不能充分就业的制度因素。

(三)社会因素制约

农村富余劳动力转移到城镇,加入城镇建设工作后,部分城市居民在心理上并未充分接纳农民工,在各种层面上,歧视农民工的现象普遍存在。与此同时,政府在产业发展规划上,也没有把促进和维护农民工就业放在首位,农民工与城市职工难以同工同酬、同工同权,致使各地农民工就业压力长期存在。农民工在城镇受到歧视是导致农民工就业问题的社会因素。

三、国外农村劳动力就业对我国的启示

由于我国的劳动力供给规模、经济市场和社会文化环境、产业结构等方面与其他国家存在较大差异,这导致中国农民工的流动和就业形式和西方发达国家有所不同,但各国农村富余劳动力向城镇及非农产业转移的大趋势是一致的,转移速度均主要由经济发展水平和经济增长速度决定,劳动力转移的过程也有很多相同之处,因而,国外农村劳动力转移的经验对我国统筹城乡促进农民工就业有重要的启示和借鉴作用。

(一)国外城乡统筹及促进农村劳动力就业的经验

在以英美为代表的西方发达资本主义国家,政府通过制定宏观的经济政策间接地弥补市场机制存在的缺陷。美国在工业化进程中,在农村大量推广机械化生产,这一措施不仅提高了农业劳动生产率,更使得大批农业劳动力从土地中解放出来,转向非农产业,为美国解决劳动力短缺问题奠定了基础。反观拉美等国家,在其城市化进程中,忽视了农业领域的发展和投入,不断从农业中抽取资源、劳动力和经济剩余。导致农业发展停滞不前。并造成了粮食和工业原材料短缺、资金不足、市场萎缩、外汇紧缺等情况,并最终制约了工业化的发展。由此可见,在发展国际化大都市和中小城市的同时,不可忽视农村建设。此外,由于工业化水平的推进,在20世纪50年代以前,发达国家农村富余劳动力的就业和转移的主要方向是从农村向城镇移动,使得城市化水平显著提高。但在20世纪50年代后,农村富余劳动力转移的方向更趋向于在农村内部转移,主要体现为农村城镇化或农村非农化,其本质为高度发达的工业化水平推进了农业的现代化,城市反哺农村,工业反哺农业,城乡差别缩小,或不存在城乡差别。

(二)对我国的启示

第一,政府是统筹城乡促进农民工就业的重要保障。由英美发达国家成功经验可知,政府通过制定宏观的经济政策可间接地弥补市场机制存在的缺陷,以促进农民工就业。中国作为赶超型发展中国家,政府作用更为重要。鉴于发展中国家的国情、经济市场和社会文化等方面的特殊性,政府不仅可以宏观和间接地影响农村富余劳动力的转移,在某些层面还可以微观和直接地干预农村富余劳动力的转移。

第二,农业发展为促进农民工就业奠定基础。由英美发达国家及拉非国家的发展实例可知,在工业化进程中,发展国际化大都市和中小城市的同时,不可忽视农村建设。农业的发展,为农村富余劳动力向非农产业部门的顺利转移奠定了坚实的基础,因而在未来的城市化及统筹城乡促进农民工就业的过程中,决不能放松农业的发展。

第三,劳动力在农村内部转移是促进农民工就业的重要途径。由英美等发达国家的成功经验可知,可通过在农村发展非农产业、统筹城乡,使劳动力在农村内部转移,可解决中小城镇中劳动力资源饱和问题,并可更有效地促进农民工就业。

四、统筹城乡背景下促进农民工就业的政策建议

(一)建立城乡统一的劳动就业制度、社会保障制度和就业服务体系

要建立城乡平等的就业准入机制和劳动用工制度,降低农民工就业的门槛,实现城镇中劳动力的平等竞争和自由流动,保障农民工的平等地位和合法权益;积极探索,加快建立和完善农村社保制度,妥善解决农民工的社会保障问题,尽早实现全民型社保体系;应建立城乡平等的就业服务体系,政府应开拓相应就业服务机构,开发专门针对农民工的就业服务项目,收集岗位信息,简化手续,提高服务质量,免费向农民工开放职业介绍和就业信息等服务。

(二)开展技能培训活动,提高农村劳动者的素质

应针对各地主要行业的就业素质要求,由政府组织编写专门教材,并免费面向农民工进行专门的就业技能培训,加强对农民工的科技普及,提高农民工的就业技能,如电脑应用、机械应用等,同时培养农民工的法律和维权意识,以及向农民工普及健康、科学、文明的生活方式。

(三)在农村中培育一批吸纳富余劳动力能力较强的产业

统筹城乡,在农村培育一批吸纳非农就业能力较强的产业,是促进农村富余劳动力就业的有效模式。各地应针对自身特色,调整农业产业结构,改变过去单纯发展种植业的产业结构,发展林、牧、副、渔以及农业社会化服务体系,加大农业综合开发的力度,向农业的深度和广度进军,使众多农业劳动力获得创造财富的机会,使劳动力在农村内部转移,缓解城市中由于劳动力饱和造成的就业负担,有效地促进农村富余劳动力就业。

(四)促进第三产业发展,加快产业结构的调整升级

发展劳动密集型产业是吸纳农民工就业的重要渠道。第三产业就业容量大,劳动密集型产业占有相当大的比重,能够为农民工就业提供更广阔的空间,且第三产业中有一部分对劳动力的技能要求不高,能够满足农民工就业的需要。加快发展第三产业,可把更多的农民工转移到流通、服务等领域。所以,我们要在资金、技术、用工制度等方面给新近发展起来的第三产业提供优惠和便利条件,同时,制定相关的行政和法规措施以加强对第三产业的宏观管理和监督,实现第三产业健康发展,促进产业结构的调整升级。

[1] GUPTA M R.Rural-urban migration,informal sertor and de⁃velopment policies:A theoretical analysis[J].Journal of Devel⁃opment Economics,1993.

[2] 钱文荣,黄祖辉.转型时期的中国农民工[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[3] 黄红华.统筹城乡就业中的政策工具选择与优化[D].杭州:浙江大学,2009.

[4] 冯奎.转移农业劳动力,小城镇作用有待发挥[EB/OL].http:// www.ce.cn.

[5] 赵芳.城乡统筹发展背景下农民工就业问题研究[J].社会科学家,2010.