从符号学视角分析语言与文化的关系

靳海涛

(河南科技大学外国语学院,河南洛阳,471039)

一、文化是语言的重要组成部分

众所周知文化对语言的影响作用,但如果从符号学视角审视语言的本质的话,文化不仅仅是语言的外在影响,而是语言诸因素中一个重要组成部分。

(一)符号学对语言中文化因素的关注

符号是符号学和符号分析的核心问题,也是语言学的重要课题。瑞士的语言学家索绪尔和美国哲学家皮尔斯是符号学的创始人。在语言学界索绪尔的分类法最有权威性。他把符号分为语言符号和非语言符号,而且认为语言(语音)符号是人类符号系统中最重要的符号。但是他最初所说的语言符号未涉及到文化因素,只认为符号是由音像和其所代表的概念组成,二者的关系相当于一张纸的不可分割的两个面。但到1966年提出关于符号的“能指”和“所指”的关系之说是对语言学的又一大贡献,指出“在很多情况下,符号代表的意义不像词汇的字典那样是自明的,很多符号的意义是推导出来的,或者是对环境和情景的诠释的结果”。这意味着语言中的文化因素已引起学术界的关注[1]。

1984年日本语言学家池上嘉彦在《符号学入门》中发表了对语言的三点“再发现”,其主要观点是说:语言不仅仅是手段,语言本身就是文化的化身。池上的“再发现”明显地揭示了“语言与文化的一体性”[2]。

(二)语言的“双重代码系统”所展示的语言与文化的一体性

2000年3月姚灯镇在其论文中明确提出“言语交际中的代码系统包括语言代码系统(简称为语言规则)和文化代码系统(简称为文化规则)”之说[3]。此说从符号学角度简明扼要地反映了语言与文化的一体性。

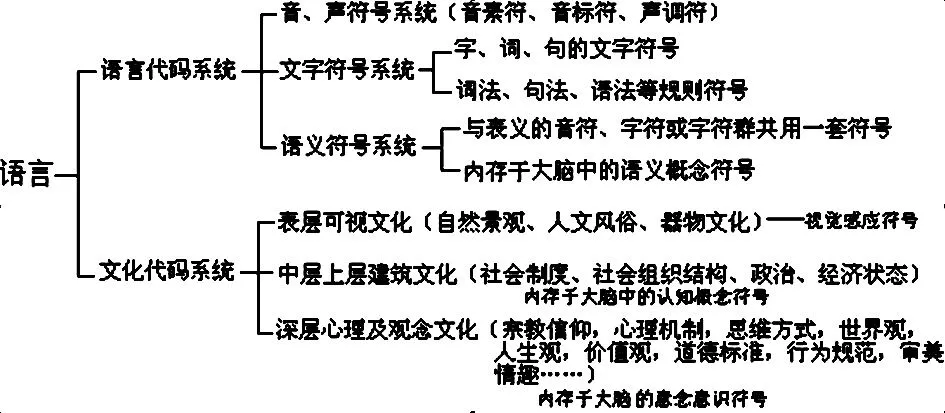

在以上人们感性和理性认知的基础上,笔者通过再三探讨研究,尝试着用符号学原理分析语言的组成以及语言中语言代码系统与文化代码系统的关系如图1。

从以上概括的语言系统表中可看出语言与文化的不可分割性。正因为如此语言代码系统存在于文化场(语境)的同时,它自身也渗透着文化,是文化的结晶。文化代码系统是语言的一部分,对语言代码系统实施影响、制约和干涉作用。

图1

二、文化代码系统对语言代码系统的制约

文化代码系统是对语言符号使用的一套干涉系统。语言国的宗教信仰、心理机制、思维方式、世界观、人生观、价值观、风俗习惯、行为规范、审美情趣等等均可视为一个个文化代码符号,它们是对语言符号使用的制约机制。文化代码系统表现出的文化规则具有很强的民族性,操不同语言的民族必须严格按照各自文化规则控制下的语言使用规则实施语言行为。

但由于文化代码是隐形的,因此语言中的文化规则也是隐含的。对于外语学习者来说,语言规则似乎较容易掌握,而领会文化规则就难得多。常常犯将母国语言中的文化规则套用到外语中去的错误。

例如:日语专业二年级学生作文中有这样一段「○先生はいつもとても熱心に授業をします。だから、私たちはみんな先生の態度に感心しています。一言で言って、○先生はとても優秀な先生です」。作为二年级学生的表达水平,从文字符号和语言规则看,这段话没有太大的毛病。表述内容也都是事实。但是作为受到称赞的日本教师看到此文感到很不自在。因为日本人的理念是:学生没有资格评价或表扬老师。这种写法无异于是以尊长的身份自居,而把老师当作下属。此句日语的文化规则是通过表达自己受恩受惠之后十分感激的心情,从而达到从侧面反映出对老师人品的尊敬。

由此可见,日本语言中如果没有文化代码系统的支撑,就等于抽掉了日本文化魂,也就不能称之为地道日本语了。按照屈延平(1991)在跨文化语篇分析中的提法,这种失去了文化代码系统控制的语言只能称之为“中介语”、“中介语篇”[4]。

三、潜在于语言代码系统中的文化符号

任何一个民族语言的词、句、语篇等语言文字符号中都会渗透着该民族文化的若干内容。如果说我们看不出来,感觉不到,那是因为我们对语言中的文化因素以及语言与文化的“一体性”的悟性还不足。只满足习得语言符号语义,看不见潜在的文化符号语义。有些语言之所以有魅力,就是它蕴含了丰富的文化语义。试看以下实例:

句型例:日语「...てはいけない」的文化内涵量

「...てはいけない」的语言符号的语义是表示禁止,译为“不许……”、“不能……”。然而它所隐含文化语义是“如果违反,其后果不幸”。就这样一个普通的惯用句型竟然体现了日本人的行为准则和思维模式。例如:

(1)它是日本儿童游戏的规则。

「隠れん坊」 [捉迷藏]

(2)将第2行对角元以右的3个元素赋值给对角元以下的3个元素;再对第2行的3个元素规格化;继而对第2列元素消元,仅计算虚线框中的6个元素,见图4下图。

みつけられてはいけない。 不能被“鬼”找到。

みつけられる。 (如果)被找到。

鬼にさせられる。 你就被迫成为“鬼”

(2)它是日本某些迷信的逻辑。

〔「写真を撮る」についての迷信〕[有关“拍照”的迷信]

三人並んで写真を撮ってはならない。 三人不可并排照像。

三人並んで写真を撮る。 三人并排照像。

真ん中の人が死ぬ。 正中间的人会死。

(3)它是日本民间故事后半情节发展的定势。如:

《恩返し》 《报恩》

主人公はある部屋をのぞい 主人公被告之不

てはならないと言われる。 许窥视某房间。

主人公はその部屋をのぞく。 主人公窥视房间。

主人公は鶴の娘に放棄 主人公被(刚认作)

されてしまう。 女儿的鹤抛弃。

从以上游戏、迷信和民间故事中近乎一致的语言表达方式,不难看出日本人有着共同的文化理念(或者说价值取向)。这种寄托在句型「...てはいけない」中的理念,不但培植了日本人的行为规范,同时也培养了日本人在语言编号时具备共同的思维模式。

四、语用研究应遵循语言的“双重代码系统”规则

我们说语言的“双重代码系统”之说是语用研究的基础,是因为语用研究必须建立在对语言的正确的认知基础上。我国三十年来的大量语言研究的成果表明的语言的“双重代码系统”是客观存在的。它是对语言的写真,是语言学最基础的原始理论。基础理论往往更具有普遍意义。为说明其在语用研究中的实用性和普遍意义。笔者在此试析几例:

例1:分别在1975年和1981年提出的,直到90年代在我国还被部分学者重视的著名的格赖斯会话原则和新格赖斯会话原则,恐怕也须在遵守“双重规则”的大前提之下。必须强调交谈的双方按照同一代码系统,也就是说必须是同一文化背景,操同一种语言。同民族操同种语言的人们,尽管他们意识不到,但事实上相同的文化规则在他们的头脑里已有内存,因此他们在输入或输出语言符号的同时,享有大致相同的认知概念、审美情趣、思维方式、道德规范、价值取向等文化代码系统。在这一前提下,交谈的双方才能按照格赖斯会话原则去输出和接收语言符号,顺利展开和发展会话。

如果交谈的双方是不同国度的人,首先其中一方必须学习对方民族的“语言+文化”的双重知识,将自己置于与对方交流所需的同一套代码系统内。只学语言规则,不学相应的文化规则,则会出现文化理解差异造成的障碍,格赖斯会话原则无法顺利实施,更谈不上他所提出的会话的质量准则、数量准则、关联准则和方式准则。

例2:布朗(Brown)和雷文森(Levinson)在1978年提出了“面子”理论。到了1987年又在论作中特意说明:“面子”这一概念具有普遍性,但在特定的社会它又受到文化规则的制约。这说明“面子”理论的倡导者的认识也在深化提高,认识到了“文化规则”之前题性。

例3:还有,“衔接理论”是韩礼德和哈桑于1976年提出来的。但他们却无法解释许多语言现象,如缺少成份时连贯性依然存在。原因就在于当时他们只承认语言符号的存在,而忽视了文化符号的存在。直到有了“缺省推理”、“缺省预设”等语言分析工具,人们才能理解有时语言中即使缺少部分语言符号或信息,语义依然连贯[5]。但是笔者想要强调的是当缺省部分语言符号或信息时,无论如何不可缺省文化规则,不可缺省文化符号,否则语义绝对达不到连贯。这里指的文化符号包括交谈双方共享同一个语境。

日本人出于他们的礼貌观念和性格的暧昧(属文化规则),习惯于运用缺省预设和缺省推理等语言技巧。只懂日本语言,不知日语文化规则的中国人、美国人往往听不懂日本人的话。所表达的究竟是赞成还是反对,是接受还是拒绝,是赞扬还是批评,令人较难判断,甚至可能发生误会。

语言的“双重代码系统”之说犹如双轨航道,语言语用研究必须遵守“双重代码系统”中由人类用3千年以上约定俗成的语言规则和文化规则,忽略其中任何一轨都可能使研究迷失方向或钻进死胡同中去。这样说也许过分,但至少会出现自相矛盾、不圆其说的局面。语用研究的成功之作,均是遵守语言的双重规则,特别是尊重文化代码系统规则的结果。相信具有“语言的双重代码系统规则”理念(即遵守语言规则,又尊重语言的客观的文化规则)的语用研究将取得更丰硕的成果。

[1] 贾玉新.跨文化交际学[M].上海外语教育出版社,1997.

[2] 池上嘉彦.符号学入门[M].日本:岩波新书社,1984.

[3] 姚灯镇.试论文化规则对言语交际的制约[J].解放军外国语学院学报,2000(2).

[4] 李炯英.中国跨文化交际学研究20年述评[J].解放军外国语学院学报,2002(6).

[5] 徐则宇,顾海悦.缺省预设:话语连贯的心理基础[J].解放军外国语学院学报,2000(3).