城市区域形成的集聚机制——基于集聚尺度的理论诠释

◎ 魏旭红 孙斌栋

一、研究背景

在“新区域主义”思潮引发热议后,“城市区域”的概念再度被人们关注。在全球范围内各个不同规模的城市区域的迅速发展下,“地理已死”的观点已经不再那么绝对。自“城市区域”的概念作为一种区域现象被再度提出(Scott;Soja;Storper)后,国内外学者针对“城市区域”的空间组织形式提出了一些新的观点[1-5]。综合后可初步得出,“城市区域”是地理相互邻近地区的空间集聚现象。

集聚是一种空间现象,存在一定规模和尺度[6]。若以中心城市空间范围为边界,诸如金融行业机构则倾向在CBD处集聚分布,这样的集聚是微观尺度的。若以城市市域空间范围为边界,中心城市本身则是一种集聚现象,因其与郊区、乡村相比,仍具有更显著的要素聚集能力。若以城市群、大都市区空间范围为边界,空间邻近的地区又可以构成空间尺度更大的集聚。在这种区域化的城市实体中,集聚经济不再局限于某个中心城市内部,而是在这组功能相互联系的城市间共享,即邻近城市间的互动和城市内主次中心的互动一样能获得良好的集聚效益(Phelps and Ozawa;Sassen)[7-8]。我们认为“城市区域”是上述第三类较大尺度的集聚,这种“大尺度”指集聚突破地区边界,发生在空间邻近地区。

目前针对大尺度集聚的研究较少,尤其是针对其作用机制的认识仍然不够系统,这并不利于现实中日益显现的“城市区域”空间组织的引导与发展。深入地认识较大尺度集聚的作用机制,对于区域政策制度安排如何顺应经济活动主体的理性行为、有效配置资源,并将集聚经济的有效性发挥到更大,具有十分重要的现实意义。因此,本文从集聚经济机制的经典理论与相关实证研究入手,探讨大尺度空间集聚的机制,为城市区域的形成提供一种解释思路。

二、相关集聚理论的述评

(一)马歇尔的集聚经济理论

马歇尔认为集聚形成的根本机制在于集聚区域内经济活动个体可以享受到由于聚集分布而带来的正外部性。这种外部性与单个的企业无关,而是与区域内的所有经济活动个体共同引起的,因此企业倾向于进一步向此集聚[9]。马歇尔认为,知识溢出、中间商品投入和专业劳动力市场共享是造成集聚的最主要原因。理论上,马歇尔定性地阐释了集聚经济的三方面成因,但对这些成因如何影响集聚现象空间演变并无过多讨论。事实上,在区域综合发展条件影响下,知识溢出效应可以在多大的空间尺度上发挥作用,中间商品投入的影响范围有多大,以及劳动力市场可以实现共享的空间范围大小等等,这些都是值得深入探讨的问题。例如,当交通与信息技术得到进一步的发展与提升后,要素可以在更大的空间范围内流动,这可能使知识溢出效应扩大到更大范围、劳动力市场在更大的区域范围内共享等等,这样的话,经济活动集聚的空间边界也将有一定的扩张和变动,比如突破单一城市边界,从而形成城市区域空间尺度的集聚。

(二)区域经济发展的新古典模型

区域经济发展的新古典模型将城市经济增长放到其所处的区域背景中,探讨了区域经济活动集聚与分散的影响因素[10]。模型认为,地区比较优势是促使集聚现象产生的主要原因。若某一地区资源要素禀赋优于另一地区,例如接近原料产地,可以减免运输原料的成本,这将直接提升该地区的边际产品收入①,工资水平提升自然会吸引更多工人聚集至此。后期随着该地工人数量的扩张,边际产品收入逐渐降低,两地区边际产品收入差异不断减小,直至完全相等,此时工人的区际移动停止,区域发展达到均衡。此时的均衡水平下,经济活动更倾向于在比较优势显著的地区集中,两地区经济差距相对明显。

若将区际运输成本的动态变化一并考虑进来,如技术水平提升等等将带来区际运输成本的降低,这将在一定程度上削弱地区自有的比较优势。当两地区再次达到相同的工资水平时,自然优势显著地区的就业规模虽然还是会高于另一个地区,但是从区域整体角度来看,两地区经济差距明显减小,经济活动逐渐分散在更大的空间范围。

新古典模型更侧重于从地区聚集力变化的角度分析集聚的产生与演化。当地区比较优势明显时,则聚集力强,从区域经济发展结构来看,经济活动更倾向于集中在一个地区内。区际运输成本降低将削弱地区比较优势,此时聚集力逐渐变弱,经济活动不再十分集中于一个地区,而是呈现扩散。但是需要指出的是,新古典理论并未加入空间的概念,因此也没有讨论经济活动扩散的具体空间指向。

(三)新经济地理学派相关理论模型

1.核心-边缘模型(以下简称CP模型)

图1 区域发展的新古典模型(两地区不完全同质,且运输成本可变)

CP模型由克鲁格曼于1991年建立。克氏认为,企业区位选择会受到聚集力和分散力的影响,本质上都是由于企业追求利润最大化的结果。聚集力和分散力的合力效果从根本上决定了各类要素的流动方向,当聚集力大于分散力时,企业将倾向于在一定空间范围内集聚分布。因此,集聚是聚集力和分散力作用的综合结果。

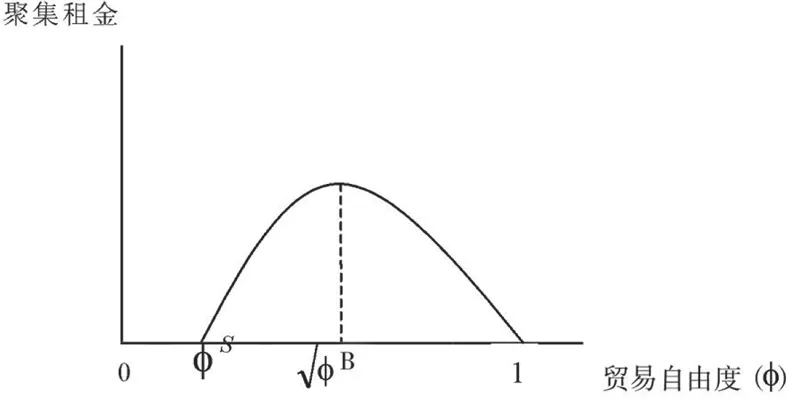

模型提出,区际运输成本②是影响聚集力、分散力变动的重要因素。当区际运输成本无限高时,分散力大于聚集力,随着运输成本的降低,聚集力、分散力均会减弱,尤为重要的是分散力减弱的速度将快于聚集力减弱的速度。当达到某个临界值后,聚集力将超过分散力,集聚形成。CP模型建立了“聚集租金”③概念,用以分析集聚形成后的发展演变过程。当区域内形成集聚后(即运输成本达到临界点),区域内部结构将分化为核心区域与边缘区域两个部分,核心区域内经济活动集聚程度高,就业机会多,生活成本较低,边缘区域反之。因此核心区域与边缘区域存在明显的“聚集租金”差异[11]。随着区际运输成本的不断降低(贸易自由度逐渐提升),聚集租金先上升后降低,呈“驼峰状”变化。经济活动主体对聚集租金做出权衡,进行区位决策,各个经济主体决策的综合结果则构成了区域集聚的空间分布特征。

然而,CP模型只提出了“聚集租金”的变化规律,而并未具体论证每个不同“聚集租金”水平下所对应的经济活动集聚的空间形式,通过对“聚集租金”演化特征的合理演绎,我们认为大尺度集聚现象的形成是暗含在CP模型的结论中的。演绎过程如下:随着区际运输成本的降低,从“临界点”(贸易自由度为 )到“聚集租金”峰值(贸易自由度为 )的过程中,核心区域的集聚强度和规模将不断增强;过了这一峰值后,核心区域的集聚强度和规模的变动,则存在一个博弈的过程,随着聚集租金的不断降低,当要素损失的福利效用可以在一定程度上被外围区域可提供的福利效用抵消时,核心区域的集聚形式可能呈现新的特征,经济活动可能会向外围区域扩张,使得核心区域的空间边界向外围扩大,此时,突破地域边界的大尺度集聚可能形成。

图2 驼峰状聚集租金

2.鲍德温等的局部溢出模型

21世纪初,鲍德温、马丁和奥塔维塔共同提出了局部溢出模型,该模型延续了CP模型的基本分析框架,即认为聚集力和分散力的合力作用及动态变化是导致集聚形成和演化的根本原因。当初始的区域集聚形成之后,核心区域与外围区域分界明显,核心区域内存在更大量的资本积累,因此将对于要素具有更大的吸引力,同时任何创新都可以从前期的创新中受益,这是一种促进经济活动进一步集聚的内生的聚集力。同时,核心区域较大的资本份额除了对要素向本区集聚产生相当程度的聚集力外,也会对区外部分有所溢出,这对于核心区域来讲是一种分散力[11]。核心区域内生的聚集力不受区际运输成本的影响,而对区外的溢出作用则随着区际运输成本降低而不断增强,并且这种溢出作用是存在一定空间范围的,随着与核心区域空间距离的拉近,溢出作用更加明显。

局部溢出模型提出的区际溢出效应及其变化规律,对集聚空间形式演变提供了重要的启示。模型强调区际溢出效应使得核心区域周边的区域获得了正外部性,并且这种正外部性随着区际运输成本不断降低而不断增强,同时,区际溢出效应也受到空间距离的影响,这让我们更倾向于认为,核心区域周边地区可能是核心集聚区域扩张的首选地域,而这仿佛对集聚区域的空间边界变动有了更加明确的指向性,即集聚可以突破地区边界,在空间邻近的地区范围内呈现更大尺度的聚集现象。

三、关于集聚空间尺度的扩展性实证研究

现有理论与模型对于大尺度集聚现象形成机制的结论多为暗含,尤其是对于核心集聚区域空间边界的发展演变并没有完善的论证。后期部分学者进行了扩展性实证研究,为较大尺度的空间集聚形成机制提供了更多有益的启示。

一部分实证研究,从马歇尔关于集聚的三个机制出发,探讨机制作用的空间尺度和范围。Ellison G.等(1994)在控制区际运输成本和地区不可移动要素的前提下,以美国为例,基于邮区尺度(zipcode)、县域尺度(county)、州域尺度(state),对知识溢出、中间商品投入和劳动力市场对集聚经济的影响强度进行了分析,结论得出,知识溢出发挥有效作用的空间范围最小,中间商品投入对于州域尺度的集聚作用最为明显,而劳动力要素市场的匹配程度对于所有空间尺度的集聚都有显著影响[12-13]。加拿大学者Stuart(2003)强调了从空间尺度衡量和审视集聚现象的必要性,即应该关注空间邻近地区外部性的共享现象,而这可能直接导致经济集聚突破现实中不同等级行政区划的边界[14]。Morenoetal(2005)利用不同距离阈值的空间权重矩阵分析技术外溢的衰减距离,发现当距离超出250公里时,欧洲17个国家175个地区之间的技术联系不再显著[15]。张浩然(2011)考察了地理距离对城市间溢出效应的影响,得出城市间溢出效应随着地理距离的增加呈现“倒U形”变化规律,最优溢出距离体现在50公里左右,这种溢出效应在200公里以外基本不再显著[16]。这样的结论提示我们,导致集聚形成的三方面机制发挥效用的有效空间范围并不一致,而机制综合作用的结果往往会使得集聚现象在不同的空间尺度上存在一定差异。

以新经济地理学派的理论模型为基础的扩展性实证研究,更多是以区际外部性与核心集聚区域内部空间结构可能产生的分散力为切入点,结合区际运输成本条件的变化,进一步观察经济活动是否会出现明显的邻近扩散,从而产生空间邻近地区的经济集聚现象。Alonso-Villar(2001)证明了区际运输成本的降低与城市内部通勤成本的共同作用会促使经济活动跨越行政界限,逐渐分布于两个空间上邻近的城市之内[17]。Murata and Thisse (2005)证明了运输成本与城市内部拥挤成本的共同作用使得企业与个人做出区位决策,当区际运输成本降低时,部分经济活动将会选址于邻近的小城市以节约城市内部成本,同时也充分享受到大城市各类商品服务的便利,但是由于后者商品服务的正外部性得以发挥也有一定的范围限制,因此,经济活动集聚的扩张变动往往首先趋向原核心区域的邻近地带,不会呈现空间距离较远的跨越[18]。Dean M.Hanink(2006)得出区际外部性效应存在一定空间界限的,同时,不同行业部门受到外部效应影响的空间范围也有明显差异。例如,零售业和服务性行业受到周边地区的影响更加明显[19]。吴颖等(2008)论证了给定区际运输成本下,核心区域内部集聚负成本将影响最终集聚的空间形式[20]。千慧雄(2010)探讨了城市市域边界内部集聚规模的影响因素,结论得出区际运输成本一定的情况下,城市集聚规模与居民支出结构、住房边际成本等将共同影响集聚空间形式[21]。In Kwon Park等(2011)以美国俄亥俄州县域经济单元为例,得出周边地区的空间近邻效应对于集聚现象的形成和发展具有重要的影响[22]。

四、城市区域形成的集聚机制:理论诠释

(一)城市区域是经济活动在大尺度空间上的集聚

经济活动的空间分布,归根结底是经济活动主体进行区位选择的综合结果。经济活动主体以追求利润最大化为根本目标,将选择成本最小、正外部性尽可能大、负外部性尽可能小的区位。集聚现象,是经济活动在一定空间范围内的集中,这种现象之所以存在,是因为企业集中在一定范围内更易享受到所谓“最佳区位”的正面效应。经典理论提出,经济活动主体追求更大效益的理性目标是产生集聚现象的最本质动力,因此,可以为经济活动主体带来规模经济、递增收益的区域,将是经济活动倾向于集中的区域。马歇尔所提出的集聚经济三方面成因旨在让处于集聚范围内的企业获得规模经济,从地区整体的角度来看,这种规模经济具有不断增强的特征。新古典模型认为,地区比较优势将为经济活动主体带来明显的规模经济。以新经济地理学为基础的空间经济学则认为,本地市场效应和价格指数效应是递增收益的主要影响因素。这些理论对于“集聚现象为什么会产生”提供了坚实的阐释和论证,说明了集聚现象的产生、演变是众多经济主体理性决策的综合结果,揭示了区域之间的非均衡力是经济活动向一定空间范围内集中的重要推动力量。

然而,经典理论对集聚作为一种空间现象的“尺度特征”关注不足。事实上,不同的空间尺度在现实中的体现十分明显。与企业在城市内部特定区位集中或经济活动向中心城区集拢不同,我们着重关注的城市区域实质是较大尺度的空间集聚,此时经济活动的集中通常是突破城市、地区边界的。在我国,若以地级市域为空间范围,此时经济活动突破地级市所辖县、县级市的边界而形成的空间集中,则可被看作较大尺度的城市区域集聚现象;若以都市圈、城市群为空间范围,此时经济活动突破地级市界而形成的空间集中,则是更大尺度的连绵城市区域的空间集聚现象。

(二)城市区域是聚集力与分散力动态组合的一种空间结果

非均衡力对经济活动集聚与否起着本质的作用,这取决于聚集力和分散力的合力效果,分散力增强会使得经济活动区位选择在更大的空间内综合权衡。一般来说,聚集力通常源于地区内部的综合发展条件和优势特征,人力资源丰富、市场规模较大、经济活动支撑性基础设施、共享的信息平台等等由于可以为经济活动带来规模经济和递增收益,通常都会产生较大的聚集力效应。分散力的存在,一方面源于地区内可能对经济活动产生的负外部性,例如经济活动过于集中而带来的恶性竞争效应、基础设施等公共服务供应短缺、要素成本迅速提升等,另一方面源于区际溢出而对地区核心优势的削弱,当区际运输成本降低时,核心区域对其周边邻近地区也存在明显的溢出效应,即区际溢出,这种区际溢出从本质上将在一定程度上削弱地区的核心优势,对部分经济活动产生向外扩散的效应。这种区际溢出,与Alonso(1973)提出的“borrowed size”十分相似,这一概念描述的是,大都市区的外部邻近空间往往也会表现出与大都市区相似的发展特征。在以往的理论中,马歇尔的集聚经济理论与新古典区域模型关注聚集力的作用,对于分散力的讨论基本上没有涉及。新经济地理学派的相关模型逐渐开始考虑分散力对经济活动的影响,但在分散力对区际空间影响方面没有做深入探讨。

随着区际条件与地区自身发展特征的动态变化,聚集力和分散力将呈现此消彼长的发展态势,当分散力相对于聚集力增大幅度更加明显时,会加强经济活动向外扩散的可能,使得部分经济活动有条件在更大的区域空间范围内追求综合效益的最大化,从而形成不同尺度的空间集聚,而城市区域就是其中一种尺度的集聚现象。

(三)经济活动向核心区域邻近地区的扩散是城市区域尺度集聚形成的重要环节

分散力作用在很大程度上决定了经济活动在区域空间范围内的空间集聚形态,因此分散力的影响因素与相应的变化规律是城市区域尺度集聚形成机制的重要突破口。从拥挤效应的方面讲,核心区域内部的各项拥挤成本是主要内容,地区内部空间结构是最主要的影响因素。拥挤效应多出现在具有较大经济活动规模或较高经济活动密度的地区,过度集聚使得经济活动享受到的负外部性开始大于正外部性,因此经济活动倾向于向核心集聚区域外围转移,同时处于外围区域的经济活动也不倾向于向核心集聚区域进一步进驻。从区际溢出的方面讲,核心区域对周边地区带来的正外部性是这部分分散力的主要内容,并且区际运输成本是最重要的影响因素。区际运输成本决定了城市、地区之间相互作用与相互联系的难易程度,区际运输成本的降低可以削弱核心集聚区域的地区优势,并将大大加强核心区域对邻近地区的区际溢出效应。在以往的经典理论中,新经济地理学的核心边缘模型开始强调分散力对空间集聚的影响,但是这里的分散力更侧重指的是核心区域拥挤效应所带来的负外部性。直到局部溢出模型提出核心区域对区外的溢出也是一种分散力,这才开始将核心区域与其周边邻近地区更紧密地联系在一起。

核心集聚区域两方面分散力的综合作用是导致经济活动扩散的重要机制,而城市区域尺度经济集聚的形成,则主要由于核心集聚区域周边邻近地区对经济活动的吸引力开始逐渐增强。其中,发挥重要作用的是核心集聚区域对周边地区的溢出效应,这直接决定了部分经济活动转移的空间指向。区际运输成本的降低会增强区际溢出效应,同时溢出效应随空间距离增大而减弱,因此核心集聚区域周边一定空间范围是最可能的受益者,当其具有匹配的要素市场时,将成为经济活动最倾向于转移的区域,此时经济活动将突破地区边界,形成区域的空间集聚。Alonso-Villar(2001)、Murata and Thisse (2005)、In Kwon Park等(2011)的研究业已初步证明了空间近邻的重要性,即部分向外转移的经济活动倾向于分布在大城市周边的小城市,一方面可以享受大城市的服务正外部性,另一方面可以避免大城市高额的拥挤成本[17,18,22]。

(四)不同来源非均衡力发挥作用的有效空间范围存在差异,城市区域尺度的集聚是给定空间范围内有效非均衡力的作用结果

现实中,聚集力和分散力的来源是复杂多样的,在给定的区际运输成本水平下,不同来源的非均衡力发挥作用的有效空间范围存在差异,这对于深入理解城市区域尺度集聚具有重要的意义。经典理论对于不同来源的非均衡力的有效作用范围并没有太多阐释,后期实证研究则提供了初步证据。例如,在给定的区际运输成本水平下,溢出效应随着距离核心区域的空间距离增大而明显减弱,且仅在较小的空间范围内发挥作用,地区之间的技术联系仅在一定空间阈值范围内显著,相比之下,中间产品投入与可共享的劳动力市场可发挥作用的空间范围则更大一些(El-lison G.等,1994;Stuart,2003;Morenoetal,2005;张浩然,2011)[12-16]。此外,同样在给定区际运输成本水平下,地区综合发展条件,如城市规模、住房成本等也对集聚空间形式存在一定影响(千慧雄,2010)[21]。

由于不同来源非均衡力发挥作用的有效空间范围存在差异,这直接导致不同类型产业扩散也存在明显的尺度差异。相对于生产、制造、加工为主的行业或生产环节,知识密集、技术创新型的产业或环节的扩散范围更小一些,而前者可以向更大的空间尺度扩散。例如,硅谷的IT研发产业,对知识、技术要求较高,因而长期稳定地分布在彼此交通可达性高且地域空间邻近的城市区域内。而IT产业的生产制造环节却分布在全球各地。事实上,发达国家向发展中国家的产业转移,主要是制造业与高科技产业的生产、加工环节,创新设计与品牌营销的核心部分主要还留在发达国家。又如底特律的汽车产业多个环节已经转移到美国南部各州,产业活动在国家范围内重新进行了区位选择。

地区综合条件差异、制度条件差异、行业差异等将直接影响不同来源的非均衡力发挥作用的有效空间范围。可以说,在每个城市区域各项复杂条件的综合影响下,给定城市区域空间范围内可以发挥作用的各种非均衡力,是城市区域内部经济活动空间集聚的最根本机制,同时,这也将直接导致不同城市区域间经济空间集聚的程度存在差异。

五、城市区域尺度集聚的政策含义

(一)政策意义

城市区域尺度集聚存在的合理性,为加强邻近地区间发展互动的区域性研究提供了重要启示,也为城市区域一体化发展和城市群的培育提供了理论依据。以往,传统的主流经济学常被当作是地区经济增长的主要参考理论,这类理论擅长研究三大问题,即生产什么,为谁生产,以及怎样生产,同时更专注于研究生产效率如何会得到更大幅度的提升,主流经济学认为市场力量可以指导资源要素配置并得出最优解,这些讨论更多地是在一个相对同质化区域下进行。主流经济学忽略了每个区域自有的特征,也忽略了生产活动的空间定位问题。新经济地理学派的相关理论与模型突破性地在这一方面取得了一定进展,并对经济活动区域集聚现象的形成机制进行了相对严密的定量论证。当生产活动的空间定位被加入到研究行列后,就与社会现实问题联系得更加紧密,我们关注的问题不仅仅是地区生产效率,还包括地区之间的相互作用与制约关系、地区经济发展差距等等。城市区域发展的问题,往往更关注城市单元间的互动关系与相互制约。新经济地理学派恰恰认为,任何地区的发展与变化都取决于其在更大空间范围地区(即连续空间)的分布,某一地区的发展变化不单单取决于地区内部的各方面条件,同时也取决于其他所有地区的发展特征[22]。因此,新经济地理学派的相关理论模型,以及目前以此学派为基础展开的空间经济研究,均可作为城市区域研究的重要指导,尤其是对探索中心城市对周边地区的带动辐射,以及城市间有机经济联系的如何加强的问题,都具有更加重要的现实意义。事实上,我们所重点探讨和关注的大尺度空间集聚现象,对于“地理已死”的观点是一个有力的回击,也就是说,尽管随着各类要素、商品和信息流动成本的降低,经济活动并不会实现完全的分散布局,邻近的地区之间相互作用、关联和制约依然值得重视。

(二)现实障碍

尽管城市区域尺度的经济集聚在理论上是完全可能的,同时,现实中各种降低区际运输成本的实际举措也不在少数,例如积极推进区域交通一体化、经济一体化以及基础设施一体化等,然而在更大范围内实现空间上的经济依赖与经济关联,却在现实中遇到种种障碍。“行政区经济”的竞争就是非常重要的现实障碍之一。行政区经济是我国改革开放以来制度变迁、设计所衍生的负面产物。这种区域发展现象的最明显特征是企业竞争中渗透着强烈的地方政府行为、生产要素的跨区流动受阻、行政中心与经济中心的高度一致性、行政区边界经济衰减性。由于管理制度上对于地方政府的政绩考核机制,因此地方政府或会对地区内经济活动与地区外经济活动加以不同待遇与优惠、监管政策。久而久之,地方政府间或存在恶性竞争,即导致地方保护主义的出现。这显然对于经济活动主体的行为会起到非常显著的负面影响,并不利于资源、要素的优化配置。在这方面,陆铭、陈钊等曾经证明,中国的省际之间存在着严重的市场分割,这种市场分割将加大不同省的城市间的实际距离,从而限制了城市间经济的空间依赖[23]。此外,城市行政等级差异也将导致城市所享受国家政策、优惠待遇的差异,无形中又使得经济活动在不同城市地区中所需要付出的交易成本存在差异。区域制度安排始终是空间集聚的重要影响因素之一,例如城市行政级别、园区政策、企业进驻优惠政策、公共服务基础水平等等,均可能对经济活动的空间分布特征产生影响。这种制度化的安排,是具有地域限定的,即优惠的政策仅能在具有特殊行政等级的城市内部享用,无论区际运输成本达到多低,区际外部性都无法形成。诸如“行政区经济”一类的地方政府的恶性竞争行为,则应引起重视并加以改善,使得中心地区对周边地区的正外部性得以加强。

在现实发展过程中,除了上述所谈的地区间经济交流障碍以外,周边地区要素市场的匹配性也是非常重要的影响因素。例如,按照理论与实证经验来说,当城市内部的通勤成本、高密度经济集聚所造成的拥挤效应对于其内的经济活动产生较强的分散力时,区际运输成本又处于较低水平,那么这些经济活动则可以在更大的区域空间范围内综合权衡成本,一方面享受周边大城市的正外部性,一方面享受较低的城市内部成本。然而现实中,经济活动在调整区位之前,需要考虑更多的因素,例如是否具有匹配的软硬件配套设施等等。以上海为例,中心城区以外的郊区及远郊始终被作为中心城区过度人口密集的疏解区域,但是由于基础设施和公共设施不到位,劳动力要素市场也并不完善,经济产业发展能力较差,对于产业经济活动的吸引力始终不强。这样一来,即使有大量企业在中心城区忍受着高额的成本,但是由于周边地区无法提供匹配的要素市场,这些企业依然不会改变区位。也就是说,周边地区不应完全依附于核心城市发展,单单依靠运输成本降低以期实现经济活动的互动联系是完全不够的,如若不具备相对匹配的要素市场以及一定水平的经济规模,对于经济活动依然不能形成吸引力。而对于初始的经济产业支撑力量的形成以及要素市场的不断完善,需要政府侧重于加强引导,加大力度挖掘地区内生资源与要素。

六、结语

城市区域实质上是一种大尺度的经济集聚,其形成具有一定合理性和必然性。在区际运输成本不断降低的过程中,由于区际外部性共享以及原有核心区域内部空间结构的拥挤效应,会使得部分经济活动突破地区边界,向核心区域周边邻近地区扩散,空间邻近的城市地区之间将形成紧密的经济联系与空间依赖,呈现出一种较大尺度的经济集聚现象,形成城市区域。这是企业既追求规模集聚经济又避免拥挤效应的理性选择。城市区域尺度集聚的合理性,为加强区域一体化,促进城市群发展提供了理论依据,具有重要的政策含义。但在现实中,“行政区经济”、“城市行政等级”等成为城市区域集聚的阻碍因素,中心城市周边地区的要素市场不匹配也使得区际外部性难以较好形成。政府一方面需要在制度建设上,打破行政割据,促进要素的一体化流动;同时,又要加强对中心城市周边地区的基础设施建设和要素市场培育,为在城市区域尺度实现最大的外部性创造条件。

注释:

①即增加一单位劳动力所能带来的边际收益,在完全竞争市场结构下,这一值与工人工资相等。

②“区际运输成本”是广义的概念,包括交通运输成本和达成交易所必需的信息交流成本在内的制度成本。

③“聚集租金”,可以直接理解为要素从核心区域迁出至边缘区域所需要损失的福利效用之和,而这一福利效用随着运输成本的降低,将呈现先增大后减小的规律。

[1]Scott A J, Agnew J, Soja E W, et al. Global city-regions: An overview[J]. Global City Regions, Oxford University Press, Oxford, 2001.

[2]Scott A J, ed. Global City-Regions: Trends, Theory and Policy [M]. Oxford: Oxford University Press,2001.11-30.

[3]Hall P G, Pain K. The polycentric metropolis: learning from mega-city regions in Europe[M]. Earthscan/James & James, 2006.

[4]Pain K. Examining ‘core-periphery’ relationships in a global city-region: the case of London and South East England[J]. Regional Studies, 2008, 42(8): 1161-1172.

[5]周振华.全球城市区域:全球城市发展的地域空间基础[J].天津社会科学, 2007, 1: 69-81.

[6]王铮.区域溢出[M].北京:科学出版社,2010:103-104.

[7]Phelps N.A., Ozawa T. Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and post-industrial forms compared [J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(5): 583-604.

[8]Sassen S. Mega-regions: benefits beyond sharing trains and parking lots[J]. The economic geography of mega-regions, 2007: 59-83.

[9]菲利普·麦卡恩.城市与区域经济学[M].格致出版社,2010:45-47.

[10]阿瑟·奥沙利文.城市经济学[M].北京大学出版社,2008:91-95.

[11]安虎森 主编.空间经济学教程.经济科学出版社,2006:57-59;123-130.

[12]Ellison G, Glaeser E L. Geographic concentration in US manufacturing industries: a dartboard approach[R]. National Bureau of economic research, 1994.

[13]Ellison G, Glaeser E L. The geographic concentration of industry: does natural advantage explain agglomeration[J]. The American Economic Review, 1999, 89(2): 311-316.

[14]Rosenthal, Stuart S., and William C. Strange. “Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies.” Handbook of Urban and Regional Economics 3 (2002).

[15] Moreno R, Paci R, Usai S. Spatial spillovers and innovation activity in European regions[J]. Environment and Planning A, 2005, 37(10): 1793.

[16]张浩然.地理距离与城市间溢出效应——基于空间面板模型的经验研究[J].当代经济科学,2011,(3);117-123.

[17]钱学锋,梁琦.贸易自由化加剧了发展不平等吗——来自新经济地理学的理论进展[J].国际商务:对外经济贸易大学学报,2009,(1);8-16.

[18]Murata Y, Thisse J F. A simple model of economic geography à la Helpman-Tabuchi[J]. Journal of Urban Economics, 2005, 58(1): 137-155.

[19]Hanink D M. A spatial analysis of sectoral variations in returns to external scale[J]. Journal of Regional Science, 2006, 46(5): 953-968.

[20]吴颖,蒲勇健.区域过度集聚负外部性的福利影响及对策研究——基于空间经济学方法的模拟分析[J].财经研究, 2008, 34(1): 106-115.

[21]千慧雄.城市经济集聚的极限——基于住房成本视角的CP模型[J].经济评论, 2010 (5): 16-23.

[22]Park I K, Von Rabenau B. Disentangling agglomeration economies: agents, sources and spatial dependence. [J]. Journal of Regional Science, 2011, 51(5): 897-930.

[23]许政, 陈钊,陆铭.中国城市体系的 “中心-外围模式” [J].世界经济,2010.

- 城市观察的其它文章

- 社会养老服务的观念嬗变——基于国家层面的政策精神