问题表征与物理解题

尹德利

(北京市东方德才学校 北京 100026)

1 问题表征的含义

表征(Representation)又称心理表征或知识表征,是现代认知心理学的核心概念之一, 意指信息或知识在人脑中的呈现或记载方式.根据信息加工的观点,当有机体对外界信息进行加工(输入、编码、转换、存储和提取等)时,这些信息是以表征的形式在头脑中出现的.

美国著名的认知心理学家和人工智能的创始人Herert A.Simon指出:“表征是问题解决的一个中心环节,它说明问题在头脑里是如何呈现的,如何表现出来的”“如果一个问题得到了正确的表征,可以说它已解决了一半”.由此可见,问题表征在问题解决中的重要性.

问题表征是指解题者通过审题,认识和了解问题的结构,通过联想,激活头脑中与之相关的知识经验,从而形成对所要解决问题的一种完整的印象.在课堂教学中,问题表征就是学生审题并对题意深刻理解的过程.

有研究者将问题表征分为符号表征、方法表征和机理表征3个层次.符号表征是关于问题陈述性知识的提取与理解,是表征的最低层次;方法表征是关于问题程序性知识的提取与理解;机理表征则是关于问题的原理和范畴的知识与结构的激活,是表征的最高系统,是理解问题的关键.

我国学者傅小兰等人认为,问题表征过程经历3个阶段,问题信息的搜索和提取、理解和内化及隐喻约束条件的发现.信息的搜索和提取是一个知觉过程,这种知觉过程需要有关言语知识及言语理解能力,专门知识及问题解决经验的支持.理解和内化是对觉察到的信息进行深加工,它需要知识基础、思维能力和问题解决技能.隐喻约束条件的发现与意识化更需要丰富的知识基础、联想能力和创造能力.毫无疑问,个体的知识经验(特别是专业知识)、思维能力(特别是创造性的思维能力)、问题解决的成功经验等都是影响学科问题表征的重要主体因素.

2 物理问题表征

在物理问题表征研究中,著名物理教育家、美国华盛顿大学的麦克德莫特(McDermott)和拉金(Larkin)是这一领域的先驱.1978年,麦克德莫特和拉金第一次提出了物理问题解决的表征理论.他们认为,问题解决者解题时通常有4个表征步骤,即第一步是关于问题陈述的文字表征;第二步为朴素表征,该表征中含有问题所提及的物体,相互的空间关系及对整个问题情境的概括,这也是对真实世界的表征,问题中描绘了真实世界的物体,所以称其为“朴素”表征;第三步为物理表征,该表征中含有理想化的物体以及相应的物理概念,如力、加速度、速度、动量和能量等,该步骤与解决问题的方法有关,并且是产生数学表征的必要基础;第四步是数学表征,即将物理表征的各物理量用方程的形式表现出来.

3 物理问题表征实例

一般来说,学生不会解题或解题错误的原因往往是审题造成的.比如,遗漏或误解某个(些)关键性解题信息,不会挖掘题目中的隐含条件或临界条件;由于陌生概念或陌生的问题情境而读不懂题,导致解题无任何思路;由于解题经验的贫乏和程序性知识的欠缺,不能将实际问题转化为物理模型;由于数学知识水平的低下,不能用所学的数学知识灵活处理物理问题,等等.诸如此类的问题都会导致学生解题思路受阻.借鉴问题表征的上述理论,对于科学指导学生审题,寻求正确的解题思路和策略具有重要意义.下面通过几道例题加以说明.

【例1】一位跳水运动员从离水面10 m高的平台上向上跃起,举双臂直体离开台面,此时重心位于从手到脚全长的中点,跃起后重心升高0.45 m达到最高点,落水时身体竖直,手先入水,从离开平台到手接触水面,求运动员可用于完成动作的时间为多少.在此过程中,运动员水平方向的运动忽略不计,运动员可视作全部质量集中在其重心的一个质点,取g=10 m/s2.

分析:该题是一道联系生活实际的问题,运动员跳水的情景学生是比较熟悉的,故题目中没有给出插图,相信绝大多数学生头脑中都能浮现出在电视直播中,运动员从高台跳水的画面,说明学生的审题从文字表征过渡到朴素表征还是比较容易的.问题是如何从朴素表征过渡到物理表征,这是解题成败的关键.将一个实际问题转化为物理问题,首先需要建模.审题过程中只要注意题干中“运动员水平方向的运动忽略不计,运动员可视作全部质量集中在其重心的一个质点”这句话,建模还是比较容易的.这句话隐含着可以把运动员的跳水过程看作是一个质点的竖直上抛运动过程.这样,就可以运用竖直上抛运动的规律来求解本题.但到这里,还不能认为计算的过程就不会出现问题了,因为题目中要求的是从离开平台到手接触水面的过程中,运动员可用于完成动作的时间.这时只是手接触水面,而题目中给出的是高台到水面的距离为10 m,手到身体重心的距离没给,学生的思维受阻.这时,只要再画出如图1所示的运动员跳水过程示意图,题目中的几何关系也就一目了然了.

图1

启示:审题过程中,要学会将文字信息转化为图形信息(情境),只有物理过程情境清楚,才能选用恰当的物理规律解题.许多学生抱怨题难读不懂,其实就是物理情境不清楚而导致思路不清.因此,在审题过程中养成画草图的习惯是非常重要的.

【例2】一个小圆盘静止在桌布上,位于一方桌水平桌面的中央.桌布的一边与桌的AB边重合,如图2.已知盘与桌布间的动摩擦因数为μ1,盘与桌面间的动摩擦因数为μ2.现突然以恒定加速度a将桌布抽离桌面,加速度方向水平且垂直于AB边.若圆盘最后未从桌面掉下,则加速度a满足的条件是什么?(以g表示重力加速度)

图2

分析:本题是2004年高考全国理综卷Ⅱ的物理压轴题,本题的难点仍然是弄清盘子的运动过程和位移关系.题目涉及到桌布和桌布上面的盘子两个物体的运动.两个物体的相对运动常常是学生感到困难的地方.为此需要画出图3所示的运动过程示意图.

图3

本题虽然是一个大多数人都熟悉,并不难想象或理解的现象,但能做对的学生并不多,其中的原因之一就是不善于在分析物理过程的同时,正确地作出情境示意图,借助情境图找出时间和空间上量与量之间的关系.

【例3】一水平的浅色长传送带上放置一煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ.初始时,传送带与煤块都是静止的.现让传送带以恒定的加速度a0开始运动,当其速度达到v0后,便以此速度做匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动.求此黑色痕迹的长度.

图4

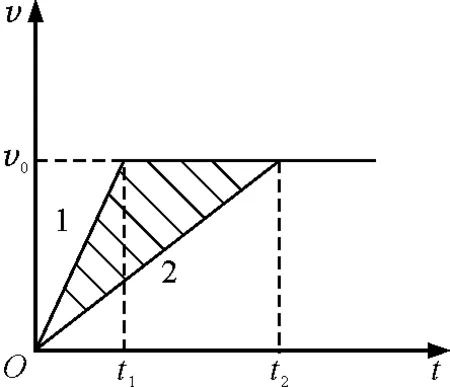

分析:本题仍然涉及到两个物体的运动,即传送带和煤块.为什么煤块会在传送带上留下一段痕迹呢?说明二者一定发生了相对滑动.痕迹的长度应该就是二者相对位移的大小.整个运动过程是怎样的呢?问题表征的难点仍然是物理表征阶段.这时只要画出传送带和煤块运动的v-t图像(图4),本题便不难求解,图线1和图线2分别代表传送带和煤块的加速运动过程.图中阴影部分的面积表示了二者的相对位移,也即题目中要求的黑色痕迹的长度.求解过程略.

启示:许多动力学问题,只要画出物体运动过程的v-t图像,物体运动的情境也就十分清楚了.审题过程中,不仅要画出物体运动过程的情境示意图,为了进一步弄清物体运动的过程和几何关系,画出物体的v-t图像也是很有必要的.

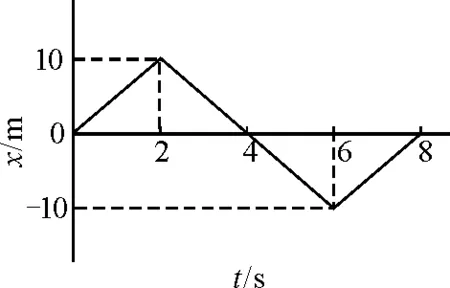

【例4】图5是某物体做直线运动的速度图像,下列有关此物体运动情况判断正确的是

A. 前两秒加速度为5 m/s2

B. 4 s 末物体所受的合外力为零

C. 4 s末物体回到出发点

D. 8 s末物体距出发点最远

图5

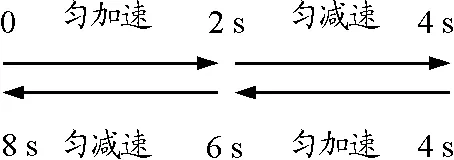

分析:与例3相比,本题给出了物体做直线运动的速度-时间图像.题目涉及到加速度、速度、合外力的概念.加速度和速度的关系,加速度和合外力的关系,根据速度-时间图像求加速度都是必须弄清的基础知识.如果学生会根据v-t图求解物体在各个时间段的加速度大小和方向,则其对物体运动的情境就有了一个大致正确的认识,如果学生能够进一步画出如图6所示的物体运动情境示意图,那么就能迅速判断出选项C,D是错误的.

图6

启示:即使题目中给出了物体运动的v-t图像,仍然需要结合文字信息和图像信息,画出物体运动过程的草图,这有助于更深刻理解题意.做完这道题,教师还可以将图5的纵坐标改为位移x(见图7),再次让学生分析判断正确的选项.这样做,可以强化学生的问题表征和类比迁移能力.

图7

【例5】 静电场方向平行于x轴,其电势φ随x的分布可简化为如图8所示的折线,图中φ0和d为已知量.一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x轴方向做周期性运动.已知该粒子质量为m,电量为-q,其动能与电势能之和为-A(0 (1)粒子所受电场力的大小; (2)粒子的运动区间; (3)粒子的运动周期. 图8 分析:本题是2011年高考北京物理压轴题.从问题的表面特征看,文字叙述简洁,一改往年的文字冗长,阅读量大的特点.题干中涉及到电势、电势能、动能、周期性运动、电场力、运动区间、运动周期等物理概念,运动物体是带电粒子.给出的已知条件是,电场方向平行于x轴,粒子的质量m,电荷量-q,粒子的动能与电势能之和为-A(0 通过问题的表面特征容易判断,这是一道与静电场知识有关的力、电综合题,学生头脑中已经存储的静电场以及力和运动的相关知识就被激活了(文字表征阶段).根据题目中出现的“周期性运动”“运动区间”等概念,学生头脑中就会呈现出粒子在电场中周期性往复运动的情境(此时学生进入朴素表征阶段).带电粒子运动的加速度是如何随时间变化的呢?这就需要分析粒子所受的电场力.电场力公式F=qE是学生熟悉的,但题目中没有给出E随空间位置x变化的规律,而是给出了电场中各点的电势φ随空间位置x变化的图像.如何从φ-x图像中找出场强E随空间位置x变化的规律呢?这对于高中生来说是个难点.学过普通物理的人都知道,电场强度等于电势梯度的负值,即E=-φ,对于一维情况,即电场强度大小等于φ-x图像的斜率.但学生没学过普通物理,不知道上述关系.聪明的学生就会想到匀强电场中电势差与电场强度的关系式UAB=Ed,若B点无限趋近于A点,公式将变成Δφ=EΔx,公式变形为类比在v-t图像中,图线的斜率表示加速度,在φ-x图像中,图线的斜率应该是电场强度E.从题给的φ-x图像容易看出,坐标原点两侧的电场都是匀强电场,两侧场强大小相等,方向相反,因此,带电粒子在原点两侧所做的运动是在恒力作用下的往复运动(物理表征阶段).在此分析基础上,如果学生能够画出如图9所示的情境图,物理表征可以说达到了比较完美的程度.下一步,无论是运用牛顿运动定律和运动学公式,还是利用动能定理和动量定理都能得出正确的结果. 图9 心理学的问题表征理论对于正确分析题意,深刻理解问题情境,形成正确的解题思路有很好的指导和借鉴意义.在习题教学中,教师要特别重视学生审题过程中由文字表征到朴素表征和由朴素表征到物理表征这两个阶段.教师要求学生在审题时要标出题目中的关键词,努力挖掘题目中的隐含条件,要善于利用图形和图像形象地表达题意,准确地理解题意,如对于两个物体的相对运动问题,必须画出物体运动过程示意图,必要时还要画出物体运动的v-t图像.要让学生认识到,画图呈现问题情境不是浪费解题时间,恰恰相反,它能促使解题思路迅速形成,“问题得到了正确的表征,可以说它已解决了一半”. 参考文献 1 贾文华.问题表征理论及其对教育教学的影响分析.商丘师范学院学报,2009,25(5) 2 陈发军.问题的表征与解决过程对物理教学的启示.物理教师,2008,29(4) 3 魏金丽.高一学生物理力学问题表征对问题解决的影响:[学位论文].开封:河南大学,2010.5