“生命课堂”视角下优化实验呈现方式的策略*

周金中

(镇海中学 浙江 宁波 315200)

受传统传授式教学习惯的影响,当前的高中课堂中物理实验呈现方式的现状不乐观.从实验的课堂功能来看,实验呈现方式几乎都是僵化的“陈述式”[1],相当一部分实验呈现都是教师讲,学生听;教师做,学生看;教师总结结论,学生记结论,使得实验变成独立于教学内容的“新任务”.从课程观角度来看,实验呈现方式几乎都是如同作报告般的“学术化”呈现,相当部分实验呈现都是“知识”为本位,教师与学生成为纯粹课程的传递者与吸收者,忽视基于实验课程的生成性,忽略了教师与学生的构建与创造.从教学论角度来看,实验呈现方式单一、封闭,相当部分的实验呈现只是某个教学环节的“调味品”,限制了课堂教学问题探究的形式,不利于师生因地制宜、因材施教地创新教学模式和教学活动.

在教学实践和研究中发现,“生命课堂”理念是当前物理课程改革的优秀成果之一.“生命课堂”的显著特点是课堂内涵的人本性,课堂形式的发展性和课堂本质的高效性[2].而且,“生命课堂”视角下优化实验呈现方式能有效提升实验的教育教学效益.

下面以人教版《物理·选修3-1》“静电场”第一节“电荷及其守恒定律”课堂教学中的系列演示实验为例,就有关 “生命课堂”视角下优化实验呈现方式的策略与同行共同探讨.

1 基于认知与心理的融合关注呈现方式的人本性

1.1 策略分析

“生命课堂”核心理念是以人为本,而人本主义的学习理论以罗杰斯的“以学习者为中心”的学说为代表.该理论强调,学习者感觉到学习内容与自己的目的有关时,意义学习发生,而大多数意义学习是在做中学的.在意义学习过程中,主体(学生)表现为学习者认识结构中已有的适当概念,客体(教学目标)表现为要学习的新知识,知识的获得就是主、客体在不断相互作用的过程中积极构建意义的过程.这是一个动态过程,是新知识在认识结构中构建同化的过程.

实验呈现过程,就是要努力创造新旧认知同化和顺应的物理实验情境,充分把握高中生心理特点,融合实验的认知目标和学生的心理需求,从而达到激发学生学习兴趣、学习潜能和创新意识的效果.

1.2 优化案例——塑料管吸引易拉罐

图1 实验器材

实验目的:引入感应起电.

实验器材:塑料袋,PVC电工套管,汽水或可乐的易拉罐,如图1所示.

原理:摩擦的套管带电,靠近金属易拉罐时,易拉罐两端出现异号电荷,且靠近套管端电荷与带电套管之间的吸引力比远离套管端电荷与带电套管之间的排斥力大,所以,带电套管会吸引易拉罐滚动.

原呈现方式:把易拉罐放在较为光滑的地板上或者桌面上.用塑料袋摩擦套管,其后当套管接近易拉罐时,易拉罐会滚动.

优化呈现方式:把易拉罐放在较光滑的地板上或桌面上.用套管接近易拉罐,易拉罐不动.其后用塑料袋摩擦的套管接近易拉罐时,易拉罐会滚动.

1.3 优化评析

这里暂不讨论这个实验在原来实验(丝绸摩擦过的玻璃棒靠近验电器)上的改进更符合学生认知、心理的问题,只是想说说这里的“原呈现方式”与“优化呈现方式”的变化.改进后的实验只是比原来的多了一步——“未带电前的靠近”, 但是,就是这一步“优化策略”,联系了学生关于万有引力的原认知,为后面带电后吸引易拉罐的感应起电现象埋下了“启迪思考”的心理“包袱”.认知与心理的融合就在这里,优化的人本性体现就在这里.

2 基于演示与探究的融合突出呈现方式的发展性

2.1 策略分析

课堂探究最显著的表现是动态发展.“探究学习”的理论源泉在于布鲁纳的发现学习理论.布鲁纳认为,为了使学生更好地学习,提供信息是必要的,但是掌握这些信息本身并不是学习的目的,学习应该超越所给的信息.学生的心智发展主要是遵循自己特有的认知程序,教学是要帮助学生智慧或认知的生长.那么,演示也不应该局限于某个环节,不应该是单线的信息呈现,也应该随着探究的节拍起伏、生长、发展.

实验呈现就必须重视学生对实验信息的获取、选择、分析、判断和运用能力,呈现的过程中激励学生积极探究实验的目的、原理、步骤,力求在观察与思考实验现象的过程中有所发现,能够形成发展性的实验演示,从而紧密服务动态教学探究.在“静电实验”中,现以演示与探究时改进的实验为例.

2.2 优化案例——枕形导体的“前世今生”

实验目的:研究感应起电特点.

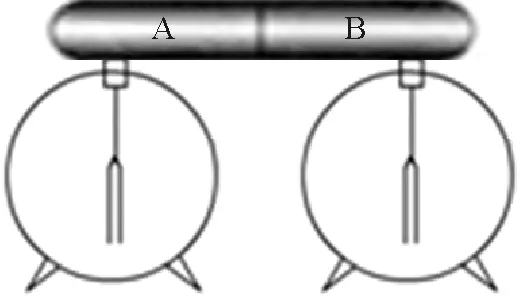

实验器材:丝绸,玻璃棒,验电器2个,枕形导体2个,静电计2个.

原理:带正电玻璃棒C靠近枕形导体A端,A端感应出负电荷,B端感应出正电荷,两端锡箔张开.分开A,B,取走C后,A和B分别带等量的负、正电荷,两锡箔保持张开.当A,B靠拢后电荷中和,两锡箔闭合.

原呈现方式:按照教材实验装置(图2),带正电的玻璃棒靠近枕形导体A端时,A和B端下的锡箔张开.此时,移开B枕形导体,撤走玻璃棒,A,B锡箔依然张开.其后,将A,B枕形导体靠拢,A,B端锡箔闭合.

图2

图3 图4

优化呈现方式:利用图3装置,带正电的玻璃棒靠近枕形导体A端,让学生分析A,B的带电情况.为了验证分析,引导学生用图4实验(可显示带电情况).学生将图3实验装置进行改进,如图2,可定性表示两端的带电量,继续引导(锡箔不一样,张角不具备可比性)学生改进实验装置如图5所示,最后才演示实验.

图5

2.3 优化评析

探究教学中,常常要花大力气改进实验,目的或是提高实验现象的可视度,或是提高实验现象的“含金量”(问题空间),但是我们总是习惯于把改进的相对“完美”的作品直接呈现给学生.呈现结果后,除了短暂的辉煌现象带给学生“刺激”与“感慨”外,探究的价值大打折扣.这里,从分析演示教材实验出发,提供验电器相关信息,引导学生主动“改进”当前实验.最后,不仅让学生看到了令人惊喜的“现象”,还使其领略了探究现象背后本质的成就感.突出了发展性的实验呈现方式,才能真正发挥演示与探究融合的魅力,才能发展学生的创造潜能.

3 基于现象与本质的融合促进呈现方式的高效性

3.1 策略分析

从哲学的层面上来说,现象和本质可以互为转化,从教学层面上来看,两者分别对应着过程与结论,可见两者都不可缺失.任何物理实验现象的背后总是有相应的物理规律,物理实验教学就是要打开现象与本质之间的通道,透过现象看到本质,并且在“看”的过程中提升思维、能力等甚至比“本质”更重要的科学素养.实验中,唯有从各个层面、各个角度去看才能看透现象,也唯有把呈现的每一步都与学生的认知(物理规律)、思维(科学思维方法)、能力(观察、分析、推理)等本质目标对应才能实现呈现方式的高效性.还是以 “静电实验”中的两个实验为例,说明如何优化呈现方式有效促进逆向思维能力和科学观察能力的培养.

3.2 优化案例

案例1: “回马枪” 验证摩擦起电本质.

实验目的:验证摩擦起电的本质是得失电子.

实验器材:丝绸,玻璃棒,验电器,如图6所示.

图6 实验器材

原理: 丝绸摩擦过的玻璃棒,丝绸得到电子带负电,然后,接触带正电的验电器,电荷中和.

原呈现方式: 丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器,验电器金属箔带正电张开.

优化呈现方式: 在原方式后增加一个步骤,即“随意”把摩擦过的丝绸放在验电器上,验电器金属箔闭合.实验过程中实验者需要带上绝缘手套.

案例2:两次不同的“张开”.

实验目的:从摩擦起电到感应起电的教学过渡.

实验器材:丝绸,玻璃棒,验电器.

原理:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,靠近验电器,验电器感应出负电(金属箔张开),接触后验电器带正电(金属箔再次张开).

原呈现方式:提醒学生仔细观察,丝绸摩擦过的玻璃棒慢慢靠近验电器,金属箔张开,当玻璃棒接触验电器后,金属箔“闭合”又张开.

优化呈现方式:提醒学生仔细观察,丝绸摩擦过的玻璃棒快速接触验电器,问学生看到什么现象.预设学生只看到最终结果——金属箔张开.慢慢重复刚才实验,请学生陈述看到的现象(预设学生看到有两次张开过程).如果还是没有看到,通过摄像头录像然后慢放,让学生表述看到的现象.

3.3 优化评析

案例1中看似“随机”的“回马枪”却是直击要害.学生会心里追问验电器箔片“自己”闭合的原因——丝绸带何种电荷?验电器带何种电荷?学生会反思看到过的现象——丝绸与玻璃棒摩擦过,玻璃棒与验电器接触过,丝绸与验电器接触过,学生会很快认同现象后的本质——摩擦起电本质是电子得失,而在这个过程中也实践了“逆向思维”方法.

教师总是要求学生认真观察,但是有没有反思过有必要在哪些环节着力培养学生的实验观察能力.实验心理学家赤瑞特拉(Treicher)做过两个著名的心理实验,在关于人类获取信息的来源中证实,人类获取的信息83%来自视觉,11%来自听觉.在关于知识保持、记忆持久性的实验中,人们一般能记住听到内容的30%,记住交流过程中自己所说内容的70%.案例2中,通过优化不仅实践了“实验观察能力”的培养,看到了现象背后的感应起电规律,还帮助学生记住重要的物理现象,过程中实现了呈现方式的高效性.

4 优化实验呈现方式的实践反思

“生命课堂”视角下,优化实验呈现方式的策略让传统物理实验呈现有新的积极变化.关注实验呈现方式的人本性,使得实验更多从学术到生活——实验呈现方式符合以学生发展为中心的物理课程观[3],拉近了物理与社会生活实际的联系,最大程度尊重学生的个性差异和心理感受.突出实验呈现方式的发展性,使得实验更多从现象到思维——实验呈现方式顺应问题探究的需求,为问题教学打开更加广阔的问题空间,为学生发展创造更多的机会.促进呈现方式的高效性,使得实验更多从演示到探究——实验呈现方式直指教学目标,让每一步操作都能帮助学生对物理规律的理解.

更多教学实践表明,“生命课堂”视角下优化实验呈现方式的策略使得实验更多关注学生的发展,更好地发挥实验的功能,更深层激励师生的潜能,从根本上提升教学活动中师生的生命质量.

参考文献

1 梁旭.认知物理教学研究.杭州:浙江教育出版社,2011.12~13

2 周金中.构建高中物理“生命课堂”的实践研究.教学月刊,2012(10)

3 盖立春.化学实验呈现方式的含义、类型和功能.化学教育,2008(1)