“翏”字考

秦晴

(华中师范大学文学院,湖北 武汉 430079)

一、概说

“翏”在古代汉语中除了单独使用之外,还常作为声符与不同的义符组配成形声字,如谬、蓼、璆、镠、瘳、鹨、醪、髎等。“翏”如今已不单用,只作偏旁,仍归入羽部。《现代汉语词典》未将其收录,北大ccl现代汉语语料库也没有相关用例。

此前学界关于“翏”字及其同族词的专门论述很少。其实,“翏”尽管已不单用,但仍有其研究价值。首先,在字形上,“翏”字作为声符有无表意示源功能,以及其作为声符所组配的形声字是否具有共性,就非常值得考究。其次,在字音上颇多歧异。我们查阅了将近二十本辞书及注解书,从东汉许慎的《说文解字》、唐代陆德明的《经典释文》到现在的《形声字谱》等,发现相关的注音各有不同,说明“翏”字的读音至今仍未达成共识。本文将对“翏”字的字形、字音及其示源功能进行探析。

二、“翏”字的字形演变探析

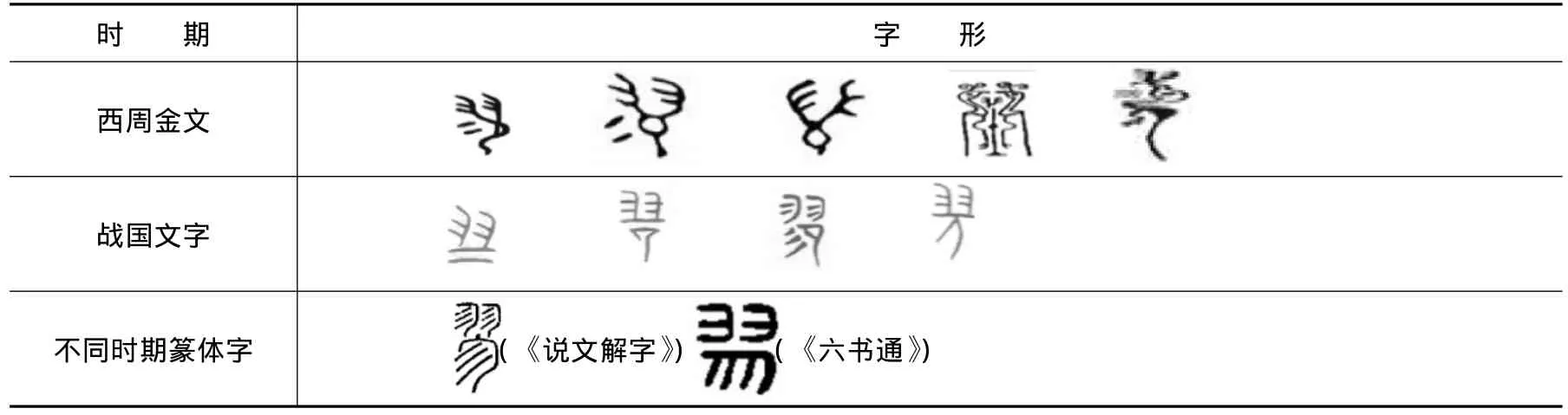

《说文解字》中例举的“翏”字字形为篆体字,但实际上,从西周金文衍化到战国文字再到小篆,“翏”字字形发生了一些变化。许慎列出的是讹断之后的字形,要更准确地研究“翏”的字音、字义,我们还必须考察“翏”讹断前的字形。表1为不同时期“翏”字字形代表字。

表1 不同时期“翏”字字形代表字

和其他时期文字相比,“翏”在西周金文中的图画化、装饰意味更为浓重。“翏”在金文中像鸟欲展翅高飞之形,主要由羽、勹组合而成。“勹”下附加的“〃”或“彡”均为饰笔。《形声字谱》对其的解释为:“翏”会意字。金文像鸟飞的样子。大雁高飞往往成“人”字形。这个“人”当为“”的上半部分,其是由金文“勹”演变而来的。

战国文字沿袭金文,有繁有简,或于“羽”下加“一”为饰,或于“羽”下加“二”为饰;或于“勹”侧加“八”为饰。晋、楚系文字则多省作。篆文误将“勹”与“彡”合并,则似“”旁,从而使得原本系连的字形发生讹断,成了从羽从的会意字,隶变后楷书写作“翏”。

由此可见,从西周金文发展到篆体字,“翏”的字形发生了较大的变化。这一演变对于我们研究“翏”字字音、字义也提供了一些帮助。下文将作进一步说明。

三、关于“翏”字读音的争议

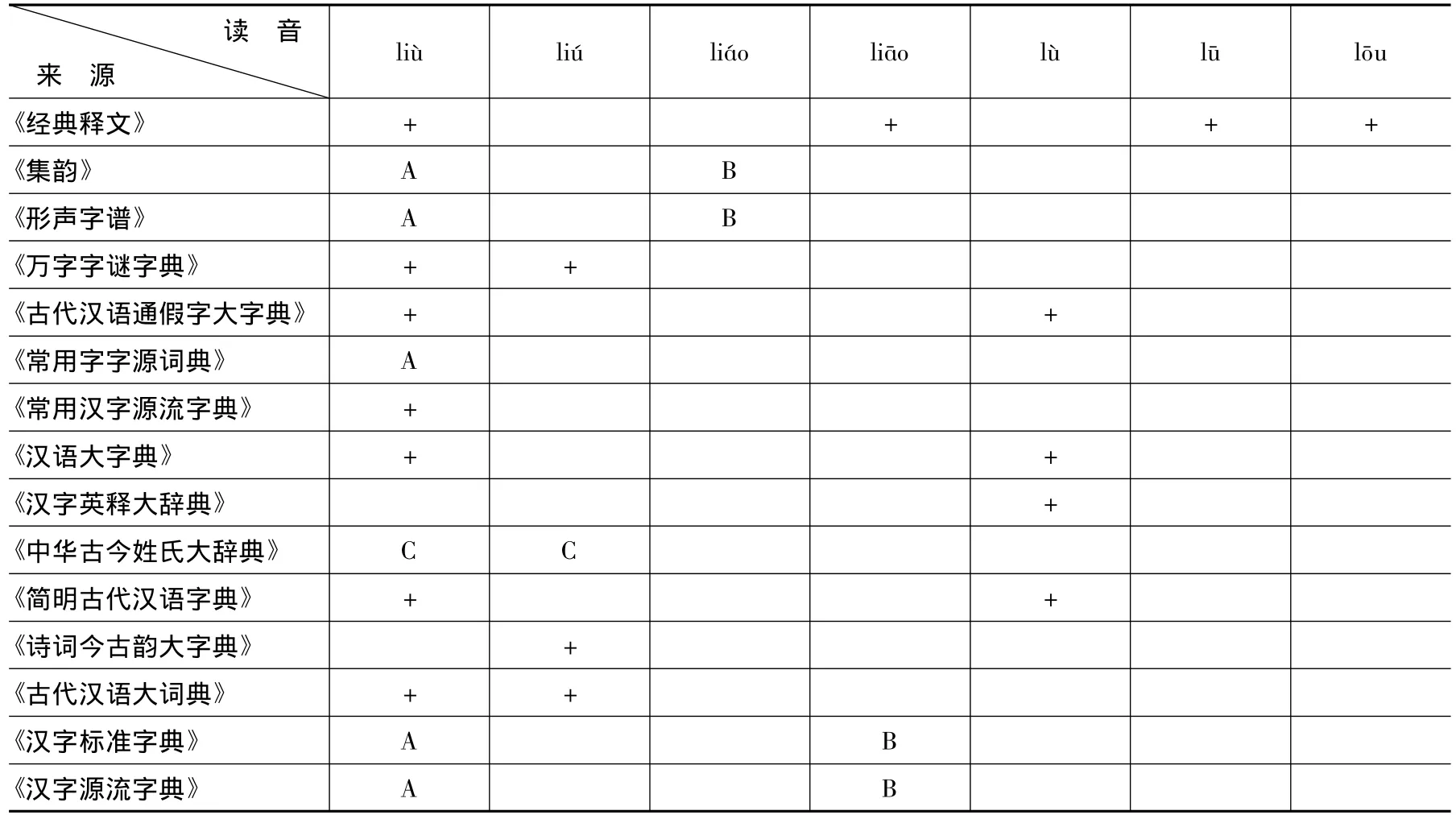

王力的《古代汉语词典》对“翏”的解释为:liù(又读 liáo)。1.高飞。《说文·羽部》:“~,高飞也。”2.风声。《庄子·齐物论》:“是唯无作,作则万窍怒号,而独不闻之~~乎?”“翏翏”为象声词,陆德明解释为“长风之声”。其他辞书也多采用这两个义项。此外,“翏”还可作为姓氏。《说文解字》以及《说文解字注》对“翏”字的注音均为力救切(liù),《说文解字系传》进一步指出“翏”字古音在三部。这是针对“翏”的第一个义项“高飞”作的注音。从唐代陆德明的《经典释文》开始,关于“翏”的这两个义项的读音一直存在分歧,见表2①。需要指出的是,所例举的相关著作有两个以上的注音的,如其对不同读音所属义项进行说明,我们将在表中注明,符号“A”表示“高飞”义,“B”表示“风声”义,“C”表示作姓氏用。表中凡用“+”号表示的著作均未对其注音作详细的分类。

表2 “翏”在辞书及注解书中的注音情况

从表2可以看到,关于“翏”注音分歧主要集中在韵母和声调上。各辞书及注解书中“翏”的韵母主要有四类:iu、iao、u和ou。除却《诗词今古韵大字典》《汉字英释大辞典》,其他13部辞书及注解书的“翏”字均有 liù这一读音,lù次之。“翏”作为“高飞”义时,多数字词典采用了“liù”这一读音。作为“风声”义则兼有liáo、lù等注音。与《说文解字》的“力救切”不同,《诗词今古韵大字典》对“翏”的注释为“力求切,平,尤韵”、“属ou—iu韵部”,“翏”也变成了阳平调。对“翏”的注音类别最多的是唐代陆德明的《经典释文》。其列举了四种读音,分别是良救反(liù)、六收反(lōu)、怜萧切(liāo)、力竹反(lū)。“六收反(lōu)”这一注音仅出现在《经典释文》中。

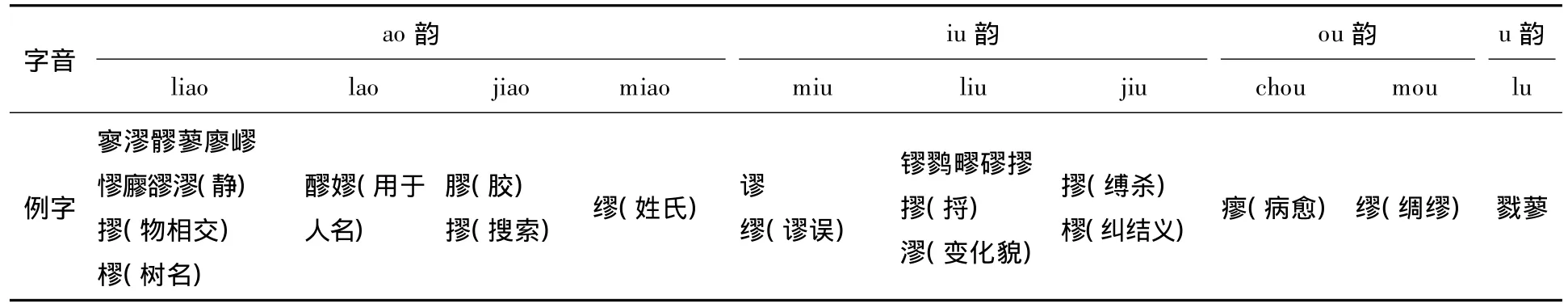

各辞书及注解书中认为“翏”属ao韵的并不多,《集韵》的注音为 liáo,陈鼓应先生著《庄子今注今译》则将其改为阴平调。据我们考察,“翏”拟作ao韵是有一定理据的。表2所列字词典的注音虽然多有不同,但基本立足于“翏”的小篆字体,即都认为“翏”从羽,从,为会意字,其构件没有表音成分。但如从其金文字形开始研究则会有新的发现。“翏”除却饰笔,在金文中主要由羽、勹作上下结构组合而成。《古文字谱系疏证》一书中即指出:“翏,金文从羽,勹声。”“勹”读作bāo,为ao韵。从“翏”讹断前的字形去分析,则更接近其造字之初的本音、本义。故而从金文字形来看,“翏”取“勹”之ao韵是合理的。此外,“翏”表“风声”义的典型例句是《庄子·齐物论》的“而独不闻翏翏乎”。在后文,有一句相类似的句子“而独不见之调调之刁刁乎”,“翏”取ao韵则可与“调调”“刁刁”同韵。且古人对风声的描摹也常用ao韵,如“风萧萧”,这与表“风声”义的“翏翏”是互通的。另外,我们对以“翏”为声符的同族词的读音分布也作了统计,结果也显示以ao韵种类、例字为最多,iu韵次之,统计结果见表3。

表3 以“翏”为声符的同族词读音分布

以上都可以作为“翏”取ao韵的一些佐证。特别需要指出的是,表3和表2的韵母分布是一致的。最能体现以“翏”作为声符的字韵母具有多样性当为“缪”,其读音分别有:1.móu,“绸缪”,莫浮切,平声,尤韵,明母;2.liáo,“缠绕”义,良鸟切,筱韵;3.miào,姓;4.miù,“诈伪”义,靡幼切,去声,幼韵,明母。5.通“穆”,莫六切,入声,屋韵,明母。

关于“翏”字应该读什么、究竟有多少个读音这个问题,我们也很难在此给出确切的答案。但我们认为,“翏”表“高飞”义时为iu韵,表“风声”义时为ao韵应当是比较可信的。至于其他的“u”“ou”韵是否为“iu(iou)”韵的变体以及作为“翏”的韵母有无理据、“翏”的声调该作何解等问题,尚需作进一步的研究。

四、“翏”字作为声符的示源功能考察

关于形声字声符示源功能问题,学术界争议颇多。传统小学家一般认为声符是表音成分,与意义无关。时至今日,仍有学者持这种看法,如黄德宽认为:“形声结构声符的功能是记录字音……记音可以说是声符唯一的功能。一个声符的选择,其最基本的出发点就是与被记词语的读音相同,它无须也不可能同时考虑到与意义的关系。”与之相反的是主张“凡声符皆兼义”的“右文说”。据此,黄侃先生指出:“凡形声字以声兼义者为正例,以声不兼义者为变例。”近年来的研究也表明,声符的示源功能并非个别现象,许多形声字的声符都兼具表意作用。下文我们将考察由“翏”声孳乳出的一组形声字。

关于“翏”的表意功能,《汉字源流字典》指出“凡从翏取义的字皆与高远、风声等义有关”,同时还指出以“翏”作声兼义符的字有“寥”和“廖”。“寥”常组词为“寥廓”,义为“高远空旷”,“廖”则常假借为“寥”,表空旷义。我们认为,声符示源的规律只能是就其大势而言,不能轻易言“凡”,“凡从某皆取某义”之类的说法是缺乏科学严谨性的表现,且其相关例子较少,其结论值得商榷。

经整理我们发现,从翏取义的字还与“合并”“粘合”义有关,此类用例相对较多,这当与“翏”字字形有关。如上文指出的,“翏”字从羽从。“”金文字形像人有长发形。《说文·彡部》:“,稠发也。《诗》云:‘发如云’”。故而“”有“浓密”“众”“多”之义。“羽”与“”联合起来表示“众多羽支合并”。据此,有的学者也提出“翏”字本义当为“羽毛集束”,“许多支羽毛粘合在一起”,由此引申为“粘合”“合并”。对于“翏”字本义的这种说法还需进一步考证,但“翏”有“合并”“粘合”义应该是确认无疑的。以“翏”为声符兼表“合并”“粘合”义的词有六例,以下分别例举之。

戮,形声字,从翏(lù)从戈,翏亦声。“翏”与“戈”联合起来表示“合并杀死”。本义为“集体屠杀”,引申为“集体”“合并”之义,“戮力”的意思就是“并力”。“翏”声示“合并”义素。

缪,《说文解字》:“缪,枲之十絜也;一曰绸缪。”段注:“枲即麻也,十絜犹十束也。”将麻十束捆在一起即为“缪”。《诗·唐风·绸缪》:“绸缪束薪,三星在天。”《毛传》:“绸缪,犹缠也。”孔颖达疏:“毛以为绸缪犹缠绵束薪之貌,言薪在田野之中,必缠绵束之,乃得成为家用。”即“绸缪”原义为“紧密缠缚貌”。由此可见,“翏”声示“合并”义素。

摎,《说文解字系传》:“摎,缚杀也。凡以绳帛等物杀人者曰缚杀。亦曰摎。亦曰绞。引申之凡绳帛等物二股互交皆得曰摎、曰绞。亦曰纠。从手翏声,居求切,亦力周切。三部。”“摎”在“故殇之绖不摎垂”句中音jiū,义为“绞洁”,“绞”从糸从交,交亦声,有“缠绕、交错、相交”义。“绞洁”的状态是双丝缠绕在一起。音liáo时,则有“物相交”之义。这与“合并”“粘合”义是互通的。

樛,音liáo时表一种树名。音 jiū,吉虬切,从木从翏,“木”与“翏”联合起来表示“几棵树的树干并拢在一起”。本义为“孪生的树或相互绞缠的藤”,常见于以下词组中:樛结(缠结),樛盘(曲折盘结),樛缠(纠结),樛萝(纠结盘绕的萝蔓)。则“樛”有“绞结,盘缠”之义。“翏”声示“合并”义素。

蟉,音liú,常组词为“蟉虬”,义为“屈曲盘绕的样子”,如《楚辞·远游》:“玄螭虫象并出进兮,形蟉蟉而逶迤”。“翏”声示“合并”义素。

膠,古肴切,jiāo,从月(肉),翏(liù)声,本义为“有黏性、能粘合器物的物质”,引申为“用胶粘住”、“像胶一样有黏性的”、“橡胶”等。“翏”声示“粘合”义素。

以上六例虽未穷尽由“翏”作为声符孳乳出的所有形声字,但已一定程度上证明了“翏”有“合并”“粘合”义,其字形也很好地证明了这一点。“翏”字具有示源和示音的双重功能,且其示源功能并非由示音功能附带而产生的偶然巧合,而是造字时人们音以表义、义寄于音的自觉选择。但表2中的辞书均未提及“翏”的“合并”“粘合”义,我们认为这当是一大纰漏。

五、结语

以“翏”为声符的词族形成了一个有序的聚合体,除了一系列表“合并”“粘合”义的字之外,廫、豂含有“空”义,缪、戮、摎均有“缪杀”义,翏、飂含有“高远”义,此外还有个别以“翏”为声符的异体字。“翏”现虽已不单用,但其孳乳的形声字极大地丰富了汉字体系。但不可否认,对于“翏”字的研究还有所欠缺,其在字音、字义(本义)上仍有很大分歧,很难直接下定论,因而进一步的研究是必要的。

注释:

①本文选用字典出处为:(唐)陆德明:《经典释文》,张一弓注,上海古籍出版社,2012年;(宋)丁度等:《集韵》,北京图书出版社,2003年;钟焕懈:《形声字谱》,中国物资出版社,2010年,第152页;杜建春:《万字字谜字典》,济南出版社,1992年,第490页;王海根:《古代汉语通假字大字典》,福建人民出社,2006年;高景成:《常用字字源词典》,语文出版社,2008年;魏励:《常用汉字源流字典》,上海辞书出版社,2010年;《汉语大字典》编辑委员会编撰:《汉语大字典》,四川出版集团,2010年;吴光华:《汉字英释大辞典》,上海交通大学出版社,2002年;窦学田:《中华古今姓氏大辞典》,警官教育出版社,1997年,第368-369页;张永言:《简明古汉语字典》,四川人民出版社,2001年,第499页;黄宝文:《诗词今古韵大字典》,甘肃人民出版社,2001年,第685页;徐复:《古代汉语大词典》,上海辞书出版社,2002年;许嘉璐主编:《汉字标准字典》,辽宁大学出版社,2001年,第701页;谷衍奎:《汉字源流字典》,华夏出版社,2003年,第671页。

[1] 陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2001.

[2] 黄德宽.古文字谱系疏证[M].北京:商务印书馆,2005.

[3] 黄德宽.论形声结构的组合关系、特点和性质[J].安徽大学学报:哲学社会科学版,1997(3):31-38.

[4] 黄侃,黄焯.文字声韵训诂笔记[M].上海:上海古籍出版社,1983:79.

- 常州工学院学报(社科版)的其它文章

- 信息量在说明文章话语结构中的作用