大学物理学教学方法实例分析

何志巍 陈百合 申兵辉 金仲辉

(中国农业大学理学院 北京 100083)

大学物理作为一门基础课有其学习的必要性,但多数同学认为大学物理晦涩难懂,提不起学习的兴趣.使同学们产生这种错觉的部分原因来源于大学物理教师对知识的讲授方法.本文从力学、热学中的几个具体实例出发,深入浅出地简介了几种讲授技巧.

1 万有引力

在大学基础物理教材中, 对万有引力定律都有所描述, 但这种描述均和中学物理教材内容相仿.如果在大学课堂上简单重复中学的教学内容, 学生会感到乏味,因此可采用适当地将问题延展的方法讲授.以下内容可作为讲解参考.

为牛顿发现万有引力定律奠定基础的是开普勒的三大定律.开普勒三定律描述了行星运动的规律.那么,现在要问空间何种力使行星绕太阳运转?开普勒认为是太阳发出的磁力流,这些磁力流沿切线方向推动着行星公转,其强度随太阳的距离增加而减弱.1645 年法国天文学家布里阿德提出,“开普勒力的减少和离太阳距离的平方成反比”.这可以说是人类历史上第一次提出平方反比关系的思想.

从开普勒的看法可知, 行星受太阳的作用力是一种切向力,而不是有心力!这与万有引力定律的描述千差万别.另一方面,伽利略此时已发现了惯性定律,即不受任何作用的物体将按一定速度沿直线前进.那么物体怎样才会不沿直线运动呢?牛顿认为行星受力不应沿切线方向,而应在它的侧向,即物体做圆周运动, 需要有一个向心力.

关于万有引力定律的推导,还需说明下列两个问题.

(1)地球对地面上物体引力的距离为什么要从地心算起?即,如果将地球视作一个圆形球体,且它的质量是均匀分布的(或具有径向对称分布),那么地球对地面上物体的引力好似地球的质量都集中在地心一样.

(2)行星的实际轨道是椭圆,为什么可以在推导定律过程中用圆形轨道来替代椭圆轨道?

牛顿通过证明一个所谓“壳定理”解决了上述的第一个问题.这个定理为,“一个均匀的物质球壳吸引一个壳外的质点和球壳的质量都集中在其中心是一样的”.

上述第二个问题可通过角动量守恒定律来说明.

从以上讨论中可以看出,牛顿发现万有引力定律是在前人(哥白尼、开普勒、伽利略等)工作的基础上,再加上自己的一些创新思维得出的.这些新思想为行星的运动是由于受到太阳施加向心力的缘故,且这个向心力和太阳与行星间的距离平方成反比.

2 关于杨氏双缝干涉

波动光学内容的讲授方法和力学、热学、电磁学等的讲授方法是有些区别的.在波动光学讲授中首先要将实验装置说清楚,并说明它的实验现象,最后用理论来阐明这些现象.

图1

不少的光学教材在讨论光的干涉内容时,抽象讨论空间两点光源S1和S2(图1)满足相干三条件,然后讨论它们之间的干涉问题.这种脱离具体实验装置的抽象讨论,很难让学生将所学的知识应用于实际生活,笔者认为这不是一种最好的讲授方式.物理学从本质上来讲, 是一门实验科学,结合实验装置来论述,我们就会了解杨氏干涉装置的构思是何等的巧妙.当年的杨氏用怎样的装置,证实了光的波动性,并第一次测量了光的波长.

杨氏干涉实验在物理学发展史上具有很高的地位.美国两位学者在全美物理学家中做了一份调查,请他们提名有史以来最出色的十大物理实验.他们将结果刊登在 2009 年 9 月份的美国“物理世界”杂志上,其中杨氏双缝干涉实验排名第五,而利用杨氏双缝演示电子干涉实验则排名第一.

因此,讲解干涉现象应该从杨氏干涉实验装置入手.如图 2 所示,图中光屏M1和M2上各有 1 个和 2 个小孔,光屏M2与屏幕M之间的距离为D.M2上的两个小孔(S1和S2)之间的距离为d,M1和M2之间的距离为R.实验中一般取d≈1 mm左右,D取1 m 以上,R取10 cm左右,屏幕M上观测干涉条纹范围在±5 cm以下.

图2

在讲述了杨氏干涉装置以及该装置是如何保证相干三条件后,可以拓展描述在屏M上观察到的干涉条纹状况.

(1)观察到的是直条纹,红光的条纹最宽,紫光的条纹最窄;

(2)如果S,S1和S2由小孔形状改成三个细狭缝,干涉图案会发生变化吗?(可观察到更清晰的条纹);

(3)可以补充一点,即用光的微粒说是无法解释杨氏干涉现象的.因为根据光的微粒说,光是直线传播的,入射光进入M1上小孔S后,直线前进,最终被M2所阻挡,在M上应是一片黑暗,不可能有光的分布.

杨氏干涉极大程度上加强了光波动说的地位,而且它对现代物理还起着积极的作用.杨氏双缝可应用于电子干涉实验,用电子束来代替光束,在屏幕上呈现出电子束的干涉效应,实验说明实物粒子也有波动性.无论是光束还是电子束,如果光子或电子是一粒一粒地发射,即发射粒子的时间间隔要大于射出粒子至粒子落在屏幕上的时间间隔,只要时间足够长,即射出的粒子数足够多,屏幕上就会呈现出干涉条纹来,这就说明,干涉是粒子本身的干涉,而非粒子间的干涉.

3 简谐振动方程的解

在讲授弹簧振子、小角度摆动下的单摆和物理摆时,都可得到如下方程

(1)

上述是一个二阶线性齐次微分方程.由于我们在讲授此方程时,学生在数学课上还尚未学习过,不可能在课堂上详述求解方程,所以常常将方程的解

x=Acos(ωt+φ)

直接给予学生.几乎所有国内外物理教材也是这样处理的.这样的讲授,多少有些给人强行灌输的印象.那么怎样的讲授方法,使学生有一种主动求方程解的感觉呢?这可以采用如下的方法.

将方程(1)移项得

(2)

我们在课堂上可以向学生提出如下启发式的问题:怎样的一个函数经对时间的二阶导数后正比于该函数的负值呢?几乎所有的学生都可以回答你,这个函数为正弦函数,或余弦函数,或带虚数的指数函数,即

x=Asin(ωt+φ)

或

x=Acos(ωt+φ)

或

x=Aei(ωt+φ)

由于是二阶微分方程,所以解中应含有谐振动初始条件决定的常数A和φ.

4 关于瞬时速度与平均速度的问题

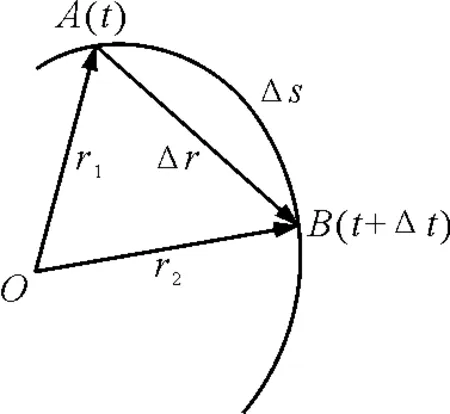

在定义瞬时速度的过程中,许多教材(例如,清华大学张三慧的教材、东南大学马文蔚的教材、西安交大吴百诗的教材、美国哈里德的教材以及金仲辉的教材)都采用了先定义平均速度矢量的方法.如图 3 所示,一个质点在平面上做曲线运动,质点在某时刻t位于点A,它的位置矢量为r1,在时刻t+Δt位于点B,位置矢量为r2.于是,在Δt内,质点的位移为Δr=r2-r1.定义在Δt时间间隔内的平均速度矢量为

(3)

定义在极限情况下的平均速度为瞬时速度v(简称速度),即在Δt→0时, 有

(4)

图3

我们要指出的是,在质点做曲线运动时,用式(3)来定义平均速度(矢量)是有些欠妥的.这可以用下面的例子来说明,如果质点在Δt时间内做一个闭合曲线运动,此时的Δr=0,那么根据式(3)可得出,平均速度(矢量)为零,但是质点的平均速度不为零! 因为闭合曲线的路程并不等于零,是一个有限的数值.这显然是矛盾的.由此可见,对于质点做曲线运动,通过平均速度来定义速度是不可取的.其实,在定义速度时,我们完全可以绕开平均速度的概念,直接利用位移矢量,就可以定义速度.由图3 可知,在Δt时间间隔内质点由点A运动到点B,它的实际路程是Δs弧线,如果Δt是实际宏观观测的时间间隔,一般情况下|Δr|=Δs,只有当Δt→0极限时,方有|dr|=ds,两个数值相等.于是,我们将速度定义为位移矢量的时间变化率的极限,即

(5)

总之,在曲线运动中没有必要引入平均速度(矢量)的概念,而由先定义平均速度(矢量),再来定义速度笔者认为似乎有些画蛇添足了.

由以上讨论可知,即使对一个较为简单的物理问题,不同的讲授方法往往会有不同的效果.在课堂上如何阐述一个物理问题,使学生容易听懂,主动接受和便于记忆,这需要我们教师在备课过程中多加思考,不断琢磨,尤其要站在学生的角度来思考,这样才能取得良好的教学效果.