武陵山贫困片区农户贫困特征研究——以湘西少数民族聚居区为例

陈 佳,郑文武,伍 瑶,邹 君

(衡阳师范学院 资源环境与旅游管理系,湖南 衡阳 421008)

0 引 言

贫困作为世界三大经济难题之一,长期以来受到各国政府和社会各界的广泛关注[1]。近年来,对农户贫困问题的研究也成为学术界一些学者关注的重点。国内外学者关于贫困的研究主线主要有三方面:一是贫困内涵的研究界定。如阿马蒂亚·森认为贫困概念必须包含2个不同的要素,即识别贫困和加总贫困[2]。但目前对于贫困的内涵由于研究视角和研究区域差异而存在不同的界定。二是贫困影响因素及作用机制研究。其中,脆弱性与贫困的关系越来越作为贫困的重要影响因素而受到重视。韩峥[3]通过讨论脆弱性与贫困的关系提出了脆弱性是贫困的重要特征,并建议将脆弱性作为农村地区扶贫工作新切入点;世界银行(2000)[4]的定义表明了脆弱性包括两个方面,即受到的风险和抵御冲击的能力。三是贫困分析框架与评价研究。目前,不同维度的贫困分析框架逐渐被使用,陈传波[5]介绍了农户贫困风险与脆弱性的分析框架,并指出了这些风险在贫困地区的特征。Townsen、Robert Chambers、Dercon、联 合 国 开 发 计 划 署(UNDP)、李小云等分别从社会排斥、脆弱性和可持续生计三种分析框架及其比较来研究微观贫困群体的贫困成因和所处的生活状态[6]。

决定贫困的因素除了地理区位等外部环境因素外,农户自身特征也是一大重要因素。因此,笔者在本文试图通过对湖南省湘西少数民族聚居地区农村的实地调查,依据现阶段国家贫困线,从反映农户贫困的各个特征方面分析归纳,探讨农户贫困显性特征以及深层次新特征,总结出湘西少数民族聚居区这一特殊地域农户贫困的风险,为减贫、扶贫工作开展提供一定的理论依据。

1 研究区域概况与数据来源

1.1 研究区域概况

湘西地区位于湖南西北部,地形复杂,地势以中低山和丘陵为主,属于亚热带季风气候,气候多变,农业气候灾害频繁,生存环境恶劣。湘西土家苗族自治州,除州府吉首外,其余7县均为国家级贫困县,土家族和苗族占了全州总人口的73%。。湘西地区大量的原生贫困人口的存在,使得湘西自治州成为湖南省唯一进入国家西部大开发地区和国家新一轮扶贫重点开发地区。湘西共有贫困县23个,其中包括国家贫困县13个,省级扶贫开发重点县10个,贫困县比重达62%,是湖南省贫困县最多的区域。

1.2 数据来源

本文采用实地调研和问卷调查的方法,根据湘西自治州行政区划,按照地理位置、地理环境、经济发展水平、地区民族特征,同时考虑调查县村农户生计资产等因素,随机抽取了湘西自治州古丈县、花垣县、凤凰县三县分三组进行了10天的资料搜集,并于2010年8月对自治州内三县六个行政村,采用参与式农村评估方法进行住户问卷调查,对树栖柯村、龙鼻嘴村、董马库乡、木根井村、樱桃坳村、棉寨村共发放问卷350份,回收有效问卷321份,问卷回收有效率为91.71%。问卷主要涉及样本县和样本村的农户家庭人口特征、资产、就业经营策略、地理环境、社会经济发展水平、基础设施建设及近年来所遭遇的风险等信息,其中家庭资产主要从人力资源、物资拥有情况、自然环境、社会关系等方面进行考察。

1.3 贫困类型与划分标准

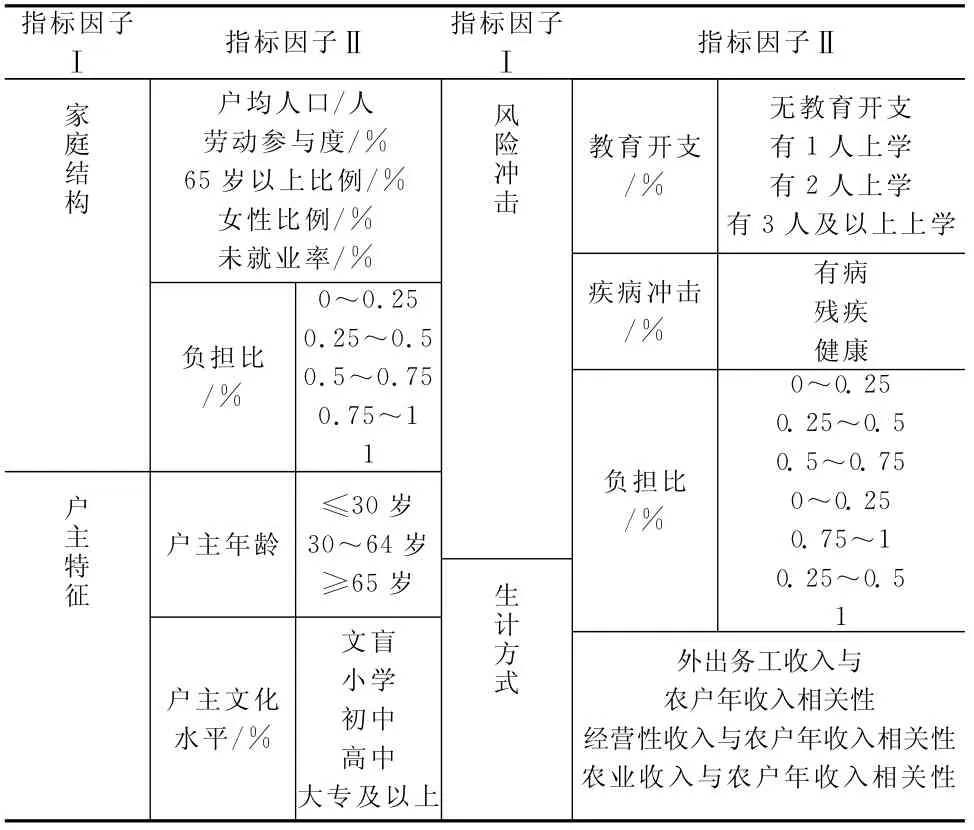

贫困发生率指人均纯收入或生活消费支出在贫困线以下人口占全部常住人口的百分比,这是最直观,也是最重要的贫困程度核心指标,可以反映有多少人通过经济发展或专项扶贫越过了贫困线或重新回到了贫困线之下[7]。根据调查,总体上,人均收入高于贫困线(2010年国家贫困线的1274元标准)农户占调查总数的90.96%,其中,人均收入1 274~5 000元农户占61.64%,表明人均收入高于国家贫困线标准的现象已成为普遍,且以人均年收入1247~5 000元的农户为主。因此,本文根据2010年国家贫困线1 274元的标准,结合农户人均纯收入均值4 811元,划分不同的农户贫困类型:低于贫困线农户为人均年收入≤1274元、人均收入一般农户为人均年收入1 274~5 000元、人均收入较高农户为人均年收入≥5 000元,其中低于贫困线农户人口即国家标准确定的贫困人口,人均收入一般农户和人均收入较高农户为国家贫困标准意义上的脱贫人口。分别从家庭结构、户主特征、风险冲击、生计方式四个方面十二个指标分组进行交叉分析,如表1。

表1 不同类型农户贫困特征交叉分析指标体系

2 农户贫困一般特征

2.1 农户家庭结构差异

调查区域农户家庭户均人口在4~6人,分户居住现象明显,成为湘西地区普遍的农户家庭情况,这和农村地区传统的生育观念有很大关系。在不同类型农户家庭结构中,低于贫困线和高于贫困线农户的交叉分析中,低于贫困线农户中65岁以上比例大,成员较年老。女性比例较大,为53%。劳动参与度也比高于贫困线农户低1.33%。未就业率为18%,比高于贫困线农户未就业率高8%,未就业率大。较高的老龄人口和女性比例不利于农户从事就业活动,主要由于老人和女性受生理条件限制多留在家承担看守宅院、照顾小孩的工作,兼顾农业生产。家庭收入来源主要依靠家庭成员年轻,有劳动能力的男性青年承担。因此,良好的农户家庭结构与低贫困发生率具有内在一致性。

2.2 贫困户主人力资本弱质

2.2.1 户主文化水平

户主是维系整个家庭生活运作的主导力量。农户家庭是否会陷入贫困很大程度上取决于户主对抗各种冲击的能力。而户主的文化作为一种资本禀赋,是缓解贫困的长期隐性因素。生计资本禀赋高的户主,陷入贫困的几率相对会小。调查中,作为国家级贫困县的凤凰县、花垣县和古丈县,户主整体文化水平分布在小学和初中(图1),分别为31.4%和37.2%,共占整体文化水平的69%。而通过对不同类型农户户主文化水平的交叉分析,低于贫困线农户户主的文化水平在初中及以下占89.29%,高中及以上文化只占10.71%,其中大专及以上文化的户主比率为0,户主的文化水平呈高文化水平分布低,低文化水平分布高的两极分异态势。而高于贫困线农户户主文化水平呈现良性发展态势,向知识普及型靠拢。这说明,农户的家庭资产和户主的文化水平有着一致性。文化水平较高的户主,由于其认知水平、文化程度以及接受新事物的能力强于较低文化水平农户,同时该户主对于家庭子女的潜移默化,为其子女在受教育程度上提供了某种意义上的正能量,而这种教育间接为家庭创造了高于贫困线的收益。

2.2.2 户主年龄

从不同类型农户户主年龄特征交叉分析图(图2)中看出,低于贫困线农户中≤30岁户主占该群体的比重小于高于贫困线农户中相应年龄段比重,而≥65岁的比重中却较明显的大于高于贫困线农户中相应年龄段比重,表明农户贫困趋向一定弱质性农户群体,这种弱质性表现为生计资本欠缺和劳动能力不强。30岁以下的户主由于自然资本、物资资本、社会资本、人力资本等生计资本的欠缺,造成贫困。而65岁以上的农户则由于自身患病或者劳动能力下降等原因造成贫困。显然,弱质型户主农户更容易陷入贫困陷阱。

图1 不同类型农户户主文化水平交叉分析图

图2 不同类型农户户主年龄特征交叉分析图

2.3 传统风险冲击不减

一系列不利于农户生产生活发展的因素都可以归结为农户的生存风险,作为民族地区的贫困,除了有地形复杂、气候多变、自然灾害频繁、产业结构不合理、基础设施薄弱、生存环境极其恶劣、人均耕地少、土地贫瘠等共同特点,还表现出风险冲击大,贫困程度深,受非经济因素影响较显著的特点[8]。这种冲击体现在农户家庭中存在的“因病致贫,因病返贫”,子女教育投资低、生产投资困难等现象。

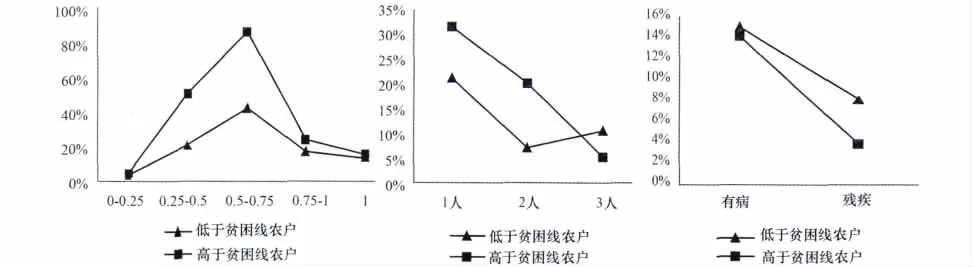

2.3.1 负担比

负担比是指家庭现有劳动力人数与家庭总人数的比值。按照负担比0~0.25、0.25~0.5、0.5~0.75、0.75~1以及1的比率划分为五组,如图3可以看出:低于贫困线农户的负担比整体上比高于贫困线农户的负担比小。家庭负担比越小,意味着越少的劳动力需要承担更多的家庭生活开支负担,农户贫困风险越大。湘西地区农户负担比集中在户均2~3个劳动力需承担4~5个家庭成员生活开支的范围,这说明农户的家庭开支处于相对紧缩的状态。

2.3.2 教育开支

教育开支是农户家庭开支中的一个重要经济风险项目,高于贫困线农户从1人、2人到3人及以上孩子上学的比率呈线性降低。对于农村家庭而言,教育是重要的改变命运的路径之一,虽然现阶段国家对于农村九年制义务教育学费实行减免政策,一定程度上缓解了农户教育开支,但是调查时72%的农户反映学费减免了,但是学杂费等隐性收费却被学校变相的增加了,而低于贫困线农户1人和3人及以上的孩子上学比率相对较大,也就是农户在家中有1人和3人的教育开支较大,这反映了湘西地区的普遍情况,特别是农村家庭中贫困家庭往往寄托于孩子上学带来整个家庭的社会地位与未来生活质量的提高,从而跳出“农门”,以至于在未来的收益入账之前,他们必须返回贫困线下艰难跋涉[9]。初等教育因为其绝对投资少,且有政府公共财政分摊,只有1人或2人接受初等教育的家庭一般不会出现因学致贫的情况,而对于有2人或2人以上接受中等或高等教育的家庭,高学费和高消费很容易导致农户家庭返贫或陷入深度贫困。

2.3.3 医疗开支

调查中发现,疾病影响73.47%的家庭人力资本投资,湘西贫困地区农民的健康状况不容乐观。由于人口普遍受教育程度低,营养和卫生知识缺乏,加上医疗卫生设施缺少,导致疾病的发生率较高。大部分农民目前生活水平较低,是疾病的易感人群,患重病的比例高,农村贫困地区对新型农村合作医疗制度的需求较强,但由于地区医疗制度实施力度不足,实际效应受限,并没有完全减轻农民医疗支出的负担。且健康状况的改善不仅是医疗水平提高和补偿制度援助,也源于农户自身的卫生教育素质。因而,农户医疗开支负担依然较重。

2.4 农户生计方式异化

生计即谋生方法,脱贫致富是农户的普遍期望,而经济收入是衡量农户贫困与否的主要构架。因此农户的生计方式与贫困具有一定相关性,湘西少数民族聚居地区农户主要的生计方式有种植、养殖、务工、经商等,不同类型农户的就业形式比率表(表2)中可以看出,只在家务农的比率最大,而从不同类型农户生计方式相关性交叉分析可知,湘西地区的农户外出务工收入与农户年收入相关性最高,这表明绝大多数农户选择务农,但选择外出务工农户较易获得高收入。而外出务工的农户虽然相对较少,但却成为了农户家庭内部分工响应利润最大化追求过程中规避风险的关键制约因素。农户经营性收入与农户收入相关性为0.25左右,农业收入作为农村的主要生计方式却与农户的收入相关性最小,表明务农不再是农户收入的主要来源,只是起到降低家庭食物支出的作用,变成农户多样化生计方式中的一种[10]。原因是湘西地区地处贫困山区,人均农地资源稀缺,同时外出务工具有收益快,对于青壮年吸引力大的特点,农户中大量青壮年选择到外地从事非农劳作。同时外出务工的无序性与市场的不稳定性,导致农户离土困难,兼业现象普遍。而农村中剩余的人口基本以老人、小孩、女人等弱质劳动力为主,难以正常承担农业生产的工作。

图3 不同类型农户风险冲击分析图

表2 不同类型农户的就业形式比率(%)

3 农户贫困新特征

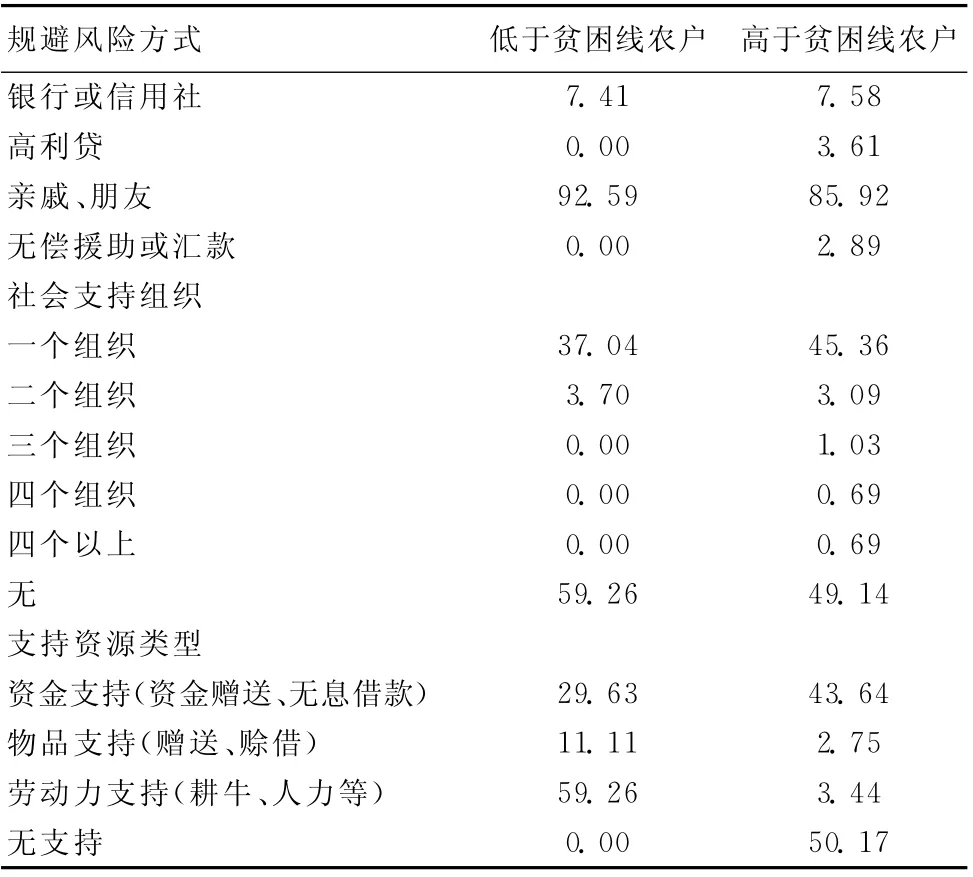

3.1 社会关系网络资源衰减

传统农户规避风险主要依靠农户中业已形成的社会关系网,在缺乏外界保障和支持的情况下,以家庭和血缘关系建立起来的社会关系网络成为农户规避风险的主要支柱[11]。当农户缺乏生产资金寻求帮助时,低于贫困线农户偏向于两种选择,92.59%的农户向亲戚朋友借钱暂缓困境,而只有7.41%的农户选择向银行或信用社借贷规避风险。高于贫困线农户中,农户规避风险的方式趋于多样化,新增了借高利贷和接受外界无偿援助或汇款等方式,但建立在家庭和血缘关系上的借贷方式显然较前者有所减少,传统的社会关系网络开始衰减。农户参与社区组织的比率普遍较低,特别是在低于贫困线农户中,59.26%的农户没有参加任何社区支持组织,社区资源支持脆弱。调查中全部样本中年收入最低和年收入最高的家庭贫富比为1∶112,农户之间的收入情况来看,低收入、中等收入和高收入人均收入分别为807元、3 085元、8 553元,比例为1∶3.82∶10.60。农户贫富差距加大,造成农户社会关系网络趋于分化,使得有限的社区资源支持更加脆弱,尤其是贫困农户面临的风险冲击更大,农村社会网络结构异化,农户贫富差距进一步加大。在调查农户参加的农村社区组织中获得的支持方式中显示以资金为主体的社区支持系统逐渐占据主导地位,传统的劳动力支持度则降低,农户开始追求以经济利益为目的社会扶助方式。

表3 不同类型农户社会关系资源支持比例(%)

3.2 “脱贫”农户返贫风险增加

贫困和非贫困家庭都有可能因为有限的财产和应对风险的能力不强而具有脆弱性[12]。为了探究贫困划定标准下湘西地区农户贫困的现实表现,本文从人均收入一般农户和人均收入较高农户和二者的平均收入比较,分析其特征。通过数据统计分析,高于贫困线且人均收入一般农户(即已脱贫农户)呈现以下特点:

①进入脱贫行列,但贫困脆弱性较高。调查显示收入较高的农户在家庭结构、户主特征、风险冲击和生计方式各个指标比率中,与贫困正相关因子如户均人口、女性比例、0.25~0.5的负担比、有2人及以上人上学的比率、家庭成员生病率比率比低于贫困线农户比率大,陷入贫困的风险更大,贫困脆弱性高。

②陷入返贫几率相对较大。在对农户的文化水平比较中发现,高于贫困线收入一般的农户与低于贫困线农户相比,家庭中九年制教育人口比重小5%,文盲率却大1.9%。教育的滞后和思想封闭会导致家庭需要承担的经济、就业等方面的风险相对于贫困线下的农户更高,返回贫困线的几率更大。

③思想观念的变迁使其更易陷入贫困恶性循环。人力资本理论认为,教育程度的增加会提高家庭的持久收入水平,这在高于贫困线且收入一般的农户中也有相同的表现。随着农村社会中农户的价值观念和社会生活重心发生了较大变化,经济利益、业缘关系逐渐取代了传统的“读书发家”的思想观念。在文化语言与地域差异较大的湘西少数民族聚居地,农户往往根据互相交往过程中已经形成的社会关系网,找到一种相对固定的职业形式,而这种职业通常不需要农户有多高的文化水平。调查中,许多农户较少愿意接受农业技术培训,多依靠传统种植方法维持基本农业耕作。而长此下去,容易陷入贫困的恶性循环。

4 结 论

本文从农户收入的角度分析了湘西少数民族聚居地区农户贫困特征,分析显示:(1)农户贫困一般特征中,低于贫困线农户(即贫困农户)主要呈现家庭成员结构不合理、户主教育水平低及弱质型农户比例高的特征。(2)传统农户风险冲击依然不减,如医疗教育负担、生存环境恶劣等,潜在风险冲击出现,如自然灾害、收入不稳定、社会关系网络断裂,与笔者在实际调查中了解到农户反映的频发性水旱灾害,农业收入减少务工收入不稳定一致。同时,由于社会关系网络的变迁,农户受支持的社会关系资源减少,易诱发新的贫困风险。(3)高于贫困线且收入一般的农户更易陷入贫困恶性循环揭示了贫困标准的实质并不是划定某一固定或动态的贫困线,扶贫工作的目标应是降低农户贫困脆弱性,消除农户潜在风险冲击。

[1]李丽,白雪梅.我国城乡居民家庭贫困脆弱性的测度与分解[J].数量经济技术经济研究,2010(8).61-73.

[2]王志标.阿马蒂亚·森的贫困思想述评[J].北京工业大学学报:社会科学版,2005(3):5-10.

[3]韩峥.脆弱性与农村贫困[J].农业经济问题,2004(10).8-12.

[4]世界银行2000/2001世界发展报告[R].北 京:中国,2000.

[5]陈传波.农户风险与脆弱性:一个分析框架及贫困地区的经验[J].农业经济问题,2005(8).47-50.

[6]唐丽霞,李小云,左婷.社会排斥、脆弱性和可持续生计:贫困的三种分析框架及比较[J].贵州社会科学,2010(12):4-10.

[7]杨国涛.地理区位、农户特征与贫困分布基于西海固720个农户的分析[J].财贸研究,2007(2):19-24.

[8]赵培红.民族地区农户贫困脆弱性分析及其治理[D].北京:中央民族大学,2009.

[9]常华荣,于敏.走出农村脆弱性贫困的几点建议[J].吉林农业,2010(10):27-28.

[10]苏磊,付少平.农户生计方式对农村生态的影响及其协调策略:以陕北黄土高原为个案[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2011(3):47-54.

[11]李伯华.社会关系网络变迁对农户贫困脆弱性的影响:以湖北小岗村为例的实证研究[J],农村经济,2011(3):100-103.

[12]万广华,章元.我们能在多大程度上准确预测贫困脆弱性[J].数量经济技术经济研究,2009(6):138-148.