中美新闻评论语篇中的元话语比较研究

柳淑芬

(广东第二师范学院外语系,广州510310)

提 要 本文基于Hyland元话语理论对比分析了中美新闻评论中元话语的使用情况。元话语使用的共性说明中美新闻评论作者在语篇整体上都有读者需求意识,使用元话语手段的差异反映了中美新闻评论不同的写作传统,同时从一定程度上印证了汉语重意合、英语重形合的特点。

一、引 言

元话语(metadiscourse)是用于组织话语、表达作者对话语的观点、涉及读者反应的一种方法(徐赳赳2006)。近年来人们对元话语这种语言现象的研究越来越重视。学者们从社会学、功能语言学、认知心理学、和修辞学等不同视角对元话语进行了理论研究。在实证研究方面,国内外学者对元话语也进行了比较丰富的研究,主要围绕两个方面:学生写作质量的高低与使用元话语手段的关系(Intaraprawat et al 1995,徐海铭、龚世莲2006)以及不同文化背景学生使用元话语手段的跨文化差异(Crismore et al 1993,Altenberg&Tapper1998,曹凤龙、王晓红2009)。迄今为止,对于元话语的研究,特别是元话语在特定语篇中的研究,还有广阔的空间。正如Hyland(1998)指出,在多种体裁、语境下进行描写性实证研究对完善和发展元话语理论模型有重要意义。他特别提到在学术语篇中,除了科研文章、教材、硕博论文等体裁外,对其他文体中元话语的描写性实证研究也十分必要。

有鉴于此,本文重点讨论新闻评论这一特定体裁中元话语的使用情况。新闻评论是在传播媒体中发表的评论性文章的总称。它是新闻性期刊、广播、电视等新闻媒介的旗帜和灵魂,是新闻媒介反映和引导舆论必不可少的重要手段。新闻评论是一种特殊的功能文体。它所肩负的社会功能是通过评论本身所持有的态度,立场和观点来影响、劝服潜在读者和作者达成一致的认识,进而采取行动,即评价和劝说。因此只有当作者选择恰当的语言策略表现作者的态度和个性,构建良好的作者读者互动关系,才能有效说服读者理解并接受自己的论证。而元话语能够有助于引导读者理解语篇的命题内容,把握作者对所写内容及对读者的态度;能够帮助读者组织、解读、评价语篇所提供的信息(徐海铭、潘海燕2005)。因此,元话语是新闻评论作者用以说服读者所采用的必不可少的手段。

本文旨在通过比较中美新闻评论中的元话语使用情况,了解元话语在中美新闻评论语篇中的分布情况以及各自不同的特点,有利于深入认识新闻评论这种特殊的文体,帮助新闻评论者提高元话语意识,提高正确使用元话语的能力,从而更好地实现新闻评价和劝说的功能。

二、本研究理论框架

迄今为止,大多数研究者对元话语的分类模式都采用二分法。Kopple(1985)和Crismore(1993)把元话语分为篇章元话语和人际元话语两大类,然后又分出若干小类。Hyland(1998)在前人研究的基础上,把篇章元话语和人际元话语分别细化为五类。后来,Hyland&Tse(2004)又进一步把元话语分类修正为引导式和互动式两种,共十个小类。

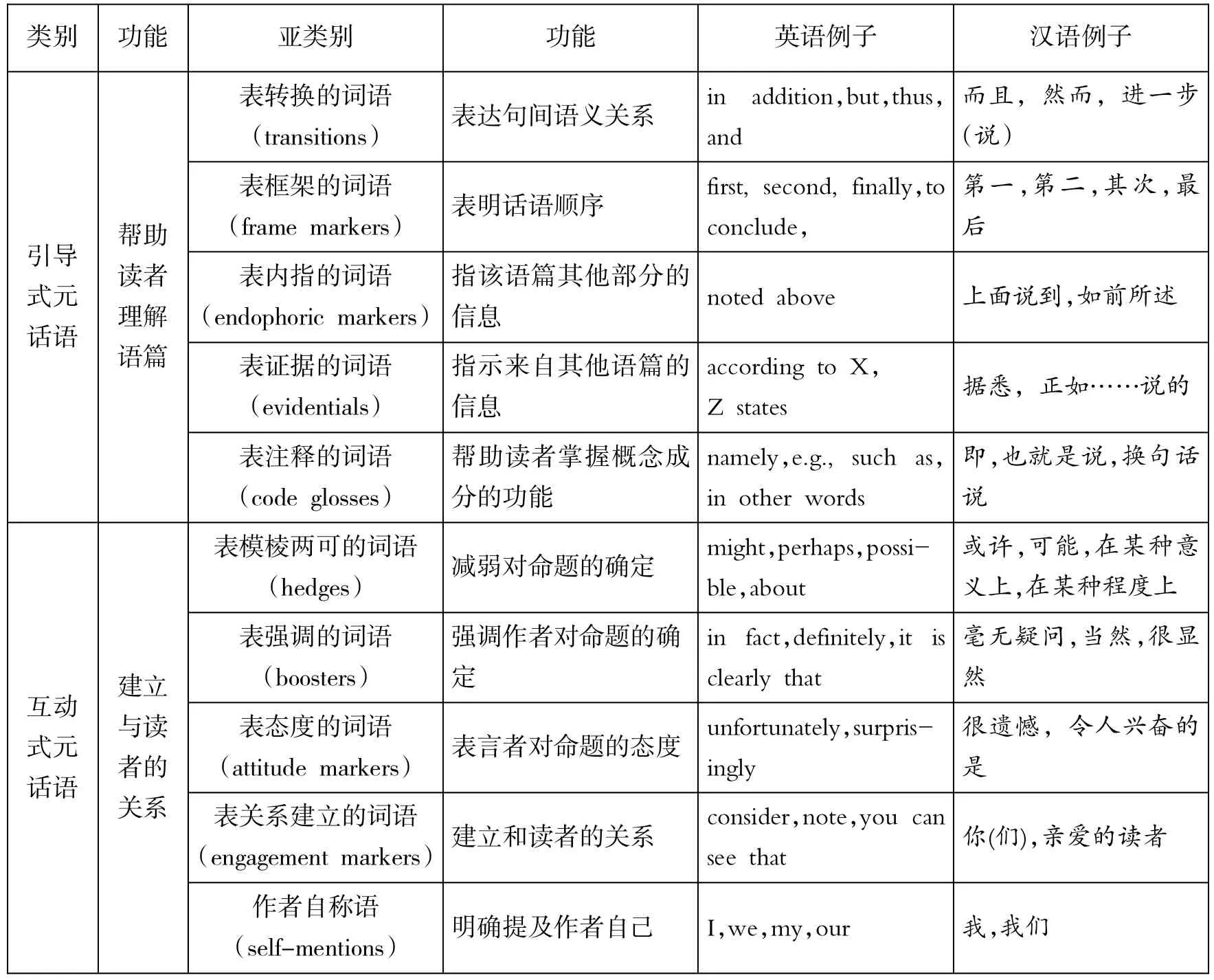

本研究的分析框架采用Hyland&Tse(2004)的元话语分类模式,因为把元话语分为引导式(interactive resources)和互动式(interactional resources)两类较为完善地分析了语篇中作者-读者互动,更能反映元话语的本质特征。考虑到汉语元话语本身的特点,本文又借鉴了李秀明(2011)对汉语元话语的分类方法。表1是我们在分析英汉新闻评论语篇元话语时所采用的元话语分类模式:

表1:元话语分类模式

三、语料采集与研究方法

1.语料来源

本研究是基于语料库进行分析论证的。所分析的语料是从2010年纽约时报和人民日报中随机搜集的新闻评论语篇各30篇,共41468字数(美国新闻评论语篇22140字,中国新闻评论语篇19328字)。

2.数据收集与分析

我们首先根据表1中的元话语分类模式,对语料库中的元话语进行了分类标注处理,然后采用Kconcordance检索工具以及手工统计的方法来统计语料库中各种元话语。首先,语料处理成纯文本格式后通过语料库软件包Kconcordance进行检索和统计。考虑到元话语的使用分类很大程度上取决于语境,为了确保数据的准确度和有效性,因而我们逐一阅读60篇新闻评论语篇,排除新闻评论语篇中与研究目的不符的目标词,如引用说话者的原话时用的I(我)、“我”等情况,然后逐类输入计算机,用SPSS16.0统计分析在中美新闻评论中使用元话语是否有差异。

我们对元话语在两个语料库中的原始统计频数进行统计。为了准确反映出元话语使用的真实状况以及便于数据比较(考虑到英、汉语新闻评论文章在篇幅长度上存在差异),我们将所有的原始统计频数转换成标准频数(每一万字中出现的次数)。

四、研究结果

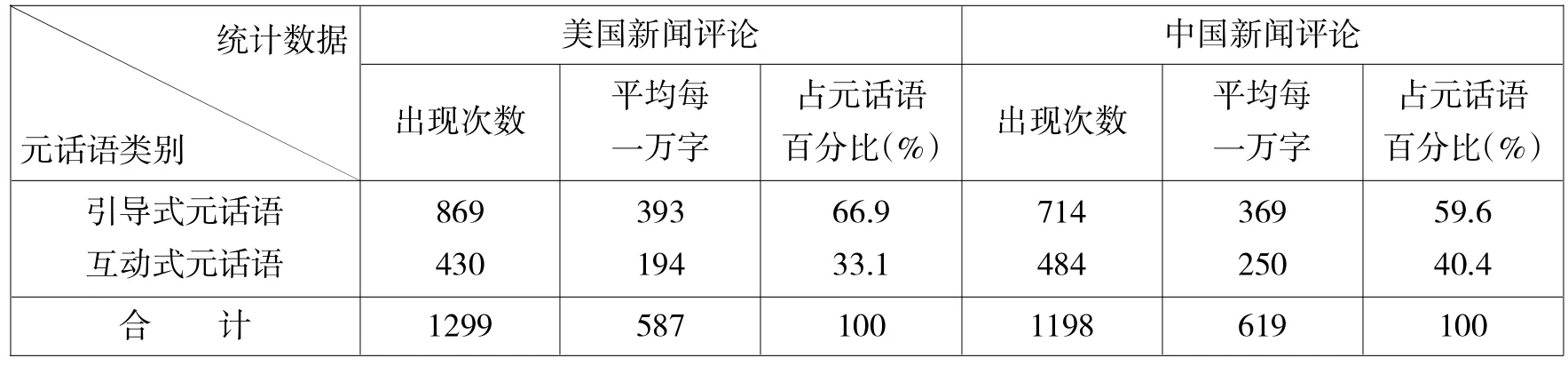

经过对标注后的中美新闻评论语篇中元话语出现频率进行统计(见表2),我们发现,元话语手段在中美新闻评论中都频繁使用。30篇美国新闻评论语篇中出现的各类元话语标记共1299个,每万字587个,30篇中国新闻评论语篇中出现的元话语标记共1198个,每万字619个。这一研究再次证明元话语使用的普遍性。同时表明,两个语料库中引导式元话语的使用都超过了互动式元话语。美国新闻评论语篇中引导式元话语占元话语总数的66.9%,中国新闻评论语篇中引导式元话语也达到了59.6%。

表2:中美新闻评论元话语整体统计结果

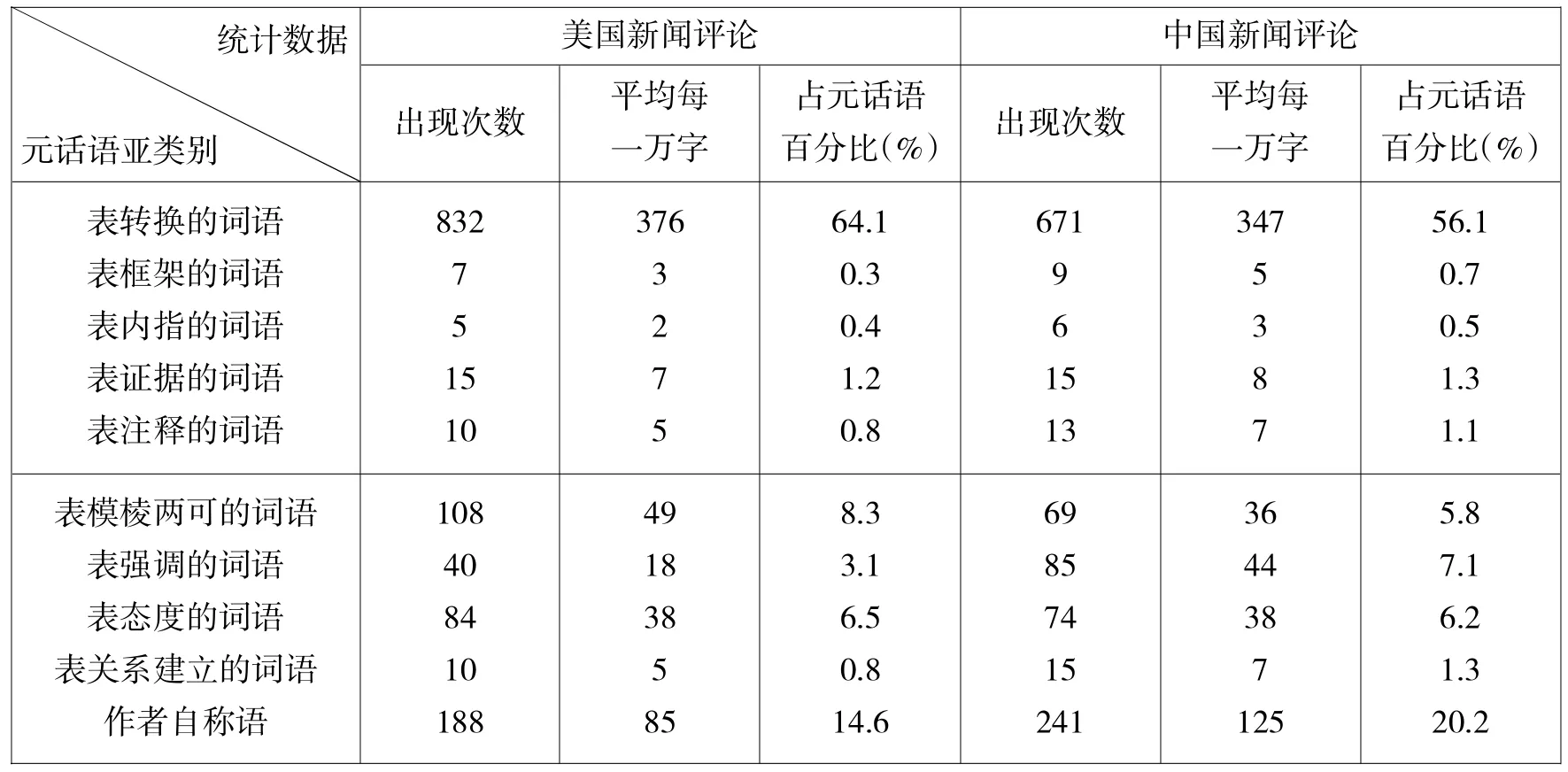

表3统计了中美新闻评论语篇中引导式和互动式元话语各种亚类别的出现频率。美国新闻评论语篇中,使用较频繁的元话语依次为表转换的词语(64.1%)、作者自称语(14.6%)、表模棱两可的词语(8.3%)和表态度的词语(6.5%),而中国新闻评论语篇中,使用较多的元话语依次为表转换的词语(56.1%)、作者自称语(20.2%)、表强调的词语(7.1%)和表态度的词语(6.2%)。

表3:中美新闻评论语篇中元话语亚类别统计结果

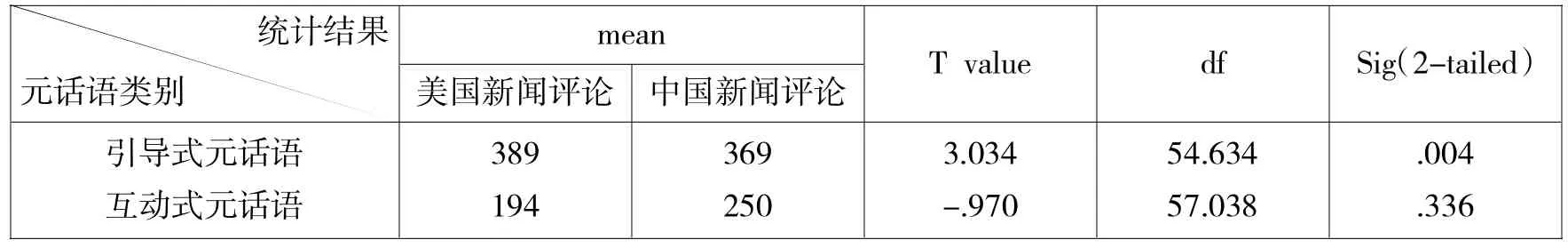

为进一步检验中美新闻评论中元话语的使用手段是否有显著性差异,我们对数据用SPSS16.0进行T检验。我们首先对中美新闻评论语篇中引导式和互动式元话语使用频率进行比较,如表4所示:

表4:中美新闻评论语篇中引导式和互动式元话语使用频率T检验

从上表中可以发现,中美新闻评论语篇在引导式元话语的使用上存在显著差异(t=3.034,df=54.634,显著值(Sig.2–tailed)=.004<0.05),而在互动式元话语使用上不存在显著差异(t=-.970,df=57.038,显著值(Sig.2–tailed)=.336>0.05)。

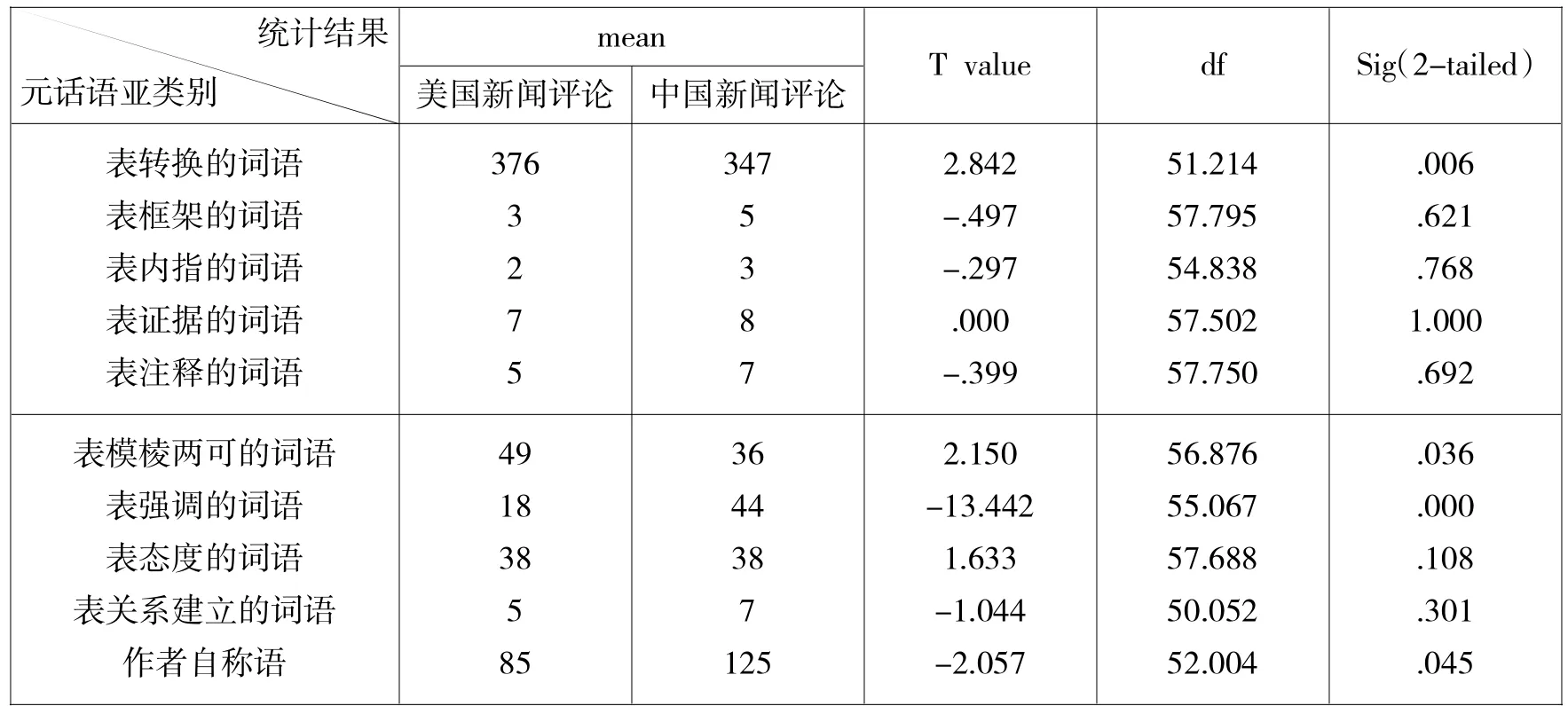

然后,我们分别对中美新闻评论语篇中元话语的亚类别使用频率进行T检验,结果如表5所示(见下页)。统计结果显示,中美新闻评论在以下几个方面表现出显著差异:

(a)表转换的词语(t=2.842,df=51.214,显著值(Sig.2–tailed)=.006<0.05);

(b)表模棱两可的词语(t=2.150,df=56.876,显著值(Sig.2–tailed)=.036<0.05);

(c)表强调的词语(t=-13.442,df=55.067,显著值(Sig.2–tailed)=.000<0.05);

(d)作者自称语(t=-2.057,df=52.004,显著值(Sig.2–tailed)=.045<0.05)。

除了上述差异外,中美新闻评论在表框架的词语、表内指的词语、表证据的词语、表态度的词语以及表关系建立的词语等元话语亚类别方面没有表现出显著差异。

表5:中美新闻评论语篇中引导式和互动式元话语亚类别使用频率T检验

五、讨 论

1.共性

中美新闻评论在元话语使用方面表现出一定的共性。具体表现在以下方面:首先,元话语在中美新闻评论中都频繁使用,在总体数量上表现出相似性,并且都较多使用引导式元话语。其次,表转换的词语是中美新闻评论中出现最频繁的元话语手段,而最少使用的元话语手段分别为表框架的词语和表内指的词语。另外,中美新闻评论在互动式元话语的总体数量上不存在显著差异,元话语亚类别表框架的词语、表内指的词语、表证据的词语、表态度的词语以及表关系建立的词语在中美新闻评论中使用的检验结果也没有差异。

共同的体裁、语用特征使得中美新闻评论中元话语手段的使用选择相似。新闻评论作为一种新闻体裁,它有着自己独特的语体特征和写作原则。一方面,它作为一种正式新闻文体,其语篇必须严谨连贯,而引导式元话语正具备这种功能,它可以帮助作者或说话人向读者表明自己在建构语篇过程中的意识,帮助读者理解语篇进程和作者的目的和情感。因此我们发现中美新闻评论都大量使用引导式元话语。另一方面,新闻评论作者的主要目的是证实自己对某一问题的立场,说服读者认同自己观点的理据性。这就要求作者要注重文章的交际意义,建立恰当的作者-读者关系,达到这一目的的主要手段就是互动元话语的使用。中美新闻评论在使用互动元话语的总体数量没有显著差异,这说明两国作者都有读者需求意识和使文章更加接近于读者和为读者考虑的写作策略。

2.差异

1)写作传统对中美新闻评论使用元话语手段的影响

中美新闻评论在表模棱两可的词语、表强调的词语以及作者自称语使用上存在显著差异。与美国新闻评论相比,中国新闻评论较少使用模糊限制语,较多使用表强调的词语以及作者自称语。

笔者认为这可能与中美议论文写作传统不同有关。在英语写作中,诚实、适度和谨慎被视为作者应当具有的态度,因此在写作中,模糊限制语不可或缺,尤其在阐明个人立场和观点时被广泛使用(Hinkel2005)。而在中文写作中,感情丰富、铿锵有力、爱憎分明的议论文被视为好文章(Li1996),因此中国作者在表达观点和立场时并不重视模糊限制语的使用。另外,在中文写作中,强调词常常被视为增强作者说服力和强调作者观点的一种有效的修辞手段。分析语料时,我们发现中国新闻评论作者使用大量的强调词“必须、一定要”,这说明中国新闻评论作者更强调个人立场和观点而忽视了其他观点的存在,态度趋于感性而非理性,立场趋于武断。相比之下,美国新闻评论作者更多注意以理服人,注重事实说话,注重冷静分析,措辞比较温和,表达观点和立场时重理性而非感性,语气显得不那么夸张,所以美国新闻评论中很少出现we should,we must等词语。

邓炎昌、刘润清(1989)指出“在说理性文章(如政论文、社论或讨论社会问题的论文等)中讲英语的人写起来和中国人不同,在语气上和措辞上不那么强硬或富有战斗性。其指导思想是to let the facts speak for the themselves(让事实本身说话)”。在他们看来,只有温和、理智和冷静的措词才令人信服。当然,现代中国的政论性文章也首先注重事实,但仍比较强调战斗性,强调立场鲜明。这种语篇策略的选取与文化界、思想界一度盛行的文风有一定关系。正如蔡基刚(2003:93)指出的,“中国过去,政治运动不断,批评倾向,驳斥观点,形成报刊评论的主要特色。政论性文章强调的是战斗性,是立场鲜明,所以主观性的意见,战斗性、教训性的语言比事实数据更重要,比冷静的分析更能激起激情。”因而,我们不难理解为何中国新闻评论文章较少使用模糊限制语,而较多使用强调词和作者自称语了。

2)形合与意合对中美新闻评论使用元话语手段的影响

两个语料库中都频繁地使用表转换的词语,而且使用数量都很大。但是独立样本T检验仍显示两个语料库在表转换的词语使用上存在差异。中国新闻评论使用的表转换的词语要少于美国新闻评论。

表转换的词语是引导式元话语的重要组成部分,对于语篇组织,劝说和评价方面,发挥着至关重要的作用。表转换的词语主要包括连词、副词(副词短语)和介词(介词短语),可以帮助读者更好的理解句子之间的逻辑关系,将整个语篇组成连贯的整体,例如“并、由于、因此”、but、and、in addition to等等。通过明示句子之间的逻辑关系,来突出作者的思想,有助于读者对语篇内容的深入了解。

对于表转换的词语使用存在的差异,可能与英汉不同的语言特点有关。语言界普遍认为,英汉两种语言之间的最明显的区别特征是英语重形合,而汉语重意合(Hinds1987,王菊泉2007)。研究发现,中国新闻评论比美国新闻评论较少使用表转换的词语,这在一定程度上印证了英语重形合汉语重意合的特点。形合指的是“句中的词语或分句之间用语言形式手段(如关联词)连接起来,表达语法意义和逻辑关系”,意合指的是“词语或分句之间不用语言形式手段连接,句中的语法意义和逻辑关系通过词语或分句的含义表达”(连淑能1993:48)。英语注重形合,所以句子之间的逻辑关系更多地用语言手段,例如表转换的词语等,来连接句子和篇章。汉语重意合,不靠连接词语而靠语序和逻辑关系来维系句际联系,因此会较少使用承担启下功能的表转换的词语。这一发现与穆从军(2010)关于英汉新闻社论元话语使用差异调查的研究结果相吻合。

六、结 语

本研究在对中美新闻评论进行对比分析后,总结了中美新闻评论中使用元话语的共性和差异,分析了造成差异及共性的原因。相同的语体特征使得中美新闻评论使用元话语表现出一定的共性。但由于不同的写作传统和语言特点,中美作者在使用元话语手段方面表现出差异。一方面,中国政论文章的写作传统导致中国新闻评论作者喜欢采用立场鲜明的写作策略,语篇整体上重说理说服(logos),而缺乏动情说服(pathos),具体表现在:较少使用模糊限制语,较多使用强调词和作者自称语。另一方面,汉语偏重意合,而英语倾向形合的语言特点使得中国新闻评论比美国新闻评论要少使用表转换的词语来帮助引导读者理解。理解元话语使用的文化差异及产生原因,对正确理解和分析不同文化背景的语篇、提高人们在语篇分析中的文化意识、提高英语阅读和写作质量都很有意义。希望本文的研究结果能对学习者在阅读和写作新闻评论中正确使用元话语有一定的指导作用。