张北6.2级地震前后断层活动时空演化特征分析*

李腊月 邢成起 武安绪 胡乐银

1)中国地震局地震预测研究所,北京 100036

2)北京市地震局,北京100080

1 引言

张北6.2级地震发生在燕山-阴山东西向断块隆起的南缘,北西向张家口-蓬莱地震构造带和北东向的汾渭地震构造带交汇的晋冀北张性区[1]。

文献[2-9]利用华北地区的精密水准、重力测网、大量定点、地磁、流动形变及地应变等资料分析了张北地震前兆异常的演化过程;孟国杰[6]等应用GPS 资料、跨断层形变观测及定点台站观测资料,并针对首都圈地区的地壳形变特征,探讨了张北地震前华北北部地区地壳形变与张北地震的关系。本文应用首都圈地区的24 处跨断层流动水准资料,基于主成分分析方法对张北地震前后首都圈地区断层活动特征进行了分析,并绘制了断层活动空间演化图像,从时空角度研究地震孕育、发生过程中断层活动的演化特征。

2 数据处理与分析

张北6.2级地震发生在前兆观测台网高度密集的首都圈重点监视区边缘(图1),该区共有24 处跨断层流动形变监测场地,其中13 处为水准监测场地,10 处为基线、水准同桩监测场地,1 处为基线、水准不同桩监测场地。大多数场地每月观测1 次,少数场地每两个月观测1 次。这些资料时间跨度较长,最长的达40年,最短的也将近20年;且大多数场地布设在基岩上,观测精度较高。本研究选用的跨断层流动水准资料其分布范围为113° ~120°E,38.5° ~41°N,时间为1985—2011年12月。

图1 首都圈跨断层流动形变监测场地分布Fig.1 Distribution of cross-fault mobile deformation monitoring sites in the Capital circle

资料处理情况如下:

1)对原始资料剔除重复的数据,然后采用线性插值法填补缺失的数据,得到统一的每年12 个周期的形变数据。一个场地有多条测线时,选用测线跨断层的、且选择高差变化有规律、变化量较大、资料时间长、连续性好的测线。

2)为了消除季节和年变的影响,用每月测值减去上年同期测值,再除以一年时间尺度,得到12 个月份的形变年速率。

3)运用主成分分析方法[4]对研究区断层垂直形变速率进行合成。

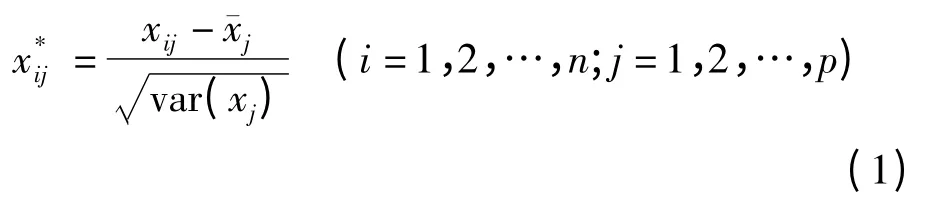

①将原始数据标准化,消除量级不同的影响,其计算式为:

③计算R 的特征值λ1,λ2,…,λp,并使特征值从大到小排列:λ1≥λ2≥…≥λp>0 和相应的特征向量ui=(ui1,ui2,…,uip),i=1,2,…,p。

④计算主成分

⑤计算主成分的贡献率

和累积贡献率

⑥根据主成分分析得到的主成分zi和相应的权值(贡献率)ei,计算断层垂直活动速率的综合指标w,

4)归一化处理。对12 个月的年速率取平均值,得到断层活动年速率的平均值。为了更好地反映断层活动的空间特征,对年速率的平均值进行标准化处理,得到无量纲的值γ,当γ >0 时,表示断层上盘下降,为张性;反之,表示断层上盘上升,为压性。

3 断层活动异常特征分析

3.1 张北6.2级地震前后断层活动的时间演化特征

图2是部分测点的断层垂直形变年速率曲线,从图中可以看出张北地震前各观测曲线都出现了明显的异常变化。小水峪测点的斜交水准曲线在1993年出现向上的大幅度变化后发生转折,在1996—1997年又开始出现向上的加速变化,逐渐恢复后发生地震;张家台测点的斜交水准曲线震前出现向上和向下的大幅度变化,逐渐恢复后发生地震;张山营测点水准曲线在震前出现向下加速变化,转折过程中发生地震;沿河城测点的水准曲线震前出现向上的大幅度变化,震后恢复;狼山测点的水准曲线在震前逐渐转为向下的变化趋势,从张性逐渐转为压性,震后仍保持压性的活动状态;密云测点的水准曲线震前未见明显异常变化,但震后出现向下的大幅度变化。

运用主成分分析方法可以更加客观地获得一个地区断层活动的总体水平。由于篇幅所限,本文只列出前6 个主成分的特征值、贡献率和累计贡献率(表1)。从表1 中可以看出主成分1 的特征值和贡献率最大,贡献率占总信息量的20.89%,而主成分6 的特征值和贡献率最小,贡献率占总信息量的5.26%。当取6 个主成分时,累计贡献率已经达到了53.96%,这表明前6 个主成分就已经包含了原始数据一半以上的信息。

图2 部分水准测点垂直形变年速率曲线Fig.2 Annual rate series of vertical deformation at a part of leveling sites

表1 前六个主成分的特征值、贡献率和累积贡献率Tab.1 Eigenvalue,the contribution rate and the cumulative contribution rate of the first 6 principle components

图3是通过计算得到的前6 个主成分随时间的变化曲线,从图3 可以看出,各主成分曲线在张北地震前都出现了不同的异常变化。主成分1 在张北地震前的异常变化最为显著,在1994年出现大幅度的上升变化,到1995年出现转折,并逐渐恢复震前的平缓变化趋势,到1997年下半年,曲线出现大幅度的下降变化,异常持续半年后发生了张北地震,地震后曲线发生转折;主成分2 与主成分1 的变化趋势有所不同,主成分2 在1995年开始出现大幅度的下降变化,1996年发生转折,曲线持续上升1年左右,1997年曲线再一次发生转折,持续下降直至地震发生,地震发生后,异常持续一定时间后恢复;主成分3 的异常变化趋势和主成分2 相似,1995年出现大幅度的下降变化,1996年异常发生转折,到1997年异常恢复,张北地震发生在异常恢复后;主成分4 在1996年以前变化形态基本稳定,1997年出现大幅度下降变化,异常达到最大值时发生地震,震后异常恢复;主成分5 和主成分6 的异常变化并不显著,这是因为主成分5、6 在总信息量里所占的比例较小。

图4是研究区整体断层活动水平的综合指标w随时间的变化曲线,可见其变化形态与图3 中的主成分1 的变化形态最相似。从图4 可见曲线在1990—1993年变化平缓,在1994年出现大幅度的向上变化,1995年发生转折后逐渐趋于稳定,到1997年下半年曲线又开始出现大幅度的下降,直到地震发生,震后曲线逐渐恢复到原来的变化形态。通过首都圈断层活动速率的合成曲线可知首都圈断层活动在1994年出现了异常变化,1997年6月断层活动再一次出现异常变化,应属于短临异常[2-5]。

3.2 张北6.2级地震前后断层活动的空间演化特征

3.2.1 震前断层活动速率空间演化分析

从1993—1994年的断层垂直形变速率空间演化图(图5(a)、(b))可以看出,研究区在1993年整体上呈张性,只有少数测点附近地区呈压性。1995—1997年的空间演化图(图5(c)、(d),图6(a))显示,研究区在1995—1996年出现大范围的压性区,震中附近地区由原来的张性转为压性,且研究区的西北部地区压性逐渐增强,东南部地区压性逐渐减弱;到1997年南孟、墙子路、古北口附近地区由原来的压性转为张性,研究区的西北部转为压性区,东南部转为张性区,且大致以北东向为分界。此外,从1997年的断层垂直形变速率空间演化图像中还可以看出,随着震中距的减小压性逐渐增强,靠近震中的地区压性较强,远离震中的地区压性较弱。

图3 主成分1 ~6 随时间变化曲线Fig.3 Time series of principal component 1-6

图4 跨断层垂直形变速率综合指标随时间变化曲线Fig.4 Time series of the composite indicator of cross-fault vertical deformation rate

从1993—1997年的动态图像可以看出,研究区的张压特性出现了变化,震中附近地区由原来的张性逐渐变为压性,而远离震中的地区逐渐变为张性,整个研究区经历了从无序到有序的应力调整状态;整个图形的等值线也从无序状态逐渐趋于有序的状态,等值线的走向分布更加清晰,主要为北东方向,等值线的这种从无序到有序的分布状态反映了区内构造活动的结果,也反映了区域应力场在逐渐的增强。

3.2.2 震后断层活动速率空间演化分析

1998年的空间演化图(图6(b))主要显示地震后的断层活动状态,震后研究区整体上出现了大范围的张性区,震中附近地区由震前的压性转为张性,紫荆关、涞水、南孟以南地区也转为张性且张性逐渐增强,北京附近地区构成了研究区内的压性区,北京西部的燕家台、沿河城附近地区的压性相对较强,等值线的走向大致为北东向和北西向,这与研究区的区域应力场方向一致[10,11]。1999—2000年的断层垂直形变速率演化图(图6(c)、(d))显示,研究区未出现明显异常变化,整体上仍呈张性,正负值区的空间分布相对稳定,这可能与震源区应变能的充分释放有关。

5 结论

1)张北地震前2 ~3年首都圈部分跨断层形变测点出现了显著异常变化。张山营、小水峪、张家台、南口、密云、狼山、燕家台等测点在1994年前后同步出现异常变化,1996—1997年这批异常有的出现转折,有的恢复到原有水平,异常结束后发震,如张家台、小水峪等测点;有的异常发展到最大值时发震,如张山营、沿河城等测点。

2)主成分在张北地震前都出现了异常变化,且变化较为显著,对张北地震有较好的反映;断层形变速率综合指标w 在1994年出现了明显的异常变化,1997年6月再一次出现异常,这对张北地震的判别具有一定的前兆意义。

3)张北地震断层垂直形变速率演化图像显示,地震前2 ~3年研究区整体由张性转为压性,最后形成了以震中区为压性区而远离震中的地区压性逐渐减弱的空间分布格局。根据郭良迁等[10]的研究结果,张北地震的震中区在震前2 ~3年也处于压缩状态。地震后,研究区出现了大范围的张性区,震中附近地区及北京外围地区都呈张性,仅北京附近地区呈压性,1998—2000年的空间图像未出现明显的变化,基本上保持稳定的空间分布状态,这表明地震后震源区能量主体已得到了充分释放。

致谢感谢陆明勇、张晶研究员为本研究提供帮助!

1 陈棋福.中国震例(1997—1999)[M].北京:地震出版社,2003.(Chen Qifu.Earthquake cases in China(1997-1999)[M].Beijing:Seismology Press,2003)

2 刘峡,等,用GPS 资料研究华北地区形变场和构造应力场[J].大地测量与地球动力学,2006,(3):33-38.(Liu Xia,et al.Deformation field and tectonic stress field constrained by GPS observations in North China[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2006,(3):33-38)

3 车兆宏,等.张北6.2级地震地形变前兆演化特征[J].地震,1999,19(4):315-322.(Che Zhaohong,et al.Precursory evolution characteristics of ground deformation before Zhangbei Ms6.2 earthquake[J].Earthquake,1999,19(4):315-322)

4 郝洪涛,等.华北地区流动观测资料的初步清理[J].大地测量与地球动力学,2012,(6):54-58.(Hao Hongtao,et al.Preliminary sort of repeated gravity datd in North China area[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2012,(6):54-58)

5 张建国,关华平.张北6.2级地震前电磁波频谱分析[J].大地测量与地球动力学,2010,(增刊):29-32.(Zhang Jianguo and Guan Huaping.Analysis of electromagnetc spectrum before Zhangbei Ms6.2 earthquake[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2010,(Supp.):29-32)

6 孟国杰,黎凯武.张北6.2级地震前的地壳形变特征[J].地震,1999,19(3):261-266.(Meng Guojie and Li Kaiwu.The characteristics of crustal deformation before Zhangbei earthquake with Ms6.2[J].Earthquake,1999,19(3):261-266)

7 李卫东.应用多元统计分析[M].北京:北京大学出版社,2008.(Li Weidong.Applied multivariate statistical analysis[M].Being:Peking University Press,2008)

8 龚复华,王刚军.张北-尚义6.2级地震跨断层形变资料异常特征分析[A].国家地震局地壳应力研究所.地壳构造与地壳应力文集(11)[C].北京:地震出版社,1998.(Gong Fuhua and Wang Gangjun.Analyses of anomalies of Geodetic data measured across fault prior to the Zhangbei-Shangyi M=6.2 earthquake[A].Institute of Crustal Dynamics of China Earthquake Administration.Crustal structure and crustal stress anthology(11)[C].Beijing:Seismology Press,1998)

9 徐纪人,等.中国大陆地壳应力场与构造运动区域特征研究[J].地球物理学报,2008,51(3):770-781.(Xu Jiren,et al.Regional characteristics of crustal stress field and tectonic motions in and around Chinese mainland[J].Chinese J Geophys.,2008,51(3):770-781)

10 武敏捷,等.华北北部地区震源机制解及构造应力场特征分析[J].大地测量与地球动力学,2011,31(5):39-43.(Wu Minjie,et al.Analysis of focal mechanism and tectonic stress field features in northern part of North China[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2011,31(5):39-43)

11 郭良迁,华彩虹.华北GPS 网基线变化与地震活动[J].中国图像图形学报,1998,3(9):88-92.(Guo Liangqian and Hua Caihong.Baseline changes of GPS Network and seismic activity in North China[J].Journal of Image and Graphics,1998,3(9):88-92)