一种新型血红蛋白色素制品稳定性的研究

欧秀琼,景绍红,黄 萍,宋 凡,张晓春,葛良鹏

(重庆市畜牧科学院,农业部养猪科学重点实验室,养猪科学重庆市市级重点实验室,重庆市养猪工程技术研究中心,重庆402460)

在肉制品生产中,亚硝酸盐是传统的发色剂和防腐剂,还能使肉制品产生特有的风味和组织结构。但如果加入量过多、搅拌不均匀或者加工工艺不合理,就非常容易导致成品中亚硝酸盐残留量过高,造成食物中毒,此外,肉制品中残留的亚硝酸盐与人体内蛋白质代谢的中间产物反应会生成致癌物质,正是由于亚硝酸盐对人体的这些危害作用,多年来各国科学家一直在寻找它的有效替代品,因此部分或全部替代亚硝酸盐的研究受到了广泛的关注。由于亚硝酸盐的发色原理是亚硝基与肌红蛋白亚铁离子形成六配位复合物亚硝基肌红蛋白,因此一般都是将血红蛋白进行亚硝基化得到樱桃红色的亚硝基血红蛋白作为发色剂添加到肉制品中。不少研究工作者已相继开展了亚硝基血红蛋白替代亚硝酸盐的研究,也取得了一定的研究结果[1-4],但依然存在亚硝酸盐残留问题,同时亚硝基血红蛋白类色素的稳定性较差,限制了血红蛋白类色素的使用,因此生产具有稳定性和分散性更好的无硝血红蛋白将是未来发展的方向。已有的研究表明,烟酰胺、D-异抗坏血酸钠和糖类对于维持血红蛋白分子结够的稳定性均有一定的作用[5],且这些物质都是目前食品工业允许使用的食用添加剂,因此本研究以亚硝基血红蛋白作为对照,系统研究烟酰胺、D-异抗坏血酸钠和糖类复配作用对于血红蛋白色素稳定性的影响,包括温度、光照、金属离子及pH等影响因素,旨在探索一种不含亚硝酸盐的天然色素,从而替代或部分替代肉制品中亚硝酸盐的使用,一方面降低肉制品中亚硝酸盐的残留量,另一方面提高畜产品的综合利用价值,产生较好的社会效益和经济效益。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

猪血 采自荣昌县屠宰场;柠檬酸三钠、丙三醇(甘油) 分析纯;烟酰胺、D-异抗坏血酸钠、水溶性壳聚糖、亚硝酸钠 均为食品级。

FA2004A电子天平 上海精天电子仪器厂; FE20实验室pH计 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司;HH系列恒温水浴锅 江苏金坛中大仪器厂;TDL-50B低速台式大容量离心机 上海安亭科学仪器厂;TU-1901双光束紫外可见分光光度计 北京普析通用仪器有限责任公司;FD-1B-50型冷冻干燥机 上海比朗仪器有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 新型血红蛋白色素的制备 采集猪血,常规抗凝处理,4~8层纱布过滤抗凝后的血液,除去杂质颗粒,装入透明容器,于4℃条件下静置4~8h,血浆和血细胞发生自然沉降分离。倾去上层血浆后,然后加入等体积的蒸馏水,充分搅拌使血细胞破壁,释放出血红蛋白。加入终浓度为10mg/m L的甘油,充分搅拌,棕色磨口瓶分装于4℃条件保存备用。在血红蛋白液中加入1%烟酰胺和1%D-异抗坏血酸钠,搅拌均匀后于4℃避光反应24h,再与0.5%水溶性壳聚糖1∶1混合,在50℃条件下加热5m in,去除未反应、变性的蛋白质,冷冻干燥得新型血红蛋白色素。

1.2.2 亚硝基血红蛋白的制备 参照杨锡洪等[6]方法,于1000m L血红蛋白液中加入0.8g亚硝酸钠和3.6g D-异抗坏血酸钠,搅拌均匀后调pH为6.1,于4℃避光反应24h,冷冻干燥得亚硝基血红蛋白发色剂。

1.2.3 新型血红蛋白色素的稳定性研究

1.2.3.1 对热稳定性研究 将制备的新型血红蛋白色素和亚硝基血红蛋白冻干样品配成质量分数为5%水溶液,于恒温水浴锅中在70℃条件下分别加热10、20、30min,冷却后离心,取上清稀释20倍过滤,观察颜色并于540nm处测吸光值。

1.2.3.2 对光稳定性研究 取新型血红蛋白色素和亚硝基血红蛋白冻干样品(2g左右)于试管中并密封,分别置于室内自然光及室内黑暗自条件下观察色泽变化情况,每隔1周各取0.100g,溶解于50m L蒸馏水中,然后过滤,观察颜色并于波长540nm处测吸光度A。

1.2.3.3 对金属离子稳定性研究 分别取0.5g新型血红蛋白色素和亚硝基血红蛋白冻干样品加入10m L浓度为0.1mol/L的五水硫酸铜、七水硫酸亚铁、七水硫酸锌、氢氧化镁、氯化钾、氯化钙溶液混匀,黑暗处放置一定时间后(颜色发生变化时),离心,取上清稀释20倍过滤,观察颜色并于540nm处测吸光度A。

1.2.3.4 对 pH稳定性的研究 用1mol/L HCl和0.5mol/L NaOH调节不同pH(5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0)的缓冲液10m L,分别加入0.5g血红蛋白冻干样品,室内光照放置一定时间后(颜色发生变化时),离心,取上清稀释20倍过滤,观察颜色并于540nm处测吸光值。

2 结果与分析

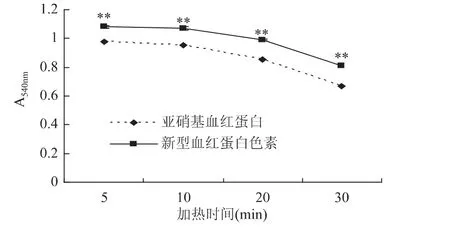

2.1 温度对新型血红蛋白色素稳定性的影响

温度对新型血红蛋白色素稳定性的影响如图1所示。

选取低温肉制品加工温度作为新型血红蛋白色素热稳定性的实验温度。由图1可见,随着加热时间的延长,新型血红蛋白色素和亚硝基血红蛋白的吸光值均呈下降趋势,在实验的各个时间点,新型血红蛋白色素吸光值极显著高于亚硝基血红蛋白的吸光值(p<0.01),表明新型血红蛋白色素在低温肉制品加工中对热稳定性要优于亚硝基血红蛋白。

图1 温度对新型血红蛋白色素稳定性的影响Fig.1 Effect of temperature on stability of novel hemoglobin pigment

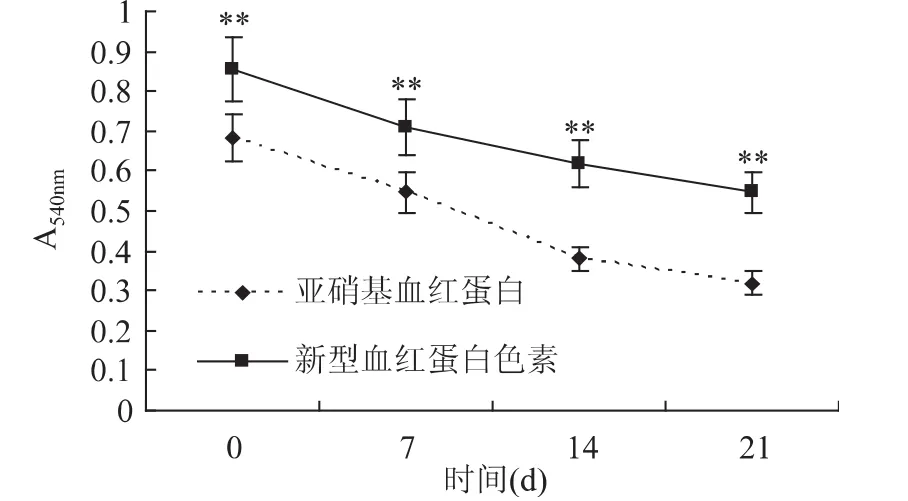

2.2 光照对新型血红蛋白色素稳定性的影响

2.2.1 室内自然光线对新型血红蛋白色素稳定性的影响 室内自然光线对新型血红蛋白色素稳定性的影响如图2所示。

图2 自然光对新型血红蛋白色素稳定性的影响Fig.2 Effect of natural light on stability of novel hemoglobin pigment

由图2可见,在室内自然光条件下,随着贮藏时间的增加,新型血红蛋白色素和亚硝基血红蛋白的吸光度均呈下降趋势,但在各个时间阶段,新型血红蛋白色素的吸光度均极显著高于亚硝基血红蛋白(p<0.01),表明新型血红蛋白色素对光的稳定性要优于亚硝基血红蛋白。

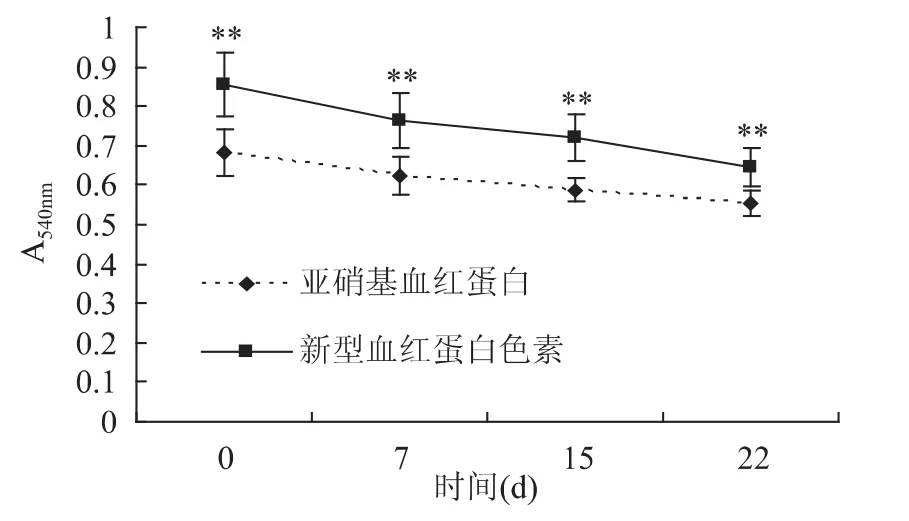

2.2.2 室内黑暗条件下对新型血红蛋白色素稳定性的影响 室内黑暗条件下对新型血红蛋白色素稳定性的影响如图3所示。

由图3可见,在室内黑暗条件下,新型血红蛋白色素和亚硝基血红蛋白随着贮藏时间的延长,吸光度呈下降趋势,但各储藏阶段糖基化无硝血红蛋白的吸光值均高于亚硝基血红蛋白,且各阶段的二者吸光值均高于自然光照组(p<0.01),表明在黑暗条件下的储藏条件要优于自然光照条件。

2.3 金属离子对新型血红蛋白色素稳定性的影响

金属离子对新型血红蛋白色素稳定性的影响如图4所示。

由图4可见,Cu2+、Fe2+、Zn2+对新型血红蛋白色素及亚硝基血红蛋白的影响均较大,加入 Cu2+、 Fe2+、Zn2+后吸光度非常低,而Mg2+、K+、Ca2+对新型血红蛋白色素及亚硝基血红蛋白的影响较小,在相同条件下,除铜离子无差异显著外,新型血红蛋白色素对其余金属离子的稳定性均显著优于亚硝基血红蛋白(p<0.01)。

图3 黑暗条件对新型血红蛋白色素稳定性的影响Fig.3 Stability of novel hemoglobin pigment in dark

图4 金属离子对新型血红蛋白色素稳定性的影响Fig.4 Effect of iron on stability of novel hemoglobin pigment

2.4 pH对新型血红蛋白色素稳定性的影响

pH对新型血红蛋白色素稳定性的影响如图5所示。

由图5可见,新型血红蛋白色素及亚硝基血红蛋白经不同pH缓冲液处理后,其吸光度均无明显变化,但总的趋势是新型血红蛋白色素吸光度高于亚硝基血红蛋白,除pH6.0条件下,二者无显著性差异,其余pH条件下,新型血红蛋白色素吸光度极显著高于亚硝基血红蛋白(p<0.01)。表明两者在pH5~8范围内均较稳定。

图5 pH对新型血红蛋白色素稳定性的影响Fig.5 Effect of pH on stability of novel hemoglobin pigment

3 结论

新型血红蛋白色素对温度、光照、金属离子的稳定性总体上均优于亚硝基血红蛋白,但光照以及Cu2+、Fe2+、Zn2+对新型血红蛋白色素及亚硝基血红蛋白的影响均较大,而pH5~8范围内对新型血红蛋白色素及亚硝基血红蛋白均无明显影响。

[1]Shahidi F,Rubin L.Preparation of the cooked cured meat pigment,dinitrosyl ferrohemochrome from hemin and nitric oxide[J].Journal of Food Science,1985,50(1):272-273.

[2]Shahidi F,Pegg R B.Novel synthesis of cooked curedmeat pigment[J].Journal of Food Science,1991,56(5):1205-1208.

[3]杨锡洪,夏文水.糖基化亚硝基血红蛋白色素在灌肠中的应用[J].食品研究与开发,2005,26(4):100-102.

[4]黄群,马美湖,麻成金,等.亚硝基血红蛋白合成研究[J].肉类工业,2007,309(1):28-31.

[5]Leo ML Nollet,Fidel Toldr.Processing of nitrite-free cured meats,Advanced Technologies For Meat Processing[M].CRC Press 2006,309-327.ISBN:978-1-57444-587-9.

[6]杨锡洪,解万翠,王维民,等.稳定性色素—糖基化亚硝基血红蛋白的研制[J].食品科学,2007,28(10):204-207.