产后下肢血栓性静脉炎的护理

杨德琼

云南省临沧市第二人民医院妇产科,云南 临沧 677000

产后下肢血栓性静脉炎的护理

杨德琼

云南省临沧市第二人民医院妇产科,云南 临沧 677000

目的:探讨产后下肢血栓性静脉炎的临床护理。方法:自2007年3月至2009年5月我院接诊产科手术患者895例,其中产后下肢血栓性静脉炎患者共21例。通过分析产后下肢血栓性静脉炎患者的临床发病因素以及不同分娩方式的下肢血栓性静脉炎的发生率,给予患者溶栓、抗凝治疗,以及有效的临床护理措施。结果:静脉炎患者通过有效的治疗护理,临床上的静脉炎症状体征完全消除,进行跟访2~5个月,无其他并发症发生,无复发病例。结论:改善血液高凝状态、预防静脉内膜损伤、促进静脉血液的回流、临床心理护理、输液以及穿刺部位的更换等,以上这些护理措施能够有效改善产后下肢血栓心静脉炎的发生率。

血栓性静脉炎;预防;护理

作为妇产科产后的极为严重的并发症之一,下肢血栓性静脉炎病症能够引起患者不可逆转的损害,同时造成脑、肺部的栓塞等[1]。因此,对产后下肢血栓性静脉炎并发症的防治具有重要意义。

1 临床资料

1.1 一般资料 自2007年3月至2009年5月我院进行产科手术患者共895例,其中接诊产后下肢血栓性静脉炎患者21例,发生率为2.34%,发病时间为3~7d,平均4.1d,患者平均年龄37岁(30~39岁),病患部位在双下肢5例,左下肢10例,右下肢6例。临床上初期症状主要是小腿部位轻度肿胀、深部压痛以及疼痛。以弥漫性肿胀和疼痛为临床典型症状,经活动后有加重现象。其中7例患者的体温超过38.7℃,其他患者体温均分布于37.5℃~38.6℃。

1.2 治疗方法 所有患者首先接受低分子肝素抗凝、尿激酶溶栓、氯吡格雷与阿斯匹林抗血小板、以及活血化瘀中药治疗。其中23例患者实施介入治疗,同时实施导管血栓抽吸术结合介入性局部溶栓术,另外4例安置下腔静脉滤器。

2 结果

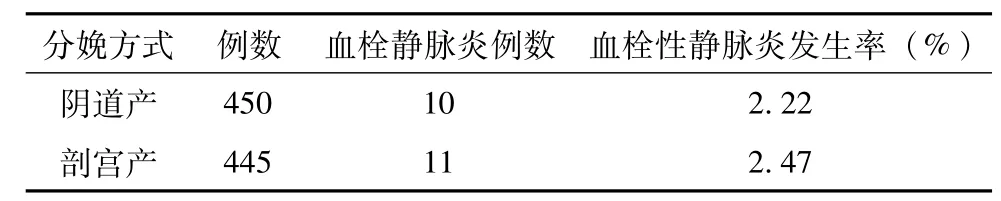

2.1 不同分娩方式中的下肢血栓性静脉炎发生率

通过对2007年3月至2009年5月我院进行产科手术患者共895例进行分析,结果发现其中450例产妇经过阴道产后出现血栓性静脉炎的病例为10例,血栓性静脉炎发生率为2.22%,445例产妇经剖宫产后出现血栓性静脉炎的病例为11例,血栓性静脉炎发生率为2.47%见表1。

表1 各种分娩方式的血栓性静脉炎发生率

2.2 预防与护理措施

2.2.1 心理护理 产后妇女静脉血栓的形成易引发其下肢肿胀和疼痛,活动减少以及睡眠变差,大部分患者伴有烦躁或者抑郁的心理状态,部分患者由于担心患肢残废而容易产生巨大的心理压力,因此,90%的患者出现心神不宁、情绪低落,易受外界的负面因素影响,所以护士需要对病人的心理问题进行详细了解,在日常护理工作中,给予患者以较多的关心,以取得患者的信任,主动与其交流,帮助患者解除心理负担,从而保证患者更好地配合护理和治疗。

2.2.1 一般护理 产后妇女的体质出现虚弱症状,同时出汗增多,应叮嘱产后妇女进行卧床休息,皮肤应保持清洁,同时保持患肢高于心脏水平约20~30cm,膝关节保持15°的屈曲,产后妇女的髂股静脉保持松弛不受压的状态,对其静脉牵拉进行缓解。禁止膝下垫枕等相关处理,旨在小腿的静脉回流受其影响。注意产后妇女的肢体保暖,定时观察患肢颜色、皮温以及动脉搏动的情况。在抗凝、溶栓的治疗期间,建议暂停母乳喂养,若出现由于病情而需回乳的患者,患者在回乳期间,乳房应避免挤压,并定时注意其体温的变化,预防乳腺炎的发生。

2.2.2 静脉内膜损伤的预防 临床上静脉注射抗癌药物、抗生素以及高渗液体类的刺激性药物的应用是引起患者的静脉内膜损伤的常见原因,妇科经剖宫产术中和术后的患者都进行了大隐静脉的反复穿刺输液,有研究显示,在术后第3天,患者会出现小腿活动受限,同时小腿肌肉部位出现疼痛,通过彩色多普勒超声检查,结果显示患者的下肢深静脉发现了血栓的形成[3]。所以在临床的护理工作中,静脉的穿刺技能应得到改善和提高,如果患者该处静脉局部发生了炎症反应重建静脉通道是必须的应急措施。禁止在患者相同静脉位置进行反复的穿刺,而且持续滴注的时间不宜超过48h。

2.2.3 防止血液的高凝状态 近来有研究报道显示,具有血栓栓塞性疾病史的患者,其静脉血栓在妊娠期间的发生率达到4%~15%[4]。所以针对既以往有出现过血栓栓塞病症的患者,我们应该在临床护理期间特别重视观察患者的临床症状,是否发生了高凝状态,必要时,患者被给予预防性治疗,例如注射低分子的肝素。本组2例剖宫产术患者,术后第6天进行抽血,临床上出现血液的过快凝集症状,立即采用KPTT和PT检查,其检查结果显示患者有血液高凝症状,同时出现轻度的小腿部位胀痛,通过彩色多普勒超声检查,诊断为深静脉的血栓形成。因发现较及时,给予溶栓、抗凝治疗6天后即治愈出院。

2.2.4 加强静脉的回流 静脉瓣、小腿肌肉的收缩以及胸腔负压预防逆流的作用能够保证人体下肢静脉血液的回流。在引产或人工流产后,减少肌肉的收缩,增加卧姿休息,能够保证患者血流流速减慢。临床上我们采取三点措施保证静脉回流的加强:①调整患者的心理状态,如果患者产后心理状态异常,临床上会出现血管舒缩功能的失调,植物神经功能的紊乱[5]。②通过合理的作息和饮食促进大便的通畅,旨在避免腹压增高而引起的患者下肢静脉的回流受阻,血栓的形成已被证明与乙状结肠宿便有关。③叮嘱患者按时进行合理的下肢被动或者主动的运动,例如抬腿运动、膝踝关节伸屈运动、足背屈运动等活动。

3 讨论

产妇在妊娠时,其胎盘会分泌大量的雌激素,足月后,产妇体内的雌三醇量能够迅速增加,达到了非孕时的1000倍之多[6],而产妇的肝脏中产生的各种凝血因子也是由于雌激素的作用。同时在妊娠末期,患者体内的纤维蛋白原含量急剧上升,血液的高凝状态进一步加剧。剖宫产和分娩时的产伤能够容易引起血管的内膜损伤,患者血液中Ⅶ因子的产生和分泌,使得内源性的凝血系统得以启动。引产和人工流产所引起的组织损伤能够释放出组织因子,此类组织因子进入血液后,外源性的凝血途径被激活。因此,产后妇女的下肢深静脉所发生的血栓性静脉炎与其体内的血液高凝状态有密切的关系。另外,各种分娩与妊娠的并发症,例如羊水栓塞前置胎盘、妊高症等病症,都能够进一步引发患者的血栓栓塞性疾病发生。剖宫产手术带来的创伤和阴道助产的操作,以及分娩时出现的脱水症状和液体量补充不足,都使得血液发生浓缩,这些因素均能够作为血栓发生的诱因,从而增加风险性[7]。对于下肢血栓性静脉炎的发病原因,主要有以下几点:①静脉补液和穿刺:产后患者需要进行长期的补液以及多次的静脉穿刺处理,这往往容易引起患者静脉壁的损伤,是引发血栓形成的因素之一[2];②麻醉与手术创伤:45例患者均被实施大中型手术,同时采用联合麻醉,因此患者组织创伤较大以及手术时间较长,手术的操作位置为盆腔大血管的周围,这容易引起血管壁和内皮细胞的损伤。另外术后患者的卧床时间增加,容易引起血流速度的减慢,因此临床上出现产后患者的血液高凝状态,血细胞容易在血管壁进行沉积,引发血栓的形成;③止血剂使用:止血剂的长时间使用容易造成血液的高凝,从而引发血栓的形成。例如本组有3例患者使用4d后,出现静脉炎症状。

关于产后妇女的下肢静脉血栓性静脉炎的治疗,其关键主要是及时有效的诊断和早期预防与护理。加强针对患者及其家属关于下肢静脉血栓性静脉炎预防知识的宣传,能够保障患者的自我监护,作为产后严重危及产妇生命的并发症,下肢静脉血栓性静脉炎若未及时进行诊断和治疗,能够引发患病肢体的部分或者完全的功能丧失,从而导致残疾,甚至,引发患者脑、肺栓塞,这些病症具有致命的危险。

综上所述,在下肢血栓性静脉炎的预防和治疗中,护理工作具有关键性作用,是进一步改善下肢血栓性静脉炎治疗效果的前提,加强护理人员在此领域的理论认识和实践能力具有重要的现实意义。

[1]程雪梅,等.产后下肢血栓性静脉炎临床诊治分析[J].中国妇幼保健,2007,22(14):131-132.

[2]陈玲.中西医结合治疗产后下肢血栓性静脉炎20例观察及护理[J].齐鲁护理杂志,2006,12(11):245-246.

[3]刘翠凤.中西医结合治疗产后下肢血栓性静脉炎19例疗效及预防[J].基层医学论坛,2009,13(12):478-479.

[4]国海红.产后下肢血栓性静脉炎4例治疗体会[J].社区医学杂志,2006,4(23):389-390.

[5]合程炜.妇产科术后及产后并发下肢血栓性静脉炎9例临床分析[J].中国临床实用医学,2009,3(5):189-190.

[6]施跃芬,罗开美,等.抵挡汤加减治疗产后血栓性静脉炎12例[J].云南中医中药杂志,2011,32(2):768-769.

[7]张佑玲,曹丹丹,等.产后下肢深静脉血栓形成的临床分析和护理[J].中国使用神经疾病杂志,2009,12(4):574-575.

R473.6

A

1007-8517(2013)03-0115-02

2013.01.08)