文化差异对大学外籍人员管理工作中跨文化沟通的影响

刘斐然

(解放军理工大学 理学院,江苏 南京 211101)

文化差异对大学外籍人员管理工作所带来的跨文化沟通的影响,既是工作中的障碍,也是工作能够出色完成的机会。其中原因简单:来自不同国家的人聚集在一起,形成了文化多元体的同时,必然带来文化的差异。加之又承担着共同生活、学习、工作的任务,跨文化交流就成为了这个集合体得以维系的前提、得以发展的条件、得以获得良好成果的动力。因而要对文化差异对我国大学外籍人员(包括外国留学生和工作人员)管理工作中跨文化沟通的影响作出分析,是一个学理上非常复杂、涉及学科多样、现实上可行性有限的问题;但对该主题进行研究的必要性也正是出于此。因此,鉴于文化差异为外籍人员管理工作中跨文化交流带来的复杂困境,本文将以该项工作中学校这个主体所承担的任务层次——也就是作为不同载体的管理主体——为出发点,对该主体在因文化差异所带来的跨文化交流过程中的影响作出分析,并提出粗浅对策,以期能对这一主题的研究呈上拙见。

一

在进行具体的分析之前,首先需要说明四个问题。

1.本文所谈的“影响”具体指的是什么

文化差异在给跨文化交流带来困难的同时,又提供了绝佳的机会:“在跨文化沟通中,各种文化之间的差异是客观存在的,这是我们进行跨文化沟通的前提。”[1]基于此,鉴于文章篇幅有限,本文将本着主要矛盾和次要矛盾的原则,在肯定文化差异为跨文化交流所带来机会的前提下,重点阐述所面对的难题,这就是本文标题中所指的“影响”。是为说明。

2.本文的出发点,或者说切入点是什么

在上文中已经提到,本文将以外籍人员管理工作中管理主体——学校所承担任务的层次出发,以此为线索来探讨复杂、宏大的跨文化交流问题。具体地说,学校即承担管理工作的单位,其客体就是管理对象。针对其客体,管理主体所承担的任务从横向来看,主要涉及三个领域:行政性事务管理,学习、工作管理和生活性事务管理。这三个领域实际上就将管理主体分为了三个载体:行政性事务管理——主要承载文化规范体系;学习、工作管理——主要承载文化符号体系;生活性事务管理——主要承担文化认知体系(这三个体系是跨文化沟通中重要的三个交流体系)。这三个载体若能够各司其职,就可以说该管理主体所承载的文化体系运转良好,是一个主动的、有效率的主体。反之,该主体的行为效率、效果则不佳。本着这一原则,本文的切入点就是管理主体的多维度载体。

3.三重载体在本文论述过程中的重点分配

本文将主要针对第一个维度的载体(涉及文化规范体系)和第三个维度的载体(涉及文化认知体系)展开论述。第二个维度的载体(涉及文化符号体系)则不在本文中进行论述。其中原因在于,文化符号体系主要涉及语言符号及非语言符号的交流,主要体现为管理工作中翻译队伍的行为能力。这其中涉及的翻译工作有横向、纵向多个维度,采用的研究方法有历史和现实多种方法,所使用的又是另一种话语体系(涉及文学、语言学种的话语体系等),因此为本文篇幅所难以承受,将在日后单独成文进行探讨。同时又由于第三个维度的载体相对于第一个和第二个载体而言,涉及文化体系中的核心内容,因此本文将对第三个载体进行相对重点的论述。

4.对一些基本概念和概念之间关系的说明

(1)文化:文化这个词据说是最复杂的词之一,因为其定义难以确定。“据胡文仲教授援引克罗伯和克拉克洪的估计,对 ‘文化’定义至少有150种”[2];而据戚雨村教授的估计,目前全世界对“文化”下的定义不下250种。因此,要对文化做一个非常精准的界定是比较难的,但这并不妨碍我们对文化的内涵有一个大概的把握。站在跨文化交流的角度,借用Donna M.Stringer与Patricia A.Cassiday合著的“52 Activities for Improving Cross-Cultural Communication”(《提高跨文化交流的52种方法》)一书中的解释,文化就是:“有一个群体教会并强化的,思想和行为的体系。”[3]正如这句话所说的:“文化,作为一种能力体系……并不是指个体对其所在的世界了解多少或感觉如何,而是指他 [或]她所在的群体对世界知道多少,如何感觉……”[4]按照文化学泰斗Hofstede的观点,文化具体可以分为这几个层面:第一层称象征物,如服装、语言、建筑物等,人的肉眼能够很容易看见。是最表象的一层;第二层是英雄人物性格,它在一种文化里从很大程度上代表了英雄所在文化的民族性格;第三层为礼仪,是每种文化里对待人和自然的独特表示方式,如中国文化中,主要场合吃饭时的位置安排很有讲究;最深的一层是价值观,是文化中最深邃、最难理解的部分。

(2)文化差异:文化是一个群体内思想和行为的体系——这样的理解可以使我们避免将文化限于“一个国家、民族或性别上”。这个体系由四个从表层到核心的层次构成。且这个体系具有群族养成性、强制性,因此这自然就意味着文化差异性的产生。因此,文化差异蕴涵于文化之中,受文化的孕育。Hofstede就认为,文化差异发生在文化的每个层面,跨文化沟通也要求在文化的每个层面上进行。如果要对文化差异的内涵作出一定理解的话,可以这样概括:文化差异是不同文化之间的差别,当他们相遇之时会产生冲击、竞争及失落等反应。文化差异可能由于宗教界别、种族群体、语言能力、政治立场、社会阶级、性别、民族主义、年龄代沟、文学修养、艺术认知、教育程度等不同而产生。

(3)跨文化交流:总体上说,跨文化交流就是当不同文化的人,从各自文化的角度出发进行交流时而产生的现象[5],具有文化对接难度大、文化冲突多、交流成本高等特点。

(4)大学外籍人员管理工作:中国大学对外籍人员的管理工作的特殊性是由中国传统文化和中国发展现状所决定的。中国传统文化以“统”为重要元素,强调尊重个人为基础的集体意识,而这与个人意识为文化发端的西方文化差别甚大。使得管理工作有着敏感性的特点。此外,中国作为一个正在崛起的发展中国家,西方甚至国际社会常抱以不理解态度(如“中国威胁论”的提出)。其发展现状使得外籍人员管理工作中的敏感性有所升温。这就使得学校在进行外籍人员管理工作的过程中,有着阐扬我国民族文化、传播中国和平崛起的历史传统和当今理念的任务,但同时又要避免造成文化霸权主义的误解。

二

管理,是大学运作过程中最基础的一项工作。在管理目的上,学校主体与经济实体的管理目的具有共同性——都是为了避免或减少不同文化群体在相互影响过程中出现的矛盾和冲突,从矛盾解决和文化整合中找到交叉文化条件下管理的有效模式[4],从而充分利用资源来实现主体发展,减少物质及非物质资源的损耗,使物质及非物质资源的效能最大化。不论是在生活管理还是在行政管理的过程中,在进行跨文化交流时,管理主体主要承载的是文化规范体系。

所谓文化规范体系是指构成一种文化的行为准则体系,是文化价值的具体化和制度化。具体作用表现在约束文化群体成员的活动方向。由于不同文化的规范体系是不同的,这就常在跨文化沟通中引起误会,甚至于不必要的冲突。具体到学校的管理工作中,这里的行为准则指的主要是管理规定和管理方式的集合体。

亨廷顿曾提出假设,认为:“在新的世界里,人类冲突的基本原因将基本上不是意识形态的或经济的。人类间大的分歧和冲突的主导因素将是文化。”为了尽可能地避免在管理过程中出现冲突,或将误解所造成结果的破坏性减到最低,首先要弄清文化差异在这一方面会对跨文化交流带来什么样的影响。

总体上说,该影响主要表现为文化层次上的模糊,甚至全然的不确定。建立在跨文化交流上的跨文化管理的一个最基础、最根本的策略,就是指找出主导文化元,并确立其在管理工作中的核心地位,从而依照主导文化元来制定规范体系,进行管理。

我们知道,文化若按照层次分类,可以分为国家文化、组织文化和个人文化。国家文化又可以分为民族文化、地域文化等。在学校外籍人员管理过程中,不同国家的人处在同一群体中时,这个群体就面对着从一个群体向一个集体转变的过程中,该群体中多个文化元就开始产生相互作用。由于其中的文化是属于区别最大的国家文化,因此相互作用更为激烈。本来在一个国家中,属于同文化的群体中有着稳定的文化层次,依次是国家文化、组织文化和个人文化。这个群体可以比较自然地依据层次的高低来决定管理时的主导文化,从而在主导文化的引导下决定管理规范的设计、管理方式的采用等。当学校管理主体和客体处于同一群体而这一群体又有着向集体转化的必要时,并没有一个自然存在的文化层次的、主导文化元的缺位,这就会使得客体被打乱的文化层次干扰甚至破坏管理的进行。文化差异所导致的文化层次的模糊、不定就这样带来了管理的失效,从而使管理主体这一文化规范体系的载体,无法良好地运行。

笔者认为,解决方法就是要以严肃而非高压的方式,以管理主体的文化层次为主导文化元来建立文化层次。简单地说,就是要以学校所在国家的本文化为主导文化元,才能达成管理的目的。当然,这只是一条主则,可采用的具体方法是依据管理主体和客体所处的主观、客观环境而定的。比如可以在合理设计的基础上,将规章制度以正式的形式对其地位进行严肃的肯定(比如悬挂于会议室的墙壁上等)。

不过这里又要提出一个需要注意的问题,那就是在确立主导文化元时要严肃,但在管理方式的采用上又得人性化。对此,建立信任机制是一个基础性的方法。

在管理过程中,文化差异对管理主体在跨文化交流中所带来的负面影响,很大一部分是由于管理客体对主体缺乏信任,也就是客体对自己生活和学习环境的不安全感。这种不安全感使得客体在接受管理过程中,有可能会引起不良的应激反应。在情绪上多表现为抵触情绪,在行为上表现为被动,甚至会恐惧。在这样不良的气氛中,再施加管理,就会产生冲突。若不进行严格的管理,一味随之而去,便会助长这种不良的应激反应往更加逆反的方向发展。因此,建立信任机制是当务之急。这种信任机制需要克服的对象,就是惰性的沟通心态,以消除客体的文化陌生感。

跨文化交流中的沟通者有三种心态:“退缩”、“侵略”、“积极”。退缩心态的目的是为了避免冲突或取悦他人,甚至会以牺牲自己文化为代价,侵略心态是为了文化求胜,尤其表现为通过牺牲其他文化来取得本文化的优势地位;积极心态是在保持自己文化特色和优势的基础上,接触其他文化却又不侵略其他文化。在陌生感的刺激下,客体很自然地会用本文化的思维方式来认识环境,并作出判断。在没有得到沟通帮助的情况下,这时的认识通常是对现实状况的曲解或误会,加剧不安全感。这样是很难产生积极心态的。Tannen认为:“‘好的’的交流的标志,就是参与者的合作和顺畅的交锋,从而使他们能在一个主题上得以推进。‘坏’的交流即是交流节奏坑洼,交流次数不多,因此无法得到进展。”[6]针对此,保持积极沟通,改变“不敢问”、“不敢交流”、“不敢有兴趣”的惰性沟通心态是最为便捷的方式。具体可以采用交流会的方式,或不时以非正式的形式,把管理主体和客体聚集在一起,进行交流。交流可以是既定的,也可以是随机的。比如可以对学校的优良传统以历史故事的形式进行回顾,并在此基础上对管理工作过程中的规章制度进行解释,凸显出其中的人性化和历史感,强调以此规章制度进行管理的正确性和有效性。当客体在大致了解了管理的正确性和有效性之后,认同就是最大的安全感,就是最丰富的信任源。

三

文化本身就是人拥有的一种认知指导;文化认知体系由世界观、人生观和价值观三个部分构成;它是管理主体所承载的最为复杂和核心的体系,也是管理主体展开管理工作中最难得到理想效果的任务。其原因就在于,文化认知体系所承载的文化内容,是一个个体、一个民族的文化最为核心的部分。要对管理主体作为这个维度的载体在跨文化交流过程中可能面对的文化差异的难题作出分析,我们首先还是要对该载体所承载的文化认知体系在整个文化体系中的地位作出说明。

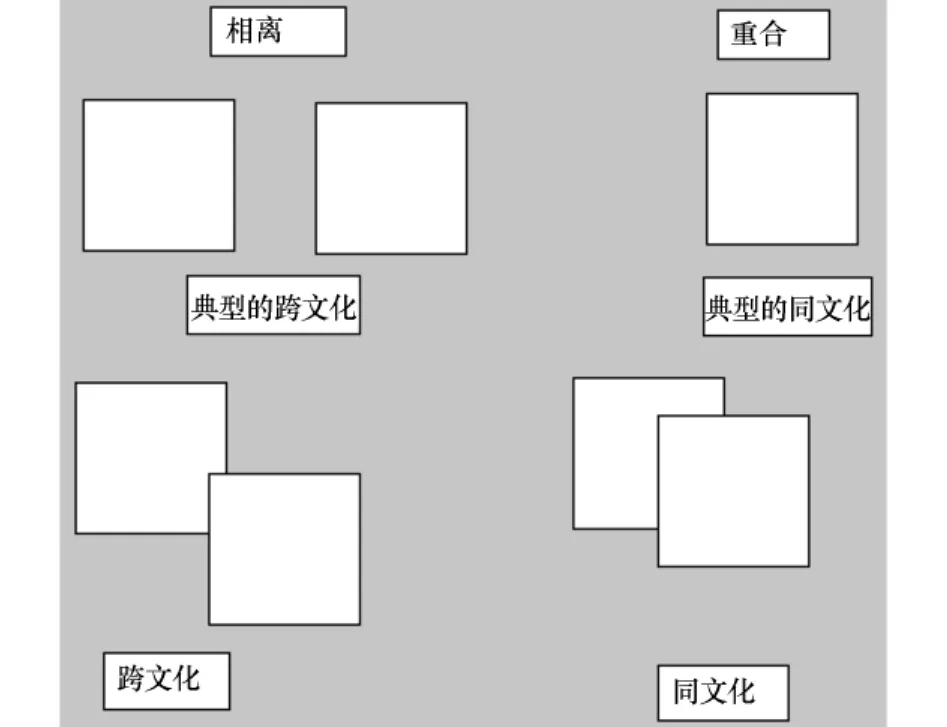

我们知道,任何两种文化或多种文化之中总是有一些共质之处,因此就如同典型的同文化是不存在一样,典型的跨文化也是没有的。借鉴蔡建生在《跨文化生存:在外企的成功之路》中的图表来说明,即是如图表1所示:

图表1 典型的跨文化与同文化;跨文化与同文化[7]

从上图我们可以看出,当两种文化有重合之处,只是重合面积比较小的时候,就出现了跨文化。那么这里的问题是,重合的部分主要是什么?分离的部分主要是什么?这里就涉及了文化所包含的层次。这里我们可以借助多德的文化结构图,先来了解一下文化所含有的层次。

这张图清楚地呈现出了文化所含的层次。处在最中心方框内的内容,就是文化最为核心的部分,同样也是跨文化交流过程中最为异质、最难沟通的部分。最外层的宗教制度、政治制度等,在跨文化交流的语境中也是比较难沟通的。而较容易沟通的部分,就是中间层次,即技术与物质文化、文化互动、文化角色等。

图表2 多德文化结构图

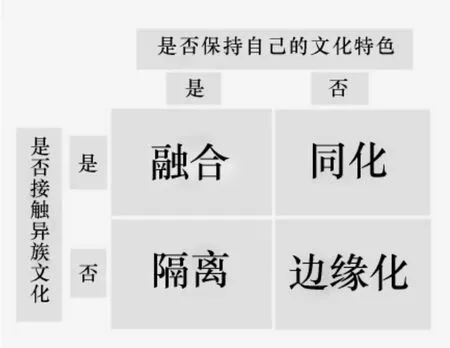

现在我们可以回到刚才的图表1上,跨文化过程中重叠的部分,在多数情况下就是图表2中的中层。而最为中心的部分,是最难沟通的部分。这部分正是学校在外籍人员管理工作中主体身份所承载的第三层载体:文化认知体系。因此,就该层次而言,文化差异对管理主体这一层面上的载体主要造成的影响,就是使得管理主体在跨文化交流中所要建立的文化适应模式无法进入“融合”的阶段,甚至处于“隔离”的状态。贝雷提出的文化适应模式,指依据两个变量来描述文化适应的阶段。这两个变量主要是:本文化的特色和异族文化——一个是人们是否保持自己的文化特色,另一个是个体是否愿意接触异族文化。而这个变量的具体内容,就是以价值观、信仰等表格3中的核心部分为主。这样的两个变量经过排列组合,就生成了四种文化适应方法,如下图3所示:

图表3 贝雷的文化适应模式

从上图可见,个体在遇到新的文化时有不同的适应方法,当学习新文化的同时不放弃自己原有的文化特色(包括信仰、价值观等),且能把两者结合在一起来指导自己的行为,那么这就是“融合”的适应方式。倘若接受了新文化后,完全抛弃自己原有的价值理念,就产生了“同化”。若坚持自己的传统文化习惯,而不愿意了解和接受其他文化,这样的适应方式就是“隔离”。而“边缘化”指的就是接触文化之后,变得茫然。这四种中最健康的、最理想的文化适应方式就是融合,而最糟糕的不是“隔离”,而是“边缘化”。

在说明了文化认知体系在文化体系层次中的核心地位之后,在对以文化认知体系所包括的内容为主建立的文化适应模式做出介绍之后,这里就出现了一个问题:为什么说在学校外籍人员管理工作中,在文化差异对跨文化交流中所带来影响的话题中,要重点关注以价值观等为内容的文化认知体系呢?从总体上来回答,就是因为在这一体系内的跨文化交流最容易因为文化差异而产生文化迁移现象。

所谓文化迁移,就是指跨文化沟通中,人们会下意识地用本民族的文化标准和价值观来指导自己的言行和思想,并以此为标准来评判他人的言行和思想。“下意识”或者说“潜意识”三个字,就道破了其中玄机。一个人或一个群体面对本民族的文化是从孩提时代开始就从外在进行学习,直到内在化和习惯化。这其中最核心的部分,也就是文化认知体系的内容。它在内在化和习惯化上是最为牢固的,大多表现为无意识行为。因此仅仅通过理智的教育来告诉自己:选择另一种文化是更好的方式,或是可取的方式,这对无意识行为来说是“不合理”的。这就会使得跨文化交流停滞在贝雷的文化适应模式中的“隔离”状态。当然文化迁移也有有意识的情况,这主要是由于文化中心主义,或文化霸权主义造成的。

具体到学校外籍人员管理工作中来说,最为明显的表现就是管理对象对管理主体的不理解、不配合。管理主体常会面临这样的困惑:为什么已尽所能地表现出开放与宽容的态度,尽可能地采用和善的方式,却会遭遇抵触情绪?或者只是得到管理对象以应付性或纯粹的服从性为特点的僵硬的回应,而没有主动的交流。这其中的根本原因,若从学理上来分析,就是文化认知体系在作祟。对此,本文提出的拙见为:建立宽容环境,保持开放态度。

所谓宽容坏境,就是要对管理客体的不理解、不团结、不支持表示理解的同时,要意识到出现这种情况是文化差异中的核心层面所带来的必然结果。仅仅承认差异的存在是不够的,要正视这种存在。也就是要清楚,在时间周期有限的前提下,要完全达到贝雷文化适应模式的“融合”状态是很困难的,基础目标应放在避免“隔离”上。这就需要促进文化认同。文化认同是指通过跨文化沟通,实现沟通各方对他方文化予以足够的理解,在此处可理解为保持开放态度。具体的方法,可以以循序渐进的方式,从文化结构中最容易融合的中间结构出发,在尽可能地提高语言符号契合性的同时,对外层结构中的内容进行描述性的说明,尽量避免使用解释性的话语体系,描述得越详细越好。以表层文化和中层文化为媒介,传递有关核心文化的内容,而非直奔主题。

比如,国人在涉及中国传统文化或中国国情的内容时常用的一个形容词就是“大”,如“地大物博”、“大中国”等。我们如此表述,是出于对祖国的热爱,这种表达涉及的是中国人的价值观,在很大程度上是属于解释性文化,而非描述性文化。这就使得传递的情感信息多过于事实信息。而在跨文化交流中,情感信息所承载的文化异质性最为强烈,因而对它的接受是最容易产生误解。具体结果就是容易留下文化霸权或文化中心主义的印象。文化异质性很容易引发民族中心主义,因文化在本质上就具有种族中心主义倾向[8]。从而导致管理工作中文化认知体系载体的工作失误。因此跨文化交流之初,管理主体应以描述性表达为主,以文化结构图中中层位置的内容为引(涉及物质文化、饮食等),循序渐进地建立适当的文化适应模式。

除此之外,还有一些具体的方法,比如建立团队共享价值观,这种价值观是尽可能不以个别文化的价值观为基础的。比如通过运动会等竞赛,培养荣誉感,或通过集体出游,观看美丽的风景,通过对“美丽”、“丑陋”等价值判断的共鸣,来打下为深层的价值观进行沟通的基础。具体方法还有许多,在此不一一列举。谨以建立宽容环境,保持开放态度为总体方法。

中国的大学做为外籍人员管理工作中的主体,面对文化差异的存在,在跨文化交流上又有着一种天然的优势。这种天然的优势的源头,就是我们所拥有的文化母体在保持自身特性上,有着很强的韧性,但同时对异国文化,又有着一种天然的宽容性,这种宽容性构成了跨文化沟通中重要的基础之一。就如一位外国文化学的研究者在书中提及的一则趣谈所反映出的那样:Martin J.Gannon 在“The Blackwell handbook of cross-cultural management”(《布莱克韦尔跨文化管理手册》)中在谈到“动机、文化和工作行为”时,进行了这样的比较:“大约2,500年前,中国哲学家孔夫子认为,所有的人基本上都是一样的;只是他们的习惯不同。大约400年前,法国数学家Blaise Pascal认为,一个国家中相信的或认为是正确的事情,在另一个国家通常被认为是错误的。更近的时候,本田汽车的共同创始人武雄藤泽认为,日本和美国的管理者在95%的程度上都是一样的,但在所有重要的问题上都是不同的。”[9]这段文字虽然在学理上有些单薄,但也确是对中国文化的宽容性的肯定。

文化的巴别塔,是跨文化交流的天然屏障,却也赋予了跨文化交流深邃的意义。只有不断地在比较的基础上,进行对话,才能进行有效的跨文化沟通。中国大学中外籍人员的管理工作,是体现中国传统文化和现代管理艺术良好结合的重要载体,是中国文化建设的基础性要素。

[1]吴从环.跨文化沟通:实现文化认同[J].探索与争鸣,2007(3):20-21.

[2]戎林海.跨越文化障碍——与英美人交往面面观[M].南京:东南大学出版社,2005:3.

[3]Donna M.Stringer,Patricia A.Cassiday:52 Activities for Improving Cross-Cultural Communication[M].Boston:Intercultural Press,2009:ix.

[4]William B.Gudykunst:Cross-cultural and intercultural communication [M].California:Sage Publication,2003:8.

[5]陈剑平,徐伟军.跨文化沟通与管理浅析[J].经济论坛,2005(13):111-113.

[6]Christine Mayers:Turn-taking in Cross-sex and Crosscultural Communication [M].Norderstedt Germany:Auflage,2007:20.

[7]蔡建生.跨文化生存:在外企的成功之路[M].广州:南方日报出版社,2004:22-23.

[8]拉里萨摩瓦,理查德波特.文化模式与传播方式:跨文化交流集[M].北京:北京广播学院出版社,2003:12.

[9]Martin J.Gannon:The Blackwell handbook of crosscultural management [M].Oxford:Blachwell Publishers Ltd,2002:190.

- 衡阳师范学院学报的其它文章

- 19世纪英国煤矿立法初探

- 张良君教授简介