耕地征收最优规模的理论与实证研究

——基于边际理论视角

王良健, 李 辉,禹 诚,张 特

(湖南大学经济与贸易学院, 湖南 长沙 410079)

耕地征收最优规模的理论与实证研究

——基于边际理论视角

王良健, 李 辉,禹 诚,张 特

(湖南大学经济与贸易学院, 湖南 长沙 410079)

研究目的:针对当前盲目征收耕地的现象,探讨耕地征收最优规模测算方法,为科学调控耕地征收提供参考依据。研究方法:生产函数模型与面板计量方法。研究结果:2005—2010年耕地征收实际规模从过度征收逐步趋近于最优规模;“十二五”期间需新增耕地规模为153.27万hm2。研究结论:(1)基于边际理论视角测算耕地征收最优规模的方法具有科学性和可操作性,可为各地合理确定耕地征收规模和土地利用总体规划修编提供参考;(2)保障粮食安全前提下的耕地效益最大化是确定当前最优征收规模的标准;(3)提升耕地的边际效益是解决当前耕地保护与建设用地扩张矛盾的关键。

土地管理;耕地征收;最优规模;边际效益;粮食安全

1 引言

现阶段协调好经济发展和农地保护的关系是实现中国可持续发展战略的重要基础,而农地非农化又是这一矛盾的焦点[1]。当前中国农村土地征收普遍存在盲目征收现象,从而出现部分地区征地面积过大、强征强拆、社会矛盾尖锐等一系列问题,引起了全社会的广泛关注,因此,科学测算耕地征收最优规模意义重大。

目前有关耕地征收最优规模测算的研究报道较少。刘彦随等构建了区域容许耕地转换量化模型,测算了无锡市至2030年容许耕地转化为建设用地的规模[2]。许恒周等借鉴区域容许耕地转换量化模型测算了江苏省至2030年的容许耕地转化为建设用地的规模[3]。郭斌、邓升陆从城市用地规模的影响因素出发,以建设用地扩张规模作为确定耕地征收规模的依据,对耕地征收规模进行测算[4-5],该方法忽略了耕地在农业部门的经济效益以及耕地作为粮食安全载体的重要功能,可能导致耕地过度征收。部分学者基于边际理论探讨了土地资源在农业部门和非农业部门的配置问题及其政策分析[6-8]。王卫、谭荣等从边际理论出发测算了耕地在农业部门和非农业部门边际效益相等的均衡点[9-10]。但现有的基于边际理论研究耕地资源在农业部门和非农业部门配置的文献在分析过程中缺乏约束条件,尤其是忽略了保障粮食安全的耕地面积,所以以边际效益均衡点测算耕地资源配置规模可能导致测算所得的耕地非农化规模过大。

鉴于此,本文基于边际效益理论的角度,以保障粮食安全为约束条件实现土地要素效益最大化的理论模型出发,测算了中国2005年以来的耕地征收最优规模,从而对中国的耕地非农化进程进行回顾,并预测中国“十二五”期间的耕地征收最优规模,以期为合理确定各地耕地征收规模提供较为科学的测算方法,且为土地利用总体规划修编提供参考依据。

2 耕地征收最优规模的理论模型构建

2.1 耕地征收最优规模的理论依据

2.1.1 耕地从农业部门向非农业部门单向转化 耕地作为生产要素在农业部门和非农业部门之间进行分配,由于耕地可以即时转化为建设用地,但是建设用地一般不能再转化为耕地,所以耕地作为生产要素,一般是从农业部门向非农业部门单向流转。也正是由于这个原因,有效控制耕地征收规模具有相当重要的意义。

2.1.2 征地实质原因是农业部门的土地边际效益小于非农业部门 耕地作为生产要素,遵循边际报酬递减规律。工业社会之前,耕地只能作为农业部门的生产要素来取得效益。工业出现之后,耕地可以作为工业生产要素,其边际效益远大于农业部门的边际效益,大量耕地转化为建设用地。只考虑耕地的利用效益,则当耕地在农业部门和非农业部门的边际效益相等时,耕地的效益实现最大化,耕地征收的现象消失。所以,农地非农化的实质原因是耕地在农业部门的边际效益小于其在非农业部门的边际效益。

2.1.3 粮食安全及生态安全约束耕地要素分配 过量的耕地转化为建设用地会带来许多问题,如城市规模过大、失地农民过多、社会矛盾加剧、生态环境恶化等,所以,耕地在追求效益最大化的过程中必须保证粮食安全和生态安全。因此,保障粮食安全与生态安全所需的耕地可能导致耕地在农业部门的边际效益小于在非农业部门的边际效益,即粮食安全与生态安全约束耕地要素分配。

2.1.4 耕地征收最优规模是保障粮食与生态安全前提下实现耕地资源效益最大化 耕地征收规模是指耕地转化为建设用地过程中被征收的土地面积。耕地征收的原因是追求效益,而追求效益最大化必须以保障粮食与

生态安全为前提。所以,耕地征收最优规模就是当前保有的耕地规模与保障粮食和生态安全前提下耕地效益最大化的耕地规模之差。

2.2 理论模型

2.2.1 模型假设 (1)非农业部门总产出决定于劳动力、资本、土地、技术4个生产要素;(2)耕地的产出效益具有外部性,不仅包括经济效益,且包括社会效益和生态效益,其中社会效益和生态效益属于耕地的外部性效益[11-14];(3)土地要素的边际经济效益递减;(4)耕地作为生产要素,只能在农业部门和非农业部门之间分配,且被分配殆尽。

2.2.2 生产函数 根据假设1和假设2,可得一国或者一个地区的生产函数,如式1:

式1中, Y表示总效益,K表示资本数量,L表示劳动力数量,D表示土地面积,λ表示技术,WS表示单位面积的社会效益,WE表示单位面积的生态效益。1,2分别表示农业部门和非农业部门。

2.2.3 约束条件 (1)假设耕地被农业部门和非农业部门完全利用,如式2:

式2中, D1, D2, D分别表示耕地面积、建设用地面积、耕地与建设用地总面积。

(2)耕地规模必须要能保障粮食安全,如式3:

式3中,D1表示耕地面积,D1*表示保障粮食安全的耕地面积。

2.2.4 耕地征收的最优规模 综上所述,求土地要素分配的问题转化为满足约束条件1和约束条件2下的极大化问题,如式4:

设求得最优解为D1等于d1, D2等于d2,当前的耕地面积为d1'。耕地减少主要包括建设占用、灾害损毁、生态退耕、农业结构调整4个方面,其中建设占用规模为本文所测算的耕地征收规模。若d1'大于d1,则耕地征收最优规模如式5,其中DE表示耕地征收的最优规模,DS表示生态退耕面积,DZ表示灾害损毁耕地面积,DT表示农业结构调整减少耕地面积,DX表示当年农业结构调整的新增耕地面积。若d1'小于d1,则说明耕地过度征收。

2.2.5 数学求解及其分析 首先,根据农业部门和非农业部门的产出函数以及式2求出满足边际效益相等的耕地面积和建设用地面积,分别设为D'1,D'2。其中MPD'1,MPD'2分别表示土地在农业部门和在非农业部门的边际效益。需要满足的条件见式6与式7。由假设3可知二阶条件式7可满足。

然后,比较耕地与建设用地边际效益相等的解D'1,保障粮食安全的耕地面积D*1,和当前的耕地面积d1'的大小情况,可以求得耕地征收的最优规模。根据理论分析,边际效益相等时,耕地征收现象将消失,所以只需要讨论d1'大于D'1的情况。

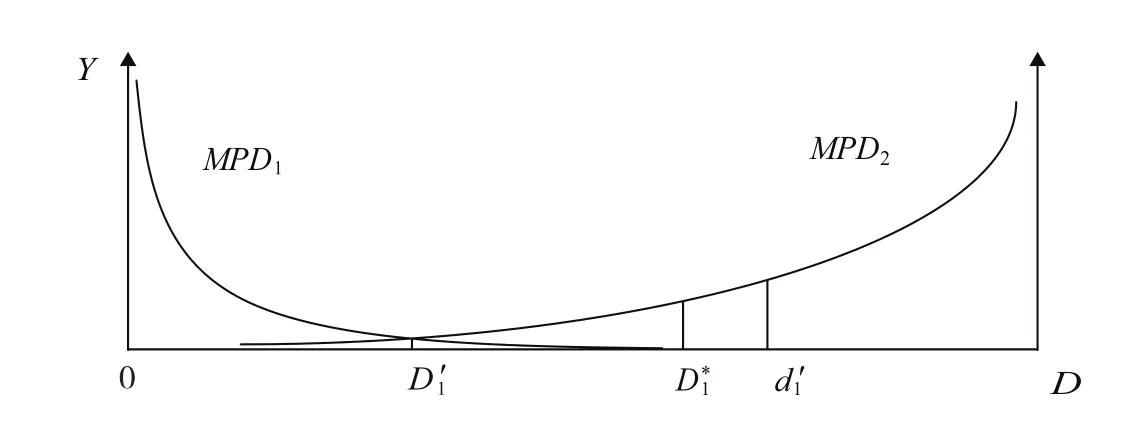

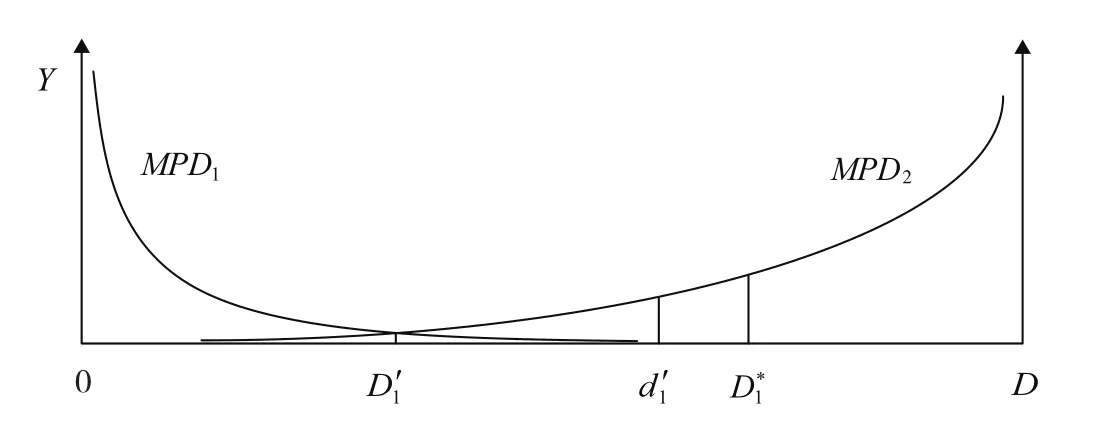

(1)在人口多耕地边际效益低的情况下,则有d'1>D1*>D'1,则耕地征收的最优规模为式8和图1。此时,必须在保障粮食安全的前提下追求效益最大化。该情况下,通过提升农业技术,使耕地边际效益曲线MPD1向上移动,同时由于单位面积粮食产量G增加而使D*1向左移动,移动到合适的位置之后,则能使D''1等于D*1,从而优化耕地利用效率。

图1 人口多耕地边际效益小情况下的耕地征收最优规模Fig.1 The optimal scale of arable land expropriation under the premise that population is large while marginal benefit of arable land is small

图2 人口少耕地边际效益高情况下的耕地征收最优规模Fig.2 The optimal scale of arable land expropriation under the premise that population is small while marginal benefit of arable land is high

图3 耕地过度征收的情况Fig.3 Situation of excessive expropriation of arable land

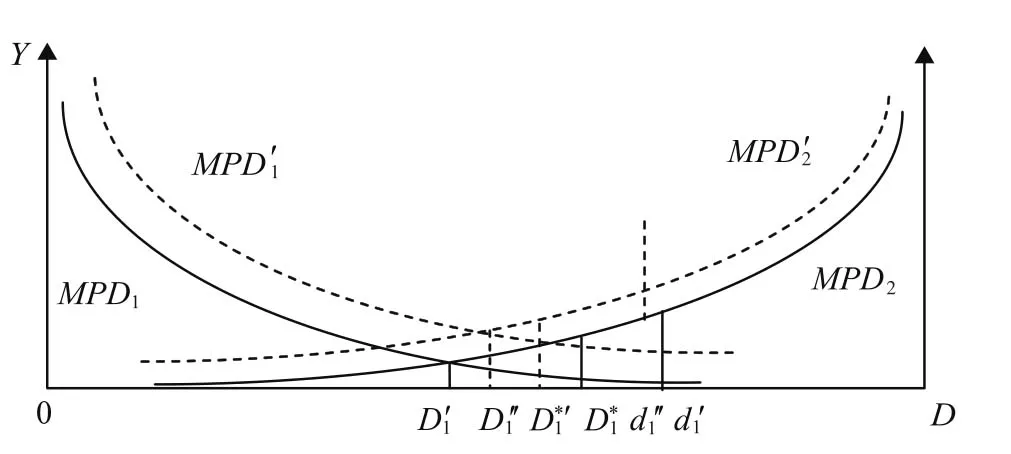

2.2.6 耕地征收最优规模的动态分析 时间推进将产生技术进步和资本积累,使得等面积的土地投入下的边际效益提高。图4中表现为边际效益曲线MPD1和MPD2向上移动,使得D'1向左或向右移动。同时,农业技术进步会提高单位面积粮食产量,在人口不变的情况下,保障粮食安全所必须的耕地面积将减少。在图4中,表现为D1*向左移动。动态变化的结果最终使得耕地征收的最优规模由变为比较理想的动态变化是技术进步和资本积累提高耕地和建设用地的边际效益后,使边际效益相等的耕地面积与保障粮食安全的耕地面积接近,从而使土地利用能够在保障粮食安全的前提下更有效率。理想的动态变化在图4中表现为D'1向右移动,D1*向左移动,彼此更为接近。

图4 耕地征收最优规模的动态变化Fig.4 Dynamic changes of optimal expropriation scale of arable land

3 中国耕地征收最优规模的实证分析

3.1 研究方法

3.1.1 保障粮食安全耕地面积的测算方法 保障粮食安全的耕地面积如式11:

式11中,D1*表示当年必须保障粮食安全的耕地面积,P表示人口,F表示人均用粮量,ε表示保障粮食安全的粮食库存量与粮食消费量的百分比,η表示保障粮食安全的国家粮食自给率,G表示单位面积粮食产量,R表示复种指数,C表示粮食种植面积占到粮食、油料、蔬菜种植面积之和的比重。

3.1.2 耕地社会效益与生态效益的测算方法 耕地外部性价值测算方法很多[11-15],本文参考王仕菊等市场替代法[12]测算耕地的社会效益,见式12:式12中,WS表示单位面积耕地社会效益,I1表示农村居民家庭人均纯收入,I2表示城镇居民家庭人均可支配收入,Eu表示政府为城镇居民个人提供的社会养老保险金,P表示人均耕地面积。

以谢高地等建立的中国陆地生态系统单位面积服务价值表中2002 年全国耕地平均生态服务价值[16]为基础,采用价格指数修正得到以2003年为可比价格的历年单位面积耕地生态服务价值。

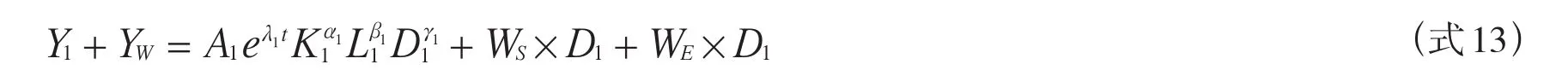

3.1.3 边际效益相等的耕地面积测算方法 将农业部门和非农业部门的生产函数设定为C-D函数,且每年的技术进步率恒定,农业部门的产值包含经济产出、社会效益、生态效益。如式13、14:

式13、14中, Y1表示农业产值, YW表示农业部门的外部性效益,包括社会效益与生态效益,Y2表示第二、三产业产值之和。 t表示时期,初期为1,逐年增加1。 K1表示第一产业历年资本存量, K2表示第二、三产业历年资本存量之和。L1表示第一产业就业人数,L2表示第二、三产业就业人数之和。D1表示耕地面积,D2表示建设用地面积。WS和WE分别表示耕地单位面积社会效益和生态效益。α, β, γ分别表示资本、劳动力、土地的产出弹性。 λ表示每年恒定的技术进步率。

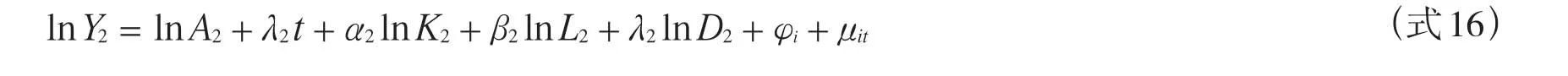

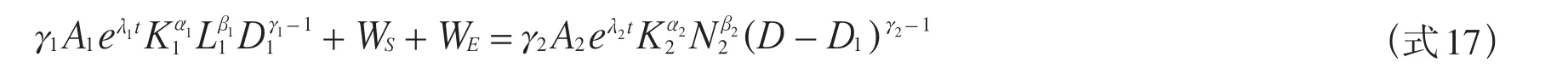

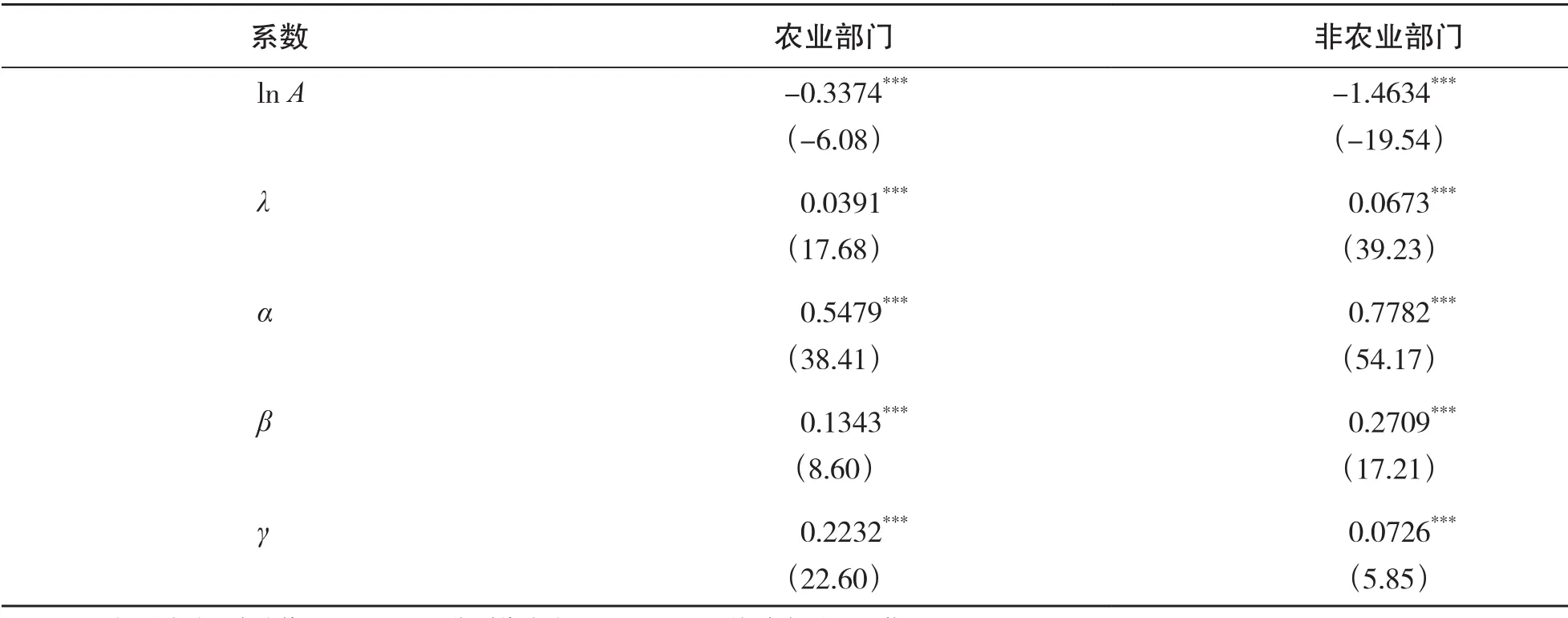

对式13的经济产出部分与式14两边取对数,并建立双对数面板数据计量模型:式15、16中,δi,φi表示个体效应,εit,μit表示随机误差项。运用Stata 11.0软件在实验过程中发现资本、劳动力为内生变量,不宜采用最小二乘法估计,本文采用系统GMM法进行一步估计,以lnK,lnL的差分滞后项作为各自回归方程的工具变量,结果见表1。结合式2,可得到历年耕地边际效益与建设用地边际效益相等的方程,如式17:

最后,将现有的耕地面积与边际效益相等的耕地面积、保障粮食安全的耕地面积进行比较,从而依据理论模型求出耕地征收的最优规模。

3.2 数据来源

3.2.1 测算保障粮食安全耕地面积的数据来源 本文依据世界粮农组织(FAO)提出的粮食安全标准[17],式11中,ε取18%,η取95%,F取400 kg。历年粮食种植面积占粮食、油料、蔬菜种植面积之和的比重据历年《中国统计年鉴》农作物播种结构计算可得。据《中国统计年鉴》农作物播种面积与耕地面积比例可得耕地复种指数。历年单位面积粮食产量和全国总人口数来自于历年的《中国统计年鉴》。

3.2.2 测算耕地社会效益与生态效益的数据来源 根据历年《劳动和社会保障事业发展统计公报》提供的城镇基本养老保险人数及国家社会基本养老保险支出费用可以得出政府为城镇居民个人提供的社会养老保险金。农村居民家庭人均纯收入、城镇居民家庭人均可支配收入、人均耕地面积均来源于历年的《中国统计年鉴》。2002 年全国耕地平均生态服务价值来源于谢高地等的研究成果[16],物价指数来源于历年《中国统计年鉴》。

3.2.3 面板数据模型数据来源 本文针对式15、16的面板数据模型,搜集中国30个省级行政区2003—2010年的产值、就业人数、资本存量及投资、土地利用情况等数据①由于数据的可得性,面板数据中未包含西藏自治区、台湾、香港和澳门特别行政区的数据,为了与吴延瑞、张军的研究成果对接,将四川省与重庆市的相关数据进行合并作为一个地区。。2003—2010年各地区农业产值、第二产业GDP和第三产业GDP,2003—2008年建设用地面积来源于《中国统计年鉴》,以2003年为可比价格。采用永续存盘法估算2003—2010年各地区按三次产业分的资本存量:式18中, i表示地区,t表示年份,Kt为当年的固定资本存量,Kt-1为上一年的固定资本存量,It为当年的投资,其中农业部门当年的投资按各地区当年第一产业全社会固定资产投资计算,非农业部门当年的投资按各地区按行业分城镇新增固定资产中的二、三产业之和进行计算,数据来自《中国统计年鉴》。 δi,t为资产折旧率,参考吴延瑞的研究成果,农业部门取1.6%,非农业部门取4.6%,其研究成果2003年各地区分部门的资本存量估算作为本文基期年(2003年)各地区分部门的资本存量[18]。根据张军等人的研究成果[19],折算成以2003年为可比价。各省耕地面积和2009—2010年建设用地面积来自于各省历年的统计年鉴②其中北京、河北、辽宁、山东、广东、广西、青海缺2009—2010年的耕地面积及建设用地面积数据,江苏、河南、四川、重庆、陕西缺2010年的耕地面积及建设用地面积数据,浙江缺2008—2010年的耕地面积数据,本文采用模型y = ceλt+ εt(y是耕地面积,c是常数,t是时期,λ是恒定的变化率,εt是误差项。)对缺失的数据以本省的样本数据为基础进行估算,绝大部分都能通过检验,拟合效果较好。。

3.3 实证结果

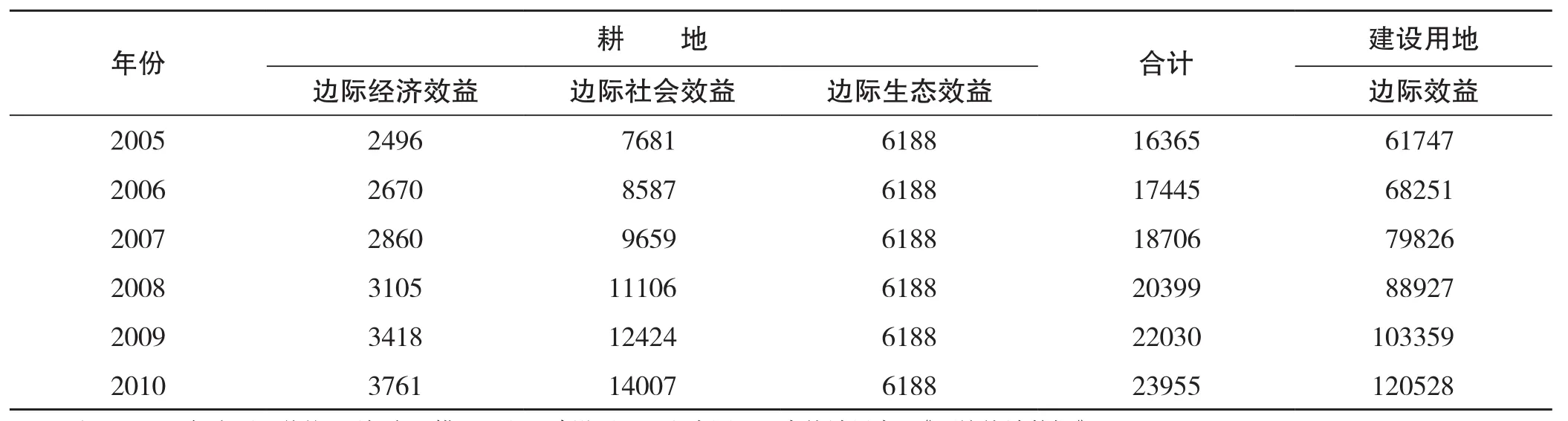

采用GMM法对式15、16进行估计的结果见表1。将估计系数代入式13、14,并对D1、 D2求导,可以求得历年耕地与建设用地的边际效益,见表2。

在考虑了耕地的外部性效益之后,中国耕地边际效益还是远小于建设用地的边际效益,耕地资源配置远没有达到帕累托最优,主要原因是耕地的边际经济效益太小。耕地边际经济效益远小于建设用地边际效益是大量耕地转化为建设用地的根本原因。将估计系数代入式13、14之后,根据式17求得边际效益相等的耕地面积,根据式11求得保障粮食安全的耕地面积,最后求出历年耕地征收的最优规模,结果见表3。

当前中国帕累托最优的耕地面积远小于保障粮食安全的耕地面积,属于理论模型中的人口多耕地边际效益小的情况,所以中国当前的耕地征收规模必须以保障粮食安全为前提。比较2005—2010年中国耕地征收实际规模与最优规模,可以看出2005—2009年,耕地征收实际规模大于最优规模。2005—2010年期间,随着单位面积粮食产量的迅速增加、大量新增耕地面积、生态退耕面积减小、国家严格控制耕地征收,从而使得耕地征收实际规模逐步接近最优规模。但是由于耕地边际效益增长速度低于建设用地边际效益增长速度,使得帕累托最优的耕地面积与保障粮食安全耕地面积差额逐步增大,进一步降低了耕地资源的配置效率。

表1 2003—2010年全国农业部门和非农业部门C-D函数估计结果Tab.1 Estimation results of the C-D production function of national department of agriculture and non- agriculture sector from 2003 to 2010

表2 2003—2010年全国耕地与建设用地的边际效益 单位:元/hm2Tab.2 Marginal benefit of arable land and construction land from 2003 to 2010 in China unit:yuan/hm2

表3 2005—2010年耕地征收最优规模与耕地实际征收规模比较 单位: 104hm2Tab.3 The optimal scale of the arable land expropriation and the actual scale unit: 104hm2of arable land expropriation from 2005 to 2010

4 结论和讨论

本文从边际效益视角出发,采用动态分析方法测算耕地征收最优规模,该征收规模是在保障粮食安全前提下实现效益最大化的规模,从而有利于解决建设用地扩张和耕地保护之间的矛盾。运用省际面板数据测算全国耕地征收最优规模,各地区可以通过县际面板数据测算该地区的耕地征收最优规模。本文的研究方法具有可操作性,可为各地合理确定征收规模提供依据参考,也可以为土地利用总体规划修编提供有效方法。

从研究结果可知,大量的耕地征收导致了耕地过度征收,直至2009年中国实际耕地征收规模均大于耕地征收最优规模。从2005—2010年耕地征收实际规模与最优规模之间的动态比较可知,国家耕地保护措施取得了良好成效,随着耕地保护措施的实施,严格控制了耕地规模减少,并且大力新增耕地,有效保障了粮食安全,使得耕地征收实际规模逐步接近最优规模。然而,随着人口的增长中国耕地保护将面临更大的压力,进一步测算可知中国“十二五”期间,需要新增耕地面积为153.27万hm2①根据《国家人口发展“十二五”规划》2015年人口总数取最大值为13.9亿,参考《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》2015 年单位面积粮食产量取 5062.5 kg/hm2,复种指数取1.34,粮食播种面积占粮食、油料、蔬菜面积比重取0.755,得2015年保障粮食安全面积为12169.2万hm2。参考蔡玉梅等的研究成果[20],预计中国2011—2015年生态退耕、灾害损毁、农业结构调整的耕地减少面积,可得2011—2015年间需新增耕地面积为153.27万hm2。。因此,“十二五”期间,耕地征收规模控制将面临更严峻的考验。

通过研究可以看出,保障粮食安全所需的耕地面积远大于耕地与建设用地边际效益相等的耕地面积。如果不顾粮食安全一味追求效益,将导致耕地被过度征收,从而威胁到国家的长期稳定发展。所以,从当前来看,必须以保障粮食安全为前提来实现耕地效益最大化,保障粮食安全前提下的耕地效益最大化才是确定当前最优规模的标准。

当前中国耕地边际收益与建设用地边际收益差距巨大,而且由于农业部门与非农业部门技术进步与资本积累的差距,耕地资源在农业部门的边际效益与非农业部门的差距越来越大,将进一步降低土地资源的配置效率。所以,解决当前中国耕地保护与建设用地扩张矛盾的关键在于提升耕地的边际效益。耕地边际效益的提升,不仅能通过农业技术进步增加可供征收的耕地面积满足城市建设用地的扩张需求,而且可以使得耕地利用能更有效整合经济效益、社会效益及生态效益,从而使耕地利用更有效率,资源配置更优化。

参考文献 (References):

[1] 曲福田,陈江龙,陈雯. 农地非农化经济驱动机制的理论分析与实证研究[J] . 自然资源学报,2005,20(2):231 - 241.

[2] 刘彦随,胡业翠,郑宇. 经济快速发展地区耕地资源优化配置模型分析——以江苏无锡市为例[J] . 地理科学进展,2004:23(5):25 - 32.

[3] 许恒周,曲福田. 转型期耕地数量动态变化及最佳非农转化量的实证研究——以江苏省为例[J] . 中国人口·资源与环境,2007,17(5):54 - 58.

[4] 郭斌. 农村集体土地征为开发建设用地的决策机制研究[D] . 西安建筑科技大学, 2008.

[5] 邓升陆. 县级土地征收规模影响因素及调控机制研究——以云南省60个县为例[D] . 浙江大学,2008.

[6] 张宏斌,贾生华. 土地非农化调控机制分析[J] . 经济研究,2001,(12):50 - 54.

[7] 诸培新,曲福田. 耕地资源非农化配置的经济学分析[J] . 中国土地科学,2002,16(5):14 - 17.

[8] 钱忠好. 中国农地保护:理论与政策分析[J] . 管理世界,2003,(10):60 - 70.

[9] 王卫. 我国耕地保护的最优化分析[J] . 中国人口·资源与环境,1999,9(1):27 - 32.

[10] 谭荣,曲福田. 中国农地非农化与农地资源保护: 从两难到双赢[J] . 管理世界,2006,(12):50 - 60.

[11] 蔡运龙,霍雅勤. 中国耕地价值重建方法与案例研究[J] . 地理学报,2006,61(10):1084 - 1092.

[12] 王仕菊,黄贤金,陈志刚,等. 基于耕地价值的征地补偿标准[J] . 中国土地科学,2008,22(11):44 - 50.

[13] 牛海鹏,张安录. 耕地保护的外部性及其测算——以河南省焦作市为例[J] . 资源科学, 2009,31(8):1400 - 1408.

[14] 苑全治,郝晋珉,张玲俐,等. 基于外部性理论的区域耕地保护补偿机制研究——以山东省潍坊市为例[J] . 自然资源学报,2010,25(4):529 - 538.

[15] 马文博,李世平,陈昱. 基于CVM 的耕地保护经济补偿探析[J] . 中国人口·资源与环境,2010,20(11):107 - 111.

[16] 谢高地,鲁春霞,冷允法,等. 青藏高原生态资产的价值评估[J] . 自然资源学报,2003,18(2):189 - 196.

[17] 刘铮. 世界粮食危机挑战中国粮食安全[J] . 经济学家,2009,(12):93 - 95.

[18] Yanrui Wu. China’s Capital Stock Series by Region and Sector[Z] . University of Western Australia, Discussion Paper, No. 0902.

[19] 张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J] . 经济研究,2004,(10):36 - 44.

[20] 蔡玉梅,张文新,刘彦随. 中国耕地需求量的多目标预测与分析[J] . 资源科学,2007, 29(4):134 - 138.

Theoretical and Empirical Research on the Optimal Scale of Arable Land Expropriation: Based on the Marginal Theory

WANG Liang-jian, LI Hui, YU Cheng, ZHAGN Te

(College of Economics and Trade, Hunan University, Changsha 410079, China)

The purpose of this paper is to explore a new calculation method for the optimal scale of arable land expropriation in order to provide reference for the scientific regulation on arable land expropriation. Methods of the production function model and the panel data model were employed. The results show that the actual scale of the arable land expropriations in the period of 2005-2010 are gradually changed from excessively expropriating to the optimal scale. During the 12th five-year plan, the additional arable land scale is about 1,532,700 hm2. It is concluded that 1)the calculation of optimal arable land expropriation scale based on marginal theory is scientific and feasible for operational, and it can provide a reference for determine the land expropriation scale in land use planning; 2)maximizing the benefits of arable land expropriation should be under the premise of ensuring food security; 3)enhancing the marginal benefits of the arable land is the key to solve the current contradiction between protection of arable land and expansion ofconstruction land.

land management; arable land expropriation; optimal scale; marginal benefit; food security

F301.21

:A

:1001-8158(2013)01-0011-09

2012-05-08

2012-10-06

教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA840021);湖南省哲学社会科学基金项目(2010YBB067);湖南大学“中央高校基本科研业务费专项资金”哲学社会科学类应急项目(11HDSK074)。

王良健(1964-),男,湖南双峰人,教授,博士生导师。主要研究方向为土地经济与区域经济。 E-mail: wangliangjian1234@126.com