明清科举考些啥

张嵚

如果要评选中国历史上最难的事,拥有千年传统的科举制度必然榜上有名。

科举难,难到即使是今天稍微懂点历史的中国人也几乎耳熟能详:头悬梁、锥刺股,都不是随便说说。所谓金榜题名,平步青云,那实在是做梦都盼望的。至于梦想有多远?戏文里常唱的“十年寒窗苦”,也不过是个“起步价”。

如果再“难上加难”一点,评选中国历代科举中考试难度最高的一个时代,那答案恐怕是公认的:明清。

高福利的明清科举

有关明清科举制度的种种弊病,后世史家历来抨击不断,这里却要先说点好话:以科举考试为取材方式的明清教育制度,是中国古代史乃至世界古代史上最好的教育福利。

自古以来,教育就是个费钱的事儿,放在同时代的欧洲国家,基本就是贵族的专利,古代中国的情况,虽然没有欧洲那么严重,但汉唐时期读书识字的,基本还是以有钱人为主。宋朝开始,科举录取大规模向平民开放,但读书的花费,对普通家庭而言仍不轻松。

相比之下,从明朝开始,上学的成本,对于普通老百姓而言,显然低得多了。从明朝起,官学教育日益发达,县里有县学,州里有州学,府里有府学,官学的工作人员,皆纳入国家“公务员”编制,就读的学子称为“生员”,不但学费全免,更按成绩考核,享受国家财政补贴。这项制度虽然沿袭前朝,但明清官学的数量和覆盖面,远比之前历代大,连西南和西北等少数民族聚居地,也建立了完备的官学教育系统,学校“生员”的数量,更是不断刷新历史纪录:以县学为例,明初的县学“生员”,只有20人,但之后不断增加名额,到了明末的时候,全国的“生员”数量竟高达50万人。清朝建立后,也基本沿用了明朝的官学教育系统。

明清学子究竟享受怎样的教育福利?明初大儒宋濂的名篇《送东阳马生序》里就可瞅出端倪:在官学里读书的学子们,一日三餐都由国家供应。各处官学遍地,学子们可以就近入学,不必再像前朝(元朝)那样,为了读书离乡背井,尝尽辛酸。每个学校都有德才兼备的老师,帮助学生解答各种问题,还有丰富的藏书,可供学生随时借阅翻读。宋濂在文章最后还谆谆教诲:这么好的学习条件,如果还不用功读书,那就太对不起人了。

除了优厚的福利外,明清教育,还有两点远超前代:公平和前途。以公平而言,除了沿袭宋朝科举公正、面向平民的传统外,在官学的招生上,更侧重公平录取。明朝的官学,每年都有招生考试,而且相互之间,也是上下层递的关系。学生想从县学考到府学,乃至进入当时中国最高学府—国子监,只能刻苦读书考试。明朝以前,国子监是个管理机构,而自明朝起,它变成了一个完全的教育机构,取代了先前的太学。这样变化的结果是:明朝以前的太学学生,主要来自贵族和官宦子弟,明朝以后的国子监,绝大多数学生,都出身平民阶层,是一级一级考上来的。

考上国子监的意义,对于学生而言是非常诱人的,不但读书免费,即使不参加科举,只要表现良好,考试成绩优良,就有机会捷足先登,直接入朝为官。如果参加科举,更可以在京城就近赴考,录取机率要大得多。比起其他读书人,可谓少奋斗十年。

正是拜这样的高福利所赐,在明清时代,读书成了一个低成本且前途远大的工作。这带来了两个结果,一是文化的普及,中国人的识字率大大提高,这从明清文化上就可得以佐证,各类通俗小说在民间广为流传,古典名著如雨后春笋。二就是科举考试竞争的日益激烈,用数据说话,仅明朝成化年间,国子监的学生就多达1.9万人。科举更成了千军万马争过独木桥。

让人抓狂的八股文

俗话说,天下没有免费的午餐,放在明清科举上,也是同样的道理:享受中国古代史上最优厚的教育福利,就要接受中国古代史上最艰难的科举考试。

从表面看,明清科举考试的方式,似乎比前朝简单。唐宋的科举考试,不但门类繁杂,而且科目众多,比如唐朝,要按照考试专业来报名,有秀才、明经、进士、明法、明算等多个门类,考试形式也五花八门,比如“贴经”是默写儒家经典条文,“大义”是背诵儒家典籍等。宋朝科举做了改革,死记硬背的东西考的少了,又加了经义,就是写议论短文。一路考过来,好比翻山越岭。

相比之下,明清科举的考试内容,就简单多了,主要就是让考生写文章。但表面简单的考试要求,比起唐宋的“翻山越岭”,却更像一条考生难以逾越的鸿沟:写八股文。

所谓八股文,就是明清科举考试制度规定的专用写作文体,在中国古代文学的各类体裁中,它更是公认的最难写的一种文体。

八股文难写,首先因为结构要求严格。顾名思义,一篇八股文,结构要分为“破题”“承题”“起讲”“入手”“起股”“中股”“后股”“束股”八个部分。每个部分的写作,更有严格到苛刻的规定。比如考生拿到一个题目,首先要在“破题”中,用两句话解释题目,然后要在“承题”中,接着上文阐述题目,之后从“起讲”开始,展开对主题的议论,“入手”部分,则承接观点。接下来从“起股”开始,进入文章的正式论述环节,“起股”“中股”“后股”“束股”四部分,要分成四个段落,每个段落中,更必须有两段对偶排比的句子,作为结尾的“束股”部分,还要总结全文观点,呼应主题。全篇的字数,更要限定在几百字内(康熙年间确定为700字,并一直沿用至清末),其要求之严格,形式之苛刻,堪比花样滑冰中的规定动作比赛。

而比起苛刻的结构要求,八股文对书写内容的要求,更加严苛。考生不能有自己独立的观点,考卷上所写的每一个字,表达的每一个主题,都要严格遵循理学大儒朱熹的《四书章句集注》,否则任你写得妙笔生花,一样落榜没商量。

而等到莘莘学子踌躇满志,真正走进明清科举考场后,他们便会发现,所谓考验,其实才刚刚开始。

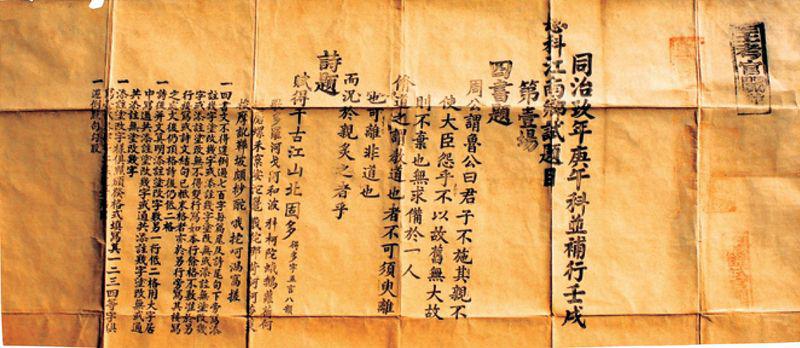

明清科举的考试流程,堪称中国古代史上最“熬人”的考试。以明朝乡试为例,每三年的八月初九考一次,每次考三场,每三天一场,考生每次入考场前,需要先脱掉衣服接受搜身检查,从检查到进入考场,往往就要耗掉至少两个小时的时间,比乘飞机前的过安检麻烦得多。以至于有些考生还没进考场,就早早瘫了。

等着好不容易进了考场,考生接下来要面临的,就是要在昏暗的小黑屋(每个考生都是单间)里,接受连轴转的车轮战:第一场考四书五经,也就是按照考题写八股文,总共要写七篇。第二场考应用文写作,考生要完成一篇政论文,五篇判词,外加一篇公文写作(诏、表、诰三种文体选一种),第三场考策问,也就是时政问答,考生要根据考试所给的材料(包括有历史材料和时政热点问题),书写五篇论文。且不说考题难度如何,考生水平状态如何,仅如此大的书写量,就足够把人累到七荤八素。

综合上述情况,我们不难做出结论,比起唐宋科举的“翻山越岭”来,明清科举的这道“鸿沟”,还真不是考生们“跃”过来的,而是一步一滴血汗、艰难困苦地“爬”过来的。

八股考试的弊病,无论是在明清时代,还是在今天,都有不少抨击之声。但实事求是地说,八股文也并非一无是处,就连《儒林外史》的作者,批了一辈子科举黑暗的清朝文学家吴敬梓都承认:“八股文若做得好,随你做什么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血。”事实也正是如此,八股文在形成过程中,充分吸取了唐宋散文甚至元朝散曲的特色,体式结构严整精密,文风凝练犀利。明清时代璀璨的小说戏曲文化,甚至光耀古今的心学思想,也都从中受益匪浅。

所以虽然这几百年里,有关明清科举“牢笼人才”的诟病颇多,但另一个景象是:在能够修炼好“八股”这门顶级武功,并成功通过“炼狱”考试,最终金榜题名的学子们中,纵然有不少死读书的呆子,却更不乏名垂青史的大人物。诸如王阳明、张居正、孙承宗、曾国藩等明清牛人,都是从“八股”这条恐怖鸿沟里淬炼出来的。

高强度的武举考试

无论中榜与否,炼狱般的八股考试,必然是每个考生心中挥之不去的记忆。但要论“炼狱”程度,明清的另一项考试,怕是有过之而无不及:武举考试。

八股考试不管多难,总算还是脑力运动。武举则不同,既要考武艺,也要考写文章,对于考生来说,可谓双重折磨。

与八股科举不同,明朝的武举考试,一直到明中期的弘治年间才真正以制度形式确立下来。和文科一样,也分为乡试、会试、殿试三个环节,而且还有一条硬标准:必须要考策论,也就是军事理论考核。

明朝的每一轮武科考试,和文科一样,也是分为三场。第一场考骑射,也就是骑马射箭,考生需要在靶场纵马驰骋,在规定时间内朝三十步(约45米)外的箭靶射出九支箭,至少中靶三箭,才能算及格。接下来考步射,也就是原地射箭,考生要在平地上,朝八十步(约120米)外的箭靶在规定时间内再射出九支箭,只要有一支箭中靶,就能顺利过关。武艺方面的考试,主要就是这俩环节。

对于大多数考生来说,武艺方面的考核标准,显然还算比较松,只要常年习武,顺利过关并不难。但接下来的第三关,就没这么轻松了:策论。

武科的策论考试,和文科一样都是写文章,考题内容自然不同。武科策论要写三篇文章,其中“策”有两道,考行军布阵以及兵法思想,最难写的却是“论”,因为论不但要考兵法,更要考儒家典籍,甚至还包括四书五经的学问。就算是饱读诗书的文士们,答起来也绝不轻松,而放到整天习武的武科考生身上,更好比张飞绣花了。

而在阅卷打分上,明清武科考试,也一直遵循三个原则:1.策论考试成绩高,而且武艺考试同样好的考生,自然列为上等;2.策论考试成绩好,但是武艺考试成绩差(勉强过关)的考生,要列为中等,但武艺考试成绩好,策论考试差的,要列为后中等,比中等略差;3.策论好但武艺不过关,或者武艺好但策论不过关的,一律不予录取。三条原则,其实却是一个通用治国标准:重文轻武。

明朝中期开始的这套武科考试标准,从目的上说,是为了培养文武双全的军事人才,但随着时间推移,一个问题来了:16世纪以后,中国军事科技飞速发展,火枪火炮战车等新武器应用日益广泛,想要打胜仗,会射箭或会写文章,显然都越发不够了。国家需要的军官,是能够指挥冷热兵器协同作战的人才。万历年间,也有大臣看出了这个问题,提出改革武科考试,其中武艺方面:第一场要考射箭以及搏击格斗;第二场则要考现场排兵布阵,指挥火药武器和战车作战;第三场的策论考试,除了考兵法外,更要考天文地理甚至军事科学。但是这个正确的建议,却没有被明王朝采纳。

清朝代明而立,也看到了明朝武举的问题。因此,清朝在沿用明朝武科考试制度的同时,对武科考试的内容也做了诸多改革,主要是在武艺考试方面,比起明朝武艺考核的低难度来,可以说进行了全面升级。

清朝的武艺环节考试,主要分为三类,而且每一类的考核标准,也更加细化。第一类是弓,也就是射箭能力。但清朝射箭考试用的弓,却分为12力、10力、8力三个等级,不但要求考生射得准,更要拉得动。要是碰上力拔千钧的勇士,甚至还允许其使用12力以上的弓参加测试。第二类是搬石,类似今天奥运会的举重比赛,考生可以按照自己的能力,选择不同重量的巨石,借助膂力将石头举起。第三类是考器械,主要是舞刀。用于考试的刀主要有三类:120斤重大刀,100斤重大刀,80斤重大刀,不但要举得起,更要现场耍刀。毫不夸张地说,即使今天的奥运冠军“穿越”到清朝赴考,被淘汰的几率也是相当大的。

但锐意改革武举考试的清王朝,却最终还是与历史发展的潮流背道而驰,人类军事科技早已进入到热兵器阶段,会耍刀或会举重,都是不能保证战场胜利的。鸦片战争爆发后,清王朝一次次尝到落后就要挨打的滋味,武科考试的弊端,也遭到越来越多的诟病。最终,1900年八国联军侵华事件结束后,清政府随即宣布,取消拥有1200年历史的武科考试。1905年,清政府又宣布废除文科考试,至此,拥有千年传统的中国古代科举制度,正式成为了历史名词。