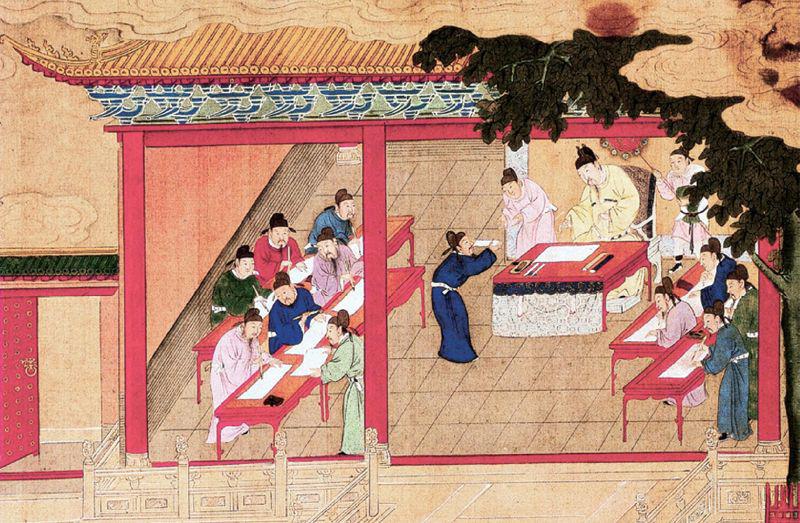

暗战:科考中的作弊与反作弊

米怜

1300余年的科举史有一条暗线,借刘海峰教授的话说就是:“一部科举史在一定意义上可以说是一部作弊与反作弊的历史,就是少数人挖空心思实施作弊与制度设计者绞尽脑汁防止作弊相互较量的历史。”科举之作弊与反作弊是一场暗中的混战:作弊者鱼龙混杂,不学无术者,花拳绣腿好不热闹,却多狼狈地败下阵来,被传为笑谈;真才实学者,或兵不血刃一战成名,或一失足成千古恨,皆成为传说。反作弊者亦良莠不齐,有大内高手见招拆招,肃杀群魔;也有无用的兵将弄巧成拙,误伤他人……历史的真相本就扑朔迷离,更何况这是场隐匿于表象下的“暗”战。

通关节VS糊名、誊录

《续资治通鉴长编》第33卷记载:992年3月,“将作监丞莆田陈靖上疏,请糊名考校,以革其弊,上(宋太宗)嘉纳之。于是,召两省、三馆文学之士,始令糊名考校,第其优劣,以分等级”。自此,将答卷上的考生姓名、籍贯等身份信息密封起来的“糊名法”正式踏上科考的江湖。

“糊名法”一出,狠刹考官与考生串通、徇私舞弊之风。太宗之子宋真宗曾颇为得意地对宰相王旦说道:“今岁举人,颇以糊名考校为惧,然有艺者皆喜于尽公。”可道高一尺,魔高一丈,很快就有人在糊名的答卷上标点特殊记号,暗表身份。兵来将挡,水来土掩。朝廷旋即使出一招“誊录法”,命专人将考生的答卷另行誊写,与“糊名法”并用应战。这就逼得考生自创作弊绝招—“通关节”。

所谓“关节”,是指考官与考生串通约定的、在答题行文中作为身份识别暗号而使用的特定的字词句。此招出手隐蔽,常能制敌于无形,可这“关节”究竟怎么“通”呢?

在一场科举考试的前夕,宋真宗朝翰林学士杨亿尽地主之谊,招待了此次应考的同乡。杨亿可是当时主考官的热门人选,虽未选定,也十拿九稳。中举心切的待试者们哪肯放过这千载难逢的机会,有人斗胆直言:“学士必持文衡,幸预有以教之。”说白了就是:您一定能当上主考官,提前给我们透点题吧。此话一出,杨亿脸色大变,他生气地拂袖而入,丢下句《尚书》中的骂语:“丕休哉!”在座的同乡有人不明就里,惜叹通关节无望;有人却心领神会,记下“丕休哉”三字。后来,杨亿果然当上了主考官,那些在答卷中故意用了“丕休哉”的考生被悉数录取。他成功地避开了糊名誊录的限制,徇私录取了同乡—科举作弊与反作弊之战第一回合,“通关节”胜!

晚清时,湖南士子李幼梅的通关节经历就没有那么顺利了。他好不容易托关系拿到“水烟袋”的关节,却被同样应考的两个连襟知道了,三人同时以“水烟袋”入诗。主考官拿着糊了名的答卷纠结了:究竟哪个才是通了关节的人呢?他思来想去,录取了三人中的两人,可落选的偏偏是李幼梅。

钟毓龙在《科场回忆录》中记载:杭州一位富人帮儿子通关节,约定在答卷中写两个“襻”字。谁知,誊录书手一片好心,竟将这“怎么读也不通”的两个字改掉了!

科举作弊与反作弊之战第二、三回合,“糊名法”、“誊录法”胜!

也有人对这招“通关节”习艺不精,朝廷尚未出手,他自己先乱了阵脚—鲁迅的爷爷周福清就是如此。

清光绪二十年(1894年)的那场科考,殷如璋任浙江乡试主考官,此人与周福清是“同年”(科举同榜录取的人互称同年)。因着这层关系,周福清意欲帮儿子和几个同乡通关节。他准备了一封厚厚的信:“内计纸两张,一书凭票洋银一万元等语,一书考生五人:马官卷,顾、陈、孙、章,又小儿第八,均用‘宸衷茂育字样(约为关节)。”周福清让仆人陶阿顺去送信,却万万没想到,这陶阿顺递了信,久等不见回复,竟大声喊道:“殷大人,信封里还有一万两银票呢!”要知道,此时主考官、副考官、随行者数人都在一起。陶阿顺这一声张,殷如璋就算有意通关节,也不得不公事公办,当即拿下陶阿顺。

清朝关节作弊者一般都“处斩、立决”,事情算是闹大了。朝廷震怒,勒令严查,周福清无处可逃,只好投案自首。周家散尽家财,上下打点,才算保住了他的性命。周福清被判“斩监候”,即死刑缓期执行,7年后才被释放归家;而他的儿子、也就是鲁迅的父亲周用吉也早在案发两年后就病故了,周家自此“坠入困顿”。

枪替VS浮票

冒名顶替代人考试的“枪手”古已有之。他们神龙见首不见尾,纵横科场贯始终。那么谁是这江湖上的枪替第一高手呢?此人非晚唐诗人温庭筠莫属。

据《北梦琐言》记载,温庭筠参加科举考试,“每入试,押官韵作赋,凡八叉手而八韵成”。意思就是,温庭筠只需叉八次手的时间略作思考,按考试要求而作的八韵之赋就写完了。他才思如此敏捷,自然空出大把考试时间,这宝贵的时间该怎么利用呢?温庭筠不用它来琢磨文章,更不屑于检查了,人家竟抽空“为人作文”当起了枪手!他最富传奇色彩的枪手经历,就发生在唐宣宗大中十二年(858年)的那场科举考试中。

话说那一天,人送绰号“温八叉”的老枪手温庭筠受到了主考官的特殊“关照”。他被“召至庭前应试”,就坐在考官的眼皮底下。《新唐书》第九十一卷这样描述当时的情景:考官“廉视尤谨,庭筠不乐”。这管事的还没说什么呢,预备作弊的温庭筠倒不高兴了,他“上书千余言”,提前交了卷。考官以为,温庭筠肯定是无法作弊放弃了,“然私占授者已八人”—他竟然神不知鬼不觉,在考官眼前替八个人答了卷!但史书言简,温庭筠究竟是如何帮八人代考的,就成了江湖中失传的武功。

不过,温庭筠凭什么不高兴呢?原来,在唐朝,“枪替”十分普遍,“入试非正身,十有三四;赴官非正身,十有二三”,且并不违法,难怪人家不满考官的小题大做了。可后来,科举考试越来越重要,科考制度也越来越完善,就慢慢有了专门对付枪替的“招式”—浮票就是其中的一种。

浮票是贴在考生报考材料封面上的一张小条,类似于现在的准考证,上面写有考生姓名、座次、体貌特征等信息。考完试,“浮票于交卷时自行揭去发案比对”。那时候又没有照片,拿什么“比对”呢?古人自有办法。他们简要记述考生年龄、身高、面色、胡须、胎痣等身体特征,比如胡须一项,分为:有须、微须、无须,这样大体区别。

别看浮票上的体貌特征不如当今准考证上的照片来得精准翔实,人家监考官验身正名可丝毫不敢怠慢。这不,一位名叫胡希吕的考务人员已经严格得以致闹出了笑话。

原来,胡希吕误把“微须”的“微”解为“无”,所以凡是有少许胡须、在浮票上标为“微须”的考生,一律被他视作有代考嫌疑,不准进入考场。“微须”的考生们急了,上前与他理论。胡希吕竟大声怒斥考生:“你们读书,还不知道朱熹在《四书集注》中批注‘微,无也吗?”考生一句话就把胡希吕反问得哑口无言:“《孟子》里面说‘孔子微服而过宋,难道孔夫子是一丝不挂吗?”

浮票对枪替,胡希吕输在内功太差。可明眼人一看就知道,这两门武功根本不在一个层级上。浮票一招,不仅挡不住当年的温八叉,苏轼也根本不屑接招。

元祐三年(1088年),苏轼成为主考官,拥有命题权的他事先写好文章,托人送给了自己的得意门生李廌—这枪手当得超然于江湖外。可苏轼万没想到,文章送去时李廌恰好不在,竟被他人看了去。当时科考已经开始实行糊名、誊录法,苏轼不得分辨考生姓名、字迹,将第一名白白送了他人,而李廌则意外落榜。正所谓“出招无类,胜者为高”,枪替与浮票这一战,半路杀出的糊名、誊录法胜!

夹带VS搜检

1997年11月,南京江南贡院历史陈列馆征集到一册石印微刻《增广四书备旨》。此书长6.5厘米、宽4.5厘米、厚仅0.5厘米,如火柴盒般大小。全书68页约8万字,内容涵盖《大学》《中庸》《论语》三书的全部内容和详尽注释,纸张薄如蝉翼,每页近千个老仿宋体字笔画清晰,肉眼可识。

这就是江湖失传已久的科考夹带作弊利器—“坊刻小本”,如今终于得见庐山真面目。

精致到如此的夹带资料是如何制作的呢?

陈列馆馆长周道祥介绍说:这本《增广四书备旨》采用德国石印技术制作,在当时的技术条件下,每雕一个版只能印出两份。如此说来,这一本书花的功夫可不少。不过,为了中举,更夸张的夹带资料考生们也做得出来。

有一件麻布坎肩,长55厘米、宽50厘米,上面竟用毛笔手写62篇八股文,共计4万余字。这是怎么做到的呢?研究人员认为,抄写夹带要使用特制的笔、墨,笔是用老鼠的两三根胡须制成的,墨需用不会在织品上晕开的油墨。

夹带资料的制作可谓“无所不用其极”,而夹带的方式也堪称“充满想象力”。

《增广四书备旨》是在考生靴子鞋跟部位一个特制的小抽屉里发现的,麻布坎肩就是贴身穿的内衣。此外,也有把夹带资料编进辫子里的,塞进耳朵里的,包进食物里的……更有甚者,提前驯养了一只信鸽帮忙夹带!

可你有你的“夹带三十六计”,我有我的“搜检七十二遍”。说到对付这种应用最广的作弊方式,朝廷也毫不手软。

点到为止的,如金朝。据《金史》记载,有人提出:“搜检之际虽当严切,然至于解发袒衣,索及耳鼻,则过甚矣,岂待士之礼哉!”建议“使就沐浴,官置衣为之更之,既可防滥,且不亏礼”。以沐浴代搜检的防夹带法的确有礼有效,奈何费时费财,随着考生人数的增加,自然难以持续。

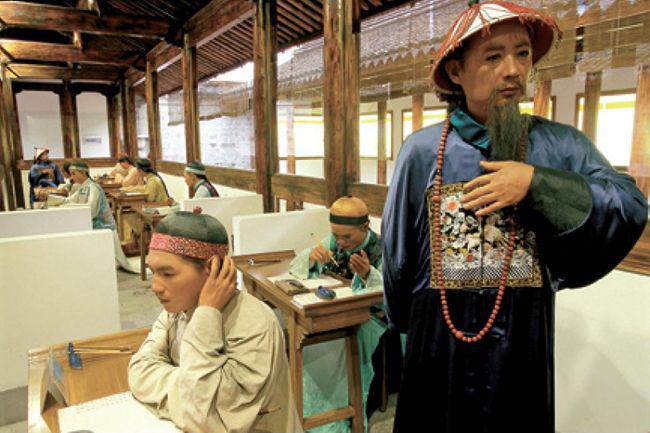

步步紧逼的,如大清。乾隆九年(1744年)顺天乡试,皇帝出奇招,命亲信官员突击检查。搜检夹带之严,可谓空前绝后。这一次考试,头场、二场各搜出21人夹带,顺天贡院前的“枷号”一时爆满;高压下,交白卷者68人,未答完题者329人,文不对题者276人,更有根本未敢入场者2800余人;贡院外的墙角下,被弃的蝇头小卷竟堆积如山。乾隆怒了!他一连发出7道谕旨,痛斥舞弊者丧心无耻。之后,礼部又从严制定了防夹带的各项规则:帽、衣、衫、鞋,只许单层;砚台不准太厚,笔管必须空心;糕点等食物都要当中切开……

可如此严苛的搜检制度非但没能杜绝夹带之弊,反倒引来考生不满,有人作诗云:

闱屋磨人不自由,英雄便向彀中求。

一名科举三分幸,九日场期万种愁。

负凳提篮浑似丐,过堂呼号直如囚。

袜穿帽破全身旧,襟解怀开遍体搜。

夹带对搜检,难言胜负。这一战终于让人明白,向来“结果有输赢,江湖无胜负”。科举作弊与反作弊之战胜负无碍,只留待今人传说为鉴最好。