滁州市江淮分水岭区域土地适宜性评价

王秋龙

土地适宜性评价是指某种土地类型对特定土地用途或作物的适应状况,通过对土地的自然、经济属性的综合鉴定,阐明土地属性所具有的生产潜力,以及对农、林、草等各业的适宜性、限制性及其程度差异的评定[1]。以滁州市江淮分水岭为研究区域,在GIS技术支持下,将该区的土壤类型数据与地形坡度数据、土壤侵蚀数据、降水量等数据进行叠加分析,采用特尔菲法确定各个因子的权重,并根据加权指数和法得到研究区土地的适宜性评价结果,针对耕林草用地,将其评价结果划分出等级,为土地利用规划和退耕还林还草地的地域分布提供依据,为岭区尽快实现综合治理开发提供帮助,更好的实现可持续发展。

1 研究区概况

江淮分水岭是长江、淮河的分界线,安徽省包括合肥、滁州、六安等6市23县(市、区),国土面积4.3万km2,占全省面积的31%;耕地面积占全省的27%。滁州市江淮分水岭区横贯滁州市全境,行政上包括55个乡镇、227万人口、344.7万亩耕地,分别占全市的60%、51%和59%。

研究区为滁州市各地区中生产环境较为恶劣的地区,人均土地资源较少;由于大多属于丘陵地形,地形起伏度较大,无法实行农业机械化操作,制约了农业的发展;尽管降水总量偏丰,却难以大量蓄用,停滞难,流失多。长期以来,受自然灾害特别是旱灾的频繁影响。该区农业生产基础相对薄弱,农村经济发展比较落后,成为最贫穷的地区之一。

2 研究区提取

依据滁州市江淮分水岭办公室获取的资料显示:目前研究区域只有村县的名字,并没有具体界限,所以根据滁州DEM数据,在ArcGIS中利用水文分析(包括洼地填充、提取水流方向、计算汇流累积量、生成集水流域等流域特征信息)得到江淮分水岭界限(如图1),加上滁州市分水岭办公室所提供的55个乡镇的分水岭行政区域,综合考虑区域连续性等因素,最终确定滁州市江淮分水岭区域范围(如图2)。

图1 滁州市江淮分水岭界限和河网图

图2 滁州市江淮分水岭研究区

3 评价方法与步骤

3.1 构建评价指标体系

评价因子选取的是否合理对评价起主导作用,选择比较稳定可用量比表示的评价因子,是评价工作的关键[2]。遵循选取评价因子的基本原则[3],依据滁州市分水岭区土地利用总体规划和征求有经验的专家和实际工作者的意见,认真分析有关资料,初步拟定土壤质地、土壤侵蚀、降水、坡度、海拔为评价因子。

3.2 单项指标评价

首先利用Landsat-TM(2010年)遥感影像资料进行土地利用分类,获得有关滁州市各类型土地利用数据。在此基础上,利用ArcGIS将岭区范围和滁州市土地利用数据进行叠加分析,对叠加生成的岭区土地利用的属性表作进一步的处理分析,即可获得滁州市江淮分水岭区土地利用现状数据。然后以岭区现状数据为基础,利用Arc-GIS软件的空间叠置功能由地貌图、土壤图及降水分布图进行叠置,得出最小图斑作为土地适宜性的评价单元。

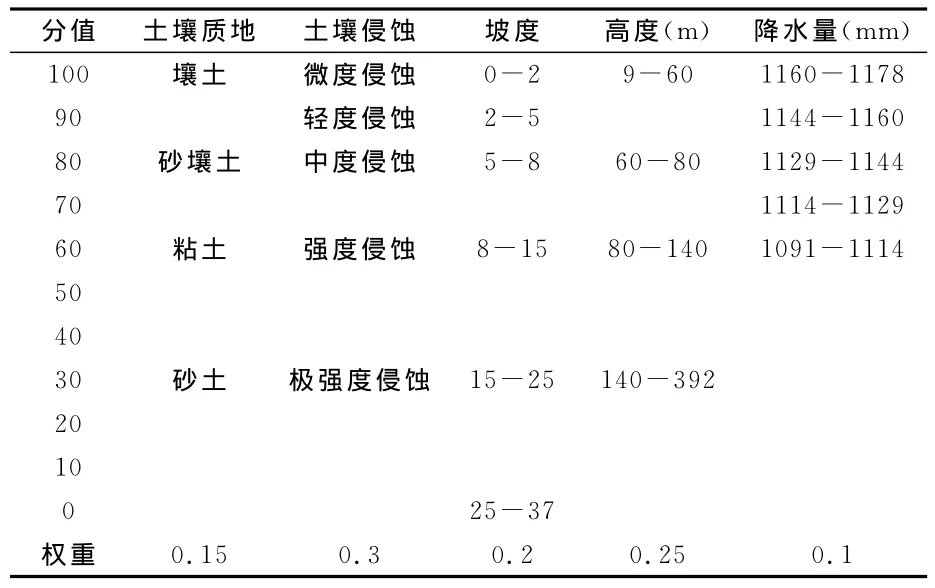

参照FAO《土地评价纲要》,根据滁州市江淮分水岭区具体情况,经过比较分析及和专家交流探讨后,确定各因子分值,采用特尔菲法确定各因子的权重,具体每项评价指标的内涵、分级评价标准及各因子权重值如表1所示。

表1 滁州市江淮分水岭区土地参评因子分级及权重方案

3.3 数据准备

(1)土壤质地。土壤质地的数据研究区的土壤类型分布图,利用ArcGIS增加一个土壤质地字段,根据不同的土壤种类划分不同质地,并将其录入该字段中,然后根据《中国土壤质地分类标准》(1975),并参考类似区域的研究成果,对其进行分级和赋值。文章定义壤质土最适宜区域,分水岭区内绝大部分土壤质地为壤质,面积为60.57万公顷,约占土壤总面积的87.5%,其他砂壤土、粘土、砂土总面积仅占12.5%。可见研究区表土质地总体情况较好。

(2)土壤侵蚀。根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》(1997),参考有关专家提出的土壤侵蚀强度分级指标,构建研究区土壤侵蚀强度分级,并对其赋值。岭区极强度和强度侵蚀侵蚀区面积比较小,所占比重也极小;中度侵蚀在区内零星分布,主要集中在山区,坡度较大;岭区的主要侵蚀强度以轻度和微度侵蚀为主,共约占研究区农用地总面积的96.1%,分布广泛。

(3)高度和坡度。利用研究区DEM生成研究区海拔高程图,研究区大部分是海拔在80m以下的区域,高度大于140m的区域主要分布在凤阳县与定远县交界地区、滁州市区西南部和全椒北部以及来安县北部山区,岭区整体海拔高度不是很高。

研究区坡度大小与海拔关系密切。其坡度大于25度区域基本上都是一些山地地区,地形复杂。整体上看,一般海拔在80m一下的区域,其坡度大小一般在5度以下。

(4)降水。降水数据属于点状观测数据,查找从1998年到2008年近10年滁州市附近8个站点(宿县、蚌埠、滁县、合肥、巢湖、盱眙、南京、高邮)的降水数据,在Arc GIS中将气象站点和降水数据文件建立关联,完成降水数据在GIS数据库中的整合。数据表明研究区近10年内平均降水量变化范围1178-1114mm,降水量虽然有差距但不是很大,降水总的分布规律是东多西少、南多北少,从东南向西北递减的趋势。

3.4 评价方法的确定

本次土地适宜性评价采用加权指数和法与极限条件法[4]相结合进行。

加权指数和法,具体计算公式如下:

其中,Q-土地评价单元总分值;wi-第i项参评因子的权重;pi-第i项参评因子的评价分值。

具体做法是:首先,根据农林草生产对土地的要求,将评价因素数量化,依据量化了的因素得出各个评价因素对土地的分等图。然后,依据特尔菲法确定因子的权重值。运用加权指数和法计算公式,计算评价单元的综合指数值,进而得到研究区的土地适宜等级。

但当某一评价单元的某一参评因子出现很强烈的限制时,如果其它参评因子的得分都较高,这时按照指数和法计算的总分不一定低,甚至较高,因而掩盖了这一因子的限制作用。因此,除了按照指数和法计算总分外,本次评价还结合极限条件法评定土地适宜等,即只要评价单元的某一参评因子指标值达到最低时,不论综合得分多高,都定义为不适宜土地等级。

3.5 土地适宜性等级的确定

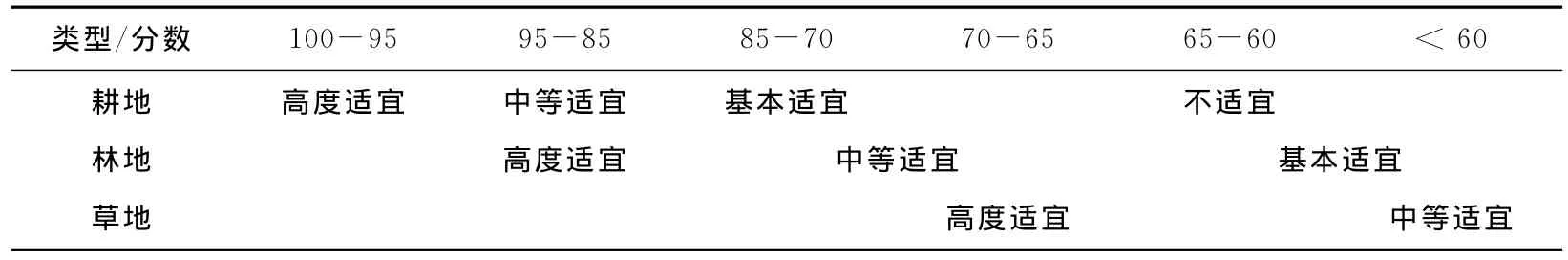

在土地可持续利用的理念和原则指导下,使土地既能满足人类对土地的需求,又能满足保护生物多样性和生态环境的需求,将岭区评价用地针对耕地的适宜性分为高度适宜、中等适宜、基本适宜和不适宜4个等级;针对林地的适宜性分为高度适宜、中等适宜和基本适宜3个等级;针对草地的适宜性分为高度适宜和中等适宜2个等级。高度适宜是指各项指标均处于最优或较优的状态,土地对所定用途可持续利用且无明显限制,土地具有较高的生产率和较好的效益,中等适宜是指土地对特定用途具有轻微的限制性,经济效益一般,但明显低于高度适宜等级;基本适宜是指土地对所定用途具有较为明显的限制性,勉强适宜于所定用途,土地的生产率或效益很低,利用不当容易引起土地退化;不适宜是指对特定用途不能利用或不能持续利用[5]。研究区具体土地适宜性等级的划分(见表2)。

表2 耕地、林地、草地评价结果分级赋值表

4 结果与分析

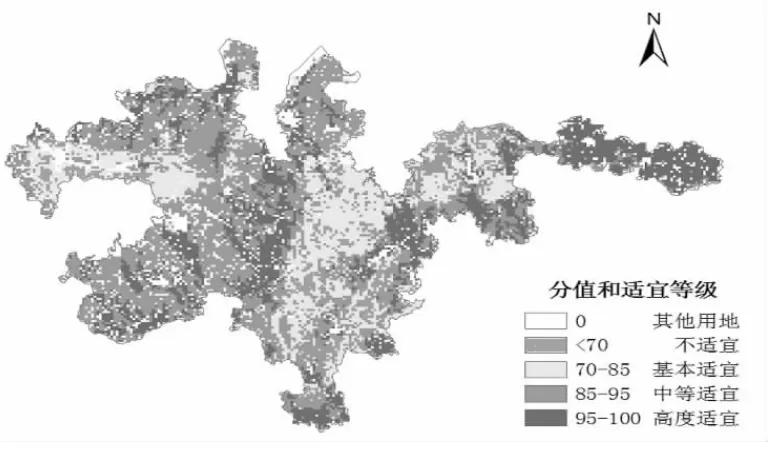

将5个单因子的评价图层进行叠加分析,利用加权指数求和法计算公式得到评价结果,然后依据土地适宜性分级赋值表,完成对研究区耕地、林地和草地的适宜性等级划分。

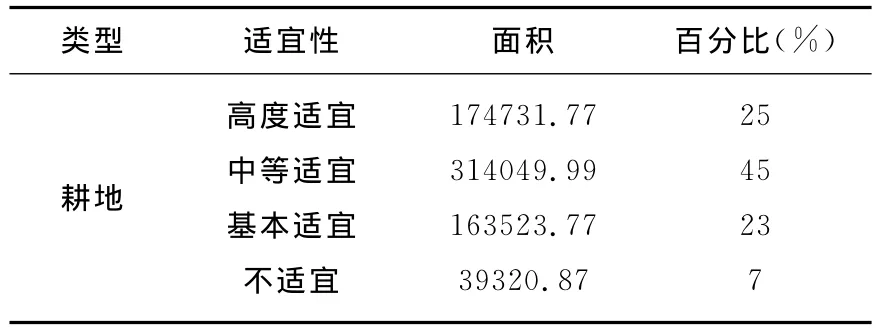

(1)耕地适宜性评价结果。滁州市江淮分水区的耕地适宜性评价中,最适宜的耕地为174731.77公顷,所占比例为25%,主要分布在中部和东部的海拔和坡度较低的地区,降水丰富,土壤肥沃,侵蚀强度低,是本区粮食高产及最稳定的农田区。岭区内大部分都是中等适宜的耕地为314049.99公顷,所占比例为45%,主要是受土壤质地的限制,对耕地有一定的限制,但是影响不大,大部分是相对壤土来说,是以较次的砂壤土和粘土为主,同时海拔和坡度也有不同程度的限制。基本适宜的耕地为163523.77公顷,占23%,多为低缓的丘陵地区。主要受海拔高度、坡度、土壤质地、土壤侵蚀等的影响,其中以坡度影响较大。

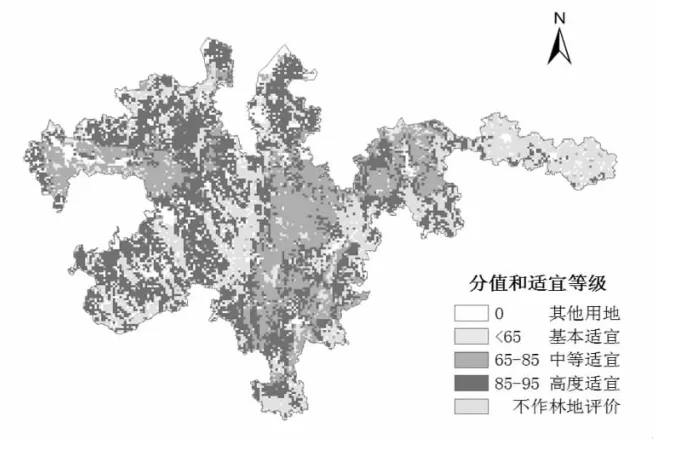

(2)林地适宜性评价结果。从分水岭区土地土地适宜性评价过程来看,最适宜做耕地的土地其实也适宜做林地或草地,但从保障根本生产的角度,将质量最好的土地预留为耕地,中等适宜耕地亦定义为高度适宜林地,实际应用过程中可以根据实际需要而定。其中,最适宜的林地为283359.19公顷,所占比例为55%;中等适宜的林地为181520.11公顷,所占比例为35%;基本适宜的林地为51689.46公顷,占10%。宜林地面积广大,这样对于用地结构的调整、提高森林覆盖率、改善岭区内生态环境起到积极的作用。

图3 研究区耕地适宜性评价图

表3 滁州市江淮分水岭区耕地适宜结果统计表(单位:公顷)

图4 研究区林地适宜性评价图

表4 滁州市江淮分水岭区林地适宜结果统计表(单位:公顷)

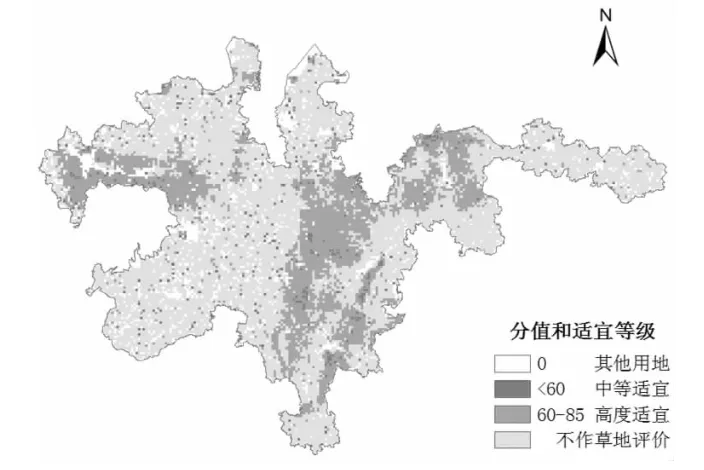

(3)草地适宜性评价结果。在草地适宜性评价中,从发展的角度来看,文章将基本适宜和不适宜耕地规划评价为高度和中度滁州市江淮分水区的草地适宜性评价中,最适宜的草地为188134.55公顷,所占为81%。中等适宜的耕地为45400.89公顷,所占比重为19%。整个岭区内草地都是高度适宜和中等适宜的,主要分布于各低山丘陵区。

图5 研究区草地适宜性评价图

表5 滁州市江淮分水岭区草地适宜结果统计表(单位:公顷)

5 结论

研究结果表明:滁州市江淮分水岭区最适宜作为耕地、林地、草地的面积分别为174731.77公顷、283359.19公顷和188134.55公顷,分别占研究区总面积比例为25.26%、39.30%和27.20%。基本都适合作为耕地、林地和草地,根据具体不同地区分别有不同最适宜类型。通过分析研究区土地的空间分布,结合研究区实际情况,可以为研究区的农业结构调整提供了依据。研究区亦可根据不同地区不同要求做合理规划,对于评价为不适宜耕地区尽可能规划做林地或草地。为科学合理的规划提供了可靠的基础,为岭区的综合治理开发总体目标提供帮助。

GIS技术的使用使传统的土地评价方法向综合化方向发展,数字化制图、多属性数据叠加处理,属性即时查询、评价结果自动生成,使传统土地评价方法的复杂的工作变得简单方便。同时,提高工作效率和准确度,为岭区土地合理规划提供了参考。

[1] 师学义,武雪萍.土地利用规划原理与方法[M].北京:中国农业科学出版社,2003.

[2] 任小宁,郭新成.基于GIS的新疆克拉玛依市土地适宜性评价[J].安徽农业科学,2007,35(8):2398-2396,2427.

[3] 陈 颖,吴柏清.基于GIS的土地适宜性评价-以四川省马尔康县为例[J].水土保持研究,2010,17(4):100-103.

[4] 陈松林,刘强,等.福州市晋安区土地适宜性评价[J].地球信息科学,2002.1:61-65.

[5] 郑文武,田亚平.衡阳盆地土地适宜性评价[J].衡阳师范学院,2011.32(3):80-84.