渤海早期国号摭谈

孙 倩

(长春师范大学 图书馆,吉林 长春 130032)

公元698年,大祚荣带领“东奔”队伍,来到了“东牟山”(大体位于今吉林省敦化市西南12.5 千米处的城子山山城),建立了靺鞨人历史上第一个政权,即震国,自号为震国王。于713年,大祚荣接受唐朝的册封,专称渤海。

一、关于国号的几种不同看法

关于渤海国建国之初的国号问题,由于史书相关的不同记载,致使学术界对此产生了不同的理解。其焦点主要集中在震国、振国、靺鞨国几种看法。

关于靺鞨国的观点,最直接史料来源就是《新唐书·渤海传》记载:“睿宗行天中,遣使拜祚荣为左骁卫大将军、渤海郡王,以所统为忽汗州都督,自是始去靺鞨号,专称渤海”,以及《鸿胪井栏石刻》中的文字,即“敕持节宣劳靺羯使鸿胪崔讠斤井两口永为记验开元二年五月十八日”。主此观点的学者认为,从史料中就可看出,大祚荣自建国以来,国号始终都是“靺鞨”之号,因此在大祚荣政权改称渤海时才可能“去掉靺鞨”之号,专称渤海。另外,“靺鞨”之号不仅是来自于唐朝人、新罗人以及日本人的他称,它同时也是大祚荣等人的自称。而“震国”只是所谓“靺鞨国”的俗称或别称[1]。

王禹浪先生在《唐鸿胪井刻石题铭及渤海国初期国号考》一文中指出,从唐“鸿胪井刻石题铭”碑以及《旧唐书》、《新唐书》等资料上看,崔讠斤于公元713年前往“靺鞨之地”去册封大祚荣为“渤海郡王”,而非为《册府元龟》等书中所说的“自称震国”之地。也就是说,旅顺唐“鸿胪井题铭”碑所反映的事实不是“震国”或“振国”,而是靺鞨国[2]。从中可以看出,王禹浪先生认为在大祚荣建国之际,其国号从未自称过“震国”或“振国”,而是“靺鞨国”。

同样,金香学者也认为,在我国古代有很多北方少数民族建立的政权中,最初的国号就是以其统治民族的民族名称来命名的,后来更改国名的原因也与汉文化的影响有着千丝万缕的联系。大祚荣建立的政权也是如此,首先应以其主体民族“靺鞨”命名早期国号,后来受唐王朝的册封改称为渤海[3]。

关于震国的说法,是学术界普遍的看法。刘晓东先生通过对“震国”与“振国”的出处的考察,选取“震国”作为大祚荣政权的国号[4]。

张碧波先生认为:“大祚荣所建之国为震国,自立为震国王,史籍所谓‘自是始去靺鞨号’是指震国号。”[5]另外,他还指出,从靺鞨民族历史发展看,这个民族长期都是接受中原王朝册封的传统,从“震国公”到“震国王”,大祚荣实现了其父乞乞仲象要将部落联盟建成民族统一国家政权的历史愿望,从而把粟末靺鞨族的历史推向了新的阶段[6]。

都兴智和孙艳主张,“震国王”是大祚荣自封的,因此,“震国”也是大祚荣自称的“国号”,它并没有得到唐朝政府的承认,因此,唐王朝仍然以其族名“靺鞨”称其政权[7]。

宋玉祥在《质疑“靺鞨国”》一文中,首先澄清了《续日本纪》中记述的所谓的“靺鞨国”即指东北欧亚大陆地区靠近日本岛的靺鞨或库页岛附近早与日本有过交流的靺鞨民族的居住地区。因此,它并非指大祚荣政权。另外,“靺鞨国”中的“国”字,只是指靺鞨拥有了属于自己的统驭地域,完成了初步的称王建政,并非现代意义上的国家。宋玉祥还指出,大祚荣建立政权,自称“震国”,是在唐廷册封其父乞乞仲象为“震国公”的基础上,向唐王朝传递一个友善的重要的政权信息,以寻求本民族最佳的生存和发展的空间[8]。

关于振国的说法,杨军指出,698-713年,大祚荣的国号为“振国”,并非“靺鞨国”。史料记载的“震国”也是有问题的。杨军同时又指出,“振国”是“辰国”的另一种译写。大祚荣定国号应为“辰国”,存在与源于辰韩的新罗争正统的意味,但更主要的是为了获得高句丽遗民的认同,并取得高句丽遗民对新政权的支持。从后来的历史发展看,大祚荣的这一政策无疑是成功的[9]。

二、关于渤海国号的史料的重新整合与分析

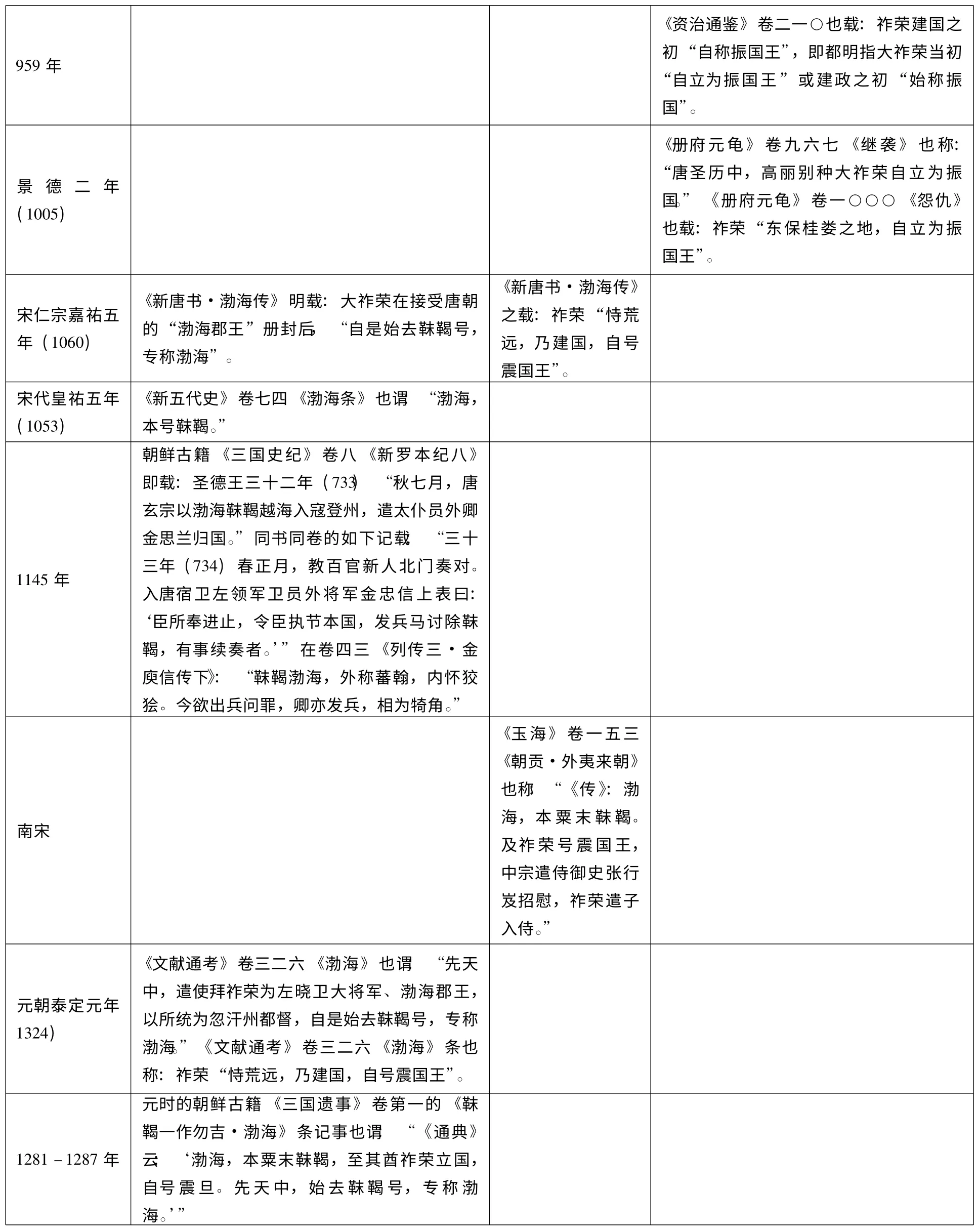

以上关于渤海早期国号的认识,无论是“靺鞨国”说,还是“震国”或“振国”,都是在对各种史料不同理解和认识而导致的。基于对各种史料的分析和理解,笔者认为在渤海早期,“震国”是大祚荣自称的正式国号,而“靺鞨国”应是唐朝以及周边一些民族对大祚荣政权的他称。要想使观点更有说服力,我们还得先从史料入手,下面对相关史料重新整合,列表如下:

?

?

综观这些史料,乍看起来似乎关于“靺鞨”或“靺鞨国”的称谓作为大祚荣政权的最初国号比较有道理,但是若我们仔细分析,就可看出端倪。首先,从《唐六典》、《通典》、《旧唐书》、《新唐书·渤海传》、《新五代史》、《玉海》以及《文献通考》的记载中可以看出,这些关于“渤海靺鞨”、“始去靺鞨号,专称渤海”、“靺鞨”、“靺鞨国”等的记载,都是出于唐廷的皇家或官员之笔。对于刚刚建立的大祚荣政权,唐廷也并不一定完全清楚,尤其是对于大祚荣建国时期的民族构成的问题,大祚荣政权主要是以靺鞨人居多建立的,因此,在唐廷将其看作“靺鞨”或“靺鞨国”是很正常的,但这只能看作来自于大祚荣政权以外的他称。

关于渤海建国时期的民族构成问题,魏国忠先生在《渤海国史》一书中介绍得很清楚,在大祚荣建国的队伍中,靺鞨人所占比例最大,构成了其中的大部分,高丽遗民次之,除此之外,还有汉人以及契丹、奚人、九姓杂胡等人也占了一定的比重。因此,将这一政权完全称为“靺鞨国”显然是不合适的。在为数不多的相关史料记载中,例如,新罗人崔致远《谢不许北国居上表》中称:大祚荣等“始称振国”;《旧唐书·渤海靺鞨传》谓祚荣“圣历中,自立为振国王”;《资治通鉴》载:祚荣建国之初“自称振国王”;《册府元龟》称:“唐圣历中,高丽别种大祚荣自立为振国王”;《新唐书·渤海传》载:祚荣“恃荒远,乃建国,自号震国王”以及《玉海》也称:“渤海,本粟末靺鞨。及祚荣号震国王,中宗遣侍御史张行岌招慰,祚荣遣子入侍”等,无论是“振国”、“震国”或是“振国王”、“震国王”,前面都有“始称”或“自立为”,这些说明大祚荣建国之初是自立为“振国王”或“震国王”的。对此,有些学者认为“震国王”、“振国王”是王的称号而并非国号,但是,反过来如果没有震国或振国的国号,就不可能有震国王或振国王的王号。因此,笔者认为,“振国”或“震国”是来自于大祚荣政权的自称。

除此之外,在日本的史料中也有的称之为“渤海靺鞨”或“靺鞨国”,还有“高丽国”、“高丽国王”等比较混乱的称呼。这些称呼并非能够说明渤海建国之初的国号是“靺鞨国”或“高丽国”,这只能是反映渤海周边民族对渤海的不同认识而出现的不同称呼,或者是某些治史者为了达成某种政治目的而主观臆造出来的称呼罢了。

因此可以得出,“靺鞨”或“靺鞨国”只能是周边民族对大祚荣政权的他称,“高丽国”是某些治史者出于某种政治目的而得出的错误论断,而只有“震国”或“振国”才是出自大祚荣政权的自称。

三、大祚荣称为震国的原因

那么,大祚荣究竟称自己的政权为“震国”还是“振国”?笔者认为,“振”和“震”是古代通假字,但是国名用字则不可用通假字,取“震国”,而不取“振国”,其原因如下:

首先,大祚荣其父乞乞仲象在东奔时被唐廷册封为震国公,虽然乞乞仲象在当时情况下“拒不授命”,率领部众继续东奔。但是,大祚荣建立政权后,为了顺应朝廷,巩固政权,另外为了纪念其父乞乞仲象,称其国号为震国是理所当然的事情。

其次,关于“震国”的含义,也是有渊源的。金毓黻先生在《渤海国志长编》卷十九丛考中通过对两唐书记载的对比,指出:“一作振者,盖唐实录之文如此也。一作震者,盖别有依据也。日本稻叶岩吉博士云:震字之义,字取自周易帝出乎震,震为东方之卦,故也。本书从震不从振者,以此。”[10]“震”渊源于肃慎,是八封之一,在八卦中主东方位。而众所周知,古代的东夷族系起源于我国东部,东夷后代都崇拜东方,而大祚荣建国的主体民族靺鞨族的祖先是肃慎,肃慎则正是起源于东夷,所以靺鞨人都有崇拜东方的习俗。因此,震国则可以理解为“东方之国”,即东方兴起的国家。在营州叛乱后,中央王朝为了拉拢靺鞨人,照顾靺鞨人的民族感情,封乞乞仲象为震国公。“震”的由来就在于此。所以到其子大祚荣建国时,很自然地就以“震”为国号了。

综上所述,大祚荣在建国初期,政权国号应为“震国”,这是毋庸置疑的。

[1]梁玉多,魏国忠.渤海国号初称“靺鞨”考[J].东北史地,2006(3).

[2]王禹浪.唐鸿胪井刻石题铭及渤海国初期国号考[J].黑龙江民族丛刊,2007(1).

[3]金香.渤海国是否称过“震国”[C]//中国民族史研究(第四辑).北京:改革出版社,1992.

[4]刘晓东.渤海“振国”、“震国”名源考察——纪念金毓黻先生诞辰一百二十周年[J].北方文物,2007(1).

[5]张碧波.渤海早期国号考索[J].黑龙江民族丛刊,2002(1).

[6]张碧波.靺鞨族的分化、重组与渤海之建国——兼及两唐书“别种说”、“依附说”辨正[J].东北史地,2007(6).

[7]都兴智,孙艳.关于渤海国及渤海遗民研究的几个问题[J].辽宁师范大学学报:社会科学版,2008(3).

[8]宋玉祥.质疑“靺鞨国”[J].博物馆研究,2006(4).

[9]杨军.渤海早期国号考[J].东北史地,2006(1).

[10]唐晏,黄维翰,金毓黻撰.张中澍,王承礼,点校.渤海国志三种[M].天津:天津古籍出版社,1992.