国际石油定价体系演变:动因、历程与中国策略

金玉静,曹监平,陈黎琴

(1.中国社会科学院 研究生院,北京 102488;2.山西财经大学 国际贸易学院,山西 太原 030006;3.中国地质大学(北京)资源环境管理实验室/人文经管学院,北京 100083)

一、国际石油定价体系演变的界定

新自由制度主义认为体系演变的决定性因素在于体系内行为体之间的权力对比,同时行为体之间的互动、互动方式以及类型也是影响体系演变进程的因素。这一理论更注重体系内行为体层面的权力变化和相互依赖性。

体系内的权力对比和分配原则共同构成了体系规则,具体而言,体系规则就是由行为体的互动构成。如果体系规则发生改变,那么,体系结构也会随之调整,形成新的体系结构。可见,体系规则与体系结构是彼此对应的,体系性行为体、体系规则、体系结构和体系演变之间存在着一以贯之的逻辑关系,其中的核心就在于权力的分配与对比[1]。当一方行为体权力增大到足以推翻旧有体系规则,建立符合自身利益的新规则时,权利对比变动促使原结构瓦解,新的市场力量占据体系结构中的优势地位,体系演变到下一阶段。

国际石油定价体系的演变也遵循着权力逻辑,权力对比的变化决定了体系结构的演变,权力挑战发生在几大体系性行为体之间(参见图1)。

图1 国际石油定价体系内权力挑战关系图

从本质来看,国际石油市场上的主要体系性行为体可分为四大类:发达消费国(以国际石油公司为利益代表)、强势产油国、弱势产油国和不发达消费国。他们在国际石油定价体系内的权力对比关系如下:历史原因使得国际石油公司率先取得石油定价权,随后第一批挑战者强势产油国组织起来争取更大的议价权力,第二批挑战者来自弱势产油国,其背后也有发达消费国培育其他原油产地的影子,两者联合起来共同挑战由强势产油国主导的定价体系,第三批挑战者来自不发达消费国,相比发达消费国,他们拥有较大的国际石油市场需求量,但尚未掌握足以影响国际石油价格的权力。

二、国际石油定价体系演变阶段性特征

(一)国际石油定价体系内的石油价格概念

追溯来看,国际石油定价体系存在多种类型的石油价格概念,各种价格概念之间相互关联影响,并在其各自主导的阶段性国际石油定价体系中决定着原油交易价格。可以说,石油价格概念的更迭正是国际石油定价体系演变的具体表现。

归纳起来,国际石油定价体系内的石油价格概念有合约价格、原油牌价、官方售价①官方售价:本文特指由OPEC 独立发布的官方原油牌价,英文为“official selling price”。、政府售价②政府售价:本文特指由非OPEC产油国政府参照OPEC的官方售价,结合本国石油资源开采情况和国际石油市场需求情况而制定并公布的原油牌价,英文为“government selling price”。、现货价格和期货价格。在各类石油价格的形成与运用背后是主要国际石油定价体系内行为体的博弈,这些行为体具体包括国际石油公司、OPEC成员国、非OPEC产油国政府和自由市场力量(市场行为体多元化,基本划分为商业交易者和非商业交易者)。事实上,由于博弈各方在国际石油定价体系内的权力此消彼长,不同时期的市场主导价格也有所不同(具体参见表1)。

表1 国际石油定价体系内的主要石油价格概念[2]

不同的国际石油价格概念能够折射出国际石油定价权的主导行为体,现根据国际石油定价的权力占优行为体特征,来分别阐述国际石油定价体系的阶段性特征,以期更好地认清国际石油定价体系内的博弈状况和历史演变进程。

(二)国际石油定价体系类型划分

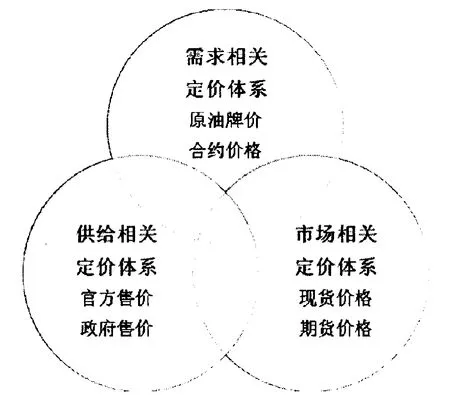

国际石油定价权最初是在石油需求方和供给方之间博弈,随着越来越多的交易主体进入市场,最终形成了自由市场力量,即市场交易主体不再局限于石油行业链条中的企业。参照体系内这三股行为体特征,本文将国际石油定价体系划分为三种类型:需求相关定价体系、供给相关定价体系和市场相关定价体系,其中每个类别的定价体系内都存在多种石油价格,并相互影响发挥定价作用(见图2)。

在需求相关定价体系下,欧美等主要石油消费国在国际石油定价中占据主导地位,这些国家的利益代表——大型国际石油公司制定石油价格。该体系内的主导价格为原油牌价,而合约价格则为少数情况下应用的辅助性价格。原油牌价诞生之初就作为特许权租金的收取标准,因此,该价格被国际石油公司人为控制在较低水平。国际石油公司在石油资源国开采的石油绝大部分用于本公司的产业下游经营渠道,也就是说,经营高度垂直一体化,这种自产自销的模式使得石油价格完全内部制定,一般不需要第三方参与协议价格。合约价格则是在几大国际石油公司之间协商确定,这一价格因涉及商业机密而不被外界所了解,因此,合约价格的市场适用性并不大,其对定价体系的影响较小。

图2 国际石油定价体系三大主导类型图

供给相关定价体系是由OPEC成员国和非OPEC产油国借助供给力量主导国际油价的体系,因此,该体系内的主导价格主要为OPEC 官方售价和非OPEC 政府售价,两种价格代表了供给方不同的竞争策略与权力大小。20世纪70年代初以来,OPEC成员国开始尝试独立公布标准原油价格,这一价格即为官方售价。随后,非OPEC产油国政府也开始独立发布油价,该价格一般参照OPEC 油价体系,同时结合本国实际情况和自由市场的供需情况制定。20世纪80年代,受到非OPEC产油国政府售价的影响,OPEC 开始改成7种原油一揽子价格确定官方售价,当时的加权平均价是每磅18.00美元。按照这一参考价,OPEC成员国各自的原油价格只需按原油的质量和运费价进行调整。当OPEC成员国和非OPEC成员国的过度竞争导致OPEC 定价权削弱后,1985年沙特阿拉伯采用净回值价格来争夺失去的市场份额,净回值价格是以消费市场上成品油的现货价乘以各自的税率为基数,扣除运费、炼油厂的加工费及炼油商的利润后计算出的原油离岸价,其实质是把价格下降风险全部转移到原油销售一边[3]。该交易价格的运用表明以沙特阿拉伯为主导的强势产油国为保障市场份额,而不得不放弃部分定价利益,供给相关定价体系开始动摇。

市场相关定价体系则是由自由市场力量决定国际石油价格的制定,其中现货价格和期货价格占据主导性地位。当石油现货市场摆脱剩余市场定位,发展为反映原油的生产、炼制成本、利润的边际市场①20世纪70年代以前,现货交易量非常小,现货价格只反映长期合同超产那部分石油的销售价格,此阶段的石油市场称为“剩余市场”。20世纪70年代后,现货交易量大增,现货价格开始反映出石油的开采成本、炼制成本和企业利润,此阶段的石油市场称为“边际市场”。,现货价格也逐渐成为国际石油公司制定石油政策的重要依据。长期供给合约定价开始尝试与现货价格挂钩,其方式分为两种:一种是指按周、按月或按季度通过谈判商定价格;另一种是计算现货价格平均数(按月、双周、周)来确定合同油价[4]。买卖双方通过在石油期货市场上的公开竞价,对未来某一时间的“石油标准合约”在价格、数量和交货地点上,优先取得认同而成交的油价为石油期货价格。石油期货交易所通过电子信息平台向世界各地实时公布交易价格,使得期货价格具备良好的价格发现功能,促使石油期货价格取代石油现货价格而成为石油市场的基准价。这一时期国际油价制定过程如下:首先,期货市场推出与全球石油贸易紧密相连的基准原油合约,该合约价格即为基准油价,具有公开与透明的特点;其次,期货市场在参照基准油价的基础上开始交易各种市场层次之间的“价差”,特定市场的现货价格就会在基准油价与价差的基础上形成;最后,现货市场与场外交易的不透明性要求权威的“价格报告机构”评估上述现货价格,他们根据自有的估价方法,参照已达成的交易数据,报出各种价差,再结合基准油价报出合理的现货价格。

三、国际石油定价体系演变:原因与历程

国际石油定价体系演变原因主要有两个方面,分别是行为体自身策略的改变和外部市场环境的变化。本文将该体系具体演变历程划分为五个阶段,划分标准在于发生关键性历史事件后,体系内行为体之间的权力对比变动,体现在体系结构方面就是每一阶段的体系主导石油交易价格不同(参见图3)。

图3 国际石油定价体系演变历程图

(一)国际石油公司主导原油牌价:20世纪50-60年代末

20世纪50年代,国际石油供给几乎全部来自于现在的OPEC 地区,而少数大型国际石油公司代表欧美主要石油消费国利益,他们借助政治、经济与技术资源优势进入该地区开采、加工和销售石油。此阶段,供需双方的利益划分明确,石油资源国政府征收石油资源开采的特许权租金,而石油消费国政府获得稳定低价的石油资源,以保证本国的工业发展需要。

此阶段,国际石油公司在国际石油定价体系中所占的强势地位有其特定的历史原因:一是中东产油国实力不足,许多中东产油国都曾沦为西方列强的殖民地或半殖民地,当时新独立不久的这些国家处于弱势地位,很难获得平等的国际石油交易谈判地位;二是欧美消费国强势诉求,国际石油公司代表欧美石油消费大国的利益,这些国家有着操纵国际油价的强势利益诉求与能力,通过降低用油成本以提高国家整体福利;三是特许权租金制度安排,进行巧妙的制度设计,从契约合同上使得中东产油国只能寄希望于国际石油公司开采出更多的石油以获得更高收入,一般不敢采取措施干预石油市场价格;四是产油国技术落后,迫使其不得不借助于国际石油公司来获取石油利益。

国际石油公司在此阶段的石油定价过程中过分关注自身利益,并不重视或是忽略产油国的权益,这种做法注定了此定价状态难以持久。当时国际石油公司为了扩大对第三方市场的产量销售,他们竞相调低原油牌价,从根本上损害了产油国的石油收益,因此产油国政府开始抱怨既有的特许权体系无法保证他们的石油资源收益最大化。随着中东产油国在政治、经济与生产技术方面的综合实力的不断提升,为扩大产油国在石油定价上的话语权,与国际石油公司相对抗的卡特尔组织——OPEC于1960年正式成立,这标志着国际石油定价体系中“单方定价”的局面不再持久稳定。

(二)OPEC 与国际石油公司协定原油牌价:1969-1973年

20世纪60年代末,随着中东地区民族、民主意识的觉醒,OPEC成员国致力于扩大本国的石油资源收益,主要措施有:要求55%的石油收益税率,与国际石油公司协商推高原油牌价,参股国际石油公司以及开展石油资源国有化运动等。OPEC 策略成功改变还得益于宽松的外部环境。第一,1970年美国石油产量达到峰值。此前40年间得克萨斯州铁路委员会一直对东得克萨斯州油田产量进行人为控制,美国石油产量的大幅增加削弱了人们对石油供给安全的担忧,间接导致美国放松了对国际石油定价权的控制。第二,1971年12月,英国军队从海湾地区撤退,在此地区留下了一个权力真空,给了该地区政府和反对派壮大的机会。

值得注意的是,此阶段OPEC成员国转变得更为强势,通过调控石油供给量来保障国家石油收益,在与欧美等发达消费国的谈判中占据相对优势。例如,当美元贬值时,OPEC 国家立即要求国际石油公司提高原油牌价,以此来弥补美元贬值所造成的石油出口收入损失[5]。由此可见,这一时期的国际石油价格中越来越多地体现OPEC成员国的利益诉求,原油牌价多是由国际石油公司与OPEC成员国协商制定。

(三)官方售价与政府售价并行:1974-1978年

自1973年石油禁运后,国际石油公司充分认识到OPEC成员国通过减少供给的手段在石油价格协商中的重大优势,因而改变了经营策略,开始着手加大对非OPEC 地区的石油勘探开发力度,其结果就是逐渐提高非OPEC产油国在国际石油定价体系中的地位。

非OPEC产油国随着本地区石油资源的发掘和开采量增加,在石油定价领域拥有了更大的话语权,其中特别突出的是英国和墨西哥。政府售价就是由非OPEC产油国政府参照OPEC 的官方售价,并结合本国石油供给和世界石油供需条件制定的。最为关键的是,因为政府售价并未受限于非正式协议,这些价格的制定虽然也参照了OPEC 的官方售价,但在一定程度上反映了市场基本面要素。一些非OPEC产油国政府(例如英国),明确地引入将政府售价与市场价格相关联的定价机制。虽然这仍然不是真正的市场定价,而且经常在某时点持续多月被锁定在一个特定价位上,但是该石油价格至少会在某些时候发生变动。

这一阶段国际石油市场内的交易主体呈现多元化趋势,并且市场交易数量增多,还出现了OPEC成员国向没有特许权的第三方势力出售石油的现象。非OPEC 地区的石油出口国主要是英国和墨西哥,并且两国的石油开采量增长快速。石油进口主体多元化,包括国际石油公司、独立石油公司、国家石油公司、日本炼油商、贸易公司和政府。这一时期的国际石油定价体系表现出更具有竞争性的体系特征,官方售价与政府售价并行。

(四)现货价格逐步取代官方售价和政府售价:1979-1985年

1978年伊朗革命所引发的供给危机是国际石油现货市场诞生的关键催化剂。1978年12月,伊朗的石油产量从日产600万桶降到日产50万桶,导致全球石油供给短缺,同时还使得原有的行业内长期合约协议无法履约,市场陷入混乱。那些负责供应伊朗石油的公司不得不暂停履行合约,迫使大量买家转向石油现货市场。OPEC成员国失去合约束缚,拥有向独立的第三方出售石油的更大自主权利,这也标志着长期合约即将退出历史舞台,而现货市场正逐步发展起来。

整个1979年中东一直处于动荡状态,OPEC成员国之间的分歧越来越大,并在油价问题上分化成为两个阵营:主张稳定油价的鸽派和主张推高油价的鹰派。1980-1985年是国际石油定价竞争最为激烈的时期,石油定价权的竞争在OPEC 鹰派、OPEC 鸽派和非OPEC产油国之间展开。政府售价的本质开始发生转变,这一价格概念开始与OPEC 官方售价进行公开竞争。事实上,出于竞争需要,非OPEC 政府售价频繁变动,甚至接近现货价格的变动频率。

OPEC 在这一轮的石油定价权竞争中策略失误,单方面地向市场持续供给过多的石油,而不管石油市场的需求是否在下降。OPEC 石油生产国还在现货市场上以折扣价格出售多余的原油,这也加速了其官方售价体系的最终崩溃。截至1984年,OPEC 制定的官方售价远远高于市场过度供给时应该表现出的正常价格,OPEC 的行动策略失误使其逐渐丧失对国际石油价格的控制。

1985年9月,沙特阿拉伯屈服于市场力量,将OPEC 官方售价和现货市场价格关联起来,使得国际石油定价体系交由自由市场力量主导,现货价格取代OPEC 官方售价和非OPEC 政府售价而成为国际石油定价体系内的主导价格。

(五)期货市场价格主导:1986年至今

这一时期,国际石油现货市场进入高速发展阶段,现货市场参与主体更加多元化,包括生产商、贸易商、出口商,甚至出现没有下游配套设施的石油行业上游经营者,而且他们的数量也在增多,良好的现货市场基础为期货市场的诞生创造了条件。客观上,由于现货交易的油轮运输至少需要三到四周的时间,为提高交易效率,交易商们开始提前进行合约交易,这就构成了期货交易模式的雏形。在石油期货交易所成立并成功推出石油期货合约后,期货价格因其本身具有不可替代的两大功能——套期保值与价格发现功能而逐渐成为国际石油定价体系内的主导价格,大量的期货市场价格与现货市场价格相关性研究发现,期货价格对现货价格具有引导作用。

在这一新的国际石油定价体系下,国际石油市场博弈主体不再局限于石油贸易的供需双方,更多的非商业交易者如机构投资者等参与到国际石油期货市场中来,他们较强的资金实力促使石油期货交易量呈现爆发性增长,特别是2006年推出电子化交易后,石油期货交易数量远远超过了实际的现货交易数量,现金交割替代实物交割的衍生产品推出更是加剧了这一趋势。必须在肯定期货市场定价机制运行效率的同时,认清其固有弊端,即资金雄厚的机构投机者所开展的大量投机性交易弱化了期货市场的价格发现功能,甚至是扭曲了国际石油价格,使之成为资本逐利的新战场[6],因此,有必要加强期货市场的交易监管,防止国际油价的巨幅波动。

四、中国策略

通观国际石油定价体系演变历程,在每个转变时期都是博弈各方的权力对比发生了根本性改变。以史为鉴,中国作为不发达石油消费国,在新时期参与国际石油市场定价竞争中可以采取以下策略。

(一)中国应该充分利用自身的需求优势

国际石油定价体系演变的各个阶段不可避免要受到石油供需基本面的影响,权利对比发生变动的根本原因还在于对自身优势资源的充分运用。有鉴于此,中国要充分发挥市场需求力量,短期内即使不能获得石油定价权,但至少应该利用市场需求力量选择性地规避油价巨幅波动风险。

中国经济快速增长导致对外石油需求量逐年递增,我国应借助石油需求大国优势,理顺国际石油定价体系内我国与各体系性行为体的关系,加强与不发达产油国的直接联系,与石油生产国签订长期石油供给合约,加强与新兴强势产油国如俄罗斯的联系,稳定管道石油运输量。联合处于“挑战者”地位的新兴市场需求力量如印度,短期内争取在合理价位进口原油,规避油价巨幅波动风险。但同时,也要关注长期供给合约执行的中断可能,即由于政治事件等原因而造成的不稳定性。

(二)中国应该积极培育“亚洲基准原油”

国际石油定价参照的油种一般称为基准原油,不同贸易地区选择的基准原油也不尽相同,甚至同一地区基准油种之间也存在着竞争角逐。例如,北美地区的库欣低硫原油和墨西哥湾的中硫原油,在相应的基准油价竞争方面就体现在WTI 和ASCI期货价格的市场份额竞争。不同石油贸易地区的基准原油不同,导致各个地区的油价也会有很大差异,亚洲的石油溢价问题就是一个突出表现,造成亚洲各国支付较高的进口价格。

创造反映本地区供需状况的“基准原油”,并在此基础上形成亚洲基准原油价格,客观上要求学习欧美石油期货交易所的先进经验,但要抵制其对本地区期货市场培育的过多干预。当前,欧美老牌期货交易所为了强化石油定价优势地位,积极插手中东与亚太地区的期货市场建设,这是一次很好的学习机会。但学习外来经验的同时,要坚持本土化道路。虽然中国、俄罗斯和日本也在角逐区域石油定价中心,但还是应该联合起来共同筹建期货交易中心,促成亚洲基准原油的确立。与此同时,我国需要创建一个具备高度流动性的期货市场,这需要发挥石油企业、炼油企业、金融投机者等多元化的市场力量共同创造。

(三)中国应该掌握价格评估权

国际石油价格评估服务机构在当前的国际石油定价体系内起到重要作用。由于现货交易和场外交易的不透明,因此,需要价格评估机构采集价格数据,对这些数据进行分析后确定窗口价格并向公众发布,而市场上的很多公司会将这个价格视为基准价格,用来确定其出售的汽油、燃料油等石油产品的销售价格。

目前,美国普氏能源咨询公司(Platts)发布的“普氏价格”和英国阿格斯公司(Argus)发布的“阿格斯价格”在能源衍生品定价中的重要性堪比利率市场中的Libor (伦敦银行间同业拆借利率),多数基准油价背后都有这两大石油价格评估机构的影子。可以说,欧美国家凭借这两大权威国际油价评估机构牢牢掌握了价格评估权[7]。

因此,作为后起者的中国应该尝试建立自己的国际油价评估机构,提高对市场信息的搜集、加工和分析能力。通过建设资讯平台,招揽相关人才,设立监管部门等举措,力争提供更为透明的价格评估过程和更为公平的价格评估方法,以增强评估机构的市场公信力和影响力,这不仅将帮助石油企业规避国际市场风险,也将对我国争夺石油市场定价权发挥重要作用。

[1]孙溯源.国际石油公司研究[M].上海:上海人民出版社,2010.

[2]Bernstein Research.“Integrated Oils:Are We Really Going Back to the‘70s?”

[3]国际石油贸易中几种价格的含义[EB/OL]中国石油油品信息网,2009-01-21.http://www.cnpc.com.cn/news/ypxx/sycp/ypzs/qt/200901/20090121_C336906.shtml?COLLCC=618023099&.

[4]汪莉丽,王安建.世界石油价格历史演变过程及影响因素分析[J].资源与产业,2009(5).

[5]Fattouh,B.OPEC Pricing Power:The Need for a New Perspective[J].OIES Working Papers WPM 31,2007.

[6]Fattouh,B.An Anatomy of the Crude Oil Pricing System[J].OIES Working Papers WPM 40,2011.

[7]陈悦.国际原油定价体系对我国的启示[N].证券时报,2012-03-29(19).

- 哈尔滨师范大学社会科学学报的其它文章

- 基于博弈论视角的我国上市公司会计信息失真分析

- 渤海早期国号摭谈

- 美国高等职业教育师资管理的特点及对我国的启示