叶腊石草酸浸出液析晶产物的热处理相变研究

严 俊 胡丹静 陶金波 盛嘉伟

(1.浙江省质量检测科学研究院,浙江 杭州 310013;2.浙江工业大学化学工程与材料学院,浙江 杭州 310014)

0 引言

叶腊石(Al2Si4O10(OH)2是一含水层状硅酸盐矿物,因其优异的耐高温、良好的化学惰性、较低的导电导热与低膨胀性能而被广泛应用于涂料﹑陶瓷﹑橡胶﹑传压介质及耐火材料等领域[1-2]。

叶腊石高附加值产品开发及应用的关键技术之一是粉体的除铁增白,因此叶腊石的煅烧与酸洗增白处理就成为科研人员共同的研究课题。然而煅烧处理虽可以实现叶腊石粉体的增白,但在处理过程中叶腊石的物相及物化特性将发生转变[3]。鉴于叶腊石的颗粒形貌、粒径及物相对终端产品性能优劣起着决定作用,煅烧后叶腊石物化性能并不能等同叶腊石原矿物化特性,因此两者的应用性能也有截然的区别。因有机酸酸洗作用对叶腊石物化性质的影响较小,特别是无机酸在酸洗过程中引起的污染问题,使有关叶腊石的有机酸酸洗增白工艺成为研究的重点,其中草酸酸洗工艺则成为研究的重中之重[4-6]。

但截至目前,国内外尚未见叶腊石的草酸酸洗浸出液及其析晶体的热处理产物的成分、物化特性等相关报道。本文以草酸为酸洗介质,以浙江青田含杂质石英的单斜晶系叶腊石[7]为酸洗物,首次对酸洗浸出液及其析晶体热处理产物的成分、物相及相变特征进行较为系统的研究。该课题对叶腊石乃至含Fe杂质粘土矿物的除铁增白及高附加值产品的深度开发提供了一定的理论依据,并指出了微纳米铁氧体磁性材料潜在的简单的制备工艺。

1 样品与实验

1.1 样品制备

将叶腊石原矿粉体的草酸酸洗浸出液静置沉淀,上层清夜经多次抽滤,所得浸出液经蒸馏结晶,最终得到淡黄色的析晶体。 将该固体粉末分别在高温炉中经200,400,800,1200℃焙烧2h后得到相应粉体,自然冷却,待测。

1.2 实验方法与仪器

试样在FEI Tecnai G2 F30 S-TWIN场发射高分辨透射电子显微镜下进行观察,其点分辨率为0.18 nm,工作电压300 kV,采用CCD照相机,曝光时间1 s。样品采用超声分散法测试[8]。 取少量待测粉体于无水乙醇中进行超声分散,粉体样品与无水乙醇的量比约1 mg/50 mL,超声时间30 min。

粉体物相分析采用日本理学Rigaku D/Max-2500VX射线衍射仪鉴定,CuKα射线,连续扫描模式,衍射角度范围2θ=5~70°,衍射速度 5°/min,工作电压40 kV,电流40 mA,接收狭缝间距0.3 mm。

2 结果与讨论

2.1 结晶物及其不同焙烧温度下粉体光学照片

蒸馏结晶产物及其不同焙烧温度下粉体光学照片见图1,从中不难发现,粉体的颜色由淡黄色逐渐变为深褐色。值得注意的是,结晶物于200℃下焙烧2 h后的粉体无铁磁性,但400℃下焙烧2 h后的粉体,具有极为明显的铁磁性,见图1中照片c与d所示,该粉体可完全被磁铁吸引,但是随着温度的升高,粉体的铁磁性随之减弱。

图1 结晶物及其不同焙烧温度下产物照片Fig.1 Photos of samples after calcined at different high temperature

2.2 结晶物在不同焙烧温度下XRD谱图

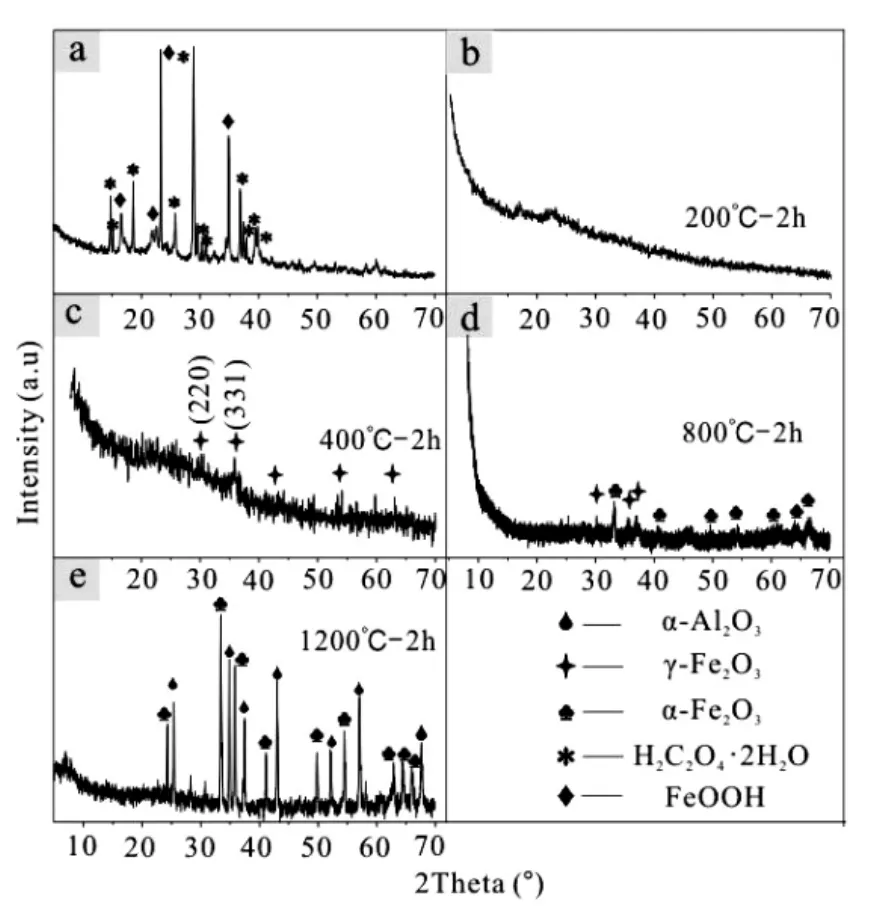

蒸馏析晶体及其不同焙烧温度下粉体的XRD谱图见图2。从中可见,浸出液蒸馏析晶后,得到的淡黄色固体粉末为FeOOH与H2C2O4·2H2O的混合物。该粉体在200℃焙烧2 h后,未见明显的特征衍射。在400,800与1200℃下焙烧2 h后,粉体的XRD谱图见图2(c),(d)与(e)所示,从中可见较低焙烧温度下粉体的衍射峰宽化特征消失,随着焙烧温度的升高衍射峰位逐渐明晰,铁氧体晶核逐渐形成、长大并转变为晶态的γ-Fe2O3与 α-Fe2O3。 但随着焙烧温度的继续升高,γ-Fe2O3随之消失,最终铁氧体以α-Fe2O3形态存在,该结论与图1中所得到的不同温度焙烧下粉体的磁性强弱吻合。与此同时,焙烧产物中也出现了叶腊石中铝元素的氧化物α-Al2O3,推测铝元素同样在草酸酸洗过程中被浸出。

图2 试样不同焙烧温度下XRD谱图Fig.2 X-ray diffraction patterns of samples after calcined at different high temperature

2.3 结晶物及其焙烧产物的HRTEM表征

鉴于XRD对微晶结构测试的弱势,由图2可见,200℃与400℃下焙烧2 h后的粉体物相的XRD测试结果并不十分明晰。为进一步确定结晶相及不同温度下焙烧产物所属物相及晶系特征,以高分辨透射电镜所获得的晶格条纹像及选区电子衍射(SAED)花样为研究手段[9,10],分别就铁与铝的存在形态予以判断。

图3是结晶物在200℃下焙烧产物的TEM图。可以看到,该温度焙烧下粉体呈颗粒状,粒径约为100 nm。在颗粒的高分辨透射电镜照片中我们可以清晰地看到其中存在着典型的晶体结构特征的一维晶格条纹像,如图3(b)与(c)所示,晶格条纹间距在0.3600 nm左右,并且图3(b)条纹区域的快速傅立叶变换(FFT)图片中存在较明显的单晶衍射阵列。相比于此时粉体的XRD衍射无明显特征衍射峰而言,即非晶的结论,可见XRD对于微晶结构分析而言存在一定的局限。

图3 结晶物在200℃下焙烧产物TEM与其相应的FFT图Fig.3 Typical TEM micrograph and the corresponding FFT image of the sample after calcined at 200℃for 2 h

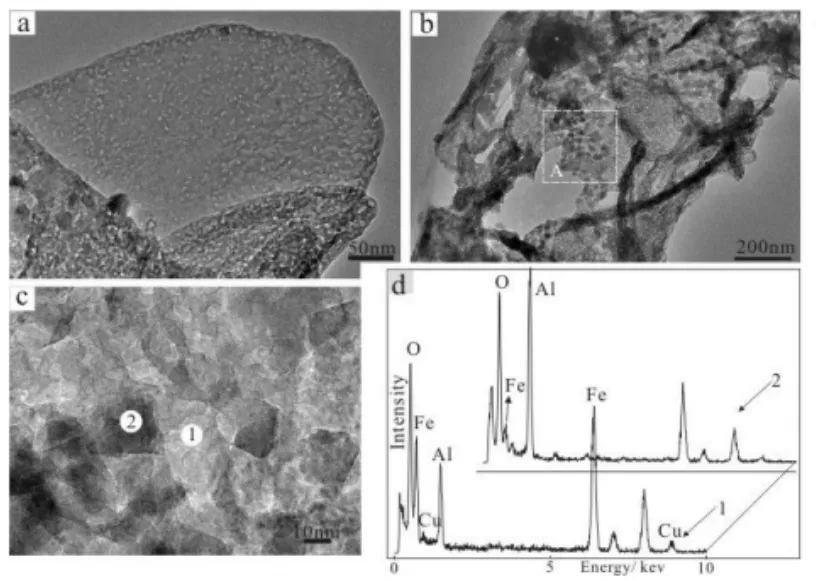

结晶体在400℃下焙烧2 h后粉体的透射电镜图片见图4(a)所示,可见该温度下焙烧粉体呈鳞片状微结构特征。 与此同时,在其粉体的透射电镜照片中我们还发现被测粉体表面存在明暗程度不同的“麻点”区域,如图4(b)中A区域所示。图4(c)为图4(b)中A区域的放大图像,就图4(c)中明暗不同的1与2区域分别进行X射线能谱 (EDX)分析得到该粉体中含有Fe,O与Al元素,见图4(d)。其中Cu与C元素是样品制备过程中铜网和覆盖在其上的碳支持膜导致的干扰元素,但两区域的区别仅在于较暗区域含有较多的Al元素。

图4 结晶物在400℃下焙烧产物HRTEM图与不同区域的EDX能谱Fig.4 TEM micrographs of the sample after calcined at 400℃for 2 h and the corresponding EDX spectras on the different regions.

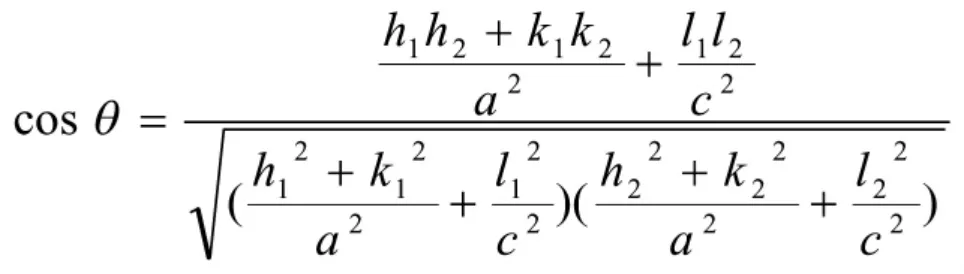

此外,该温度下焙烧产物一典型的高分辨透射电镜照片如图5所示。在图5(a)中,A与B区域中都可见明显的二维晶格条纹像,其中A区域放大的图像见图5b所示,1#与2#所示两种不同定向的晶面,晶格条纹间距分别为d2=0.4231 nm、d1=0.2565 nm,且1#与2#两晶面间的矢量夹角为θ=72.01°。结合图2中所得到的XRD衍射数据,该两组条纹间距分别与四方晶系的γ-Fe2O3(PDF25-1402,Tetragonal)的(105)与(119)晶面间距接近。 依据四方晶系晶面间夹角公式:

上式中:参数a、c为标准四方晶系γ-Fe2O3晶体的晶胞参数,且a=0.8340 nm、c=2.502 nm。可计算得到上述(105)与(119)两晶面间之夹角为θ=21.44°,而此时在所得到的HRTEM照片中两晶面间的夹角为θ=72.01°,理论和测量值并不能吻合。笔者初步认为上述原因应归因于高能电子束对晶体结构的影响。

图5 结晶物在400℃焙烧下产物晶体结构的HRTEM像Fig.5 HRTEM micrograph of the sample after calcined at 400℃for 2 h

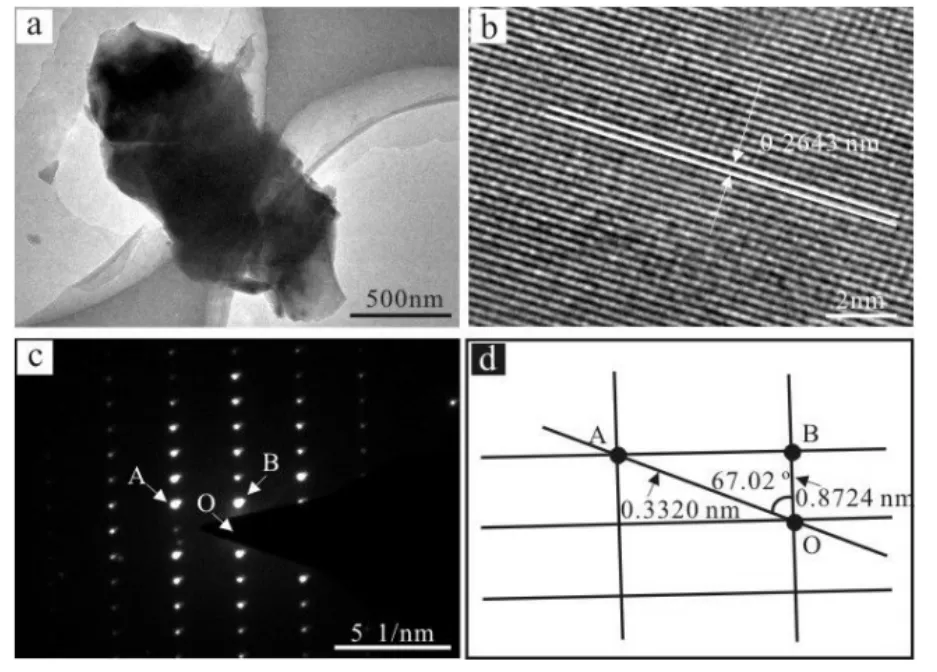

结晶体在1200℃下焙烧2 h后粉体的透射电镜图片见图6(a)所示,相比于200℃下焙烧2 h后粉体而言,焙烧粉体的颗粒粒径明显增大。同时,就1200℃下焙烧后的粉体,我们也同样发现极为规则的晶格条纹像,如图6(b)所示,晶格条纹间距为0.2643 nm。 为验证该焙烧温度下的粉体的物相,进一步对粉体进行选区电子衍射(SAED),其衍射花样特征见图6(c)所示,对该衍射花样进行标定后,我们发现距离中心透射斑点O最近的两个衍射斑点A、B与中心O点的间距分别为:0.3320 nm和0.8724 nm,且两个衍射斑点与中心O点的夹角为67.02°。据上文中XRD对该粉体衍射的结论,我们再一次发现上两晶面间距并不能α-Fe2O3或α-Al2O3的某一晶面间距较好地吻合,特别是对应与间距为0.8724 nm的晶面。上述结果再次表明,在HRTEM测试中,其中的高能电子束对晶体结构的影响不容忽略,电子束的辐照完全能够实现晶体结构的质变。因此,HRTEM对于电子束敏感的晶体测试而言,并不是一较理想的晶体结构分析方法。

图6 结晶物在1200℃焙烧下的晶体结构的HRTEM与SAED像Fig.6 HRTEM micrograph and SAED pattern of the sample after calcined at 1200℃for 2 h

2.4 电子束对焙烧产物微结构的影响

图7 不同辐照时间下400℃焙烧下样品的HRTEM图Fig.7 HRTEM micrographs of the sample after calcined at 400℃for 2 h under electron beam irradiation with different times.

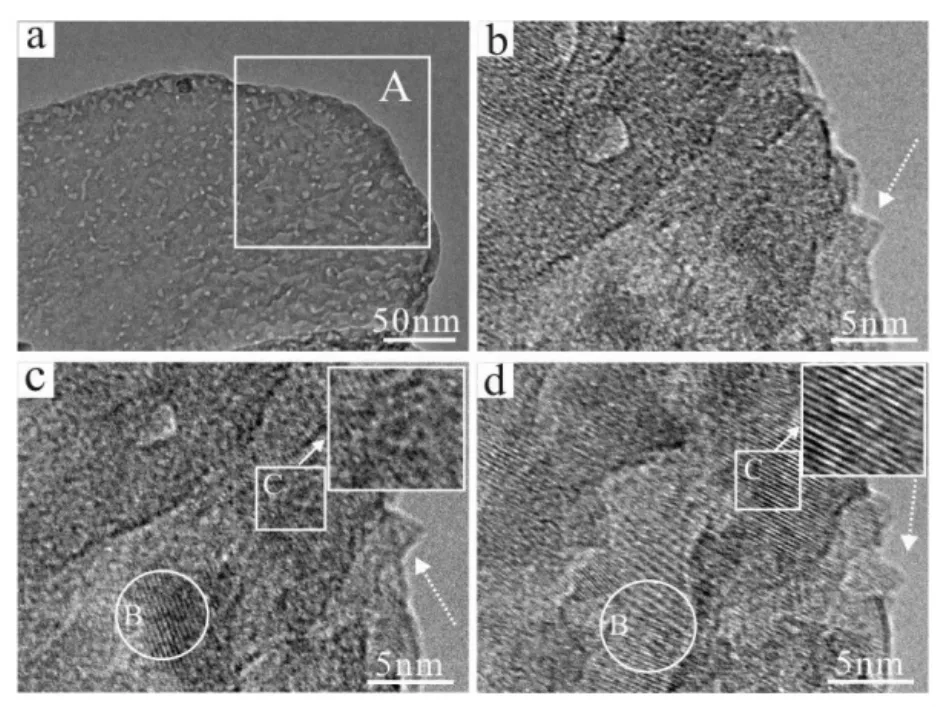

正如前人在文献中所述,在高能电子束的轰击下,样品对电子束具有较强的敏感性[11,12],如图7所示,其中图7(b)为图7(a)中A区域的放大图像。 在电子束的辐照作用下,辐照的初期及较长一段时间后试样表面形貌结构特征出现极明显的差异,分别见图7(c)﹑图7(d)。在辐照初期,图7(c)中C区域未见有明显的一维晶格条纹相,但该区域经过深度辐照后,该区域中出现极为明显且规则的晶格条纹相,见图7(d)中C区域所示。由此可见,高能电子束的辐照可使非晶相逐步向晶体转变。

3 结论

综上所述,对叶腊石的草酸浸出液蒸馏析晶产物及其不同温度焙烧产物的形貌、物相对比分析,我们可以发现,蒸馏结晶产物由铁、氧及少量的铝元素组成,随着焙烧温度的提高,铁氧体经历了由FeOOH→γ-Fe2O3→α-Fe2O3的物相转变。但是产物在HRTEM获得的晶体结构特征与XRD结论存在极为明显的差异,初步推断在高能电子束辐照强度下,辐照作用能够使材料的微结构发生明显的改变。

可见,HRTEM对某些材料、特别是对电子束敏感的材料的测试表征存在一定的局限。相关电子束对铁氧体材料晶体结构的影响机制有待进一步研究。

[1]Robertson R H S.Industrial uses of clay minerals[J].Silicates Industriels,1973,38(1):33.

[2]Sanchez Soto P J,Perez Rodriguez J L.Caracteristicas generales,propiedades,yacimientos yapplicaciones de pirofilita[J].Boletin de Sociedad Espanola de Ceramica Vidrio,1998,37(5):359.

[3]汪灵,张振禹.叶腊石高温物相及其演化特征.科学通报,1996,41(13):1201.

[4]Ambikadevi V R,Lalithambika M.Effect of organic acids on ferric iron removal from iron-stained kaolinite[J].Applied Clay Scice,2000.16(3-4):133.

[5]Mandal S K,Banerjee P C.Iron leaching from China clay with oxalic acid:effect of different physico-chemical parameters[J].International Journal of Mineral processing,2004,74(1-4):263.

[6]Panias D,Taxiarchou M,Paspaliaris,I,et al.Mechanisms of dissolution of iron oxides in aqueous oxalic acid solutions[J].Hydrometallurgy,1996,42(2):257.

[7]严俊,胡仙超,邵佳明,等.叶腊石干法研磨微结构及物相变化[J].硅酸盐通报,2011,30(5):993.

[8]Hooshiar A,Uhlik P,Kaminsky H W,et al.High resolution transmission electron microscopy study of clay mineral particles from streams of simulated water based bitumen extraction of Athabasca oil sands[J].Applied Clay Science,2010,48(3):466.

[9]Birajdar B I,Chopra A,Alexe M,et al.Crystal defects and cation ordering domainsin epitaxialPbSc0.5Ta0.5O3 relaxor ferroelectric thin films investigated by highresolution transmission electron microscopy [J].Acta Materialia,2011,59(10):4030.

[10]Kooi B J,De Hosson J TH M.Phase transformation of manganese precipitates in copper studied with transmission electron microscopy[J].Acta Materialia,1998,46(6):1909.

[11]Hobbs L W.Electron-beam sensitivity in inorganic specimens[J].Ultramicroscopy,1987,23(3-4):339.

[12]Xin R L,Leng Y,Wang N.In situ TEM examinations of octacalcium phosphate to hydroxyapatite transformation[J].Journal of Crystal Growth,2006,289(1):339.