自然的寓言化:一个人的绘画史

孟 潇

陈淑霞的画或许是一条接通自然母体的隐秘路径。她的画隐约表达着自然可见性的消失之后,“自然”作为某种接近“神话元素”的东西以符号化的方式重新出现在艺术的感知中。她是一位把自然寓言化的范例。她的画并非对社会生活当下性一刻的目击,亦越过了自然解体最悲剧性的时刻,而是语词造物一般以寓言的方式重构了作为神话之自然的片断要素,将自然古老的语义资源融进同样是当下性的生活时刻。

一个在绘画中生长着的陈淑霞,一个经验性的、作为记忆担当者的画家,在感受性主体与绘画语言交互性的裂变中,一条触知精神根源的幻象小路在大地上被轻轻开启。从上个世纪80年代末到这个世纪的第7年,画家陈淑霞约有200多幅画呈现在世人面前。从“原色”、“虚实两境”,再到“山水间”,我们觉出了一条灵魂逃逸的路径,一条几乎是女巫吉孜特尔娜克重返人间的路途。先是没过了墙角,然后是溢出了桌边儿,事物悬置着散逸的空间,委顿的花儿退出,接着是果子和黑鸟的渐渐隐去,生活器物与桌几架构的进一步离散,以至接近泥土,面目模糊的人像在平铺漫溢之后退散,微小的生灵纵身幻象的山水间……这似乎是一个灵魂在寻找个人语汇,而越来越微小,越来越自然,越来越自由的逃逸之路。魅惑的自然被硬性实体的机械框定正像陈淑霞“原色”时期画幅里直楞、清冷的墙角与实物浅显的框架,从囚禁框架的一步步出离与逃逸是“还自然之魅”的希望突围,而从“虚实两境”到“山水间”则是从“物我之辨”到“物我无分”的跳跃。对自然与自由的追求,是人的一种本有的天性,它们的恒久价值并不与任何时间概念相邻。在每一个出生者命定的世纪,作为生命永恒价值的自然与自由是超越时间的。饶有意味的是,我们能够见到的1988年她最早的一幅版画作品《清气》显现的核心语汇正是“逃逸”,画面透明,浅灰地上的白盆,盆里的褐色细线团绕着,升起的直曲环片网带星云,雾一样轻淡浓密的黑线和一曲水红点跳动着,映着蛋青与白未拢的帘。一个人的轻逸、灵动以极简的绘画语言显现出来。《清气》的盆里盛放了陈淑霞秘密的种子。种子生长着。

在同年所作的《九平米的房间》,我们注意到那个被“清气”的帘幕掩盖的有着灰色棱角、平仄曲直的空间,这是一个剔除着自然的居室空间。尽管画面的主体是人,但色彩形制显现的是一种冰冻的无机性。平面、轻薄、现代悬疑、不被确定的空洞,像极了我们现有的知觉世界。漠然是今日世界刷在我们身体上的颜色。一个虚化为一团乌气的一小侧男性人影就要步入,而背对着窄小的窗站着的是一个像剪纸“扫晴娘”一样表情不明的穿裙子的人。女性的平面化连接着人性自然的晦暗不明,这是女巫吉孜特尔娜克被驱逐的房间。这个“房间”开启了“原色”(1988年~20世纪末)日常而冰冻的家庭叙事,它们大多拥有着棱角线构造的有点矜持的空间节奏,被框定、机械分割的居住空间潜隐着一种无形的塑造力量。

陈淑霞的“清气”对此是警觉的。她的《平常的日子》(1993年12月)、《细说》(1994年10月)、《日记》(1995年2月)显现了这自外向内生长的力量,每一个被框定的身体都是框定的合谋者。直角框框定着画中的女性,陈淑霞注视着被框定的人,并以一种从外部进入她体内而生长出的语言记录了她长久的注视。对框定的记录或许就是逃逸的缘起。“日记”里青蓝门框间似将飘忽而去的粉色衣裙言说着秘密的去向。《白色依偎》(1994年12月)和《阳光留驻》(1995年9月)在陈淑霞的记录史中像是一则互喻叙事,温和的自我嘲弄与批评以及在这些之上的暂且安稳的满足。白色、无面目的方头、模塑一样又近乎平面的人,依偎着的是一个眉目清楚、表情不明的穿着黑衣蓝裤的男子,背景显现为暖色土黄。而在《阳光留驻》里,白色模塑铺陈了画中心的圆桌,上面放置的是插在花瓶里的低垂的灰紫合苞的花,花瓶的玻璃边线如方头般清晰而有硬度,眉目清楚、表情不明的黑衣蓝裤显现在调和了些许黑色的蛋青与浅灰白的墙面,以及由黑色蓝色充填的地面上,墙角线在中途的倏然隐没是由一抹冲撞的笔触完成的,暖色土黄幻化成了墙面奶黄色的斑块以及正欲分离的木制桌腿。这里的模塑圆桌与花的形变连同观望过后决绝笔触的一抹,似乎预示着陈淑霞对机械现实的抗拒。一个被共同造就的机械世界借助每一个人的身体生长着,无机现实以酷肖的形式模仿着有机世界的展开,我们抗拒的语言也由无机的现实造就,拥有着失水的金属色泽。

在《两个人》(1995年3月)里,棱线墙角的显性框定移至男性的背后,男性也不再占据画幅的视觉中心,尽管金属灰把女人的脸和身体涂抹得与身侧男性的坚硬一致,端坐其中的驯顺相交的手还是隐性地显现了圆藤椅弧形靠背的框定。但这并不是最终的,淑霞在这幅画里让硬性的墙角做了最后一次的出场,我们就要知道什么将被放生,帘幕边腾起“清气”的盆子注视着。1996年5月的《和睦》与11月的《清凉》似乎又是一组对应,淡淡的红点粉衣装她有了面目,而男性几乎半融于奶黄色的背景,两人和睦,微有笑意。但这还不是全部,粉衣装的面目似蕴藏着一个还未知晓的地方。《清凉》或许是一个透露。墙角隐没,紫蓝色的圆弧墙面,淡红色瓦盆里一支打朵儿的粉红色的花在黑线条框定的桌面上似乎又发着一点光。光显现思索。清凉的思索似乎预示着将要的漫溢。一个独特的言说者的诞生,需要的是近乎种子萌发的力量。在现代世界土地稀缺的情况下,把身体演化成泥土生发出可喜的叶片是每一个知觉未泯者都会梦遇的情形。

“现代绘画提出了与返回个体的问题完全不同的一个问题。这个问题旨在弄懂人怎样能够不借助大自然来进行交流……同时也弄懂我们怎么样以我们自身更多的东西与普遍性相衔接。”陈淑霞的绘画处在梅洛•庞蒂所言说的现代绘画的语言逻辑中,现代绘画所能够绕开的媒介大自然,在今日人类现实的生活中也真的被避开了,机械性在加速替换着自然性。在现实可见的世界里,自然几乎是一个并不存在的词汇。在这样的境况下,淑霞的画携带了她自身清晰的标记显现了人类被避开的大自然从人性内里生发的包围感和笼罩性。梅洛所认为的两个完全不同的问题似乎要重合了。画中事物通过一种悖离性的语言构成向意念中的自然(存于记忆与想象中的自然)回复、扩散。而“以我们自身更多的东西与普遍性相衔接”的中介是生灵的身体知觉。每一个生灵真实的身体知觉正是我们的希望所在。在被减损与被改写的世界上,内在生命与自然隐微的联系被不可抑止地慢慢释放。

《杯中春色》《秋色浸染》等1997年的画作又是以花与藕的形变牵引了灵魂与日光的接触。《亲临日光》里一个占据了中心画幅的女子像日光一样面临着世界,毫无旁骛,没有闯入者,模糊的面目坚定,清楚的“颊上之印”成了陈淑霞画作长久的携带。在2000年到2004年间铺序了整墙的高为31厘米、宽为25厘米的十八幅“时尚面孔”无一不面目模糊、携带着颊上之印,安稳的绚丽与冷漠平铺着面孔的相似,似乎又掩盖着一些惊天的秘密,那些不为人知的来源正映照着观看者的脸。我们互相遭遇却不再拥有故事的面孔显现在了淑霞的画上,绚目的服饰色彩也区分不出彼此形状的相似。陈淑霞注视着她们。注视意味着一种接纳,如同被人类伤害的自然一样宽厚而慷慨。相似在注视中慢慢起了变化,在之后的2004到2006年的创作中成片的面孔抽绎出特性——眉目尽失消融于背景的无名者,一个姑娘她有了一个名字叫《小露》,一只黑鸟停落在一个正在冥想的姑娘的头顶上。尽管烙印在每个人脸上的“印记”提醒着过去的时日以及我们现在共有的处境。我们注意到2000年之后,瓶里委顿的花儿退场了,放置果子、黑鸟以及生活器物(饮器与食器)的桌几继续分离形变,桌几上丰富温厚的色彩像是我们的来源大地与泥土所生长出的色彩,泥土丰腴的色彩漫溢出桌边儿。《午茶》(2001年6月)里的灰茶壶和茶杯像是放在金黄的麦地之上,而“正午”的日光也从悬置的金黄色的大地之几散逸出来。在均质、相似面孔的铺排与陈列中,我们所居住的世界被改写,当面目各异、生气勃勃的自然渐次消逝,应和着与大地、泥土的疏离,陈淑霞带来了有关正午的麦地与泥土的寓言。

在幻象世界与自然之间,淑霞以静观生活而流溢的绘画语言构建着一个隐秘的中介。《疏离》(2001年3月)的桌几上是漂亮的田垄种着的各色庄稼,明绿的麦子,金黄的稻子,油绿的芝麻地,粉白的棉花地……在橙黄的日光中,梨盘和一只被咬了一口的逃逸的梨安稳地放置在粉白色的棉花地上。这是“桌几”寓言带给我的土地幻觉。调和、粉气的灰色和黑色坑坑洼洼地涂抹在桌几上,明绿与一小条金黄以及一弯角如水域的湖蓝出跳出桌案,温厚、丰裕的泥土幻象是喜悦的。城里的泥土稀有,富有的只是耗尽了水分与膏腴的灰尘。我们久已脱离了土地,不曾参与甚至不曾看见梨从梨树的离开,只拥有着一双被尘翳蒙蔽的盲目。消除了再现式的符号表征,进入了“桌几”与“土地”的悖离式寓言,符号与意义的悖离构成了存在的一种特定关系,散布于感受之中的意思通过变形集中起来,成为一种明确的存在。在“桌几”与“土地”之间的图象是凝聚了过往记忆的历史时刻,它指向的现存性是辨证的。既显示缺失,又呈现替代。既是土地,又是桌几。命定的世界被接续上了,这是艺术语言最简单的幻术,也是艺术言说最困难的部分。经由色彩和线条构造的世界与实存世界的并置是奇妙的,它们互相参与,互相缔造。掩饰或者彰显,在缔造中悄悄改写。在观看中,它们几乎低低发出了声音。既非醒目、正襟危坐,也非嘲弄。它们让人亲近。

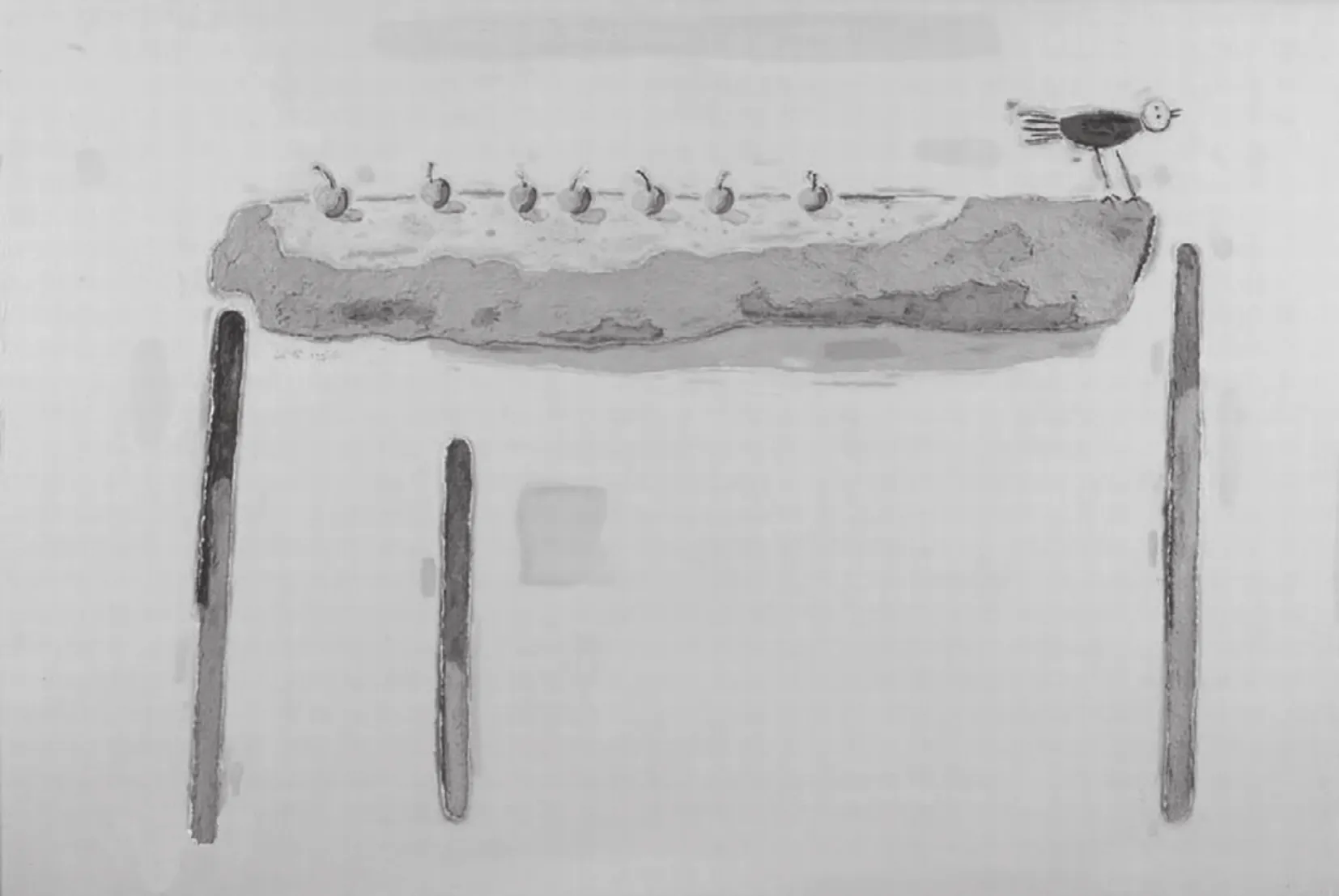

由“桌几”幻化成的一小片黑土上,一只黑鸟与七只红果止息着。我们日常可见的果子永远脱离树,它们从简约繁复的超市货架上被我们转移至房间桌几的果盘里,这些碎片化的果子是一些遮蔽了来源的孤独存在。脱离了天空与树的黑鸟是碎片化的黑鸟,它与画面桌几和果子的间隔排列是现代寓言的编织方式。在一些并不连续的瞬息,果子与黑鸟以及虚化为土地的桌几让观者在意念中临近了土地。这是一个可感知世界的破碎记录,形象的解体意味着一个破碎的自然,再现式的形象丧失了源头。在画者编织寓言和观者阅读寓言的时刻,形象的碎片们安《栖》(2001年7月)在一些可视知的幻象里,果子与黑鸟的列队越过了充分的象征意义以及艺术符号的再现意义,以“脱离”的表意特征“展现”了今天我们共有的《栖》息方式。尽管稀颜料似有意或无意溢出的“流线”提醒了虚构性,它们与后来的画幅中有意余下的“未充填的”的空区构成了陈淑霞绘画的“间离”部分。“间离”连接着粗暴的现实,同时也是神话因素的显现。它的打断并未阻碍观看者被一种幻象浸染,未尽然与未完成的神话化的虚幻涂抹正是使片段幻象完整的一部分,对知觉世界抽象的同构交换是现代绘画的意义本身。画家或诗人不会说出“他们与世界相遇以外的事情”,在不相似的幻象与它所来源的世界的接触交往中,我们发觉把世界变成绘画的形变并不令人费解,事物经由一种“自由的视看”而“重新组合”,人的自然本性无可救药地牵扯着现实的可见之物,接近并谈论着世界。一小片我们可知觉的断片上残存的自然,就是诞生在这样的语义中。“被感受世界”所“暗示的逻辑”与色彩、线条一同,重组了断片上的自然。我们与它们的相遇带来了意识中忧虑的片刻舒解,一个“不与事物相像的实在”被真实地接受了。符号与意义悖离状态的粘合,使符号本身变成了意义。片段自然以片段形态的重临,我们在一种精神的幻象中被想象的自然接纳并获得注视。如果我们拥有的只是一个感觉的世界,那通过艺术,我们可能会穿越废弃物的制造场而处于一种幻象的知觉空间,自然在其中以寓言体的形态生长得会是生气盎然的。

通过幻象的寓言,我们对已经陌生的生活或者说语言以一种自有的方式重新获得知觉。一种事物内里的聚散力量是该通过一种隐微的路途被察觉与确认其存的。果子在金黄桌案上的《聚散》(2001年5月)融通、隐喻着人世的离合,脱离了生息的源头枝叶与树干的果子们,它们的残缺、离合,反向书写了人与自身、与他人、与自然的脱离。对今日变得标准化与简约化世界的直面迎接,陈淑霞排列着关乎日常生活的饮、食、坐、息、行的工业造物,以接续着正在或者将要遗落的对自然的感知觉。天地《四方》(2002年)不再是遥远的青龙白虎朱雀玄武,失却了巨大意义形式的藕褐色小杯,安然陈列,灰调的背景空无,调灰的奶黄色案几在灰背的映衬下有了些微浮动,四只简约的小杯子征象着天地四方,它们有着一点巧妙和生气,生气弥合了被杂乱路途与水泥桥支离的天地。“在这一刻,事物带上了它们真正的超现实主义的面貌……在生活解体的最辨证的那一点上来把握整个生活是至关重要的。”“天地之人”以及“天地四方”在今日都是些陌生的词汇,城里人的“四方”感受和密布、局促的高速路桥相连。淑霞远离破碎的天地,反身排列日常生活。描写微小的器物,吸纳近于永恒的意义。在这个器物空前增长的世界,更多的新器物变成更多的旧器物,在急速替换中被掏空了的器物与艺术家相遇,这正是一个“可辨识的”时刻,符号对意义的吸纳具有梦的性质,符号与意义之间的全新关系开始浮现。

三只香槟酒或者红酒或者啤酒瓶并立在灰桌上投着土色的影子,奶白色、虚化的背景上一条凸起的奶白如浮云,画儿叫《平安》(2002年)。瓶子的安放,没有碎裂,完好如初,“瓶”与“平”久远的谐音,旨意“平安”。旧去时日人们的解释与联想在今天的生活中被陈淑霞授予了一种残余的象征意义。《茶壶》(2002年)、《双耳瓶》(2004年)、《新石器》(2004年),它们变幻了支离破碎的完整形态,提醒着我们的来处,也继续着我们今日的生活与语言。淑霞没有掩盖它们的苍白,《新石器》画幅里搁在那儿的敞口扁碗是个被模糊了的批量生产的工业标准件,食器的盛放功效依然存在,毫无文饰的闷灰色碗体显现着工具主义的效率。淑霞的这个“新石器”题名有一种不动声色的温和嘲弄,但模糊、敦实的搁置在淑霞的注视下竟也有了点笨拙的生气,我们在观看中被谅解了。

当一些标志了农事和自然时序的节气词语,对处在工业时代的我们,不仅陌生而且也不会诱发任何自身记忆的时刻,陈淑霞也以可触知的事物接通了陌生的语言,用工业时代我们周身可见的事物重新想象出了这些词。当往日的艺术所从属的生活与信仰消失得无影无踪之时,历史便“把我们带向我们所不是的那种东西”,“借助于一种连续的交换带给我们和在我们身上发现”,“并由它在每个画家身上继续度过的生命来构成和重新构成”。这几乎是一切活着的人的宿命。“构成和重新构成”意味着,历史的老结构永远挥之不去,“我们所不是”永远会通向着“我们是”。如果你对将要或者已经的“是”不满意,甚至憎恨,选择自我终结较之活着是简易的。在活着的路途上,以生命来“构成和重新构成”的事物矗立在幻象与现实的边界。轻逸与沉重,批判与小声念诵,相遇与穿过,“与”的并置只是一个瞬息描写的过程。我们或许可以把它们称之为“回忆”,但无论如何它们构成的都是一个新的世界了。

淑霞通过周身可见“展现”了新世界的可能性。展现新世界的过程,就是艺术作品表意的寓言化过程。这是一个与具有象征秩序的存在总体没有任何确定联系的世界,也是一个表意符号与事物形象再现不再具有一致性的世界。这个新的世界助长了被抛弃孩子的任性。符号与意义任性地粘合神话般填补着经验世界的空洞。

《惊蛰》(2001年)的画面空旷,没有蛰居虫子的惊叫,桌几、瓶花、冰融的色彩。我们注意到离散的桌腿已完全隐去,桌几在视觉上混同于大地,明亮的土黄与紧邻的一条透明的灰白如冰融的河岸,有把儿的透明圆口杯里一只刚刚有一点粉彩的小花似乎是蛰虫苏醒的喻示,背景上临近花的一小片亮白像是晴日里的一个招引,冰冻初化的微冷淡暖以及悬置在边线、角落的色线、斑块示意着一个疏离的词,连同现代人颜色模糊的幻觉。无知于桃花始开、仓庚鸟开始鸣叫,盯着或许是窗口的杨树和天的时候依然会现出“惊蛰”的幻象。《小满》(2002年)是黄绿背景中一片红土下一条紫灰的浮动,红土上排有的一只黑鸟和五只浆果饱满充盈。立夏之后的小满是在旧历的四月,这时苦菜会抽芽,靡草会死亡。苦菜、靡草于今天的我们是陌生的,一只黑鸟和五只浆果接续了它的意义,我们在淑霞的帮助下重新看见了“小满”。“小暑”作为六月节,是温风至,蟋蟀居壁,小鹰习飞的时日。温热暑气在《小暑》(2001年)里是现代厨房金属台案上三大牙儿流汁儿的红瓤西瓜。画面极简,红在灰调里近乎于隐,这或许是“暑”之为“小暑”的秘密。《立秋》(2002年),明绿色的咖啡杯旁一个染着白橙色荷花的釉红碗放在一小片有桔影的黑灰“土塬”上,它们与支撑着“土塬”桌几的两短条儿赭石、土褐以及背景上方有着长短流线的长方块奶黄色一同,渲染着初秋的明丽。它们替换了蝉鸣、白露和凉风,涂抹着居室里的秋天。

与农耕生活和信奉自然有灵的观念相连的时序节气在今天的城市生活中是一种易于遗忘的小趣味,对它的散见回忆往往具有讽刺性,并且不为人知。它连接的空落与孤独,被淑霞敏锐的直觉捕获,在色彩、线条所构成的“绘画语言”与“可见世界”之间,淑霞搭建了一个“意识概念”的桥梁,通过一种连续交换,“符号”与“意识”之间的“直接性分离”被奇迹般粘合了,符号本身构成了意义,“一只黑鸟和五只红果的队列”构成了“小满”。这正像社会生活中自然的缺席,艺术以符号的方式重新构成了自然的涵义,也接替了自然的抚慰。尽管如机械性一样,构成意义的符号本身也处于替代的逻辑之中,但它携带的身体温度对“替代”具有一种微弱的抵抗力量。我们通过淑霞的画发现并获得的是一种带着节气温度的语言感觉,它浸染着真实个体的眼与心,一点些微的生息真实地阻碍了心源的冻结。虽然由于切身触知的空缺,“小满”只能处在一知半解的感知地,但《小满》的绘画幻象提供给我们的是一种新的生命感,我想这对生命个体来说是至关重要的。在绘画的纬度上,可以言说的与言说之外的深度都源于表象,这与个人意识深度所根源的诗性表象会叠合,但其实并不在同一个经验层面上,因而一个画家在不同经验层面上的穿越能力,即绘画语言与可见世界之间的交换能力影响着画家带给我们的世界。淑霞画面的色彩、形制分享了“双耳瓶”、“惊蛰”、“立秋”……的感受,在接通了过去与现在的记忆和知觉的时刻,也显示了隔离。这是一个叙事性作品的细节起源或者由灰线牵连生长出的埋伏,在幻象中弥合的“隔离”难以隐没的一个去处,在幻象被不可控的情形撑破的时刻,没了呼吸,变黑,生出腐味。正是对“隔离”的警觉,画儿上的暖色淑霞用得总是很节制,在节制的下面是某种悲凉的意味。大自然正作为一个资源库被我们转换成废弃物的制造场,存在于其中的当代艺术在淑霞这里是一小片因回忆而重组的幻象自然,废弃物在回忆的生成中被重组的自然替代,触动并诱发我们往往显现为冷淡的些微的感知觉。

以寓言的方式重新命名,是现代艺术发生的语言逻辑。在艺术中人类被自然的重新接纳拥有几种不同的转换环节:象征,再现,以及寓言。借用本雅明的概念表达,现代艺术的绘画语言是从“象征”走向了“寓言”。“语言”与“视觉”之间的游离状态是寓言的特征。和自然农事相关的节气与乡村农耕社会联系起来的生活形式早已断裂、飘离出了我们的生活,把它与城市生活相连的方式是通过“概念寓言”,两种不同的、不连续的生活空间经由概念发生关联。这种艺术语言与艺术视觉的游离状态,是当代艺术越来越多的呈现。自然不是经由再现、也非拥有神意的象征,而是通过寓言形式来体现。艺术的寓言特征揭示了语言与视觉之间的张力,这两种不同的人类实践间的游离状态表明了它们关系的任意性,这也使得“符号”与“意义”之间的关系在艺术创作中更自由。陈淑霞的画儿是一个例证。她不忽略那些“断裂”,她迎着断裂的世界在走,迎着“火”让它变温,让火整个地通过她。一条与自己“和解”的路径在幻象世界是可能的。我们在淑霞的画儿里看到了一些使边界模糊、使差异软化的时刻。比如《天雨》(2005年),它给了我们一种观看“天雨”的感受,天雨下在车子上,斜织的、不太细密的雨。在一个有着七棵稀树的远郊,看天向土地落水。一只黑色的“车”濡湿在天青与润白的灰黄中,车在雨里变软了。画中的雨弥合了自然与工业造物间的裂隙,让天雨和车一道成了日常可感的事物。此刻,雨天不再只是影响速度和进程的坏天气,它连通了观看者内心柔软细密的部分,被雨和光线笼罩的我们由之恢复了一点对自然世界亲近的知觉。《文火》(2005年),让“火”变得文气,与小火慢炖的醇汤细作同构。低缓灰色山脉的凸起处,两小股桔色的烟气飘飘忽忽,三辆小车像蘑菇房子一样静止在冒着文火的灰山旁。山脊连绵的幼树影衬的落日黄与山脚道旁的稀树俯临的灰黑,稳定和拖延着时间,速度和时间在桔黄接应的亮白与灰黑中,像长了草一样慢了下来。把工业制造的车开到了下着“天雨”、冒着“文火”的自然空间,她寻着那些天地似将开口言说的地方,在步入的时刻人以一种谦卑的姿态停了下来。一种孤独而温婉的弥合,我们通过淑霞的画,被弥留的自然重新接纳,止息在一些近乎秘密的时刻。这或许是另外的一种逃避与退却,但有时也是一种穿越。

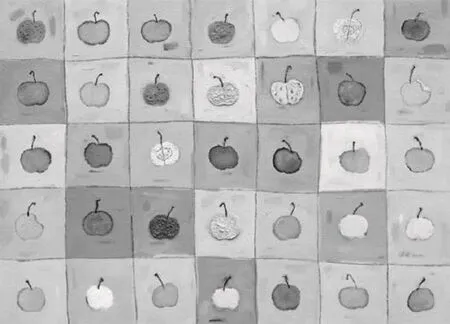

《青花与马嗲利》(2001年8月)、《茶和咖啡》(2003年)是另一种对“断裂”的弥合。本土的青花瓷碗与意大利的鸡尾酒瓶,以及它们之间的小口杯的并置,描写出从不同文化土壤里生长出的事物之间一种不连续的相关性。同为盛器(为饮器与食器),相谐而和的安静排放,淑霞选取的是与青花白瓷碗相谐的灰色、白色作为洋酒瓶的色彩,小口杯的白色连接了它们,背景泛绿的蛋青色使青、灰、白,在画幅上调和而安稳。除却色彩,事物的些微形变是生气的来源。“不准”是对工业标准件的弥漫,青花瓷碗不标准的碗体透露着手艺人某一时刻的恍神儿,青花碗一边儿瘦削,一边儿圆转,生动得像一个人。洋酒瓶,一个标准件,淑霞也没有画准,贴有商标一侧瓶体的肩膀微耸,与独耳的口杯呼应交流着。而泡了“茶”的茶壶与冲了“咖啡”小匙、杯碟,竟一副跳动感,褐色的咖啡杯似乎是挤进了一把有暗花纹、灰身子的茶壶和三只灰墨绿茶杯的队列,它佯装一把茶杯,杯身形制的相近让佯装很成功,褐色在灰色中的出跳也是俏皮的。我们发现,异质文化在器物层面的混合是经由并置排列来结构的,而“形变”与“色彩”之化,是通过淑霞独特的“眼与心”对个人幻象空间的涂抹。画面简到事物如同在未知的空间悬置着,“形变”没过的桌子与生活器物暗示着房间的存在,可桌子、器物与周边事物的脱离又悬空了最简单的生活。在淑霞的画儿里,果子永远脱离树,器物永远脱离器物的房间,从《秋实》(2003年)的七只各个举着果柄的红果,到《实》(2005年)里七十只也举着果柄、大约是苹果的果子的铺序排列,似乎是对十八张脸孔以铺叙编排的进一步凝练。一个抽象、脱水,以虚为“实”的转写之果。一个个果子,色彩、形貌各异,青涩的,有水墨晕边儿的,变红成熟的,露出果核的,被咬了一口的,皱巴的,透明变蓝的,变黄成熟的,变黑的,灰的,白的,粉底的,黄底的,湖蓝底的,草绿底的,浅灰底的,淡黄底的……果子会记得来源么?正如同词能否知晓词的源头?

本雅明认为,人类早先的语言是神性的,现在每个民族的语言都是神性语言堕落之后的语言,如同一件“破碎的圣器”。索绪尔的语言学强调的也是词与物、能指与所指之间关系的任意性。与索绪尔不同的是,本雅明极其自觉地把发生在语言中的事件——象征的解体,寓言作为象征解体之后的废墟——阐释为发生主体(人)身上的一种历程。而继之于寓言之后的是抽离了有德行内涵的,不能被溶解被转化的“完成式废墟”。显现在陈淑霞绘画里的铺序排列是一种近似“词条性”的对破碎自然断片式的记录,此处的“废墟”不再是隐喻,而成了事实意义上的。寓言中“高度的指意性碎片”的“堆积”,在《实》的“现代词典”中成了一般意义上的释义碎片的排列,一只黑鸟、五只红果的队列就是“小满”,三牙儿流汁儿西瓜在灰色金属橱案上排成了“小暑”。由此我们发现在现代艺术的语言逻辑之中显现着不同以往的语义结构以及语言,“果子”永远脱离树,“黑鸟”也是,词条式地排列来自弥留自然的残余的“碎片”。较之于本雅明所论述的巴洛克寓言中“光辉的缺场”,词典里并无任何缺场,同一字符下码齐的词条秩序井然,七十只果子释义了“实”,如同汉语词典里“太”字下列的“太阳”、“太监”,“太阳”只是“一个炽热的气球体”,“热能”是它的意义,而“太监”只是“宦官”,“之后的空格”略过了历史上所有个体的记忆。画面中的“暖”释义为“冷”,标明为《红果》(2000年)的画面是灰白、冰冻的。“表情”是“没有表情”,《时尚面孔》的系列铺叙就是对时尚表情机械复制般的释义。词条形制的清晰有序承继了寓言的含混多义,而这种人为的秩序化、忽略一切神话和历史的细节的“现代词典”的实质是它连通了比寓言更加含混多义的知觉世界,这似乎是从“象征”到“寓言”的路径最可能通向的地方。

“象征”的全面碎裂,使得“破碎的圣器”散落成无数“高度指意性的碎片”寓言。而弥合了残余神圣性碎片之间裂隙的“寓言”的原子式碎裂,成了“失去象征的世界”的重构形式。对象征“废墟”的寓言重构在今日具有了一种不同以往的组合形态。“现代词典”是这种新形态的特征,寓言的碎裂更散逸掉了象征碎裂后断片的神性,以声响为序列的无机排放,便于迅速提取的条分缕析性,表面有序实则内部失序的虚拟性,包罗万象类似乌托邦的功能性,不连续的干燥瞬间,等距的词条缝隙。与层层废弃物堆叠的完成式废墟同构。废墟是一种特殊的废弃物,它显现着自然本身的力量,自然使被废弃的事物再次进入能量的转换中,并可以呈现出自然和历史时间本身的美学意义。从理论上讲,我们在这个世界上制造的所有的事物最终都会被废弃,正如生命个体的死亡一样,许多被搁置的废弃物最终也会再次进入能量的转换,在人类的周身呈现出历史和美学的意义。从自然的目光看,这是一个健康、充满着德行的理论。然而,今天,我们的现实是,这个模仿了自然生命状态的历史观已渐次失效。病态的人类史几乎已不再具备“溶解进自然背景之中”的能力了。可供溶解进入的自然背景正全面消逝,残余的是一个破碎的、不连续的、不再拥有完整的自我调节和修复能力的自然。人类裹胁着巨大的毒素在以不断加大的速度侵吞着“命悬一线”的自然,自然本有的溶解性在现实中生息奄奄,而被更多地挤入到了人类精神的幻觉之中。感觉与想象的极端需要与贫弱的可见自然之间是一个过分紧张的地带,我们此刻就生存其中。现代“废墟”,面对着弥留的自然几乎不再拥有再次进入能量转换的现实可能,在剔除了废墟本有的健康、有德行的内涵之后,而成为了真正的废墟,一个完成式的废墟。

此处地球生命最可怜之处或许就在于对现实意义上的水源的渐次失去。可真正从口唇流入到体内的清洁淡水最重大的秘密是,它连通着从前我们的可真切感知的事物,以及周边连续的、完整的、可自我修复的感知环境和通向它的感知方式。而今我们正在面对的是:清洁水源所隐喻的“自然”的退场,自然事物作为艺术史上一直占据支配地位的艺术的再现对象、再现法则的消失,自然事物作为艺术象征载体的隐匿。我们获得的是,一本面目有序、整洁清晰、包罗万象的“现代词典”。在音名的编码下,你可以与某一字符相连的词条迅速关联并且获得延伸视听。《五子》《五福》《五莲》,以至《三弦》……从七十只果子里跳出了《五子》,不是乘鲤擎荷登科的五子,而是纵列的五个形态各异的果子,它们有了名字,又各自有了一小片土。模仿或同构了词典、词条的排列并置,对词语的重新念诵是经由声音思维的世界替换,跳动性与生气存在于声响的转换中,鸟鸣的间隔或者是流水的无期无绝是面对变色与坠落的周遭小声言说出的声音幻象。《五福》接续了《书经》所言的人之“五福”(“寿”、“富”、“康宁”、“修好德”、“考终命”),铺展的是隔岸纵列的五座缓坡的黑山。焦黑、有粉彩晕的“流线”黑山与它们的等距排列是透露现实处境的幻象世界,五座几乎是堆积黑色突起物的不毛之地,却在似水域的“空无”以及几抹灰色的“浮云”里显现视觉幻象的美感,中国传统山水画的“平远”在想象中笼罩了我们可见的世界。在脏与干净的临界点上,各种色彩的堆叠排放呈现了一种微妙的稳定,而不毛的黑山与“五福”的题名之间是一个神异的释梦过程,梦者接受一种释义的过程近似一种催眠式的劝服。乌气的天空,灰色的太阳,在画幅之上中正庄严,这是意念中东君最末的庄严。(《日中天》2007年)种种梦幻意象的呈现帮助人们接受了自然之神死掉的现实,在重组的山水间招引着新的神灵。《五莲》里五朵褐彩的莲蓬,无根悬置,并列在静谧的空无之地,莲蓬泛青蓝、泛桔红、泛灰黑、泛粉白的窈窕之姿,让幻觉里的它们盛着莲子的青绿、漫溢着粉荷与绿叶的堰塘被回想出来,在观看者的心里成为一个真实的来源。《三弦》里三棵杳渺的疏树,是冬日里沉寂心弦的微小拨动。

巫祝打开词典,被过滤掉水分以供现代人高速运转的陌生词条在巫祝的诵念中重新获得了释义,因由“圣器”从象征到寓言再到词典的数次碎裂,对僵死词条的诵念过程更近于巫术,几乎是对起死回生故事的当代演义。这也是我们观看绘画常显现神话般或童话般观感的一种来源。这些释义微小的面目改变,显现着也唤醒了陌生的有生息的知觉世界。而获得了释义、有了生息,就有了在意识中被连续起来的可能。流动的意识带来的水声是可以从视觉和心理上解渴的。此时,接续了高度的指意性碎片功用的不再只是来自于语言事件本身的解体以及溶解,更多的是来自于身体意识对“冷”词条的连续读解以至幻象式的溶解,一个完全不同的可感知的世界通过巫祝般的释义被更快地展现。

“山水间”系列就是以断片式的完整幻象对词条间裂隙的溶解。拥有中国传统水墨画的散淡空灵,此刻的操着油画语言的人们在其中荡漾。《漾》、《泛舟》、《清水》、《浮云》、《银湖》、《明湖》、《水满》、《鉴湖》、《水漫》、《山水间》(2005年~2006年)……没有人会面对青白透彻的画面质疑,那其实是这片土地上的每一个人心底里所熟悉的。那上面是我们共有的记忆与梦,我们通过淑霞的画一次次重新抵达今日我们共有的现实。西装革履和一只狗可以在水中《独钓》(2005年),除却西服裸身的小人可纵身畅游于清水,云依然是流云。在油画涂抹出的水墨形态的山水间,被析别的“写生”与“静物”在事实的“风景”里溶解为此时的“山水”,它们铺排、并置,同构着一个无解的现实。含混多义的“自然”在这里清楚莫名,不同族群的语音和意义“自然”层层涂抹着现实,被撕扯的“自然”从没有像今天这样综合了所有的可能,成为人类问题的唯一起源。对瞬间描写的画面是铺排状、词条式世界的溶解显现,尽管一幅幅画面并置的词典性诞生自我们已经词典化的新世界,可它们水性的流转正弥合着裂隙,在这个一切都已无法回逆的世界,提醒着生命,提醒着美。