超选择性动脉溶栓与静脉溶栓对老年急性脑梗死的疗效对比

方浩威 黄晓芸 梅志忠 黄益洪 陈建军

脑梗死多由于血栓堵塞脑动脉所导致,早期溶栓疗法是国内目前治疗急性脑梗死的最有效的治疗方法,近年来成为了研究的热点,但由于用药时机、给药途径以及病例选择的不同,患者治疗疗效会存在着一定的差异。本研究通过对因急性脑梗死入院的老年患者分别施行超选择性动脉溶栓与静脉溶栓疗法,观察治疗效果并对患者进行NIHSS和ESS评分,比较尿激酶不同给药途径溶栓治疗的效果优劣,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将 2010~2012年广东省东莞市厚街医院收治的急性脑梗死患者 63 名随机分为实验组与对照组,其中实验组 31 例,男 17 例,女 14 例,平均年龄(62.91±1.47),病程 2.5~5 h,平均病程(3.81±1.22)h;对照组 32 例,男 18 例,女 14 例,平均年龄(61.43±1.89),病程 1.5~4.5 h,平均病程(3.72±1.88)h。按改良爱丁堡-斯堪的纳维亚评分法分类,实验组轻型 5 例,中型 16 例,重型 10 例;对照组轻型 7 例,中型 15 例,重型 10 例。所有患者均符合 1995年中国第四届脑血管病学术会议通过的诊断标准,年龄<80 岁,发病<6 h,血压<180/100 mmHg,瘫痪肢体肌力 0~3 级,意识清楚或轻度嗜睡,经颅脑CT或MRI确诊为脑梗死,排除颅内出血及大面积脑梗死,无出血征象,血小板、出凝血时间、凝血活酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)及纤维蛋白原(FIB)均在正常范围并排除血液系统相关疾病,排除心功能不全、糖尿病、严重肝肾功能障碍等疾病,且年龄无显著差异,具有可比性(P>0.05)。家属签字知情同意。

1.2 治疗方法 实验组:常规术前准备,用Seldinger法,经股动脉穿刺插管,成功后行全脑血管造影,明确血管闭塞部位并了解病变程度,同时详细评价全脑动脉循环;尽可能使微导管顶端接近动脉闭塞区,尿激酶和 40 mL生理盐水混合后以 1 万IU/min的速度持续向闭塞血管泵入,间隔 15 min重复血管造影,观察血管再通及恢复情况,直至血管再通或泵入量达到 100 万IU。结束后缓慢撤去导管,股动脉穿刺点压迫。对照组采用尿激酶 100~150 万IU混合生理盐水 100 mL静滴,30 min内滴完。

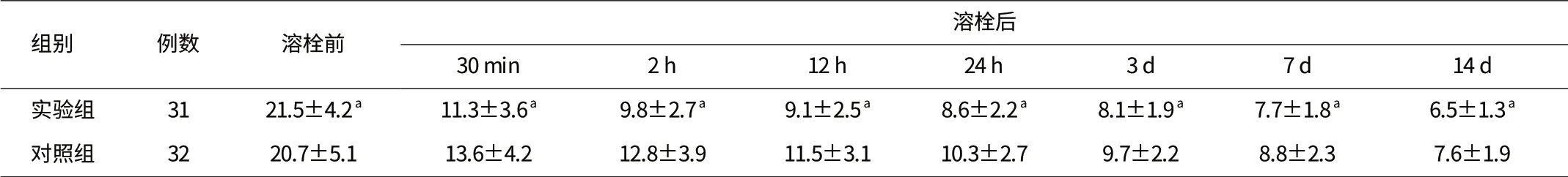

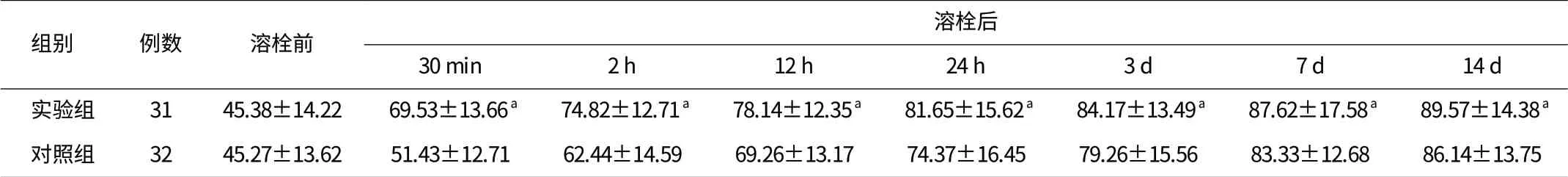

1.3 评价方法 所有患者分别于溶栓前和溶栓后的 30 min、2 h、12 h、24 h、3 d、7 d、14 d采用美国国立卫生院卒中评分(NIHSS)进行神经功能缺损程度评分,按欧洲脑卒中评分标准(ESS)进行治疗效果评分。ESS积分 100 为治愈,治疗后积分≥90 为基本治愈,积分增加≥20 为显效,增加 10~19 为进步,增加≤9 为无效,治疗后积分低于治疗前为恶化。63 例患者均定期来我院复查并完成 12 个月的随访,随访完成率为 100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS16.0 进行统计学分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,进行t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 实验组溶栓后 30 min、2 h、12 h、24 h、3 d、7 d、14 d NIHSS评分显著低于对照组,两者差异具有统计学意义(P<0.05),结果见表1。

2.2 实验组溶栓后 30 min、2 h、12 h、24 h、3 d、7 d、14 d ESS评分显著高于对照组,两者差异具有统计学意义(P<0.05),结果见表2。

表1 实验组与对照组溶栓前后NIHSS评分对比

表2 实验组与对照组溶栓前后ESS评分对比

2.3 不良反应 实验组并发脑出血 1 例,穿刺部位血肿 1 例;对照组并发脑出血 2 例,消化道出血 1 例。

3 讨论

急性脑梗死是一类是严重危害老年健康的疾病,具有高发病率、高致残率、高病死率等特点,因此,如何迅速有效地实现早期溶栓以达到血管再通一直是神经科学领域研究的热点[1]。一般认为,溶栓时间窗是关键,溶栓越早,再通率越高,目前多主张以 6 h内为宜[2]。一旦超出一定时限,半暗带的缺损即为不可逆性。但由于个体差异,溶栓治疗的时间窗选择不一定局限于 6 h以内,应视患者具体情况而定[3]。超选择动脉溶栓能够直接发现并作用于闭塞血管,可以最快速度恢复病变部位的血供,恢复尚未死亡的神经元[4-5],有报道证明,梗死侧动脉直接注药的局部血药浓度是同剂量静脉给药的 9 倍,且再通率及预后优于静脉溶栓[6]。

本研究发现,超选择性动脉溶栓组的NIHSS评分和ESS评分的改善均优于静脉溶栓组,差异显著(P<0.05),且病人预后良好,并发症少,与报道一致[5]。

综上所述,对老年急性脑梗死患者施行超选择性动脉溶栓疗法效果优于静脉溶栓治疗,可迅速恢复堵塞血管血流并改善神经功能缺损,临床疗效更好。

[1]李晓玲.选择性脑动脉尿激酶溶栓治疗脑梗死的护理[J].当代医学,2010,16(10):132.

[2]周俊山,徐梦怡.尿激酶动脉溶栓与重组组织型纤溶酶原激活剂静脉溶栓治疗急性缺血性卒中的疗效比较[J].国际脑血管病杂志,2010,18(10):726-729.

[3]Bang OY,Lee KH,Kim SJ.Benign oligemia despitea malignant MRI profile in acute ischemic stroke[J].Clin Neurol,2010,6(1):41-45.

[4]王青银,郑金书,刘爽,等.单次尿激酶静脉溶栓治疗超早期脑梗死临床研究[J].安徽医学,2010,31(4):353-355.

[5]王冰,霍秀文,孙鹏,等.超早期动脉溶栓治疗脑梗死临床分析[J].世界中西医结合杂志,2010,5(1):66-67.

[6]Fisher M,Bastan B.Treating acute ischemic stroke[J].Curr Opin Drug Discov Devel,2011,11(5):626-632.