泗州戏音乐唱腔发展与传承的思考——以《秋月煌煌》为例

戴岚岚

(宿州学院 音乐学院,安徽 宿州 234000)

在安徽省,泗州戏这支艳丽的艺术奇葩,是与徽剧、黄梅戏、庐剧并列的四大优秀地方剧种之一,她具有深厚的群众基础和丰富的文化底蕴,她以优美的唱腔,动听的旋律,唱响淮河两岸,大江南北,素有“皖北黄梅”之称。2006年,泗州戏被列为首批“国家级非物质文化遗产”,这表明国家对地方戏曲曲种的重视和保护,从另一方面也可以看到泗州戏当前发展的濒危性,“一种文化事象落到需要特别保护的地步,说明这种文化本身存在着严重问题”[1]。泗州戏在当下的发展中面临着诸多的困难,主要有以下几个方面:一是泗州戏遭遇现代社会多元文化娱乐挑战;二是剧目老化,新创剧目较少,难以吸引年轻观众;三是泗州戏新生力量缺乏,一些演艺团体、剧团名存实亡,传统技艺濒临失传;四是曾经活跃在舞台上的老艺术家,因年事已高,逐渐退出舞台,传统技艺传承艰难;五是演艺团体通过合并,转型为演艺公司,面临生存的压力,大量专业人才流失,等等。戏曲音乐的唱腔,是一个剧种生存、发展的根本。“音乐作为一个重要元素,将各个剧种明显地区别开来。同样一个剧本,可以排成京剧、越剧、豫剧或曲剧。”“可以说,音乐是区别剧种的最明显标志”[2]。发展一个剧种,还是要从它最本质的唱腔着手。

大型泗州戏《秋月煌煌》是泗州戏这一剧种发展历史上的巅峰之作,是泗州戏首次登上中央电视台戏曲频道并在黄金时间全段播出的一大力作,是泗州戏发展史上的一个里程碑。本文拟以大型泗州戏唱段《秋月煌煌》为例,探索泗州戏音乐唱腔的传承、改革与发展方向。

1 继承传统优秀唱腔

1.1 老腔过门的使用

老腔过门,是泗州戏最具代表性的旋律片段,也是这一剧种区别于其他剧种的最为典型、最为常用的腔调。作为泗州戏戏曲标志性的唱腔,在我们耳熟能详的任何一部泗州戏音乐中,我们都可以听到这个过门,因此它已成为泗州戏音乐唱腔的一个标志。在具体使用中,其旋律构成、节奏也会有所变化[3]。

1.2 雷对调的使用

《秋月煌煌》第四场桂姐唱段《月儿明静静》,在“大调板”后,“心头冲动难抑平”处使用的是泗州戏传统的色彩性花腔——“雷对调”。

“雷对调”是泗州戏常用的一种花腔,唱腔轻快、跳跃,用以表现激动的心情,对演员演唱的技巧要求也很高,唱时还要加花舌音,是泗州戏唱腔中最欢快的花腔。“雷对调”用在此处表现桂姐对刘柱日久生情、难掩心头冲动的心情,可谓再恰当不过。

1.3 跺句子的使用

《秋月煌煌》第三场刘柱唱“打了干棒装一车,剥了榆皮装一车,挖了野菜装一车,采了草药装一车”;紧接其后,桂姐对唱“有了干棒不愁火,榆皮磨粉蒸馍馍,卖药换盐渍野菜,有滋有味烧一锅”;第六场刘柱唱“不见了那家那个院,不见了那门那个窗,不见了风里雨里人成对,不见了家里田里影成双”。使用的都是泗州戏传统唱腔——“跺句子”。

“跺句子”是泗州戏经典的传统唱腔,,一般为两句一体或四句一体的排比句,节奏上最为典型,每个乐句的强位休止作为开头是其显著特征。戏曲音乐的“唱腔具有三个方面的特性:一是抒情性;二是叙述性;三是戏剧性”[4]。跺句子以叙事见长,多用于加强语气,交代重要细节,对于表现剧中人物之间的交流和心理的刻画起到重要的作用,在泗州戏传统唱腔中被广泛使用。

1.4 怡心调的使用

泗州戏通常被人们称作“拉魂腔”,所谓拉魂,最具特色的就是句尾拖腔,亦称“拉腔”。其唱腔特征就是,演唱者根据自己的嗓音条件,随心所欲的演唱,尤其在唱腔的落音处,女腔常用小嗓子翻高八度,男腔加入衬词托后腔。特别是女腔,常常在尾音处突然翻高八度,拖一个小小的、上翘的“尾巴”,明快野艳,风情万种。这种拖腔风格独特,韵味浓郁,使人听了心醉神迷,仿佛魂儿都被拉跑了,故而人称“拉魂腔”[5]。

泗州戏唱段《秋月煌煌》中大量的使用了“拉腔”,迷人、优美、耐人寻味。

2 吸收与借鉴民间音乐素材与唱腔精华,创新泗州戏音乐唱腔

近年来,泗州戏发展的不力,泗州戏学术界渐渐达成了一个共识,就是要“在继承的基础上,加以创新,以适应现代观众的审美情趣”[6]。

2.1 对地方民歌的吸收使用

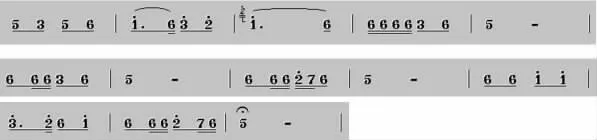

《秋月煌煌》以无伴奏的男女声合唱开场:

1=D 2/4

在安徽的蚌埠、五河、怀远一带,曾流行着一首民间小调,它原本是青年男女在劳动之余表达爱慕之情的对唱,速度欢快、情绪热烈。剧中这段唱腔,就是对当地这首民歌的吸收,并加以改编,将其节奏拉开、速度放慢,演变成抒情唱段,并作为全剧的主题,贯穿全剧始终[1]。

2.2 对哭腔的吸收使用

在安徽北部淮河流域一带,有一种民间习俗叫“哭坟”。 民间妇女在“哭坟”时吟唱的哭腔,是在中国传统的五声调式的基础上,加入了大量的偏音4、7及变化音#4、#1等的使用。《秋月煌煌》对民间“哭坟”中哭腔的借鉴,增强了本剧唱腔凄楚、哀怨的色调,这对于本剧塑造人物形象、更为深入地刻画桂姐的心理,起到了画龙点睛的作用[3]。

2.3 对其他兄弟剧种优秀唱腔精华的借鉴

“他山之石,为我所用”,在中国的戏曲音乐中,借鉴兄弟剧种的优秀唱腔精华,是任何一个剧种发展的必由之路,通过借鉴,丰富本剧种的音乐素材和音乐唱腔。

《秋月煌煌》第六场开场,刘柱“功德圆满”无奈离开桂姐家的一段唱腔“高高低低,踉踉跄跄”,作曲家借鉴了京剧中的导板,将剧中人物从幕后引到台前,伴随着后面的伴奏,刘柱上场后接唱“懵懵懂懂,凄凄惶惶”。

泗州戏对其他兄弟剧种的借鉴由来已久,像《鼓乡情韵》,就是将花鼓灯的舞蹈浓缩在泗州戏的表演中,取得了很好的演出效果。“泗州戏由于吸收了梆子、琴书而丰富了慢板”[7],此外,泗州戏男腔的唱腔也吸收了河南梆子的唱腔特点。

2.4 多声部轮唱的使用

《秋月煌煌》中,多次使用了二声部轮唱和三声部轮唱。如第四场刘柱、大满、桂姐三人的三声部轮唱:“看他们患难夫妻不容易”“看他们彼此有意合情由”“看他们神色不定难猜透”……,将旧社会风俗“拉偏套”给三人同时带来的伤害,以及三个人无辜、不满、彷徨的情绪表现出来。这里的三声部轮唱,使用的是复调性的模仿式多声部音乐形式。

多声部音乐在我国的传统民族音乐中并不多见,多出现在少数民族地区,像侗族的“大歌”、土家族的“哭嫁歌”、畲族的“双音”、壮族的多声部山歌等等。戏曲音乐中运用多声部复调,大致有京剧,川剧,豫剧等等。

2.5 泗州戏剧种新腔的创立

继承和创新,是一个剧种发展的必然。一方面,泗州戏起源于民间,受传统艺人传承,唱腔的发展有其局限性,尤其对于较为大型的剧目,仅使用老腔来表现更会显现出不足,这时就需要创立一定的新腔来丰富和加以充实。另一方面,泗州戏在对传统优秀唱腔继承的基础上,通过创立新腔,以跟上时代的步伐,增进现代元素,吸引年轻观众。为古老的泗州戏艺术注入了新的生命力。如《秋月煌煌》第一场,在主题的呈示和女声伴唱结束后,有一段桂姐的独唱,这一段唱腔,是作曲家在这部剧中创立的新腔,通过女声无伴奏的清唱、散唱,将女主人公面临家败人亡而又无力扭转形势的那种发自心底的无奈,表现的淋漓尽致[3]。

3 泗州戏艺术的普及与传播

泗州戏剧种的发展,除了唱腔的发展,我们还要注意剧种的传播。泗州戏文化的传承与传播主要依赖于民间音乐活动、地方音乐团体和学校音乐教育三个方面。

4.1 丰富民间音乐活动

2012年,国内首部展现安徽泗州戏文化内涵与魅力的数字高清电影《情系拉魂腔》在泗县顺利拍摄完成,《情系拉魂腔》这样一部充满强烈的地域文化特征电影的拍摄,在让观众收获感动的同时,将促进泗州戏的弘扬和传承,进一步展现地方传统戏曲的魅力与生命力。

为使泗州戏更加贴近人民生活,为更多的人、不同年龄层的人接受,戏歌不失为一种发展方向。戏歌,即是用戏曲的发声方法,戏曲的曲调来演唱。它虽不能取代传统的泗州戏唱腔,但其多样的形式、现代化的配器,无疑能更好地吸引大众的眼球,促进剧种更宽广的发展。当前创作的戏歌有《如今又唱拉魂腔》,《淮河岸畔好家乡》,《要听还是拉魂腔》等。

4.2 政府的扶植,加大地方戏曲团体的投入

目前安徽省、宿州市两级政府为保护泗州戏这一剧种,制定了泗州戏10年保护计划,相关保护机制的确立为泗州戏的发展提供了强有力的支持。市政府每年都拨出财政资金用于泗州戏的挖掘、保护和发展,优秀演员得到重视,一批泗州戏新人茁壮成长。

目前,我市有专业泗州戏剧团3个,业余团体20多个,从业人员千余人。

在力创精品上,我市推出了一批省内外较有影响的剧目,《爱心如虹》2004年获省 “五个一工程”奖,《二嫂挡车》获2004年映山红戏曲节演出金奖,大戏《秋月煌煌》获省八届艺术节演出一等奖、中国山东柳琴戏艺术节演出金奖。

泗县政府先后于06年、08年、12年成功举办了三届“泗州戏文化艺术节”。

4.3 促进学校音乐教育

将泗州戏这一极具特色的地方音乐文化,转化成高等音乐教育的课程资源,不仅能开阔学生的音乐视野,更能提高学生对民间音乐文化的热爱,形成正确的民族音乐价值取向,对泗州戏艺术的传承和发展起到积极而深远的影响。对于泗州戏这一地方戏曲剧种,其未来的发展道路,除剧团演出、广播电视媒介之外,将这一剧种带进校园,特别是大学校园,亦是一个好的传播途径。我院已成立了“泗州戏学院”,并于2012年6月15日举行了揭牌仪式,我院将与泗县县政府校地对接,共同为泗州戏人才的培养做出努力。同时还预备将泗州戏以公共选修课的形式,在其他院系得以普及,此外,校园广播也是普及戏曲的一种途径。我们的目的就是让更多的年轻人,尤其是受过高等教育的人接触并了解中国的戏曲音乐,了解中国的艺术瑰宝。让高等专业音乐教育对传统音乐文化的传承和发展起到应有的促进作用。此外,安徽省教育厅已将泗州戏的唱腔编写成音乐教材,即将很快进入安徽省中小学课堂,以教材的形式,在中学生中普及泗州戏,也是泗州戏发展的一个途径。

4 结语

作为一种非物质文化遗产,泗州戏艺术是一种活态的文化,它在不断变化的社会生活中,本身就一直进行着新的创造、传承和重构,与社会同步发展。泗州戏的生存和发展,已不再是泗州戏剧种本身的发展问题,它已上升到中国传统优秀文化如何传承、保留、发展、弘扬的层面。做好这一工作,需要政府、媒体、作曲家、音乐教育者等坚持不懈的共同努力来完成,让我们优秀的中国传统文化,在新的时期、年轻的观众面前得以继承和传播。

[1]陈建宪.文化创新与母题重构—论非物质文化遗产在现代社会的功能整合[J].民间文化论坛,2006(4):14-20.

[2]王艳伟.论中国戏曲音乐的传承和发展[J].东方艺术,2011(1):30-31.

[3]戴岚岚.大型泗州戏唱段《秋月煌煌》之创作解析[J].赤峰学院学报,2013(1):220-222.

[4]江明淳.中国民族音乐[M].北京:高等教育出版社,2007:272.

[5]戴岚岚.泗州戏传统音乐唱腔艺术魅力浅析[J].滁州学院学报,2012(4):52-53.

[6]俞为民.昆曲的现代性发展之可能性研究[J].文化艺术研究,2011(1):139-161.

[7]时白林.谈戏曲音乐中的几个具体问题[M]//时白林自选文集.合肥:安徽文艺出版社,2007.