依达拉奉治疗急性脑梗死75例疗效分析

刘洁 贾文剑

急性脑梗死(ACI)是指局部脑组织细胞因血液供应不良而发生的坏死,是神经内科的常见病和多发病,其发病率、致残率、复发率和病死率均很高,不仅给患者造成极大痛苦,而且给患者家庭和社会带来沉重的精神负担和经济负担。依达拉奉是一种作用机理明确的新型脑保护剂,主要用于改善急性脑梗死所致的神经症状[1]。我科自2009年3月至2012年6月采用依达拉奉治疗急性脑梗死取得良好疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 根据1995年全国第四届脑血管病学术会议制订的脑梗死诊断标准,入选病例75例,均经CT或MRI证实,为颈内动脉系统ACI,首次发病,起病在72 h内,所有病例均除外急性心肌梗死、心绞痛、脑出血、阵发型心动过速及其他出血倾向或近期内大量失血疾病,无严重的肺、肾、肝功能不全。随机单盲分为两组,其中治疗组38例,男22例,女16例,年龄41~79岁,平均64.8岁;对照组37例,男23例,女14例,年龄42~79岁,平均63.2岁。两组发病时间、年龄、伴发症状和神经功能缺损程度差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 对照组均常规用血塞通注射液400~600 mg加入5%葡萄糖或生理盐水注射液250~500 mg静脉滴注,1次/d,连续治疗14 d;口服肠溶阿司匹林100 mg,1次/d;根据病情轻重加用脱水降颅压、调控血压、控制血糖、保持水电解质平衡等治疗。治疗组加用依达拉奉(南京先声药业公司生产)30 mg加生理盐水100 ml静脉滴注,2次/d,连续治疗14 d。治疗前后查血、尿常规,凝血功能,肝肾功能、血糖、血脂、头颅CT或MRI,并观察药物不良反应。

1.3 评价指标 神经功能缺损评定采用1995年全国第四届脑血管病会议制定的中国卒中量表(CSS),治疗效果按照全国第四届脑血管病会议修定的《临床疗效评定标准》[2],基本痊愈:神经功能缺损评分减少91% ~100%,病残程度0级,可恢复工作和操持家务,显著进步:神经功能缺损评分减少46% ~90%,病残程度1~3级,部分生活自理;进步:神经功能缺损评分减少18% ~45%;无变化:神经功能缺损评分减少或增加在17%以内;恶化:神经功能缺损评分增加18%以上;死亡。总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)/总例数×100%。

2 结果

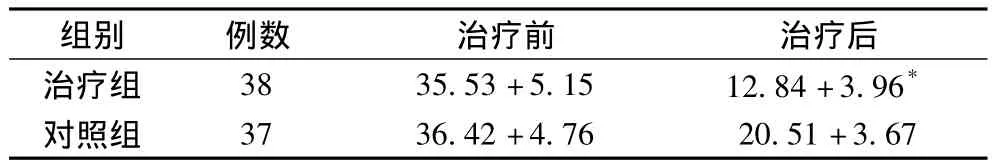

两组治疗前后CSS评分见表1,治疗前两组CSS评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组CSS评分差异有统计学意义(P<0.05)。临床疗效结果见表2,治疗组总有效率为86.84%,对照组总有效率为67.57%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。不良反应:治疗组出现转氨酶升高2例,轻度肾损害1例;对照组发热1例,皮疹1例,转氨酶升高2例。给予对症处理后症状消失,检验指标恢复正常。

表1 两组治疗前后CSS评分()

表1 两组治疗前后CSS评分()

注:*与对照组比较P<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后治疗组 38 35.53+5.15 12.84+3.96*对照组37 36.42+4.76 20.51+3.67

表2 两组临床疗效

3 讨论

脑梗死是指由于脑部血液供应引起的局部性脑组织缺血性坏死或脑软化。目前脑梗死治疗主要针对两个方面:一是通过溶栓、降纤、抗凝等治疗,尽快恢复缺血区脑组织的血流灌注;二是保护缺血脑组织免受代谢毒物的进一步损害。早期实施溶栓能使受损部位迅速再通,但由于时间窗的影响,大部分患者来院时已失去溶栓时机,此时在常规治疗的同时,采用神经保护剂是治疗ACI的有效手段之一。脑部局部血管闭塞后,血流下降最严重的梗塞中心细胞迅速死亡,而其周围存在保持部分能量代谢的低血流灌注区域,即所谓的缺血半暗带组织也进入缺血状态,并且会引起缺血级联反应。如果在短时间(6 h)内迅速恢复血流,缺血半暗带神经细胞可恢复功能,如超过时间窗,可出现缺血-再灌注损伤。由于花生四烯酸等活化产生了过多的自由基,过剩的过氧自由基促使膜脂质中不饱和脂肪酸发生过氧化反应,又可产生新的过氧自由基、醇自由基,这些连锁反应最终引起细胞膜损害,导致继发性的脑组织损害、脑水肿加重、脑梗死恶化、神经细胞坏死和进行性缺血损害。因此清除自由基是减轻脑缺血及脑水肿的重要措施。

依达拉奉是临床上第一个用于治疗急性脑梗死的自由基清除剂,主要成分为3-甲基-1-苯基-2-吡唑啉-5-酮(3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one),一种小分子量的自由基清除剂,可清除自由基,抑制脂质过氧化,从而抑制脑细胞、血管内皮细胞、神经细胞的氧化损伤。其血脑屏障的穿透率为60%,静脉给药之后可以清除大脑内具有高度细胞毒性的羟自由基(OH·)。作为自由基捕获剂,能抑制黄嘌呤氧化酶和次黄嘌呤氧化酶的活性,刺激前列环素的生成,减少炎症介质白三烯的生成,降低羟自由基的浓度,从而缩小缺血半暗带发展成梗死的体积,并抑制迟发性神经元死亡。依达拉奉的作用机制不是通过纤溶作用,故可用于治疗具有出血倾向的脑栓塞[3]。张丽萍等[4]使用依达拉奉治疗急性脑梗死,结果显示治疗组ESS值于治疗第7天优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),14 d时差异有显著的统计学意义(P<0.01)。治疗组ADL值于治疗第14天优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),至21 d时差异有显著的统计学意义(P<0.01)。林伟先[5]报道使用依达拉奉治疗急性脑梗死在3~7 d内神经功能缺损得到控制及好转,14 d后有明显恢复,而对照组3 d内神经功能缺损仍在加重,7 d后神经功能缺损开始好转,两组总有效率差异有统计学意义(P<0.05)。本组治疗结果显示,治疗14 d后两组CSS评分差异有统计学意义(P>0.05),治疗组总有效率为86.84%,对照组总有效率为67.57%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。无严重的并发症发生,说明依达拉奉治疗急性脑梗死是安全、有效的。

综上所述,依达拉奉治疗急性期脑梗死效果显著,可减少患者的神经功能缺损症状,提高患者的临床治疗效果,不良反应少,安全可靠,表明依达拉奉是治疗脑梗死的一种有效、安全的药物,值得临床推广应用。

[1]周沐科,羊洁,何俐,等.依达拉奉治疗急性脑梗死的随机双盲对照试验.现代预防医学,2007,33(5):966-968.

[2]中华神经科学会,中华神经外科学会.卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995).中华神经科杂志,1996,42(6):62-64.

[3]陈静宜.一种改善脑卒中病残性药物-依达拉奉.中国临床药学杂志,2002,11(4):244-245.

[4]张丽萍,黄晓明,黄月芳.依达拉奉注射液治疗急性脑梗死的临床疗效分析.浙江医学,2006,28(12):1036-1040.

[5]林伟先.依达拉奉治疗急性脑梗死的临床疗效及其安全性观察.中西医结合心脑血管病杂志,2007,5(3):205-207.