环境援助的减污效应——理论和基于1982-2008年中国数据的实证分析

佘群芝,王文娟

(中南财经政法大学经济学院,湖北武汉430073)

一、引 言

上世纪八十年代以来,我国经济发展取得了举世瞩目的成就,人民物质生活条件不断改善,但同时经济建设带来的环境问题也日益突出,气候变暖、大气污染、水质变差、土地荒漠化等问题已逐渐成为阻碍国民经济建设开展和生活质量提升的重要因素。目前,由于资金和技术方面的限制,我国在环境治理方面能力还有待提高,来自国际社会的环境援助无疑是协助我国解决环境问题的重要力量。但是,对援助减污效果的质疑仍是发达国家和国际组织不愿提供或增加环境援助的重要原因。环境援助在受援国是否发挥了减污作用?是如何产生减污效应的?对华环境援助的实际减污效果又如何?

为了回答这些问题,我们在 Antweiler et al[1]污染物排放指标的供给和需求模型中纳入环境援助变量,建立环境援助减污效应的理论模型,并利用该模型对环境援助在我国的实际减污效果进行计量分析。在理论模型中,我们沿用国际经济学领域较为成熟的贸易-环境理论,假设污染物排放由规模、结构和技术三个因素决定,同时受国际环境援助的影响。在假设国际环境援助会对上述三种经济变量产生影响的前提下,我们将环境援助对受援国环境的影响分为规模效应、结构效应、技术效应、挤出效应以及环境援助自身的减污效应。然后在上述理论模型的基础上利用PLAID(Project-Level Aid)数据库①Hick et al(2008)[2]建立了PLAID数据库。中1982-2008年国际对华环境援助的信息,结合我国六类污染物在此期间的排放数据,对环境援助在我国的实际减污效果进行实证研究。

二、文献综述

有关国际援助与环境关系的文献多数针对一般援助,认为援助中用于环境改善的比例增加将减少受援国的污染排放,这意味着环境援助(或捆绑援助,tied foreign aid)改善环境的作用被视为既定。One.T[3]基于跨境污染物的排放主要来源于消费的观点,在Bergstrom[4]的全球公共产品提供模型中考虑消费的外部性,认为通过援助(一般援助)来实现全球环境质量改善的途径有两种:一是缺乏减污效率的受援国将援助款更多地用于环境改善,二是缺乏减污效率的国家向减污效率高的国家进行收入转移。Tsakiris et al用一般均衡模型研究产生跨境污染的多个受援国为获得援助产生的竞争对援助效果的影响,在他们的模型中,受援国采取提高排污税和援助款的治污比例的方式以赢得竞争,这些方式将降低受援国跨境污染物的排放水平,从而使援助国获益[5]。Hirazawa and Yakita认为随着受援国环境意识的增强,援助款用来治污比例将会提高,从而改善受援国环境质量[6]。

也有研究者认为环境援助发挥减污效应是由条件的:Chao and Yu研究认为当援助国和受援国对污染物的边际消费倾向相等时,环境援助能改善环境质量从而改善援助国和受援国的福利[7]。Hatzipanayotou et al认为环境援助能改善受援国环境清洁度,是因为环境援助通常会限制公共部门的污染物排放行为,而私人部门的减排则是通过受援国政府接受环境援助的附加条件——排污税增加来实现,这意味着环境援助必须施加相应限制条款才能发挥减污作用[8]。Schweinberger and Woodland 认为环境援助可能不会产生减污效应,原因来自三个方面:一是环境援助挤出了受援国自身的减污行为,二是环境援助促进受援国增加产出从而排放增加,三是环境援助提高资本回报率,则资本积累增加从而污染排放增加[9]。

对于环境援助的实际减污效果,经验分析也有不一致的结论。Arvin et al的格兰杰因果检验结果显示,受援国的特征不同会导致援助与环境之间的因果关系呈现单向和双向两种特征。具体来说,援助可能会带来环境的改善,但某些受援国恶劣的环境也能为其带来更多的援助,表现出的情形则是援助越多环境状况越差[10]。Arvin and Lew的计量分析结果显示,受援国接受的援助越多越有助于碳排放减少,但援助增加对水污染和森林退化起到的作用则相反[11]。也有学者认为援助不能减少碳排放:Kretschmer et al用计量方法分别检验环境援助对能源使用强度和碳排放强度的影响,结果显示,国际援助能减少受援国的能源使用强度但效果微弱,国际援助不能降低受援国的碳排放强度,针对能源部门的专项援助对减少能源使用强度和碳排放强度都没有作用[12]。Buntaine and Parks则认为环境援助的减污效应与受援国政府治理情况有关[13]。综合分析目前的文献我们发现,一方面,环境援助减污效应的理论机制分析欠缺宏观层面的系统研究,没有形成统一的分析框架,研究者从不同的视角出发得出的理论观点亦不同;另一方面,环境援助产生的实际效果的经验研究结论也存在争论,这固然与变量选取和样本选择的不同有关,但也与没有相对统一的理论模型基础有重要联系;再者,少有文献专门针对某个国家接受环境援助后的污染排放情况进行研究,目前国内与发展援助有关的文献也主要集中于援助的一般经济效果(潘忠[14];周宝根[15];胡鞍钢[16])。基于以上情况,我们相信探讨环境援助减污效应的宏观理论模型有益于厘清环境援助与污染物排放之间的关系,而在此基础上针对我国数据的环境援助-污染物排放的实证研究也能帮助国际社会形成对华环境援助减污效果的正确看法。

三、环境援助减污效应理论模型

Grossman将污染物排放量的决定因素分解为规模效应、结构效应和技术效应[17]。

环境援助作为一项资金或物质援助使受援国的收入提高,从而增加生产和消费,污染排放也随之增加,形成正的规模效应;除自身的减污作用外,技术类环境援助还通过溢出效应提高受援国的减污技术水平,另外受援国收入增加形成的较高环境标准也促使受援国提高减污技术,降低污染排放,环境援助的技术效应为负;环境援助部分或全部挤出污染密集生产部门的减污行为;受援部门由于减污投入的减少而资本回报率增加,引起生产领域的资本结构调整,环境援助的结构效应可能为正。

Antweiler et al建立污染物排放指标的需求和供给模型考察贸易-环境关系,在模型中导出贸易对环境影响的规模效应、结构效应和技术效应[1]。我们沿用Grossman影响污染物排放的三效应理论[17],同时借鉴 Antweiler et al的分析框架,在污染物排放指标的供需模型中考虑环境援助对经济规模、经济结构和生产技术的影响①Schweinberger and Woodland(2005)认为环境援助可能会增加受援国产出,亦可能会挤出受援国自身减污行为,提高资本回报率,从而增加污染物排放。,考察除自身形成的减污效应外,环境援助对污染物排放产生的规模效应、结构效应和技术效应,以及上述各效应的总效应。

(一)污染排放指标的需求:生产和减污部门

假设一国生产产品X和Y,X为资本密集型产品,生产过程中会排放污染物,Y为劳动力密集型产品,生产过程中没有污染排放。生产要素为资本K和劳动力L。设Y的价格为1,X的价格为p;K和L的价格分别为w和r。政府对污染征税,单位污染的税收为τ。X生产商会将部分产品用于减污,以实现利润最大化,设投入θ(0<θ<1)部分X用于减污时,单位排放为e(θ),则X生产商减污后的排放为Z=e(θ)X,其中e代表一定的生产技术和减排技术。环境援助用A表示(A为外生),设A单位的环境援助使Z单位的污染物减少为g(A)Z,其中0<g(A)<1,且 g′(A)< 0,g ″(A)> 0。

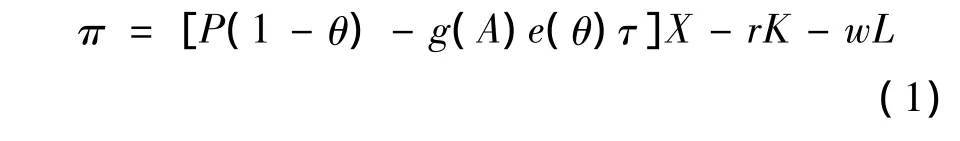

X生产商的利润函数为:

令 PN=P(1- θ)-g(A)e(θ)τ,PN为除去税收后X的净价格。X生产商利润最大化的一阶条件为:

(二)污染排放指标的供给:政府部门

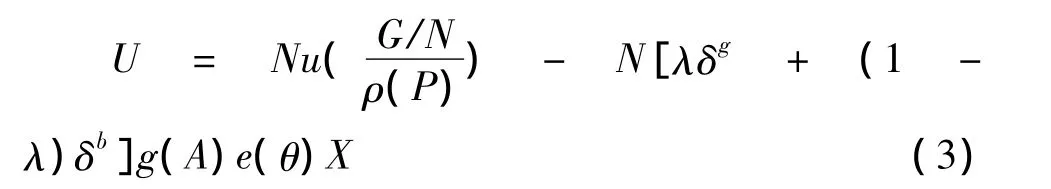

政府部门的效用最大化行为决定污染税。假设政府是完全民主的,其效用由两部分组成:国家财富收入和环境质量的影响。其中国家财富收入包括消费者财富收入和政府税收两部分。环境质量对政府效用的影响取决于消费者对环境的偏好:若消费者是环境偏好型,则环境恶化对政府效用影响较大;若消费者对环境质量不关心,则环境恶化对政府效用影响小。用U表示政府效用,则有:

其中,消费者总数为N,其中环境偏好型消费者(用g表示)所占比例为λ,非环境偏好型消费者(用b表示)所占比例为1-λ。δi(i=g,b)表示环境质量对政府效用的单位影响,δg>δb>0。可见,环境偏好型消费者所占比例越大,环境恶化的效用损失就越大。国家财富收入G=PNX+a+g(A)e(θ)Xτ。

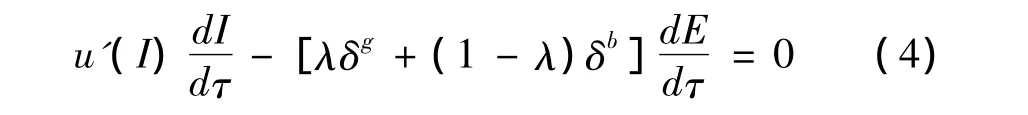

又

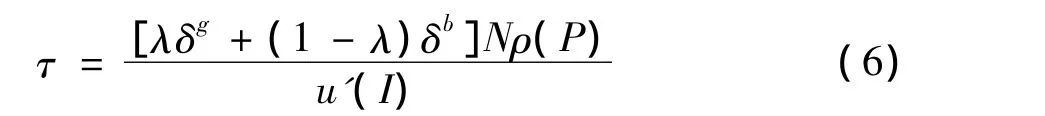

将(5)代入(4)得:

(三)污染排放指标的需求和供给

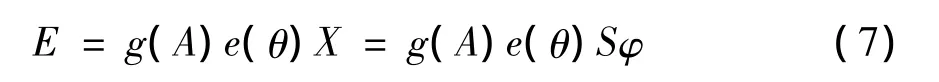

排放指标的需求方面,

其中S代表经济体的总规模,S=Y+PX。φ表示经济结构,即最终产品中X所占比例。

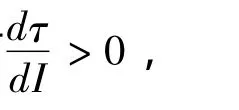

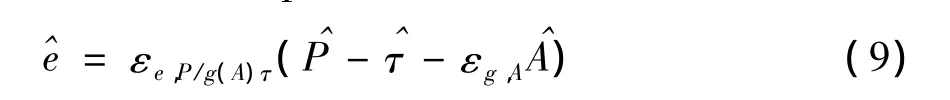

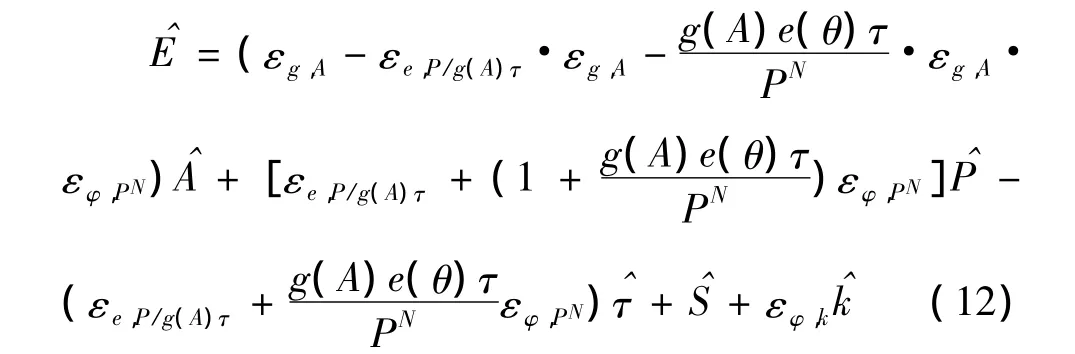

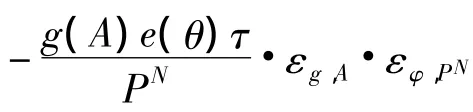

由(7)式得:在(8)中,符号“^”表示变量的百分比变化,εi,j表示变量j对变量i的影响弹性。

X价格P、排污税τ、环境援助能带来的排放变化都会引起e的变化,由g′(A)< 0得 εg,A< 0,可见在不考虑其他变化的情况下,环境援助的增加使e增加,从而排放增加,我们把环境援助的这种影响称为挤出效应,即环境援助挤出X厂商的部分减污行为。

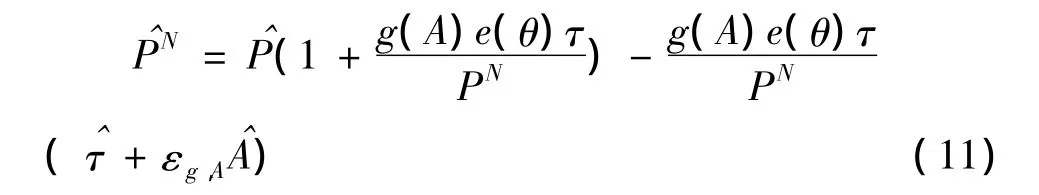

经济结构φ由经济体资本劳动比k和X的利润率(与X的净价格相关)决定,因而φ的增长率可以表示为:

又由 PN=P(1- θ)-g(A)e(θ)τ得:

由(10)和(11)知道,经济结构的变化受资本劳动比、X的价格水平、排污税以及环境援助的影响。同样由于εg,A<0,环境援助增加X生产商的净利润,从而引起经济结构朝污染型方向变化,可见环境援助引起的结构效应为正,即增加污染排放。

将(9)、(10)、(11)代入(8)得:

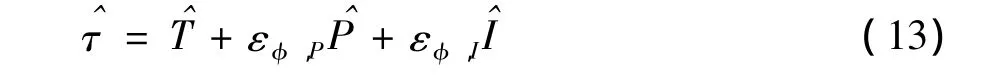

排放指标的供给方面,由τ=Tφ(P,I)得:

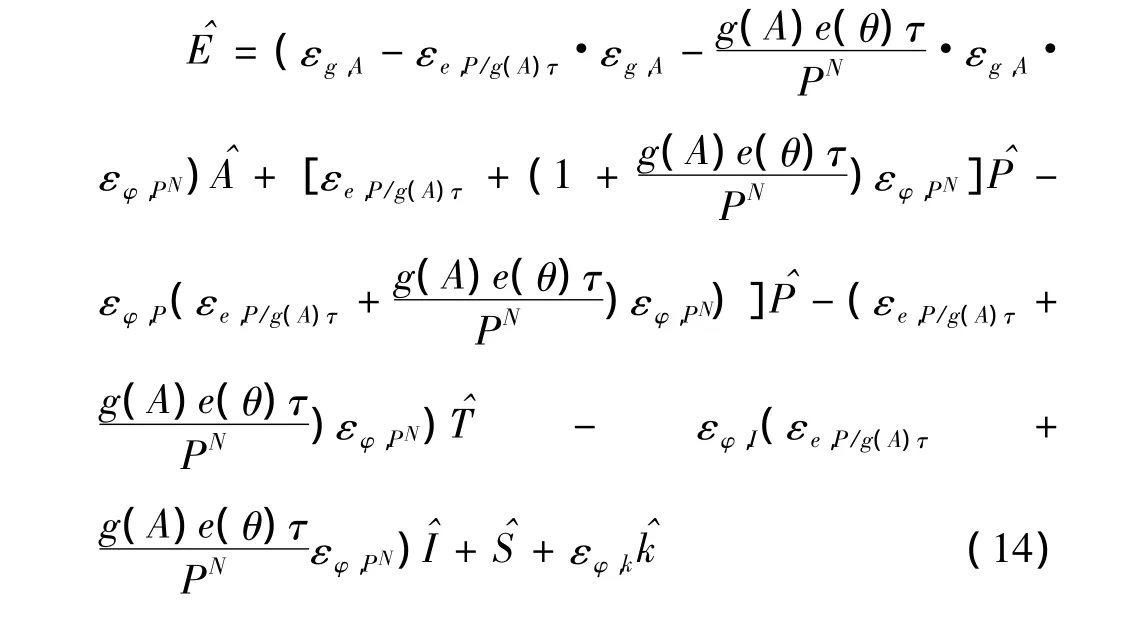

联合排放指标的供给方程(13)和需求方程(12)得:

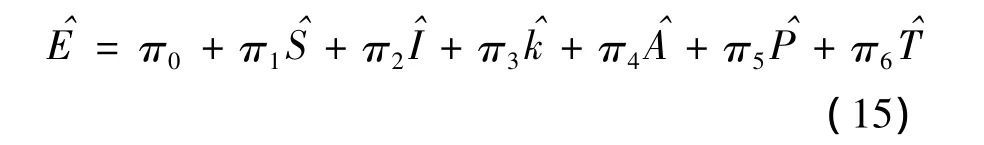

我们将(14)式进行简化:

在(14)中,污染排放由环境援助A、污染品价格P、消费者特征T(环境偏好方面的特征)、污染税τ、人均收入I、经济规模S和资本劳动比k共同决定。模型中生产活动对污染物排放的规模效应、技术效应和结构效应分别用π1、π2和π3表示。

四、对华环境援助减污效应的实证分析

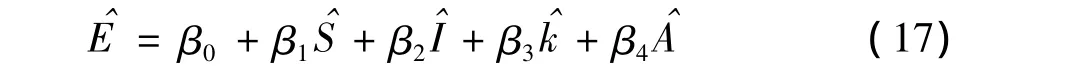

根据模型(15),我们分别以CO2和五种工业废物作为环境质量指标,采用1982-2008年的数据分析对华环境援助对我国各类污染物排放的影响效应。(15)式中,污染品价格P和消费者特征T是较难获得数据的两个变量,但是我们考虑到污染品价格P与一国收入水平和经济结构直接相关,而消费者环境偏好程度也随人均收入的上升而提高,因此,P和T的影响可以通过经济规模、经济结构以及人均收入来实现。鉴于此,上述模型(15)最终可改写成如下形式:

(一)数据说明

(1)环境援助数据:环境援助的数据来自PLAID数据库,该数据库对1982-2011年国际对华援助的16234个项目进行了统计,共计25类受援部门,533个援助活动类别。我们根据援助活动的类别对环境援助进行划分,划分的口径有两种,一种是根据Hick et al(2008)对环境援助范畴的界定进行划分,以这种口径统计的环境援助下文中用AIDN表示;第二种是在第一种的基础上,增加OECD组织-CRS系统认定的援助中以环境保护为次要目的的援助项目,第二种口径统计的援助我们用AIDW表示。由于第二种统计的范围较之第一种更为宽泛,因此我们将第一种口径统计的环境援助称为狭义环境援助,第二种称为广义环境援助。AIDN和AIDW的单位均为万美元。

(2)经济体特征数据:经济规模S用国内生产总值GDP表示,单位为亿元;人均收入I用人均国内生产总值AGDP表示,单位为元;经济结构k用资本劳动比K/L表示,单位为万元/人。上述三类经济指标的数据来自历年《中国统计年鉴》。

(3)污染物排放数据:我们分别选用CO2、五种工业污染物和上述六种排放物的综合排放指数(文中用SIX表示)作为环境质量指标。CO2数据来自OECD和世界银行官方网站,单位千吨。五种工业废弃物包括废水、粉尘、烟尘、SO2和固体废弃物,单位均为万吨。由于工业废弃物的数据最早只能追溯到1991年,因此我们在做工业废弃物模型回归时,使用的是从1991-2008年的数据;CO2的数据最早可追溯到1982年,因此进行CO2模型回归时,使用的是1982年至2008年的数据。综合排放指数亦使用1991年至2008年的数据。环境援助和各类经济指标分别以1982和1991年为基期进行平减。

六类污染物的综合排放指数借鉴杨万平、袁晓玲的处理方法[18]。

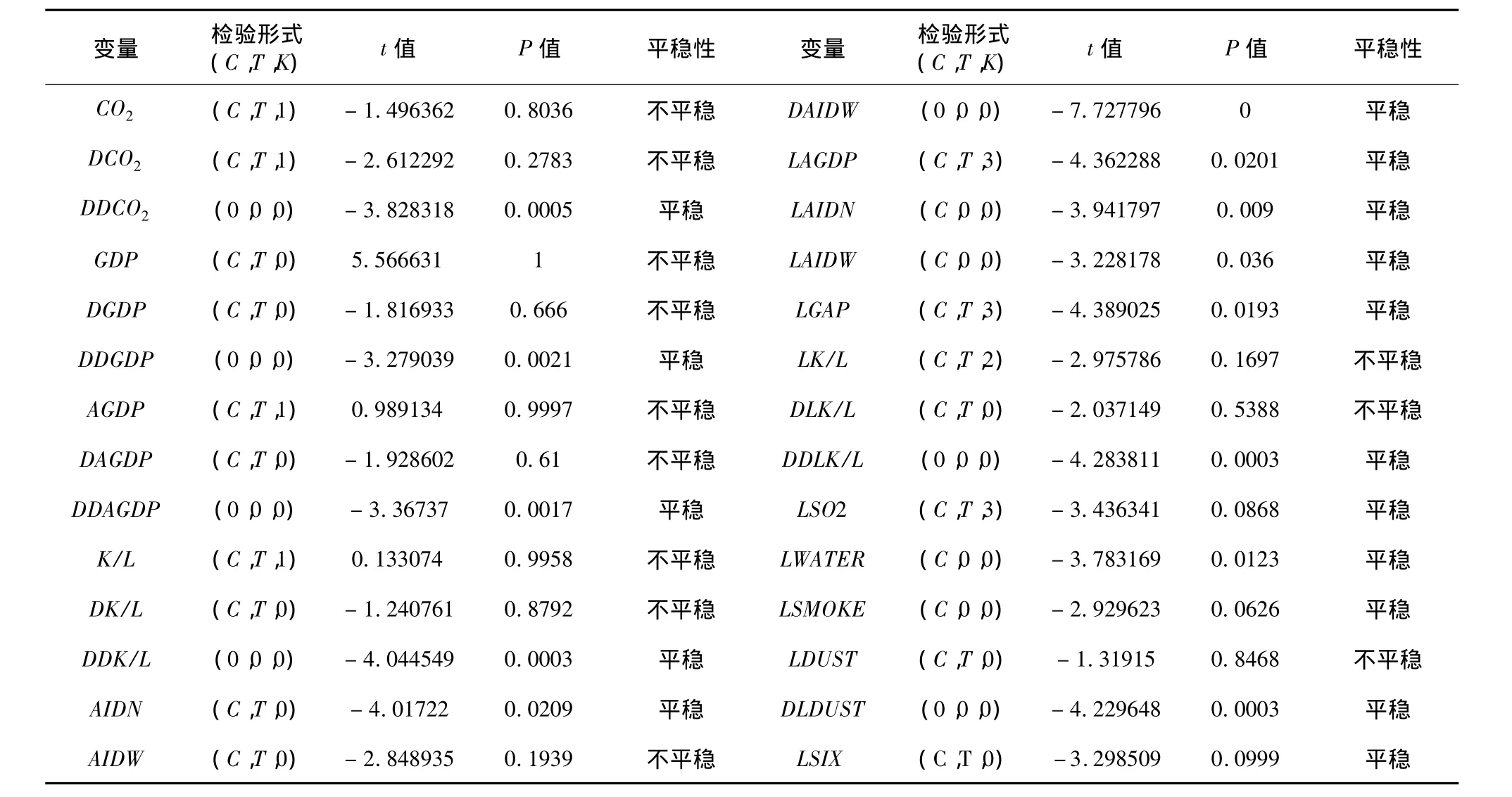

(二)平稳性检验

在协整检验之前,我们对模型各变量进行ADF单位根检验,即平稳性检验。我们分别对变量的原始数值和对数变化后的数值进行平稳性检验。首字母为L代表变量的对数序列,首字母为D代表变量的一阶差分序列,首字母为DD代表二阶差分序列。检验结果如表1所示。

表1 单位根检验结果

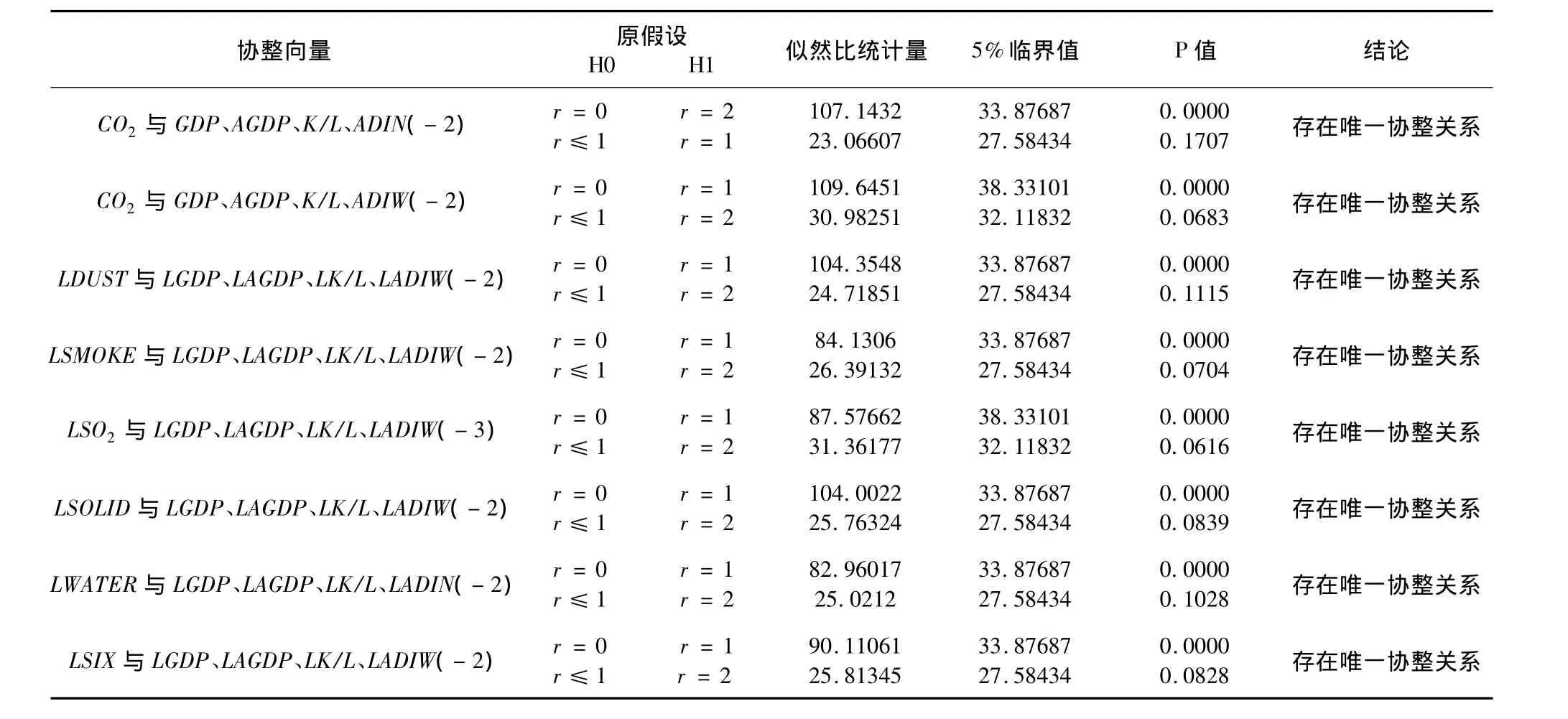

(三)协整检验

本文用Johansen协整检验的方法来考察模型变量间的长期均衡关系。

为避免水平序列可能出现的异方差现象,我们分别对模型变量的水平序列和对数序列分别进行协整检验。同时,考虑到环境援助的减污效应可能出现滞后,当选用环境援助的现值不能通过协整检验时,我们尝试用环境援助的滞后值进行检验(用变量后括号内的负数表示滞后期);同时在狭义环境援助和广义环境援助中间进行尝试。各污染物与经济变量之间的协整检验结果如表2所示。

表2 协整检验结果

(四)回归结果

根据协整检验的结果,我们用变量的原始数据序列对CO2模型检验回归,用变量的对数序列对各工业废弃物进行回归。

1.环境援助的结构效应、挤出效应和自身减污效应

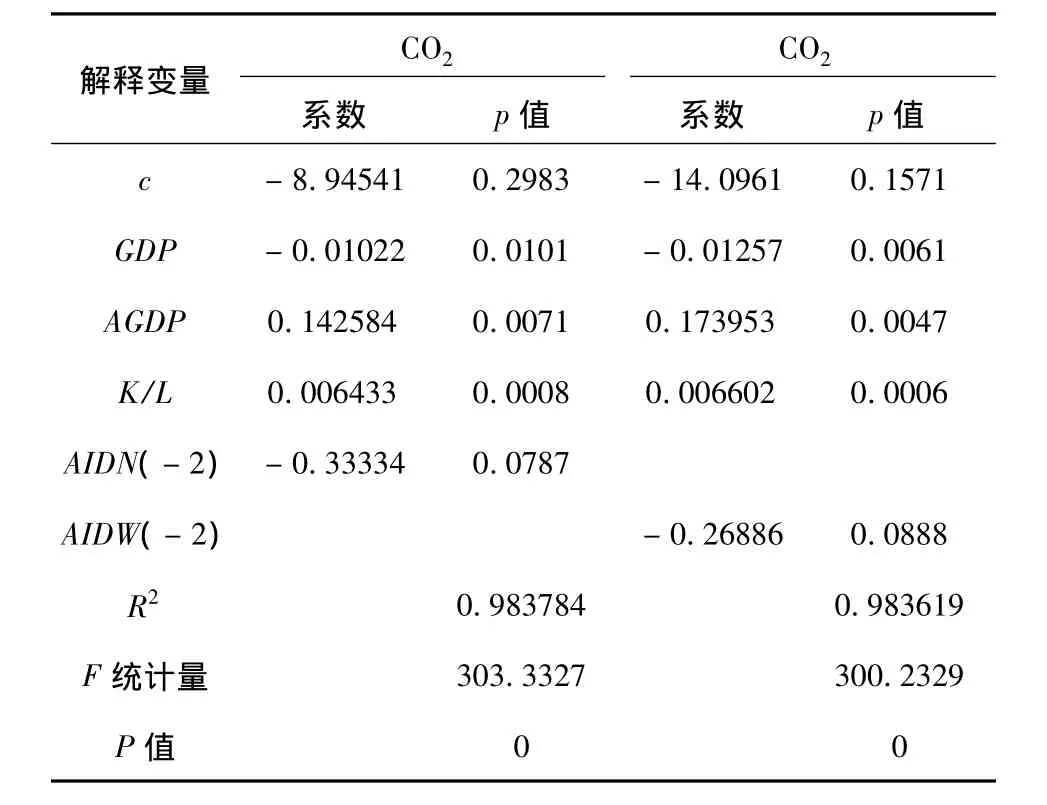

表3 CO2模型回归结果

AIDN和AIDW及其滞后项的系数代表环境援助的结构效应、挤出效应以及援助自身减污效应三者之和,表3结果显示该系数为负且通过10%的统计显著性检验,表明上述三效应之和减少CO2排放,减排效果在提供援助的两年后才有显著的体现。不考虑环境援助通过规模效应和技术效应带来的间接影响,援助每增加1亿美元,受援国的CO2排放量在两年后减少0.33千吨。

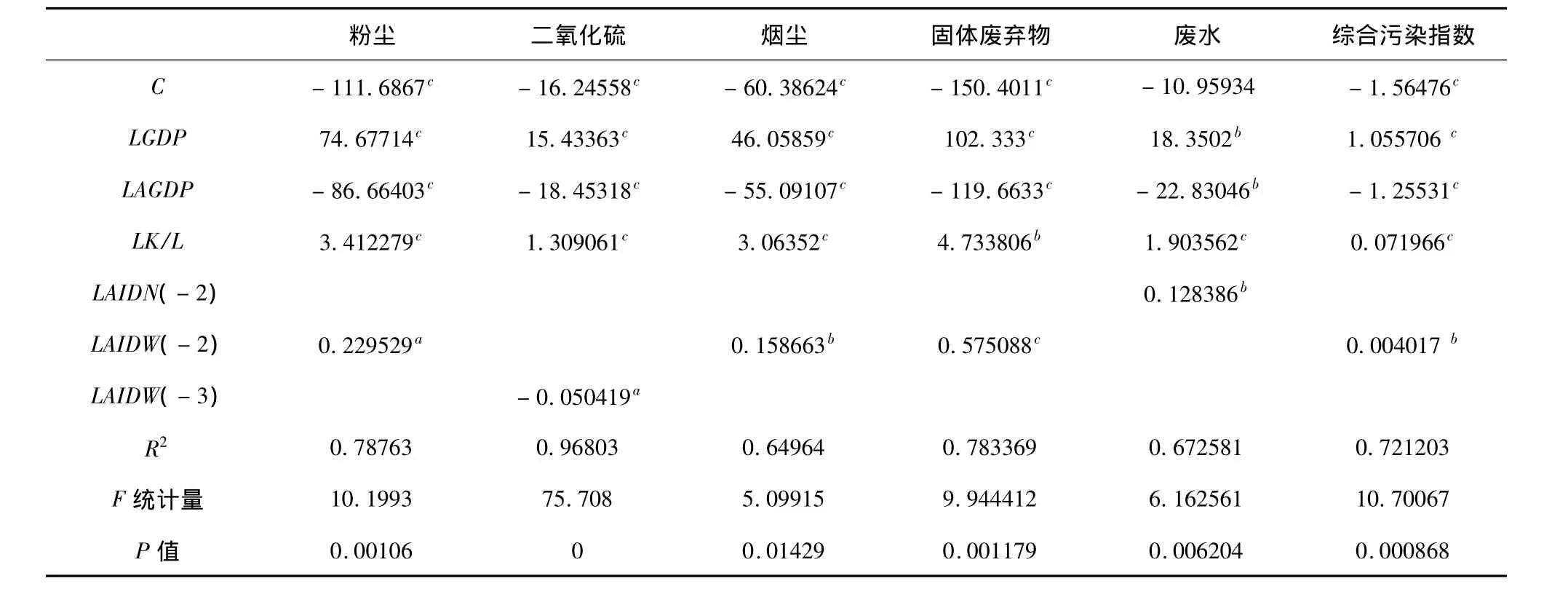

表4显示,广义的环境援助的在援助投放三年后减少SO2排放,但会在投放两年后增加粉尘、烟尘和固体废弃物的排放,也会微弱地增加综合污染指数值;相应地,狭义的环境援助会增加两年后废水的排放。不考虑环境援助通过规模效应和技术效应带来的间接影响,广义的环境援助增加1%,会使SO2排放量在两年后减少0.05%,使粉尘、烟尘和固体废弃物排放两年后分别增加0.23%、0.16%和0.57%,综合污染指数值增加0.004%;狭义的环境援助增加1%,使废水排放量两年后增加0.12%。

上述实证研究结果显示,总的来说从结构效应、挤出效应和援助自身减污效应三者之和来看,环境援助对CO2和SO2这类跨境流动的污染物有明显的减排效果,而对非跨境流动的粉尘、烟尘、废水和固体废物没有明显的减污作用。其原因可能与环境援助提供方的援助目的有关:发达国家在涉及减排等援助事项时希望使其本国利益最大化,因而更加关注受援国跨境污染物的排放,以避免该污染物对本国环境造成影响。在相关研究文献中,Hatzipanayotou et al、Hirazawa and Yakita认为援助国和受援国之间的博弈会导致以下结果:援助国感知到的跨境污染增加使得援助国增加援助,而援助增加则会在中长期减少跨境污染[8,6]。

表4 工业废弃物模型回归结果

2.环境援助对污染物排放的总效应

表3 CO2的回归结果中,GDP的系数显著为负,AGDP和K/L的系数均显著为正,表明经济规模的扩大总体上不会增加CO2排放,但随着资本密集度的提高和人均收入水平的上升CO2排放会随之增加。由于CO2的回归方程采用的是原始数据而非对数,不能直接得到CO2和各自变量之间的弹性数据,因而我们不能直接根据(16)式计算出环境援助对CO2排放的总效应。我们能够确认的是,在不考虑规模效应和技术效应的情况下,广义环境援助和狭义环境援助均能减少CO2的排放。

对于表4中的五种污染物排放以及综合排放指标,经济规模和资本劳动比的提高均显著增加排放,人均收入的增加显著减少排放。环境援助对上述工业污染物的规模效应为正,技术效应为负。由于GDP和AGDP的符号相反,我们不能从模型中直接判断环境援助对上述污染统计量排放的总效应,但是可以根据(16)式对各总效应进行计算。

当环境援助对AGDP的影响弹性大于一定数值①Schweinberger and Woodland(2005)认为环境援助可能会增加受援国产出,因而εGDP,AIDW(-3)和εAGDP,AIDW(-3)的预期值均为正。,或环境援助对GDP的影响弹性小于一定数值时,环境援助对表4中各污染统计量的总效应为负。例如εSO2,AIDW(-3)=15.434εGDP,AIDW(-3)-18.453εAGDP,AIDW(-3)-0.050,当 εAGDP,AIDW(-3)> (15.434εGDP,AIDW(-3)-0.050)/18.453 时,εSO2,AIDW(-3)< 0。同理,当 环 境 援 助 对AGDP的影响弹性大于一定数值,或环境援助对GDP的影响弹性小于一定数值时,环境援助对其余四项工业污染物以及综合污染指数的总效应也为负,即此时环境援助会降低这些污染物的排放。

从实证研究结果可知,从模型中可直接观察到的环境援助-污染物排放的结构效应、挤出效应以及其自身减污效应三者之和来看,环境援助能降低CO2和SO2的排放,但会增加粉尘、烟尘、废水、固体废物排放量,上述影响均存在滞后反应;当环境援助的技术效应足够大或规模效应足够小时,环境援助影响各工业污染物排放的总效应为负,即此时环境援助能最终降低工业污染物的排放。由于模型变量选择的关系,不能直接计算得到环境援助影响CO2排放的总效应。

五、结 论

我们建立环境援助对受援国污染物排放影响机制的理论模型,并实证分析对华环境援助产生的实际效果。借鉴Antweiler et al(2001)贸易-环境模型的思路,在污染的供-需模型中纳入环境援助,考察环境援助对受援国污染物排放的作用机制,将环境援助对受援国环境的影响区分为规模效应、技术效应、结构效应、挤出效应以及环境援助自身的减污效应。之后在理论模型的基础上,我们建立计量回归方程,用1982-2008年的数据实证分析对华环境援助的实际减污效果。

我们认为:环境援助有自身减污效应,但可能对受援国生产部门的减污行为产生挤出,另外还可能通过影响受援国的经济规模、技术水平和经济结构而对污染物排放形成间接影响,环境援助对受援国环境影响的总效应是上述各影响效应之和。我们在近二十年来对华环境援助减污效果的实践数据中发现,对于可直接观察到的结构效应、挤出效应以及援助自身的减污效应之和,环境援助能减少CO2和SO2的排放,作用效果滞后;增加工业粉尘、工业烟尘、工业废水以及工业固体废物的排放,作用效果也滞后。另外,利用环境援助影响污染物排放的总效应计算公式,我们发现当环境援助的规模效应足够小或者技术效应足够大时,环境援助将最终减少各工业污染物的排放,即环境援助-污染物排放的总效应为负。

可见,环境援助对改善我国环境质量特别是在减少跨境污染物排放方面起到积极作用,国际社会不应以质疑援助的有效性为由而拒绝或减少对华环境援助。降低环境援助的规模效应、提高技术效应,是增强对华环境援助减污效果的关键,中国政府要积极学习和推广环境援助中的先进节能减排技术,提高技术类援助的扩散效应;进一步革新和完善对华环境援助项目管理工作,发挥环境援助减污的最大效力。发达国家应在继续提供资金援助之外,进一步打破环境技术合作壁垒,建立合理的技术转让机制,与包括中国在内的发展中国家一起共同推动资金和技术在全球环境保护领域内的更加合理配置。

[1] Antweiler W,Copeland B R,Taylor M S.Is free trade good for the environment?[J].American Economic Review,2001,91(4):877-908.

[2] Hicks R L,Parks B C,Roberts J T,Tierney M J.Greening aid?understanding the environmental impact of development assistance[M].Oxford University Press,2008.

[3] One T.Consumption externalities and the effects of international income transfers on the global environment[J].Journal of Economics,1998,68(3):255-269.

[4] Bergstrom T,Blum L ,Varian H.On the private provision of public goods[J].Journal of Public Economics,1986,29(1):25-49.

[5] Tsakiris N,Hatzipanayotou P,Michael M S.Can competition for aid reduce pollution?[EB/OL].http://www.etsg.org/ETSG2005/papers/tsakiris.pdf.2005.

[6] Hirazawa M,Yakita A.A note on environmental awareness and cross-border pollution[J].Environmental and Resource Economics,2005,30:369-376.

[7] Chao C,Yu E S H.Foreign aid,the environment,and welfare[J].Journal of Development Economics,1999,59:553-564.

[8] Hatzipanayotou P,Lahiri S,Michael M S.Can crossborder pollution reduce pollution?[J].Canadian Journal of Economics,2002,35(4):805-818.

[9] Schweinberger A G,Woodland A D.Pollution abatement and tied foreign aid[EB/OL]. www.etsg.org/ETSG2005/papers/woodland.pdf,2005.

[10] Arvin B M,Dabir-Alai P,Lew B.Does foreign aid affect the environment in developing economies?[J].Journal of Economic Development,2006,31(1):63-87.

[11] Arvin B M,Lew B.Foreign aid and ecological outcomes in poorer countries:an empirical analysis[J].Applied Economics Letters,2009,16:295-299.

[12] Kretschmer B,Hübler M,Nunnenkamp P.Does foreign aid reduce energy and carbon intensities in developing countries?[R].Kiel Institute for the World Economy,Kiel Working paper,2010,No.1598.

[13] Buntaine M T ,Parks B C.When do environmentallyfocused assistance projects achieve their objectives?Evidence from World Bank post-project evaluations[EB/OL]. http://irtheoryandpractice.wm.edu/bcparks/publications/achieve.pdf,2012.

[14] 潘忠.国际多边发展援助与中国的发展——以联合国开发计划署援助为例[M].北京:经济科学出版社,2008.

[15] 周宝根.官方发展援助新动向及其对我国的影响[J].国际经济合作,2008,(2):18-22.

[16] 胡鞍钢,胡光宇.援助与发展:国际金融组织对中国贷款绩效评价,1981-2002[M].北京:清华大学出版社,2005.

[17] Grossman G M.Pollution and growth:What do we know?[R].Centre for Economic Policy Research,Discussion Paper,1993,No.848.

[18] 杨万平,袁晓玲.环境库兹涅茨曲线假说在中国的经验研究[J].长江流域资源与环境,2009,(8):704-710.