东南沿海地震带20世纪第Ⅳ活跃幕的两个特征*

叶秀薇,杨马陵,黄元敏

(广东省地震局(中国地震局地震监测与减灾技术重点实验室),广东广州510070)

0 引言

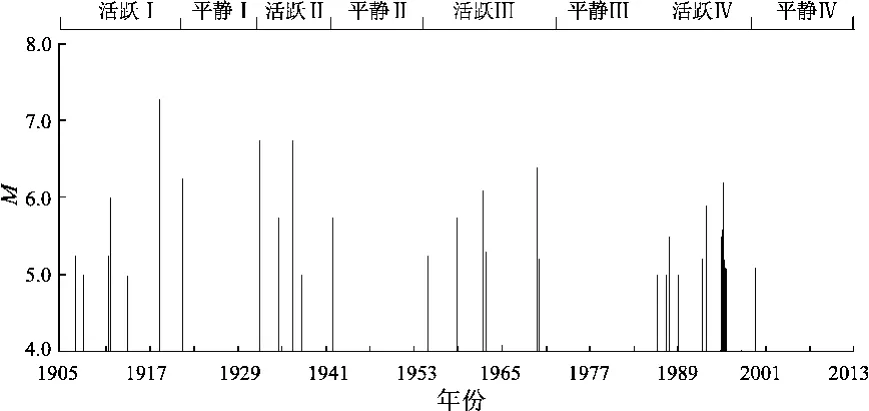

中国大陆的东南沿海由于其特殊的构造背景,地震活动强度、频度均大于华南地块的内部,一般称之为“东南沿海地震带”。对于东南沿海地震带20世纪活跃幕的划分,有许多不同的方案(魏柏林等,2001;彭美凤,林世美,1996;李海华等,1996;冯绚敏等,1998;任镇寰等,2002),但比较一致的是对最后一个活跃幕的划分,即1986~1999年为20世纪第Ⅳ活跃幕,期间发生了1987年寻乌5.5级地震、1994年台湾海峡7.3级地震、1994、1995年北部湾 6.1、6.2级地震、1997年永安5.2级地震等一系列强震。2000年东南沿海地震带开始进入平静幕,至今已超过12年未发生5级以上地震,持续时间超过了以往平静幕的平均持续时间。下一个活跃幕何时到来,是地震工作者需要研究的问题。

在第Ⅳ活跃幕期间,地震观测系统已非常成熟,即使是海域的3级地震亦不会遗漏,得到的活动规律对下一活跃幕震情的判断或许更具指导意义。基于此,笔者就第Ⅳ活跃幕的地震活动开展研究工作,以期总结对下一活跃幕有参考意义的某些特征。

1 东南沿海地震带的范围

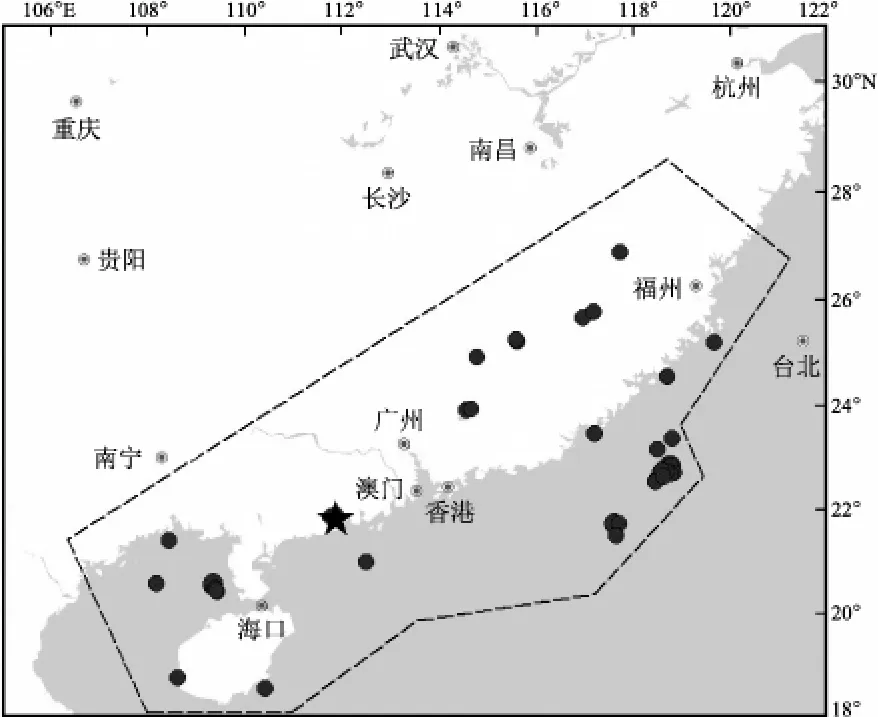

地震带范围的划分通常以断裂走向,重力、磁场变异带、梯度带,中生代盆地边界等地质上的不连续界面作为边界。东南沿海地震带所包括的范围,大致北起浙江南部,南至广东的雷州半岛、海南和广西南部,包括了福建、广东、海南的全境和浙江、江西以及广西的南部,形成一条大致与海岸线平行的相对狭长的地震带(图1)。该带1900年以来地震活动情况见图2。一般以114°E为界,以东称之为东南沿海地震带东带(以下简称“东带”),以西称之为东南沿海地震带西带(以下简称“西带”)。

对于东南沿海地震带所涉及的范围争议最大的是1994年9月16日台湾海峡发生的7.3级地震是否属于东南沿海地震带。魏柏林等(2001)将东南沿海地震带划分出6条北东向地震带、8条北西向地震带和5条东西向地震带,台湾海峡的7.3级地震并不属于上述任何一条地震带,认为该带第二活动周期的活动高潮是1918年南澳的7级地震,之后强度逐渐下降,目前处于1400年以来的第二活动周期的尾段。而任镇寰等(2002)认为台湾海峡7.3级地震应属于东南沿海地震带上的地震,华南地震区控震构造和发震构造主要是南海系北东东向断裂,本区6级以上强震几乎都是处于北东东向断裂与北西向断裂交汇部位,在北西西向构造应力场的作用下,北东东向断裂右旋,北西向断裂左旋的共轭活动,是本区强震孕震、发震的机理。台湾碰撞带的运动首先影响邻近南海系东端的活动,进而带动西端南海系的活动。1994年台湾海峡7.3级地震以及随后发生的1994、1995年北部湾6.1、6.2级地震正是这一机理的又一次反映。

笔者认同任镇寰等(2002)的观点,在后面的研究中将台湾海峡7.3级地震划入东南沿海地震带范围。

图1 东南沿海地震带范围及1970年至今ML≥5地震空间分布(虚线框为东南沿海地震带范围,星号为阳江地震窗所在位置)Fig.1 Scope of seismic belt in Southeast China Coast and spatial distribution of ML≥5 earthquakes from 1970(broken line means the scope of seismic belt in Southeast China Coast,star means the location of Yangjiang seismic window)

图2 东南沿海地震带M≥5地震M-t图(1900年至今)Fig.2 M-t chart of M≥5 earthquakes in seismic belt of Southeast China Coast from since 1900

2 阳江地震窗口与东南沿海地震带中强震的对应关系

地震窗是指某些能以弱震活动形式灵敏反映区域应力场变化的特殊构造部位(敖雪明等,1994)。在华北、新疆、甘肃、云南等地研究较多(姜秀娥,单锦芬,1982;程万正,1984;敖雪明等,1996;刘小凤等,2003),这些地震窗有一个共同的特点:处于特殊的构造部位,小震活动频度明显高于周围其他地区。

1969年曾发生6.4级地震的阳江洋边海震区(图1)位处南海北部陆缘滨海断裂带与珠江口外坳陷带的交接地段的中段,断裂按走向分为北东向、北西向和北东东向3组。其中北东向构造规模最大,北西组次之,两向断裂共同组成一个覆盖全区的正交破裂网格(钟贻军,任镇寰,2003)。本区活动最强烈的断裂是北东东向滨海断裂带、平岗断裂和北西向漠阳江断裂、洋边海断裂,且均从晚更新世以来活动强烈,两组断裂在洋边海交汇,1969年6.4级地震就发生于此交汇区。随后40余年,该区中小地震不断,有感地震时有发生,小震活动频度明显高于周围其他地区。阳江地区特殊的构造环境及地震活动的频度具备了成为东南沿海地震带地震窗口的条件。因此,笔者就此加以研究,以期寻找两者间的对应规律。

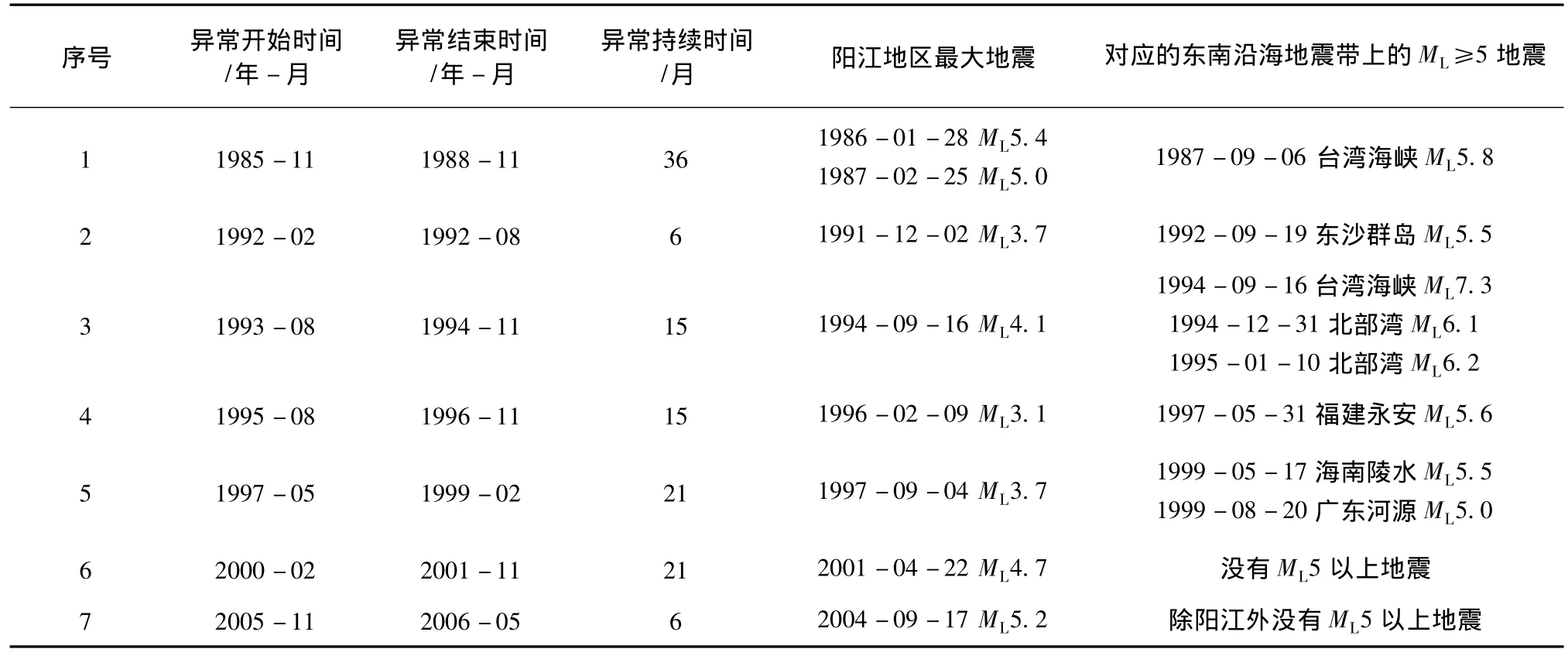

首先统计1980年以来阳江洋边海地区(21.60°~21.88°N,111.70°~111.90°E)ML≥3地震每3个月的频次,若该月阳江发生ML≥4.5地震,则随后半年时间内发生的ML≥3地震作为其余震,计算中加以删除。再以1年作为滑动窗口,向前滑动(以下简称“滑动3月频次”),以0.8作为异常阈值,见图3。异常时段见表1。

图3 东南沿海地震带M-t图(ML≥5)及阳江ML≥3地震滑动3月频次(1980-01~2012-02)Fig.3 M-t chart of ML≥5 earthquakes in seismic belt of Southeast China Coast and slip 3 months frequency of Yangjiang ML≥3 earthquakes(1980-01~2012-02)

表1 阳江地区ML≥3地震滑动3月频次异常统计Tab.1 Abnormity statistic of Yangjiang ML≥3 earthquakes in slip 3 months frequency

图3左侧纵坐标是东南沿海地震带ML≥5地震,右侧纵坐标是阳江ML3地震滑动3月频次,连续线上方的地震标注是指阳江ML≥4.5地震。由图3及表1可见,在研究时段内,滑动3月频次共出现7次高于阈值的异常时段,其中前5次出现在东南沿海地震带第Ⅳ活跃幕时段内,在异常的下降阶段或结束后的6个月内东南沿海地震带均发生5级以上强震。这5次异常中,仅第一次异常(1985~1988年)是处于阳江本区中强震活跃的时段,接连发生了1986年 ML5.4地震和1987年ML5.0地震,其他4次异常时段(1992、1993、1995和1997年)阳江地区未发生ML≥4.2地震,最大地震仅ML4.1。因此,阳江地区出现的4次ML≥3地震频次的增加并非是阳江本区中强震的前兆或余震,是大区域应力场扰动的反映。

1994、1995年是东南沿海地震带第Ⅳ活跃幕地震活动的高潮时段,接连发生多次强震,包括1994年台湾海峡7.3级地震、1994、1995年北部湾6.1、6.2级地震,而阳江地区提前1年,从1993年年中开始,3级地震频次的显著升高,并持续至1995年初;且1993~1994年阳江的最大地震(ML4.1)是在1994年台湾海峡7.3级地震前1个小时发生的。

2000年东南沿海地震带进入平静幕后,阳江出现的2次滑动3月频次异常主要是与本区两次4级以上地震活动有关。第一次异常可认为是ML4.7地震的前兆,第二次异常(2005-11~2006-06)应是2004年ML5.2地震造成的,由于计算时仅删除主震后半年时间的余震,且3月频次是向前滑动,使得异常时段滞后于ML5.2地震发生时间。

由以上分析可见,阳江地区的ML3的活跃不仅与本区5级左右地震的活动有关(阳江地区5级地震前后出现滑动3月频次的高值异常,符合一般的认识规律),而且与东南沿海地震带活跃有关。在高值异常下降阶段或异常结束后6个月内该带均出现5级以上中强震活动,因此阳江地区是大区域应力场调整的反映窗口。

按照马宗晋(1980)的“多点场”模式,当区域应力增强时,在断裂的闭锁段或端部引起应力集中,造成多个应力集中点,其中有的发育成震源体,并以失稳断错的方式导致大地震的发生;另外一些应力集中点,如阳江的洋边海断裂与平冈断裂交汇处附近,由于1969年曾发生过6.4级强震,导致当地基岩变得较为破碎,不利于能量的积累,近几十年很难再发生同等强度的地震,当区域应力场增强时往往导致小震增多,这个地区则成为反映区域应力场变化的窗口和大震即将到来的前兆,这可能是阳江作为地震窗前兆的物理机制。

3 东南沿海地震带ML≥4地震异常平静的震兆意义

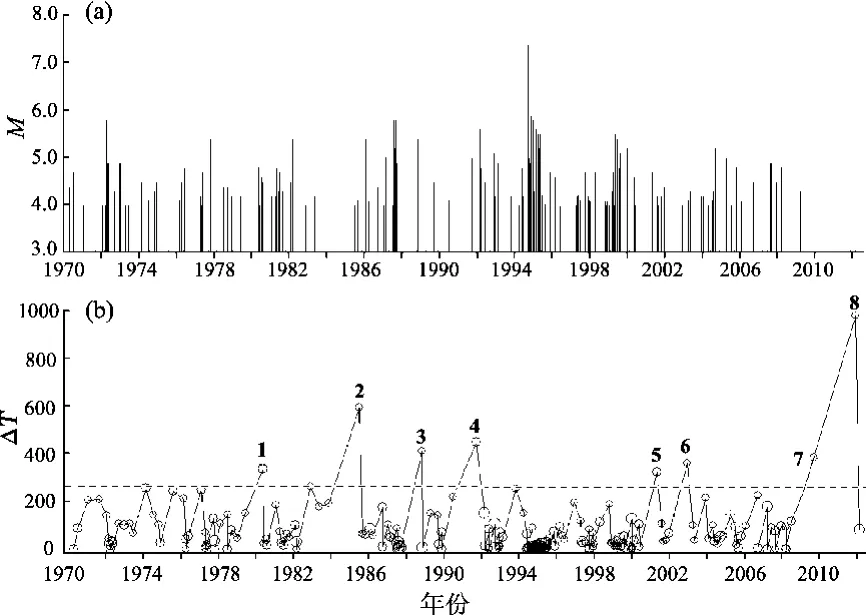

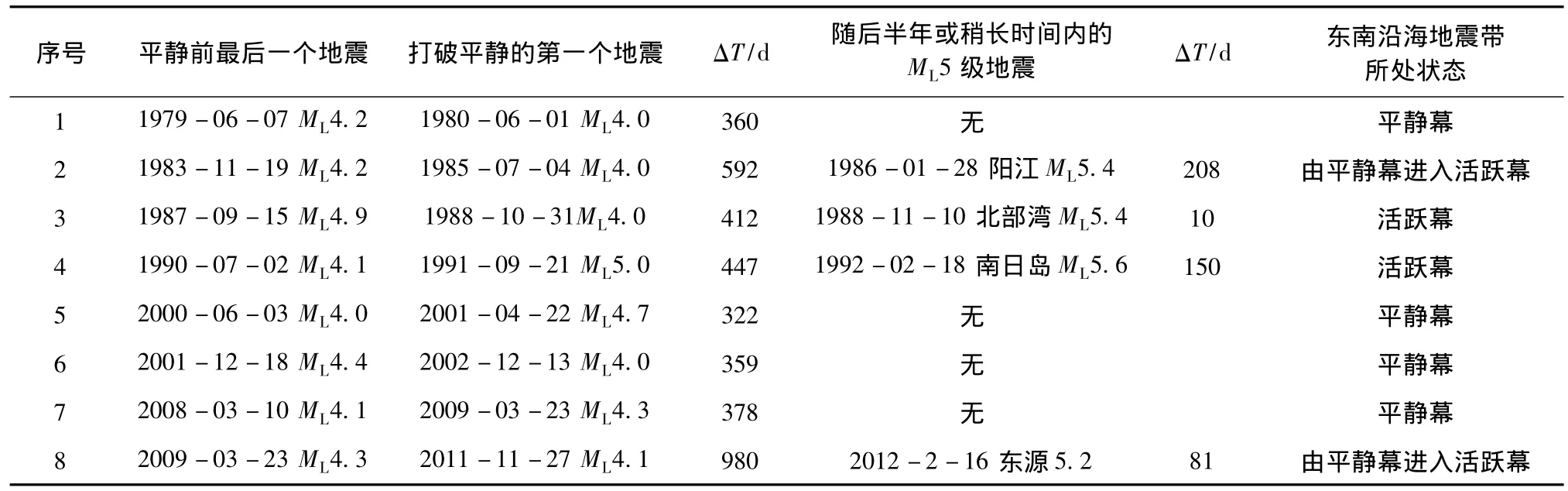

计算1970年后东南沿海地震带ML4地震发震时间间隔ΔT(图4),结果表明,1970年至今东南沿海地震带ML4地震发震时间间隔ΔT平均是66 d。考虑到研究时段内东南沿海地震带曾发生的多次强震,其余震必然使ML4地震频次异常增多,因此取ΔT的2.5倍均方差,即300d作为异常阈值。1970年至今,东南沿海地震带共出现8次ΔT≥300 d的ML4地震长时间平静(表2、图4)。

图4 东南沿海地震带M-t图及ΔT-T图(1970-01~2012-02)Fig.4 M-t and ΔT-T charts in seismic belt of Southeast China Coast(1970-01~2012-02)

由表2可见,8次异常时段中除最后1次,其余7次有3次出现在活跃幕或由平静幕进入活跃幕期间,4次出现在平静幕。出现在活跃幕或由平静幕到活跃幕过渡时间内的3次ML4地震平静被打破后,随后半年或稍长时间内东南沿海地震带都出现了5级以上地震,最短10 d,最长208 d。而处于平静幕中的4次ML4震平静,打破后1年半时间内都没有发生ML5以上地震。

东南沿海地震带2009年开始的最后1次ML≥4地震平静持续了980 d,是40多年来的最长平静间隔。2008年汶川8.0级地震后,整个华南地区地震活动出现异常平静,不单4级地震长时间平静,连3级地震的频次都是自1970年以来的最低水平,因此,汶川地震对华南地震活动的影响是显著的,研究表明,这种影响在2011年底逐渐结束①广东省地震局.2011.2012年度广东省地震趋势研究报告.。最近一次长时间平静打破后的81 d,发生了2012年广东东源ML5.2地震。值得注意的是,在上一活跃幕开始前,1983~1985年同样出现了ML≥4地震长达592 d的平静,是统计时段内的第2长平静间隔,平静打破后随即发生了1986年阳江ML5.4地震,随后东南沿海地震带亦进入了长达14年的活跃时段。东南沿海地震带自2000年开始的平静幕持续了12年,已超过平均持续时间,这种平静的打破(2011年11月27日北部湾ML4.1地震、2012年2月16日广东东源ML5.2地震)是否可作为东南沿海地震带新一轮活跃幕开始的标志有待验证。

因此,利用ML4地震发震时间间隔判断震情时,应先对区域大背景所处的活动状态作出准确的判断,在活跃幕期间ML4地震平静超过300 d是具有中短期前兆意义的异常平静,ML4地震平静打破后半年时间将存在发生5级以上地震的可能;而在平静幕期间,这种ML4地震的长时间平静并不具备前兆意义,只是区域应力场处于松弛状态下的正常表现。

这一现象的可能物理机制与地震窗口具有某些相似性。在外部动力作用下,区域应力场出现增强,在断裂的闭锁段或端部引起应力集中,造成多个应力集中点,当某个应力集中区发生强震后,另外几个应力集中区一般会因构造体系或地球物理场的相互关联而产生增震作用,出现中强以上地震集中活动,形成东南沿海地震带的某个地震活跃幕(吕坚等,2003)。在活跃幕期间,ML4地震的异常平静,是区域应力场增强背景下应力集中点出现闭锁的表现,随着应力的不断增强,当某些不利于积累更大能量的应力集中点首先导致ML4左右地震的发生,而这些ML4地震出现于大震之前,成为反映区域应力场变化的前兆指标。而在平静幕,外部动力较弱,不利于能量的积累,即使是ML4地震的长时间平静亦不具有指示作用,只是区域应力场处于松弛状态的正常表现。

表2 东南沿海地震带ML4地震平静超过300 d统计Tab.2 Abnormity statistic of ML4 earthquakes whose time interval ΔT≥300 d in seismic belt of Southeast China Coast

4 结论

(1)作为东南沿海地震带的活动窗口,阳江地区ML3地震的滑动3月频次高值异常的出现不仅与阳江本区5级左右地震活动有关,而且与东南沿海地震带中强震的发生有关。在高值异常下降阶段或异常结束后6个月内该带均出现5级以上中强震活动,因此阳江地区是大区域应力场调整的反映窗口。

(2)利用ML4地震发震时间间隔判断震情时,应先对区域大背景所处的活动状态作出准确的判断,只有在东南沿海地震带活跃幕期间,ML4地震△T≥300 d才具有震兆意义,ML4地震平静打破后半年时间内存在发生5级以上地震的可能,是5级地震的短期或中短期指标;而在平静幕期间,ML4地震的长时间平静并不具备震兆意义,只是区域应力场处于松弛状态下的正常表现。

(3)东南沿海地震带2009年开始的最后1次ML≥4地震长时间平静持续了980 d,平静打破后81 d发生了2012年2月16日广东东源ML5.2地震。这种平静的打破与上一活跃幕前期有相似之处,东南沿海地震带自2000年开始的平静幕持续了12年,已超过平均持续时间,广东东源ML5.2地震的发生是否可作为东南沿海地震带新一轮活跃幕开始的标志有待验证。

敖雪明,王桂岭,吴小玲,等.1996.姑咱地震窗异常于地震的关系[J].华南地震,16(4):34-39.

敖雪明,王桂岭,周仕勇,等.1994.新疆地震窗口网在强震短临跟踪预报中的应用研究[J].地震学报,16(增刊):56-66.

程万正.1984.前兆地震活动“窗口”或敏感部位的寻找及有效性估计[J].地震研究,7(6):657-666.

冯绚敏,黄福明,易志刚,等.1998.广东省未来十年强震趋势分析[J].华南地震,12(2):1-9.

姜秀娥,单锦芬.1982.华北强地震余震震群应力场“窗口”效应[J].西北地震学报,4(4):41-46.

李海华,吴德珍,马秀芳.1996.沿海地区1-3年强震危险性的层次分析[J].灾害学,11(4):30-34.

刘小凤,梅秀萍,张小美.2003.青藏高原北部地区地震窗口特征及其预报意义[J].西北地震学报,25(4):359-364.

吕坚,张福平,高建华,等.2003.东南沿海地震带的地震丛集窗及震级结构特征分析[J].地震,23(1):83-89.

马宗晋.1980.华北地壳的多(应力集中)点场与地震[J].地震地质,2(1):39-47.

彭美凤,林世美.1996.东南沿海地震形势分析[J].地震,16(2):197-201.

任镇寰,罗振暖,华卫.2002.粤闽赣交界地区地震活动若干特征及其地震大形势分析[J].华南地震,22(3):28-38.

魏柏林,冯绚敏,陈定国,等.2001.东南沿海地震活动特征[M].北京:地震出版社.

钟贻军,任镇寰.2003.1969年阳江6.4级地震发震构造研究[J].大地测量与地球动力学,23(4):92-98.