基于逐像元方法的2010年花莲地震前热异常分析*

杨 杰

(南阳师范学院,环境科学与旅游学院,河南南阳473061)

0 前言

地震前的温度异常变化现象早已为国内外所关注。随着卫星遥感技术的发展,利用红外传感器可以快速地探测地球表面大面积的温度场信息。20世纪80年代前苏联学者Gorny等(1988)首次报道了在中亚及东地中海地区,许多中强地震前出现大面积卫星热红外辐射增强现象。此后20多年,世界各国学者开展了大量的震例分析工作(尤 传 侠,1983;Mil'kis,1986;Gornyetal,1988;徐秀登等,1990;Tronin,1996;强祖基,赁常恭,1998;刘德富等,1999;Saraf,Choudhury,2005;顾菊开等,2003;邓志辉等,2005;钟美娇,张元生,2007),发现许多强震前均出现了不同程度地红外增温现象。但由于地震异常具有“强背景、弱信息”的特点,如何提取与构造活动有关的异常信息是一个难点问题。陈顺云等(2004)提出了地表亮度温度及年变基准场的概念,用分离窗方法和小波分析方法,提取了中国地表亮温的年变基准场;刘培洵等(2004)针对地下热异常信号可能淹没在气象信息之中的问题,提出提取地下热异常的新指标“透热指数”以消除天气的干扰;李金平等(2008)提出了一种基于参考基准场的震前热红外遥感定量分析模型与异常识别方法;王亚丽等(2008)通过小波包分析将热红外辐射信息的时间序列分解成不同频带的信号,通过分析各频带信号能量的变化规律进行事件性信号检测。

由于热红外成像仪受制于工作波长,云雨天气下无法连续获得地表热信息,马未宇(2008)、秦凯等(2008)将美国国家环境预报中心(NCEP)的气象同化资料引入到地震热异常研究中,提供了一种长时序、连续的数据源,成为云雨天气下红外卫星遥感数据的重要补充。秦凯等(2011)在剖析NCEP数据文件结构与各物理量内涵及其内在联系基础上提出了一种顾及不同地形单元下垫面属性差异的逐像元方法,并以发生在地形起伏变化较大的内陆地震为例,对此方法进行了检验。那么,逐像元方法是否适用于下垫面高程差异不大的海洋地震?据台湾气象部门测定,2010年2月7日,台湾花莲外海发生6.3级地震,震中位于(23.35°N,123.09°E),震源深度为15.5 km。本文基于Liu等(2007)的逐像元方法,分析此次地震前后两个月的NCEP-FNL地表等压面温度时空变化特征,揭示可能与该区域构造活动有关的震前热异常信息。

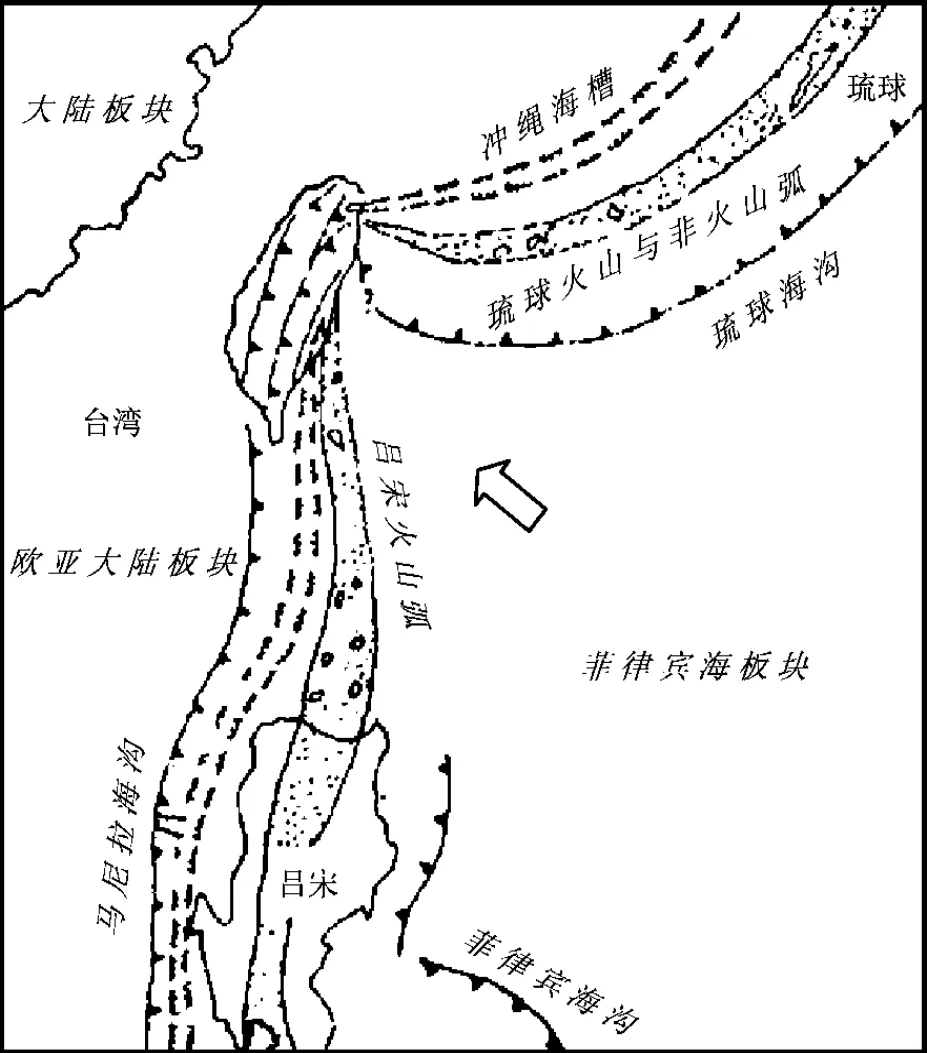

1 构造环境

图1为台湾及周边区域的板块构造分布图。从图中看出,台湾岛位于欧亚板块、菲律宾板块及南海亚板块交汇部位;由于菲律宾板块及欧亚大陆板块相接,使得这里成为应力集中和地震的高发区。在台湾东部有琉球弧沟系统,沿着琉球海沟,菲律宾海板块向北俯冲到欧亚大陆板块之下,最后两个板块间形成一系列的线性构造、琉球海沟和冲绳海槽。在台湾的南部则有吕宋弧沟系统,沿着马尼拉海沟,欧亚大陆板块上的南中国海盆向东俯冲到菲律宾板块之下(Liu et al,2007)。台湾地区的孕震应力源可分为两种:一种应力源来源于台湾岛西南的南海亚板块的由南西向北东的俯冲挤压作用;另一种应力来源于台湾岛东南部的菲律宾板块的由南东到北西的俯冲挤压作用。前一种地应力作用引发的地震震中一般位于台湾岛的西或西南部,而后一种引发地震的震中则多位于台湾岛的东部或东北部。此次2010年花莲6.3级地震应该属于第二种类型,是菲律宾板块向欧亚板块移动的结果。

图1 台湾地区地质构造(Liu et al,2007)Fig.1 Geotectonic background of Taiwan region(Liu et al,2007)

2 数据与方法

本文使用的数据来自美国国家环境预报中心(简称NCEP)与美国国家大气研究中心(简称NCAR)合作提供的最终全球再分析资料集(Final Operational Global Analysis),简称 NCEP-FNL资料。NCEP每日定时通过全球电信系统(Global Telecommunications System,简称GTS)与 美国国家环境卫星数据信息服务中心(National Environmental Satellite Data and Information Service,简称NESDIS)获得最近6 h内地面、船舶、无线电探空、探空气球、飞机及卫星等观测资料,然后进行统一的数据质量控制后进行同化处理,最终得到逐6 h(00时、06时、12时、18时)的全球1°×1°(全球共360×181个格点)的再分析资料(秦凯 等,2011),并通 过网 络(http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/)向全球用户免费分发。NCEP-FNL资料包含了海平面气压、表面温度、海冰等9个单层变量和位势高度、温度、东西风分量、南北风分量、相对湿度共5个全层次变量。其中,等压面温度值包括了1 000~10 hPa共26层的不同高度层的温度值。

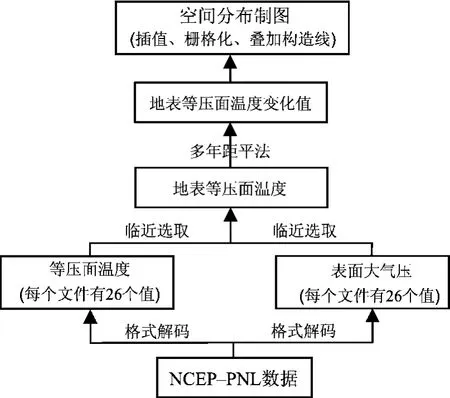

根据区域构造环境(Liu et al,2007)与一些学者得出的地震热异常结果(徐秀登等,1990;Tronin,1996;强祖基,赁常恭,1998;刘德富等,1999;Saraf,Choudhury,2005;顾菊开等,2003;邓志辉等,2003;钟美娇,张元生,2007),笔者选择(17~27°N、118~128°E)范围内的地震前后两个月(2010年1月与2月)的数据。同时,为了对比往年无震时期的情况,还收集了2001~2009年同一时间段的数据。传统方法(马未宇,2008;秦凯等,2008)采用NCEP-FNL资料中某一统一的高度层来研究其温度变化,难以有效揭示震前热异常的空间分布特征。为此,秦凯等(2011)提出了逐像元分析方法,即考虑下垫面属性差异根据各像元的地表大气压值来选取相应的等压面温度层,得到地表等压面温度。笔者基于该方法编写程序自动计算出地表等压面温度,由于温度变化受季节、气候气象及地形等多种因素影响,为了减少这些非震因素的干扰,以突出构造活动引起的温度异常,进一步采用多年距平方法求取地表等压面温度相对于历史同期的变化值,即用某天某时次的地表等压面温度数据减去多年同一时次的平均值。图2给出了具体的数据处理流程。

图2 数据处理流程图Fig.2 Flowchart for data processing

(1)在IDL中调用开源的动态链接库文件,读取二进制格点加工数据格式(简称为GRIB码)的2001~2010年10年间1、2月(一天4个文件,共2 368个)的NCEP-FNL资料。

(2)根据各物理量的记录号提取出等压面温度(每个文件26个值)和表面大气压(每个文件26个值)。

(3)根据各像元的地表大气压值来选取(临近原则)相应的等压面温度层,得到地表等压面温度TGIS(全称Temperature at Ground Isobaric Surface)。

(4)计算无震年份(2001~2009年)同一天同一时次的地表等压面温度的均值,并用2010年相对应数据减之,得到地表等压面温度变化值 ΔTGIS。

(5)在GMT软件中对文本格式的ΔTGIS数据进行差值处理后栅格化、并叠加矢量地图与构造边界线后生成空间分布图。

图3 震前ΔTGIS异常时空分布Fig.3 Spatio-temporal distribution of ΔTGISbefore Hualian MS6.3 earthquake in 2010

3 结果分析

通过分析2010年1、2月份的地表等压面温度变化值(ΔTGIS)的时空分布图(图 3)发现:2010年2月2日0时(世界标准时间,下同),在台湾岛北部地区出现了一个弱的异常高温区域;6小时后,该高温异常区域幅度增强,达到6℃;随后,逐渐扩大并向东南方向的震中位置移动,在2月3日0时,该高温异常区域面积扩至最大,但仍主要被控制在冲绳海槽和琉球海沟之间的海域;此后,该高温异常区域分散为两部分,一部分位于台湾岛内的线性构造及冲绳海槽附近,另一部分位于琉球海沟附近;2月4日6时,该高温异常区域再次出现在冲绳海槽和琉球海沟之间的海域,之后逐渐消失。

上述分析结果表明:(1)震前5天在菲律宾板块向欧亚板块移动的前端出现了明显的高温区域,随着地震的临近,该高温区域向震中方向发展,空间形态呈团状或带状孤立分布,有别于气象异常的大面积分布,且明显受到冲绳海槽和琉球海沟的控制;(2)该高温区域是采用多年距平方法得到的地表等压面温度变化值(ΔTGIS),在一定程度上剔除气象、太阳辐射等非震因素的干扰;(3)不同于气象增温,该高温区域不仅出现在白天,也出现在没有太阳照射的夜间。

图4 2010年2月2~4日地表大气压均值分布图Fig.4 Distribution of the mean value of Atmospheric Pressure on the ground on Feb.2~4,2010

由异常期间(2010年2月2~4日)的地表大气压均值分布图(图4)可知:虽然在大部分的海域地表等压面变化不大,但是在不同地形单元组成的菲律宾与台湾地区,其地表等压面存在很大差异。若采用统一高度层的等压面温度,则难以准确表达花莲地震前热异常的空间分布。可见,逐像元方法不仅适用于地形起伏变化较大的内陆地震,在有海岛分布的海洋地震也同样适用。

4 结论与讨论

笔者采用逐像元方法分析了2010年2月花莲6.3级地震前热异常时空分布特征。结果表明,在震前5天,出现了明显增温异常,幅度达到6℃左右;异常在空间分布上受区域构造控制。这与强祖基和赁常恭(1998)的结论“热红外临震前兆增温幅度为2~6℃,一般在增温异常发展到鼎盛时期后,在数天至2个月内发震即进入短期和临震时期”基本一致。遥感岩石力学实验表明(吴立新等,2006),岩石摩擦会产生热效应,摩擦过程中产生的热异常沿摩擦面分布,反映在构造地震,就意味着震前的热红外异常沿断层分布;摩擦滑动过程中因摩擦表面应力场的时空演化会导致红外温度场的时空演化,随着应力集中部位逐渐移向破裂位置,并且强度逐渐升高,沿摩擦面发展的高温辐射条带最终指向破裂部位。采用逐像元分析方法得到的花莲地震前热异常在空间上受区域构造控制,且随着地震的临近,异常区逐渐向震中迁移,与遥感岩石力学实验结果具有良好的对应关系。

目前,关于震前热异常的物理机理还不清楚,国内外学者提出了各种假说(吴立新等,2006):包括地下热传导、断层摩擦蠕动生热、应力致热、应力—耗散热效应、地球放气温室效应、应力激活岩石空穴电荷红外辐射及氡气衰变导致潜热释放等。笔者认为:震前孕震区岩石圈构造活动导致能量释放已经在岩石力学实验中得到了合理解释,但是这种能量是如何传输到近地表大气层的还有待进一步研究;特别是本文揭示的花莲地震前热异常除台湾岛外主要分布在海域,来自地下的能量要透过深层海水传输到近地表大气层,应该是多种地球物理过程的综合结果,包括地球排球导致的温室效应、潜热释放增温、大气电场作用等。

陈顺云,马瑾,刘培洵,等.2004.中国地表亮度温度年变基准场[J].地震地质,26(3):528-538.

邓志辉,陈梅花,王煜.2005.卫星热遥感技术在地震预测中的应用研究进展[J].大地测量与地球动力学,25(2):46-51.

顾菊开,张俊伟,马骏康.2003.中、强震前的热异常现象[J].地震研究,2:.

李金平,吴立新,刘善军,等.2008.强震前热红外异常识别方法与定量分析模型[J].中国矿业大学学报,37(6):799-813.

刘德富,彭克银,刘维贺,等.1999.地震有“热征兆”[J].地震学报,12(6):710-715.

刘培洵,刘力强,陈顺云,等.2004.从红外遥感图像提取地下热信息的透热指数法[J].地震地质,26(3):520-523.

马未宇.2008.汶川地震前的NCEP异常现象[J].科技导报,26(10):36-38.

强祖基,赁常恭.1998.卫星热红外图象亮温异常短临震兆[J].中国科学(D辑:地球科学),28(6):564-573.

秦凯,王斌,郭广猛,等.2008.使用NCEP数据分析新疆于田地震前异常增温[J].吉林大学学报(地球科学版),6:110-116.

秦凯,吴立新,马未宇.等.2011.基于NCEP数据的地震热红外遥感逐像元分析方法[J].遥感信息,(4):18-22.

王亚丽,陈桂华,康春丽,等.2008.利用小波包分析进行地震相关热红外辐射异常信息检测[J].地球物理学进展,23(2):368-374.

吴立新,刘善军,吴育华.2006.遥感—岩石力学引论——岩石受力灾变的红外遥感[M].北京:科学出版社.

徐秀登,强祖基,赁常恭.1990.突发性地面增温与临震前兆[J].地震地质,13(2):243-249.

尤传侠.1983.道孚地震的热异常[J].地震研究,6(S1):526-532.

钟美娇,张元生.2007.2005年10月8日巴基斯坦7.8级地震热红外异常[J].西北地震学报,29(2):137-140.

Gorny V I,Salman A G,Tronin,A A,et al.1988.The earth outgoing IR radiation as an indicator of seismic activity[J].Proc Acad Sci USSR,30(1):67-69.

Liu Shanjun,Yang Dongping,Wu Lixin,et al.2007.On the Features and Mechanism of Satellite Infrared Anomaly before Earthquakes in Taiwan Region[J].IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2007,Spain.

Mil'kis M R.1986.Meteorological precursors of earthquakes[J].Izvestiya,Earth Physics,22:195 -204.

Saraf A K,Choudhury S.2005.NOAA-AVHRR detects thermal anomaly associated with the 26 January 2001 Bhuj earthquake,Gujrat,India[J].International Journal of Remote Sensing,26:1 065 - 1 073.

Tronin A A.1996.Satellite thermal survey—a new tool for the studies of seismoactive regions[J].International Journal of Remote Sensing,17(8):1 439-1 455.