道阻且长:迷惘的中国私人银行

汪灵罡

私人银行的起源

私人银行(PrivateBanking)起源于瑞士日内瓦。哈佛大学商学院2010年发布的《瑞士私人银行——竞争力的 微 观 经 济 学》(《SwissPrivate Banking-MicroeconomicsofCompetitiveness》)报告认为,瑞士私人银行的历史最早可以追溯到14世纪,由意大利移民开办的货币兑换和贷款业务发展演变而来。

早期的瑞士银行家们,无论是职业操守还是理财水平都十分出色,以至于法国国王路易十六在1776至1788年间聘请瑞士银行家Jacques Necker担任法国的财务总监(Director-generaloftheFinances)达12年之久。1789年法国大革命前后,大量资金从法国涌入瑞士的私人银行寻求安全的庇护。1815年,维也纳外交会议确定并承认了瑞士的永久中立国地位,瑞士银行业的独立性相应得到巩固。在后来的第一次和第二次世界大战中,巨量资金(包括现货贵金属和珠宝、有价证券等)纷纷被参战国的富裕阶层甚至政府存放到瑞士的私人银行,这其中就包括后来引发极大争议的德国犹太人转移的财富和为纳粹德国保管的黄金。600余年来的长盛不衰与低调神秘,为瑞士的私人银行业赢得了卓越的国际声誉。

私人银行在中国

私人银行在中国银行业中的历史十分短暂,还不到10年。2005年,瑞士银行上海分行第一个将私人银行的理念和业务引入中国。随后,美国花旗银行上海分行于2006年3月开始提供私人银行服务。整整1年后的2007年3月,中国银行首开国内中资银行私人银行业务的先河。此后,招商银行、中国工商银行等中资银行及汇丰银行、渣打银行等多家外资银行也相继在国内拓展私人银行业务。当前到底有多少家中国的银行开展了私人银行业务,尚无权威统计。但在中国银行2011年发布的《中国私人银行与财富管理行业报告》第8页中,中国银行统计截止到2010年底,“中国有129家银行机构提供财富管理服务”。我们有理由相信,目前提供私人银行服务的银行数量比2011年的更多。

数量如此之多的中国银行业机构已经开展了私人银行业务,那么这些中国私人银行的服务水平和实力究竟如何呢?

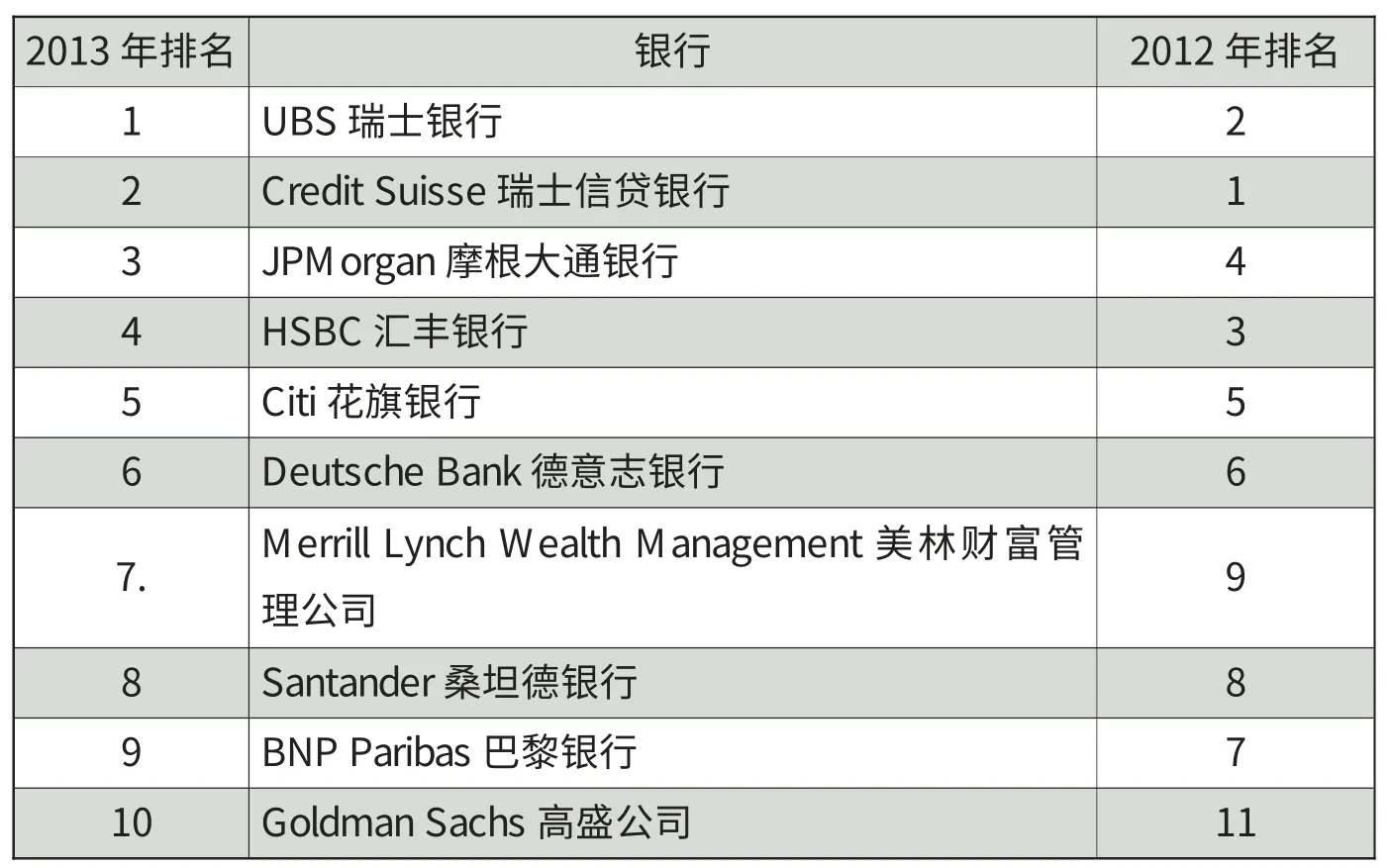

国际权威资本市场期刊《欧洲货币》(《EuropeMoney》)杂志每年都会根据世界各国和地区金融业上一年度的盈利情况、业务创新及竞争能力等方面的业绩表现,评选出当年全球金融业最佳成就奖和最佳银行。2013年2月,《欧洲货币》公布了一年一度的世界私人银行排名,按照综合服务水平和上年度实际管理资产规模两个标准,为世界主要私人银行排了座次。

从这两个排名来看,中国的私人银行业务与国际先进水平还存在不小的差距,也与中国银行业在当今国际银行业中的重要性程度不相称。

当前国内许多银行对中国私人银行的前景盲目乐观,深信私人银行将成为银行业新的利润增长点,为之投入了巨大的人力和资源成本。尽管已经有国内银行声称其私人银行业务已经开始盈利,但这些银行实际上并没有对私人银行进行独立分账、独立核算,而将许多成本费用,如摊销的渠道维护,固定资产使用和人员薪酬福利等还是计入个金或零售业务部支出。如果所谓私人银行利润是基于假设的成本计算,并经不起推敲。

私人银行的中外差距

笔者认为私人银行在欧洲和北美地区的发展和兴盛具有特殊的历史背景,其经营模式极难复制,整个亚洲地区都还没有产生真正可与欧美成功先例比肩的私人银行。中国的私人银行还远不成熟,还有太长的路要走。那么,中国私人银行的差距到底在哪里呢?

1.“赝品”的产品与服务。私人银行的目标客户是“高净值客户”(high-net-worth individual,HNWI)。何谓“高净值客户”?美国证券交易委员会(SEC)在规定投资顾问需年度向SEC报告的ADV表格中,将“高净值客户”定义为“个人或夫妇拥有至少100万美元以上的客户”;国内私人银行对客户的资产要求与此基本相一致甚至更高。从客户的进入门槛来看,中国的私人银行已经与国际标准趋同。但若论产品与服务,中国的私人银行还算不上真正的私人银行,私人银行客户经理更大程度上只是销售人员,客户享受的服务不过是VIP客户待遇的升级版本而已。

首先,产品严重同质化。目前国内私人银行产品的主要落脚点还是吸收存款、赚取佣金和管理费,主要集中在销售三大类投资理财产品,即现金管理类/货币市场类产品(通知存款、挂钩不同交易指数的结构性存款等、投资于银行间和交易所市场的货币市场基金)、固定收益类产品(国债、债券型基金、保本型基金、固定收益类信托计划、固定收益类保险产品等)和权益类产品(股票型基金、混合型基金、股票指数基金、股票类信托计划、权益类保险产品等)。少数国内私人银行也提供初级的另类投资产品(alternativeinvestment),如未上市公司股权权益性投资(PE)、境外房地产、艺术品、钻石、顶级红酒投资等。即便就是这些选择余地不大的投资理财产品,也多是由第三方的基金或信托提供的批量化产品,非私人银行客户的高端VIP客户也一样可以自由购买。绝大多数的国内私人银行目前还不具备为客户量身定做产品、专门设计满足其投资需求、财富管理的能力;偶尔有创新型的产品推出,也因为无法申请知识产权而迅速地被同业复制。产品设计能力的不足直接导致了中国私人银行业务美誉度不高和客户的忠诚度低的瓶颈问题。

其次,服务体验不佳。装修豪华的办公室、美味的咖啡、海外旅行或者海鲜派对等,都不过是私人银行服务的皮毛。要赢得私人银行客户的信任,也远非帮助客户达成几个心愿、几个产品实现预期收益能够达成。欧美的许多私人银行甚至为某些家族服务了几代人,这种坚不可摧的信任和依赖是建立在无数次成功交易和风险考验基础上的。此外,确保私人银行客户在不同渠道感受标准一致的服务体验亦是一项挑战。在中国,许多高净值客户仍然习惯去零售网点办理业务,因此银行需要重视在各个接触点都能为私人银行客户提供优质的服务。但有时,由于零售银行网点和私人银行之间存在客户资源的相互重叠和业务部门相互竞争的情况,争相延揽客户反而造成客户体验不佳以致最终客户流失。麦肯锡公司《2012年中国私人银行市场报告》称“约有四成私人银行客户不满意目前的服务”。

表1 2013年世界最佳私人银行前十名(按综合服务水平排名)

表2 2013年世界最大私人银行前二十名(按前一年资产管理规模排名)

2.专业人才资源匮乏。私人银行客户对专属客户经理的期望不是会陪打高尔夫的花瓶,不是标榜可以为客户安排购买游艇、私人飞机等超高端增值服务的联络人,也不是理财产品或保险、基金的销售人员:这些领域无不拥有比私人银行家更多更优秀的专业人士。私人银行客户需要的是能够充分理解客户需求、真正为客户设身处地规划财务和专门需求的知识广博、人生阅历丰富的专业性人才。

国内私人银行客户经理多出身于零售银行业务部门,知识结构颇为单一。无论是从提供极度同质化的客户服务过渡到满足高度个性化的客户需求,还是高净值客户关系的拓展与维护、综合技能学习、个人气质养成等诸方面都还需要较长时间来磨练。这绝不是考几张专业资格证书、出国培训几个月可以解决的。从更大的范围上来说,即使是分管私人银行的高管,又有几人真正地做过私人银行业务、称得上“私人银行家”?好不容易从境外引进和本土培养的为数不多的合格专业人才,在众多私人银行不断挖墙脚角之下频繁跳槽,哪里还有心思沉淀知识、分享经验?

只有有钱人才能够理解有钱人。正如非大牌时尚杂志的编辑不能指导明星穿衣一样,非出身于财务优越背景的私人银行客户经理很难与高净值客户对话。大多数私人银行客户都有丰富的人生经历,自信而挑剔。试想,一个生活经验有限、完整经济周期还没有体验过、自己也没有多少财富可以打理的年轻私人银行客户经理,如何去赢得私人银行客户的信赖?又有哪一个高净值客户愿意把自己的财产交给一个时时刻刻只算计着可以从自己身上赚取佣金的投资顾问去打理?

国内私人银行人才的匮乏不仅体现在一线客户经理上,也存在于中后台支持和网络分布上。欲要打造国际水平的私人银行,一定要有较为强大的海外服务能力,而这是国内私人银行目前还无法企及的高度。即使是耕耘海外市场多年的中国银行,也不得不于2012年放弃了在欧洲的私人银行业务。

3.银行业法规限制与客户不成熟。当前中国金融业不允许混业经营,实行严格的“分业经营、分业管理”。私人银行业务只能由银行经营,而银行则不能持有证券、基金、信托和资产管理牌照。而在欧美成熟市场,私人银行可以由银行,也允许由财富管理公司、信托公司经营。不同形式、不同专长的私人银行机构,最大限度地满足不同类型客户的不同需求。比如,为规避没有财富管理能力的子女挥霍钱财,客户可以先将巨额财产信托给私人银行,由私人银行管理,然后再指定子女为受益人。根据信托法,被信托的财产成为独立于委托人、银行及受益人的独立财产。同时,即使委托人破产,债权人也不得要求以被信托的财产清偿债务。再比如,美国允许金融混业,这样私人银行可以在做好信息隔离和风险防火墙的前提下,直接由本行的证券交易部门接受客户委托,为客户交易股票等有价证券。在增加业务收入的同时,也增强了客户性,高盛公司是此类业务的翘楚。客观地说,中国银行业法规的许多限制大大约束了中国私人银行功能的发挥,使得私人银行不得不借助于种种第三方机构才可以实现客户的财务管理需求,增加了私人银行客户流失风险。

与此同时,国内私人银行客户的成熟程度也不高,仍需要耐心培育。目前中国的私人银行客户多是白手起家的“富一代”,对自己的财富管理能力充分自信,对私人银行的专业水准普遍抱有不信任的态度。不同于欧美私人银行客户财富保值、财富传承的理念,国内私人银行客户风险偏好较高,乐意尝试较高风险、较高收益的投资产品。为满足此类的需求,国内私人银行积极向他们推荐嵌入了衍生结构和资金杠杆的理财产品。而一旦理财产品表现不如意或发生大幅的亏损,客户必然与银行发生争执纠纷,甚至对簿公堂,最终为银行带来巨大的声誉风险。客户的成熟和私人银行的进步,都还有待市场的洗礼和时光的打磨,着急不得。

民生银行和麦肯锡咨询公司发布的《2012年中国私人银行市场报告》预测:“得益于中国经济的持续较快增长,中国高净值人士群体基础在未来数年还将进一步扩大。据估计,未来三年的高净值人士和超高净值人士群体的年复合增长率将达到20%左右。到2015年,高净值人士人数将达到近200万,超高净值人士人数将达到近13万,是2012年人数的近2倍。”对中国私人银行的未来充满了憧憬。然而笔者认为,中国的私人银行业还没有找准明确的定位,仍然在向高净值客户提供个性化服务与向高端客户销售理财产品之间徘徊。在较长的时间内,中国私人银行业不得不继续模仿和复制欧美成熟市场,对私人银行对整个银行利润的贡献也不能高估。