新国际产业转移、新国际货币体系与中国发展转型

南开大学产业经济课题组

摘要:始于1970年代的美国经济全面转型是导致全球经济失衡和2008年国际金融危机的首要前提。欧美经济的虚拟化是与国际产业转移相辅相成的统一过程,其“再工业化”将深刻影响国际分工格局并重塑国际产业体系。美元和欧元共同主导的“双本位”国际货币体系难以避免“滥币陷阱”,债务危机可能成为欧美经济实现“再平衡”之前的一种常态。后危机时期中国经济面临着产业升级和金融深化的双重难题,唯有形成内生技术能力、内生市场需求和加速人民币国际化,才能实现发展方式转变和可持续发展。

关键词:国际产业分工;国际货币体系;产业升级;人民币国际化

中图分类号:F120.3 文献标识码:A 文章编号:1005—2674(2013)03—016—07

自美国雷曼兄弟公司破产引发国际金融危机以来,危机的影响依然在蔓延。这场危机与1929—1933年的大危机有着本质性差别。前者的根源在于经济虚拟化背景下的“去工业化”和流动性过剩,而后者的根源则在于工业化背景下的生产过剩和有效需求不足。2008年国际金融危机和随后伴生的欧美债务危机,是全球经济失衡、经济虚拟化和国际金融体系重大缺陷共同作用的结果,充分暴露了世界经济发展方式不可持续的突出问题。只有深刻认识美国始于1970年代的经济转型,以及美欧发达经济体在经济全球化中所走的新式发展道路,才可能充分揭示这场危机的性质及其对国际产业分工和国际金融体系必将产生的深远影响。而新的国际产业体系和货币体系的逐步形成,将日益倒逼中国经济的全面调整和转型。

一、经济虚拟化与国际产业转移

1970年代初,美元与黄金脱钩,美国经济开始发生转型。至1980年代初,美国经济出现了两个根本性变化,由此走上了新式发展道路,并形成了新的发展模式。

1.美国的产业结构发生了根本性变化,“去工业化”和经济虚拟化成为其发展模式的鲜明特征。1980—2008年,美国实体经济部门增加值占GDP的比重由40%降为28%(其中制造业由20%降为11%),传统服务业增加值的比重稳定在24%-26%之间,虚拟经济部门增加值的比重则由22%升至33%。

2.美国的国际收支发生了根本性变化。与1960—1982年相比,1983年以来,经常项目由顺差转为逆差,这意味着美国由“世界工厂”变为全球“净消费者”。同时,资本项目由逆差转为顺差,境外美元资产膨胀。“去工业化”、经济虚拟化与贸易失衡、境外美元资产膨胀,是美国经济转型的统一过程。

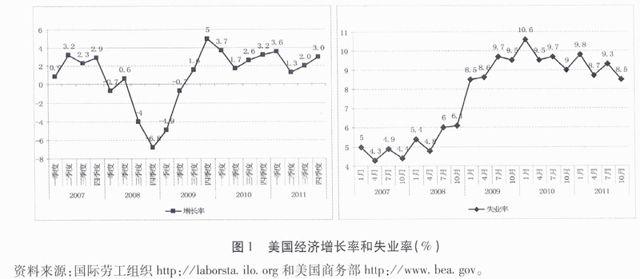

与美国“去工业化”和经济虚拟化相伴随的是“就业创造”与“GDP创造”的背离。2009年,虚拟经济部门、实体经济部门和传统服务业的GDP创造均值依次为19.29万美元/人、13.74万美元/人和6.11万美元/人。可见,虚拟经济部门的GDP创造能力明显高于实体经济部门和传统服务业。进一步对比2009年不同产业部门的GDP贡献率与就业贡献率可以发现:(1)虚拟经济部门的GDP贡献率最高,而就业贡献率最低,分别为33.58%和17.94%;(2)传统服务业的GDP贡献率最低,而就业贡献率最高,分别为25.94%和43.72%;(3)实体经济部门的GDP贡献率与就业贡献率依然大体相当,分别为26.87%和20.15%,但是已远低于1950年51.09%和47.78%的水平。可见,实体经济虽然在拉动经济增长的同时带动了就业增加,然而,一方面“去工业化”已大大削弱了美国实体经济的GDP创造能力(即在国民经济中的比重),进而其就业创造能力随之大幅降低;另一方面实体经济本身的“智能化”、“数字化”使其就业创造能力下降。2009年以来,美国经济逐渐走出衰退并实现复苏,但失业率依然居高不下(参见图1)。其症结就在于其“就业创造”与“GDP创造”的背离。若要增加就业,则须扩大对传统服务业的投资,然而与虚拟经济部门相比它并不具有吸引力。对于虚拟经济主导下的美国经济,“奥肯定律”已然失效,凯恩斯主义适用于1930年代工业化时期的大危机,但难以解释当代的“无就业复苏”。

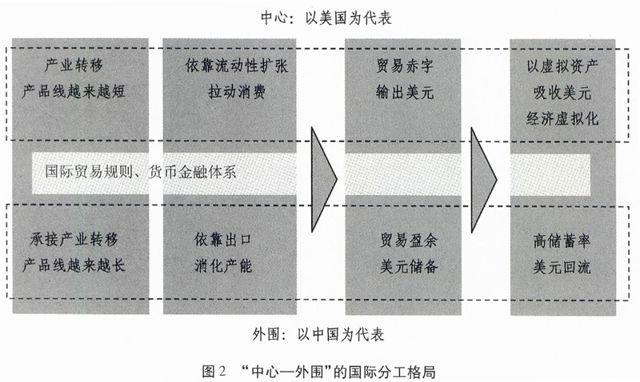

发达国家的经济虚拟化与其产业的国际转移,如同一枚硬币的两面,是相辅相成的。1980年代,对外开放政策使中国经济加入国际大循环,开始再次融入国际分工体系。在这一轮全球化中,以美国为代表的发达国家,居于国际分工体系的“中心”,以中国为代表的发展中国家居于“外围”(参见图2)。

(1)发达国家通过直接投资和产业链整合,将产业链中的低端部分转移到“外围国家”;中国凭借自身的组合优势,包括低成本的生产要素、相对完善的产业配套能力、规模大且快速成长的市场,承接了国际产业转移。不仅如此,随着“外围国家”学习能力的增强,发达国家的产业转移也逐步升级,即由低端走向中高端。因此,发达国家向发展中国家转移的产业越来越多,从发展中国家进口的产品线越来越长,而发展中国家从发达国家进口的高端产品线越来越短。

(2)美国依靠流动性扩张刺激消费;以中国为代表的新兴经济体依靠出口消化产能。美国通过贸易赤字获得商品,同时输出美元;以中国为代表的新兴经济体贸易盈余,成为美元的吸纳地。该循环的实质是发达国家用高端产品同发展中国家交换低端产品,同时通过有利的国际贸易规则和货币金融体系,最大限度地从这种交换中获取福利。

(3)高储蓄率的贸易顺差国(特别是中国),需要将外汇储备转换为美元资产,从而美元回流;美国依靠虚拟资产吸收境外美元,从而经济虚拟化,并进一步支撑了其流动性扩张。

可见,中心国家与外围国家相互间形成了“路径依赖”。美国通过经常项目的持续逆差向外输出美元,而且规模越来越大。美国贸易赤字的根源在于不断扩大的国内储蓄与投资间的缺口,是其私人和政府低储蓄和透支未来的结果。包括中国等新兴经济体在内的其他国家的资本流入美国,实质上是为美国的贸易赤字融资,美国则是通过在国际金融市场上大量融资来维持投资和消费水平。

“主导”与“挤压”是理解当代“中心-外围”的关键。一方面,以美国为代表的“中心国家”主导着经济全球化、国际分工格局和全球增长模式,“外围国家”生产什么、产品卖到哪里去这些带有根本性的经济问题,在很大程度上是由“中心国家”主导的。另一方面,“外围国家”对“中心国家”形成挤压,在发展中国家承接发达国家失去竞争优势的产业或产业环节的过程中,发达国家的产业链须向高端拉伸或培育出新兴产业,然而,即使信息技术革命都难以让美国用高端产品足以交换所需的低端产品。因此,必然依靠虚拟资产吸收境外美元,从而导致经济虚拟化和经济失衡。

二、新国际产业体系和新国际货币体系

本轮危机是对全球经济失衡的强制平衡,并将使经济全球化出现新的趋势,主要体现为欧美经济的“再工业化”、新国际产业分工和产业体系的逐步形成,以及有第三方加入的新国际货币体系的逐步形成。

1.从再工业化到新国际产业体系

透过本轮金融危机可以更清醒地认识GDP的本质。目前,世界通行的总量核算采用的是SNA体系,这是一种最终价值核算。在该体系下,华尔街创造的新价值与汽车业创造的新价值毫无二异,一样计入GDP。其实,历史上还曾存在一种物质产品核算体系与之相对应,这就是已经淡出的MPS体系。在该体系下,华尔街并不创造物质财富,与汽车业截然不同。以美国经济为例,1980年代以前它既是SNA体系下的最大经济体,也是MPS体系下的最大经济体;而“去工业化”和经济虚拟化后,它只能是SNA体系下的最大经济体了。GDP这一总量指标实际上抹杀了实体经济与虚拟经济的界限,这在工业化时代并未产生实质性影响,但在“去工业化”时代则会掩盖GDP中的泡沫膨胀。只有拨开GDP迷雾,才能走出对GDP的迷恋。

透过本轮金融危机还可以更清醒地认识高科技和现代金融的本质。高科技只能来源于生产过程,即使是产学研协同创新也不能脱离生产过程。不仅如此,高科技只有与生产过程紧密结合才能真正创造价值,才有真实意义。仅靠所谓高科技概念虽能创造货币财富和GDP,但实际上创造的只能是价值符号和泡沫。金融从本源上就是由生产和流通派生而来,世界金融中心在历史上都曾充当世界工厂或贸易中心。人们一度撇开经济学基本原理,认为现代金融可以脱离实体经济而通过金融创新和衍生品发展起来。金融危机再一次揭示出,失去了制造业和实体经济,高科技和现代金融就失去了根基,只能是无源之水、无本之木。

欧美经济失衡、金融危机和债务危机是国际产业转移和经济虚拟化同一过程的结果,在本质上则反映了富人经济与大众经济的矛盾和冲突。就资本而言,高利润、高价值和高端化永远是追逐的目标,从微观角度看这并不成其为问题。但是,对于国民经济则会造成严重后果,因为价值创造与就业创造并不总是一致的,对于大众而言,就业乃民生之本,就业永远比GDP更为重要。“占领华尔街”运动打出的“1%对99%”口号的实质,就是富人经济与大众经济的博弈。资本忽视以所谓“低端”、“低价值”和“大众参与”为特征的实体经济,但政府始终要用政策来维系。

后危机时期,发达国家更加注重用科技引领实体经济发展,重返高端制造业,全球制造业生产方式和商业模式可能由此发生革命性变化。例如,美国增加对新能源的投入,希望新能源能成为新的经济增长点。其实质是通过“再工业化”延长国内高端产品线,塑造新的竞争优势,以高附加价值产品平衡与外围国家中低端产品间的贸易。由此会带来两个需要特别重视的问题:

其一,新型贸易保护的风险加大。发展新能源的一个基本障碍是:与传统能源相比成本过高,而依靠技术创新发展新能源的速度慢。因此,新能源的发展需要政府补贴。补贴的程度直接与传统能源价格相关。只有传统能源价格上涨到一定程度,补贴才能解除,新能源才能成为具有自生能力和可持续发展的产业。可行的办法就是提高传统能源的价格。如何提高?就是制定更严格的环境保护规则。实际上,发达国家酝酿把碳排放与贸易挂钩,征收“碳关税”,与其发展新能源是紧密相关的,是针对以传统能源为主的外围国家的新型贸易保护。

其二,世界产业调整和发展的路径存在很大的不确定性。例如,发展清洁能源的大方向全球都认可,但在发展路径上仍有很大的不确定性。在传统能源基础上通过碳收集降低污染率的方式发展清洁能源,还是发展风能、太阳能、生物能源等新能源。为什么要强调这种差异呢?因为对产业发展路径的判断失误,会产生很大的负面影响。在1980年代后期发达国家都认可新一轮全球经济增长的方向是信息产业。但是对于信息产业的发展路径,美国与日本分歧很大。日本认为未来的信息产业发展方向是大型计算机,美国认为是计算机的小型化。结果证明,信息产业的发展按照美国的路径走,所以,日本在后来的整个信息产业的10年繁荣中难以居于领先地位。所以,即使认定未来全球产业调整的重点是发展清洁能源,但对于它的路径还应该给予高度关注。这不仅对中国承接国际产业转移,而且对中国参与全球产业竞争有着重要意义。

在“再工业化”的同时,发达国家缩减财政赤字,居民改变消费模式。在应对本轮危机中,美国实际上是用更多的流动性来解决流动性过剩问题。虽然“无就业复苏”使美国只能维持超低利率,经济刺激计划难以退出,2012年9月又推出了第三轮量化宽松政策,但是缩减财政赤字和发展实体经济作为推动美国经济“再平衡”的两轮,缺一不可。发达经济体财政赤字的缩减,居民消费模式的改变,将会使市场需求成为后危机时代全球经济最稀缺的资源之一,进而全球贸易增长在短期内难以恢复到危机前的水平,这必将对中国的外向型经济形成制约。

2.从双本位体系到新国际货币体系

布雷顿森林体系确立了“美元霸权”地位,美元与黄金在1970年代初脱钩后,欧洲各主权货币联合对抗美元的“蛇形浮动”制度并未实际奏效,美元的本位货币地位并未被动摇。可见,多国的主权货币即使联合起来也难以与美元这种单一主权货币相抗衡,其根源就在于欧洲各国的经济发展水平存在明显差异。欧元诞生的实质,是以马克(其背后是强大的实体经济)为核心的众多主权货币的“结晶过程”。欧元的出现解决了“联合”的问题,使得国际货币体系演变为“双本位”体系。

根据国际货币基金组织公布的各国官方外汇储备,美元所占份额依然居于主导地位,但已由2000年的71.13%降至2008年的64.12%;同期欧元所占份额则逐年增加,由18.29%升至26.51%;英镑和日元所占份额维持在7.1-7.5%之间。“双本位”国际货币体系是缺乏稳定性的货币体系。如果美元超发行或贬值,欧元势必跟进,否则欧元升值。这一方面将抑制欧元区出口,进而影响实体经济发展,造成就业压力;另一方面将导致国际资本涌入进行投机套利,进而加剧欧元和欧元资产价格波动。反之亦然,如果欧元超发行或贬值,美元也势必跟进。两种本位货币轮番增发,世界因此从未像今天这样流动性膨胀。

欧元的出现并不能消除欧元区各国经济发展水平的明显差异,这也是欧债危机的症结所在。欧元区各国分享了货币一体化的“红利”。例如,德国可以将欧元区市场视同国内市场,从而支撑了其制造业出口;以“欧猪五国(PIIGS)”为代表的其他大多数欧元区国家依托欧元的本位货币地位,出现了类似美国1980年代初的经济转型,同样走上了新式发展道路并形成了新的发展模式——经济虚拟化、经常项目逆差、大规模举债和境外欧元资产膨胀。因此,在分享货币一体化“红利”的同时,也就不得不共同面对债务危机的挑战。

“双本位”国际货币体系决定了全球经济的动荡,债务危机可能成为欧美经济实现“再工业化”和“再平衡”之前的一种常态。“中心国家”发展虚拟经济和债务经济,“外围国家”发展实体经济、输出商品和提供融资的国际分工格局,不可能造就一个“和谐世界”。从经济层面来看,建设和谐世界的必不可少的条件是国际货币体系的稳定,而这只能通过拥有强大实体经济的第三方的加入,以避免“双本位”体系下的“滥币陷阱”。这同时也就意味着人民币国际化和“三足鼎立”的新国际货币体系的形成。

三、中国经济发展的全面转型

本轮危机与中国发展方式转变、经济结构调整的关键时期不期而遇,形成了新的挑战与既有矛盾相互交织。后危机时期世界经济的深度调整和变革,将进一步倒逼中国经济发展模式的全面转型。目前,中国既存在实体经济和制造业大而不强的问题,也存在着虚拟经济和金融市场发展滞后的问题,产业升级与金融深化的双重任务需要在良性互动中一并完成。

1.商品输出、资本输出和人民币国际化

中国的市场化改革实质上有两重涵义——对内搞活和对外开放。前者的突出意义在于,使人口由不流动转为流动。这不仅为工业化贡献了“人口红利”,更重要的是使中国的生产要素(包括劳动力、资本、资源和能源)、产业配套、市场规模等潜在优势,积聚形成了现实的组合优势。同时,对外开放使中国的组合优势与1980年代的国际产业转移相契合,引进了资本、技术和营销网络,并通过FDI融入全球生产网络,逐步成为“世界工厂”和出口大国,被认为是“经济全球化最大的发展中赢家”。

在中国经济的市场化、工业化和国际化进程中,有两个年份和两场“群众运动”应当给予特别关注。1997年中国经济出现了改革以来的第一次通货紧缩,这是进入市场经济的根本标志,有效需求由此成为中国经济兴衰的一个基本决定因素。内需不足的必然结果就是扩大外需,因此,商品输出浪潮成为了中国改革以来的一轮“群众运动”。这一系列现象并非“中国特色”,而是工业化国家的共同特征。

从1999年开始,中国的国际收支保持经常项目和资本项目的“双顺差”,而且已经由当年的263亿美元持续快速地扩大到2010年的4717亿美元。这一方面在国际市场造成人民币持续升值的压力,另一方面在国内造成流动性膨胀和人民币贬值。双顺差是人民币“内贬”和“外升”的同一根源。

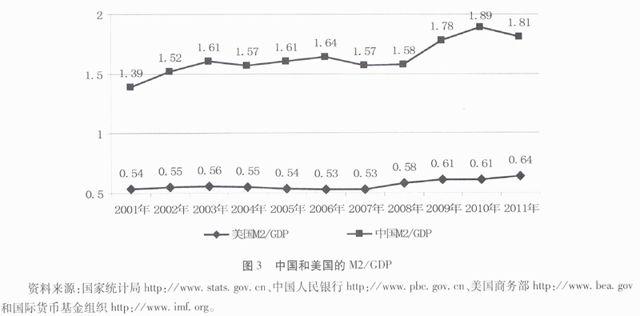

由M2对GDP的比值可以看出,1980年以来美国的该比值维持在0.6左右,即使为应对危机实施的前两轮量化宽松政策,分别释放了1.7万亿美元和0.6万亿美元的流动性,情况亦是如此。然而,1999年以来中国的M2对GDP比值始终在1.2以上,2010年达到了1.89(参见图3)。“内贬-外升”的必然结果就是人民币和人民币资本输出,因此,资本输出浪潮成为了中国改革以来的又一轮“群众运动”。

2003-2011年,中国的非金融类对外直接投资年均增长超过50%,2010年以来超过600亿美元。这就如同1970年代前的美国和1960年代后的德国,通过资本项目逆差输出本币和本币资本,以对冲经常项目顺差。同时,这也像当年的英美一样,通过资本国际化,实现用世界的资源支撑本国的“世界工厂”地位。当前,中国的资本输出实质上不仅是人民币国际化的现实起点,而且是一个重要支点。反过来,人民币国际化将有助于资本输出和全球配置资源。进一步,人民币国际化还将有助于避免双本位体系下的“滥币陷阱”,推动新国际货币体系的形成。这可以被认为是人民币国际化的双重意义。

在不同的历史条件下,已实现本币国际化的发达国家所走的路径并不相同。从目前来看,我国试图通过“跨境贸易人民币结算”和“人民币离岸市场”相结合的路径推动人民币国际化。这是存在问题的。跨境贸易人民币结算只会使中国的美元外汇储备增加,在美元长期来看趋于贬值的背景下,外汇储备的风险难以释放并将持续累积。人民币离岸市场必然倒逼资本项目开放,而资本项目开放是中国市场化改革(包括利率和汇率)的最后一步,这意味着市场化改革已基本完成。进一步,离岸市场并非人民币国际化的条件,而是与人民币国际化相伴而生的结果。

人们都知道美元贬值可以使美国逃债,但其中的道理又是什么呢?是一国海外资产与负债的币种结构。美国的海外资产(即对外债权,如在华FDI)以外币计价,对外债务(如美国国债)以本币计价。美元贬值并不改变美国的债务负担,但其海外资产价值和投资收益折算为美元则会增加,因此,偿债能力随之增强。在理论上,如果美元贬值足够充分,而美国在华FDI的收益率足够高,中国就会由美国的债权人变为债务人。在美国是全球最大的债务国和经常项目中的投资收益为正这样两个基本前提下,就不难理解在一些年份虽然其经常项目逆差相当大,但当年外债余额(净国际投资头寸)不增反降了。由此可见,在人民币国际化过程中应当:(1)减少美元债权或把美元债权转换为人民币债权,其含义是减持美国国债,同时向海外输出人民币(如发放人民币贷款);(2)减少人民币债务或把人民币债务转换为美元债务,其含义是摒弃现实中依然存在的对外资的超国民待遇,同时鼓励中国企业“走出去”和扩大对外直接投资。从根本上讲,中国应扩大进口,减少顺差,追求进出口平衡增长,此时若以人民币结算则超过3万亿美元的外汇储备可以发挥担保的功能作用。

人民币国际化不仅意味着人民币“走出去”,走出去的人民币只有“回得来”,才能真正实现国际化。回得来不仅是指人民币持有者可以购买中国的商品和劳务,而且是指可以投资于中国的金融市场。后者正是制约人民币国际化的主要瓶颈,这就要求中国金融市场的发展。其中,最为基础的是利率市场化和人民币汇率自由浮动。应当指出的是,金融深化须围绕本国实体经济的需要而展开,只有这样才能取得一石二鸟、相得益彰的效果——一方面促进实体经济发展,另一方面推动人民币国际化。人民币作为拥有强大实体经济的第三方融入当前缺乏稳定性的双本位货币体系,也将使之演变为相对稳定的新国际货币体系。

2.内生市场需求、内生技术能力与产业升级

后危机时期,中国产业发展的条件发生了深刻变化。从外部来看,随着欧美国家的“再工业化”和“去杠杆化”,中国难以依托海外市场需求消化过剩产能。同时,随着“后京都议定书时代”的到来,节能减排的国际压力将不断加大。从国内来看,随着人口结构性变化的加快,劳动力的充分供给和人口红利将逐步消失。同时,随着反映市场供求关系、资源稀缺程度和环境损害成本的生产要素和资源价格形成机制的完善,中国将进入一个生产要素成本周期性持续上升的阶段,CPI上涨将不仅仅是一个短期现象。

产业升级的直接驱动力来源于两个方面——消费需求和技术创新。第一,中国须立足于内生消费需求拉动产业升级,以消费结构升级带动产业持续成长。为此,就要从根本上避免业已形成的不利于劳动力的收入分配结构的固化。中国不仅要提高居民收入在国民收入分配中的比重,实现居民收入增长和经济发展同步;提高劳动报酬在初次分配中的比重,实现劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。同时,要建立覆盖城乡居民的社会保障体系,实现基本公共服务的均等化。其要义在于释放居民所面对的风险和不确定性,进而将收人更多地用于消费而不是储蓄。特别需要关注的是,通过发展教育特别是针对农村和城镇低收入群体的教育,实现人力资本的积累,为城乡居民收入水平的提高创造条件。近年来,随着刘易斯拐点的到来,劳动收入的差距已出现缩小趋势,然而,总体收入差距依然在扩大,库兹涅茨“倒U曲线”的拐点尚未显现。其中的症结就在于财产性(或资产性)收入差距扩大,并成为致使整体收入差距扩大的主导因素。因此,消除不同群体在财产和资产占有上的不平等,已成为调整收入分配结构,进而扩大消费需求的题中应有之义。第二,中国还须立足于内生技术能力推动产业升级,依托技术创新来改造传统产业和发展新兴产业。技术创新是分工深化与市场规模扩大循环累积的结果。随着30多年高增长,中国已拥有的制造业基础和基于加工组装能力的市场规模,使其逐步具备了实现自主创新的基本条件。目前的关键在于处理好政府与企业在技术创新中的关系。企业及其组织能力是技术创新的载体。1990年代以来,中国的技术创新与发达国家表现出相似的特征,即中小企业成为了技术创新的主体。实际上其含义完全不同,发达国家表现为中小企业的技术创新,其背后隐藏着大公司的影子,钱德勒式的技术创新并没有过时,不过是在1990年代后取得了新的形式罢了,由大公司主导技术创新的本质并没有改变。因此,通过深化垄断行业改革、引入竞争机制和推进公平准入,在市场竞争中生成有竞争力的大公司,是中国实现技术创新的必由之路。政府在技术创新中的作用,主要是更多地运用竞争政策而不是产业政策,致力于建设有效率的市场体系,通过提高交易效率来降低交易成本,进而促进分工的深化。

责任编辑:胡岳岷