信息技术支持下的“人口分布”学生自主探究学习实践

上海市闵行二中(200240) 杨中秀

一、对自主学习的探讨

国家与上海中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)均强调高中阶段教育要注重学生自主学习能力的培养。作为一名在上海一期、二期课改指引下成长的青年教师,无论在教育思想观念上,还是教育实践改革上,都带有时代的先进性,但是传统教育的思想根深蒂固、积重难返,也深刻的认识到,在先进理念的指引下,我们的行动严重滞缓,我们的改革谨小慎微,我们的学生学力缺乏,与时代要求格格不入,我们的教学改革势在必行。我校作为一所信息技术特色学校,从2006年起尝试信息技术支持下的课程教学改革,2010年起,探索“一人一机”教学环境下,学生“自主、探究、合作、交流、创新”的新型教学模式。地理学科作为重点实践小组,积极开展学校互动家园与知识管理平台下的课堂教学改革实践研究,旨在转变教学方式,培养学生自主学习的意识与能力,经过两年的实践、摸索,我们欣喜地看到了自主、合作、探究的学习模式,但欣喜之余,我们应当承认,教师的教学方式、学生的学习方式没有得到根本的改变,我们的课堂经常只是穿着自主学习的时髦外衣,实质是被动学习的传统思维。我们的教学环境优化了、学生交流表达的机会增多了,课堂气氛活跃了,但老师的角色、高高在上的权威没有变,仍旧滔滔不绝、口若悬河,习惯于讲解;学生被动学习、机械学习的本质没有变,仍旧唯师是从,墨守陈规,习惯于听讲。究竟什么是真正的自主学习,如何开展自主学习,是萦绕我们实施课堂教学改革的首要问题,基于此,我选择高一地理下册“人口分布”专题进行课堂教学探索实践,希望对自主学习有清晰、准确的认识,从而为学校地理学科的课堂教学改革铺砖引路。

二、教学探索实践

1. 小试牛刀:教师步步为营,学生按部就班

教学流程:教师围绕“人口分布”教学目标,精心设计任务单,在校园平台提供相关学习图文资料,学生下载电子任务单驱动学习,并利用学校互动家园讨论区,上传学习结果,交流互动学习。

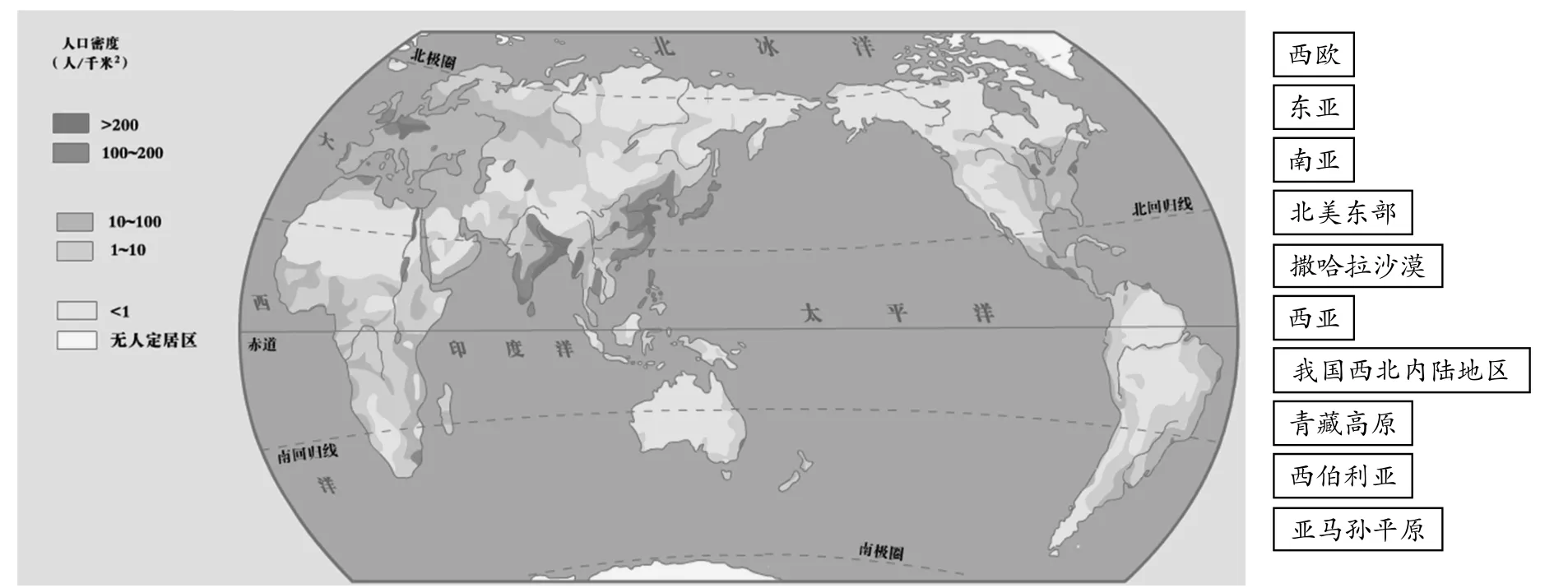

师:阅读世界人口分布图,找出四大人口稠密区和稀疏区,并将右侧的地名拖曳至图中相应位置,落实人口分布稠密区、稀疏区的名称与分布。

生:直接拖动区域名称至相应位置,完成显性任务,人口分布图阅读、归纳、知识内化过程省略。

师:请根据校园平台相关资料,完成表格内容,分析四大人口稠密区的相似点,归纳人口分布的影响因素,并上传至平台交流讨论区。

四大人口稠密区 主要气候类型 主要热量带 年降水量情况 地形 经济发展水平东亚南亚西欧北美东部

生:观察图文资料,填写结果。部分反应较快、思维较灵活的学生在完成东亚地区的分析后,后三项大部分选择了复制、粘贴的方法。人口分布影响因素分析结果整齐划一:气候、地形、经济发展水平。

师:请根据相关资料,分析、归纳主要人口分布稀疏区的形成原因。

主要稀疏区 形成原因撒哈拉沙漠亚马孙平原西伯利亚青藏高原

生:查看图文资料,大部分学生依照人口稠密区分析方法,将气候类型、热量带、年降水量、地形、经济发展水平全部分析一遍,花费大量时间,而且未分析归纳出根本原因。

“人口分布”专题主要内容包括世界主要人口稠密区、稀疏区的名称与分布、影响人口分布的主要因素,整体学习难度不大。本课课堂教学实施试图解决两个问题,第一,如何开展自主学习;第二,如何利用信息技术优势,开展“一人一机”环境下的自主学习。在课堂实施中,教师围绕教学目标精心设计教学活动,充分借助任务单,驱动学生探究学习。整堂课,教师不再滔滔不绝,只是偶尔归纳总结;学生不再双耳紧竖,始终忙着整理学习,看似学生当家作主了,但是深入一步思考,从学生学力发展来看,自主学习依然只是流于形式、苍白无力。学生的行为是自由了、自主了,但是学生的思维不自由,“学什么”与“怎么学”都由教师决定和掌控,教师依然是课堂的主宰者、权威者,学生只是教师的傀儡,只是按照老师预先设计的程序机械式的完成各项任务,自主课堂学生却做不了主,能力培养也成为一句空话。

反思教学,以下几点明显不足。在世界人口分布的主要稠密区与稀疏区知识教学中,教师给出对应名称,学生动手操作将名称拖曳至相应地方,学生通过自主动手实践,知识目标的达成度肯定比教师传统讲授式教学效果好,但在该教学活动中,培养学生的观察能力、发现、归纳地理现象的能力没有得到实现。在影响人口分布的主要因素教学中,教师提供学习资料,设计任务,学生观察图表资料,填写表格内容,再归纳总结,看似自主探究学习,但是学生大部分也只是为完成任务而学习,并不是基于知识的疑问去学习,学生的思维也被完全限制、扼杀在教师设计的表格中,这一点从学生归纳影响人口分布的主要因素的结果整齐划一,照搬照套分析人口稀疏区的成因中可以得到证实;而且因为问题的单一和重复,学生探究的欲望与热情没有充分的激发,学生分析问题、解决问题的能力没有丝毫提高。另外,信息技术优势体现不充分,为用而用,虽然为学生提供了学习的空间和内容选择,营造了宽松、自由的学习环境,教师的喋喋不休变成了沉默少语,却将课堂变成了一场没有感情的人机对话。学生的写字变成了打字,师生、生生的对话也变成了无声的交流。要实现真正自主学习,并有效利用信息技术,需要进一步探索和改进课堂教学。

2. 反思改进:教师创设情境,学生自主探究

教学流程:教师在校园平台讨论区建立6个小组:亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲,分别提供相应的图文资料,学生自主选择研究主题、开展合作探究、交流反馈、质疑评价等学习。

师:请大家根据个人兴趣爱好或知识储备情况,重点选择一个洲进行自主合作、探究学习,归纳人口分布特点,分析成因,并评价其合理性。学习资源可利用老师提供的图文资料、课本,如果老师提供的资料不能解决你们伟大的发现,可充分借助其他网络资源。希望你们做到细观察、善发现、敢质疑、多思考。

生:学生自主选择探究内容,但选择南美洲、非洲的同学少,甚至没有。

师:看来南美洲、非洲人气不旺,谁有兴趣和勇气来捧捧场?

生:笑,平常课堂表现活跃的几个男生自告奋勇,对主题进行重新选择。

师:谢谢你们的坚持与挑战,不管研究结果如何,你们已经成功了一大步。

学生根据个人选择,借助校园平台开展分组(小组成员的位置相对比较分散)网上自主探究与交流互动。推选代表分享研究成果,其他小组倾听、质疑、借鉴,教师利用黑板记录关键信息,适时点评、引导、启发,最后师生总结。

此次教学模式虽然与第一次教学大同小异,但因为问题设计与任务的改进,教学效果、学生发展得到了明显的提升。首先,从教师角色看,实现了从领导者到组织者、引导者、促进者的转变,老师不再高高在上,只是为他们创设学习情境,适时指导、点拨,平等对话交流。其次,从学生自主学习意识与思维能力上看,学生完全根据个人意愿选择学习内容,在同一主题下的讨论区,学生志同道合、兴趣相投,加上问题设置的开放性以及一定的挑战性,学生探究的热情高涨,不断发现特点、规律,自我提问、不断质疑并灵活利用教师提供的资料、网上信息收集、思维碰撞等方式深入思考、探究。学生不再是完全根据教师的事先预设按部就班的进行,而是将预设与生成相结合,充分发挥师生双方的积极性,真正体现了以学生为主体,教师为主导。虽然从学生研究的成果来看,有的小组分析结果并不全面,甚至存在错误,但学生体验了发现问题、分析问题、解决问题的学习经历,享受了当家作主的感觉,收获了自主探究、合作学习的快乐,促进了思维碰撞与综合能力发展。最后,从信息技术优势上看,打破了传统教学由于空间座位限制的小组合作学习,虽然小组成员座位是分散的,但信息技术搭建了一个及时有效异地互动交流的平台,创设了宽松民主的学习环境。信息技术以其强大的信息资源存储与共享功能,充分满足了学生个性化的学习需求,学生根据自己的需求选择学习资源和信息数据,来解决碰到的疑惑与困难,培养了学生思维的主动性、灵活性和发散性,提高了学生的学习兴趣与课堂参与度高,克服了传统课堂注意力易分散的弊端,优化了教学过程,增强了教学实效。

三、收获与启示

德国著名教育学家第斯多惠在《德国教师教育指南》一书中写到:“一个坏的教师奉送真理,一个好的教师则教人发现真理。”这强调了培养学生学会自主学习的重要性。顾泠沅教授曾观点鲜明的指出:在课堂里,学与教是整体,常常不能割裂,学生是学习的主体,按照“以学论教”的思路,课堂评议时可简化为如下的准则:学生该听的听了没有?该做的做了没有?该想的想了没有?该说的说了没有?基于以上观点与教学实践,笔者对自主学习有以下认识:

第一,自主学习,反对知识灌输,但并不意味着老师讲的越少越好,应充分发挥教师的指导、点拨、调控作用,在适当的时候用适当的方法对适当的人讲适当的内容,讲是教师的责任,关键看是不是讲到点子上,讲到要害处,讲得学生茅塞顿开、豁然开朗。

第二,自主学习,强调学生的主体地位,但并不意味着放任自流,也不能牵着走。教师应根据教学需要,创设自主学习的情境,提供探究的时间和空间,引导学生自主分析、探索、实践、质疑和创造。尽可能创造自主选择学习内容、学习方法的机会,充分调动学生学习的积极性和主动性;同时问题的设计要符合学生的认知水平,贴近学生的最近发展区,充分调动学生探究的兴趣和热情,促进思维的形成与发展。

第三,自主学习,注重学生学习的独立性,但并不意味着个别的、孤立的学习,小组合作学习更能调动学生学习的主动性、激发学生的学习热情。通过师生、生生的合作、互动、交流,使每一个学生都有语言实践和自我表现的机会,给予学生更多自由活动和相互交流的机会,促进学生实践的互相启迪、互相帮助,实现学习互补。

第四,自主学习,应充分发挥信息技术优势,突破教学时空的限制,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育资源和有力的学习工具,创造有利于发挥主体性、创造性的教学环境,满足学生个性化学习需求,优化学习过程,提高教学效益。