基于因子分析的区域产品质量影响因素评价

于 涛,刘长玉,王高山,2

(1.山东师范大学管理科学与工程学院,山东济南250014;2.山东财经大学管理科学与工程学院,山东济南250014)

一、引 言

随着竞争的不断升级,各地区、各行业的产品质量变化与企业的质量发展能力都呈现出明显的区域化特征,广大消费者、投资者、招商引资者都在高度关注区域产品质量的水平,由块状经济引发的就业趋势也在倾向于整体质量形势良好的区域。在日益激烈竞争的市场中,谁能够用灵活快捷的方式提供用户满意的产品,谁就能赢得市场的竞争优势。质量已经从原有的面向企业的产品领域,拓展到社会其他组织,以及服务、工程和生态等领域,这就是现在国际和国内广为流行的“大质量”概念①。质量的范围已从“有形产品”转向涵盖所有过程和效果的“区域整体”。

质量受多种因素影响,且各因素之间关系复杂。美国的马尔科姆·波多里奇国家质量奖(MBNQA)②(1993)以企业的经营结果为研究对象,提出对质量影响的七要素;Flynn③(1994)、Alexander④(2002)、Kumar⑤(2002)等也从不同的角度总结了质量影响因素;Brust等人⑥把关注的焦点转移到质量竞争的宏观表现上。2006年,国家质检总局和国家统计局联合发布了2005年质量竞争力指数,这是我国第一次用系统化的数据来评测我国宏观质量水平和质量发展能力⑦。国内众多专家学者也投身到宏观质量的研究中,企业质量竞争力的评价方法在向宏观层面的方向拓展⑧⑨⑩[11][12][13]。

产品质量已经成为衡量一个国家的科技水平、经济发展水平和综合国力的重要标志。其不仅决定着企业素质、企业发展、企业经济实力和竞争优势,也直接决定着企业经营活动的成败,是影响企业经济效益的最基本的因素。探究区域产品总体质量水平的宏观因素及其作用机理,建立一种普遍适用的、科学的质量评价方法在当今经济社会显得尤为必要。本文以山东17地市区域产品质量为研究对象,应用PEST模型构建区域产品质量指标体系,并进行相应的分析。

二、应用PEST模型构建区域产品质量指标体系

区域产品质量是由区域内所有产品的产品特性、所有企业对质量保障的流程能力和所有社会效果三个要素的集合所共同表现出来的区域特性,它是以区域的形式表达的整体质量特征。区域产品质量的高低不仅受企业内部条件的约束而且还受外部环境的激励与约束,内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体,是一个全局性、社会性的问题。

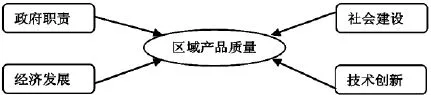

PEST是分析外部宏观环境与战略管理中的最为常用的方法模型,它是政治(Political)、经济(Economic)、技术(Technological)和社会(Social)的简称。本文运用PEST模型以区域产品质量为研究对象,从政府职责、经济发展、社会建设和技术创新四个方面(如图1所示)探讨对地区产品质量产生影响的宏观因素,构建区域产品质量的评价指标体系。

图1 区域产品质量的宏观因素

表1 产品质量影响因素评价指标体系

1、政府职责包括政府对产品质量实行合理而有效的宏观控制,是促进产品质量水平不断提高的一个重要手段;政府制定相配套的产品质量的法律、法规;同时保障地方财政收入,为经济的增长、社会的建设、技术的进步提供良好的环境,在产品质量中发挥着重要作用。

2、经济发展体现在企业是处于宏观环境中的微观个体,经济环境决定和影响企业战略的制定。关键要素包括地区人口数量、产业布局、居民可支配收入水平、经济发展水平等。

3、社会建设主要是指地区中社会成员的平均教育状况、人口规模、人均可支配收入、质量文化的建设等,这些要素与产品质量密切相关。

4、随着科技创新时代的到来,在产品质量中加大科研开发的投资,将高新技术应用在产品中,提高企业产品的科技含量和加快技术商品化速度,对保障产品的质量具有重要影响。

通过以上分析,在参照已有的评价指标体系的基础上,充分考虑以上四方面中相对重要的各种因素,进行反复的探讨与筛选,并且根据山东省的实际情况,选取十七地市地区生产总值(亿元)等12个与产品质量密切相关的宏观因素,构建了产品质量的评价指标体系,如表1所示。下面以2010年山东省十七地市上述12个指标数据为依据,进行产品质量影响因素的实证分析。

三、区域产品质量指标体系的因子分析

因子分析方法的概念起源于20世纪初Karl Pearson Charles Spearmen等人关于智力测验的统计分析,通过原有的众多、相关性的指标进行线性组合提取因子,它的核心是用较少的相互独立的因子反映原有变量的绝大部分信息[14]。

1、因子的提取及其命名

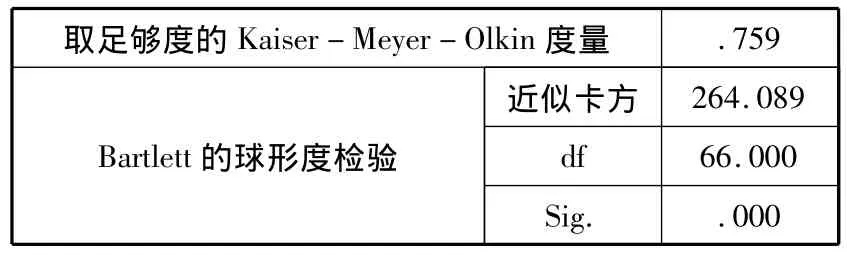

表2 KMO和Bartlett的检验

表3 特征根及方差贡献率

表4 旋转后的成分矩阵

应用SPSS16.0统计软件进行因子分析,分析之前对样本数据进行KMO检验和Bartlett球度检验。结果如表2,KMO值为0.759大于0.6,Bartlett球度检验给出的相伴概率小于显著性水平0.05,相关系数矩阵与单位矩阵有显著差异,应拒绝Bartlett球度检验的零假设。通过分析知,所选用的数据适合因子分析,有进行进一步分析的必要。

采用主成分法对原有12个变量提取特征值,选取特征值大于1的因子。提取了基本可以反映原变量的绝大部分信息的3个综合因子F1、F2和F3,使得原变量的信息丢失较少,总方差解释率达到92%以上符合要求,如表3所示。

由于初始因子载荷矩阵不容易解释综合因子,所以采用方差最大正交旋转法对初始的因子载荷阵进行旋转,使综合因子具有很好的命名解释性,得到因子旋转载荷矩阵,如表4所示。

在主成分F1上,主要解释了全体居民消费水平绝对额、城镇居民年人均家庭总收入、农民全年总收入,可命名为居民收入水平因子,该因子的方差贡献率为64.978%;地区生产总值、地方财政预算收入、第三产业增加值、人口总数、中等职业学校数量在主成分F2上有较高的因子载荷,可命名为经济发展水平因子,该因子方差贡献率为18.511%。在主成分F3主要解释了规模以上工业总产值、地方科学技术支出、规模以上高新技术产业产值、工业标准化的企业个数,该因子方差贡献率为8.621%,可命名为科技创新能力因子。

由提取的三个综合因子可知,区域的产品质量与该地区的居民收入水平有密切的关系,同时受到经济发展水平、教育普及程度、科技创新能力等因素的影响。由此,得出了区域产品质量的综合评价模型,下面将对其进行详细分析。

2、区域产品质量水平的综合因子评价

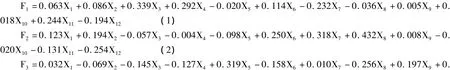

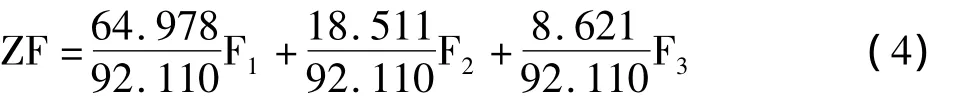

通过SPSS16.0统计软件,根据综合因子F1、F2和F3的系数矩阵,可得出居民收入水平、经济发展水平和科技创新能力三个因子的得分函数,从而分别计算出十七地市在三个综合因子上的得分。其计算式为:

在计算三个综合因子得分的基础上,根据每个综合因子的方差贡献率与三个因子累计贡献率之比的得分进行加权汇总,可得到不同地区的产品质量的综合水平ZF。计算式为:

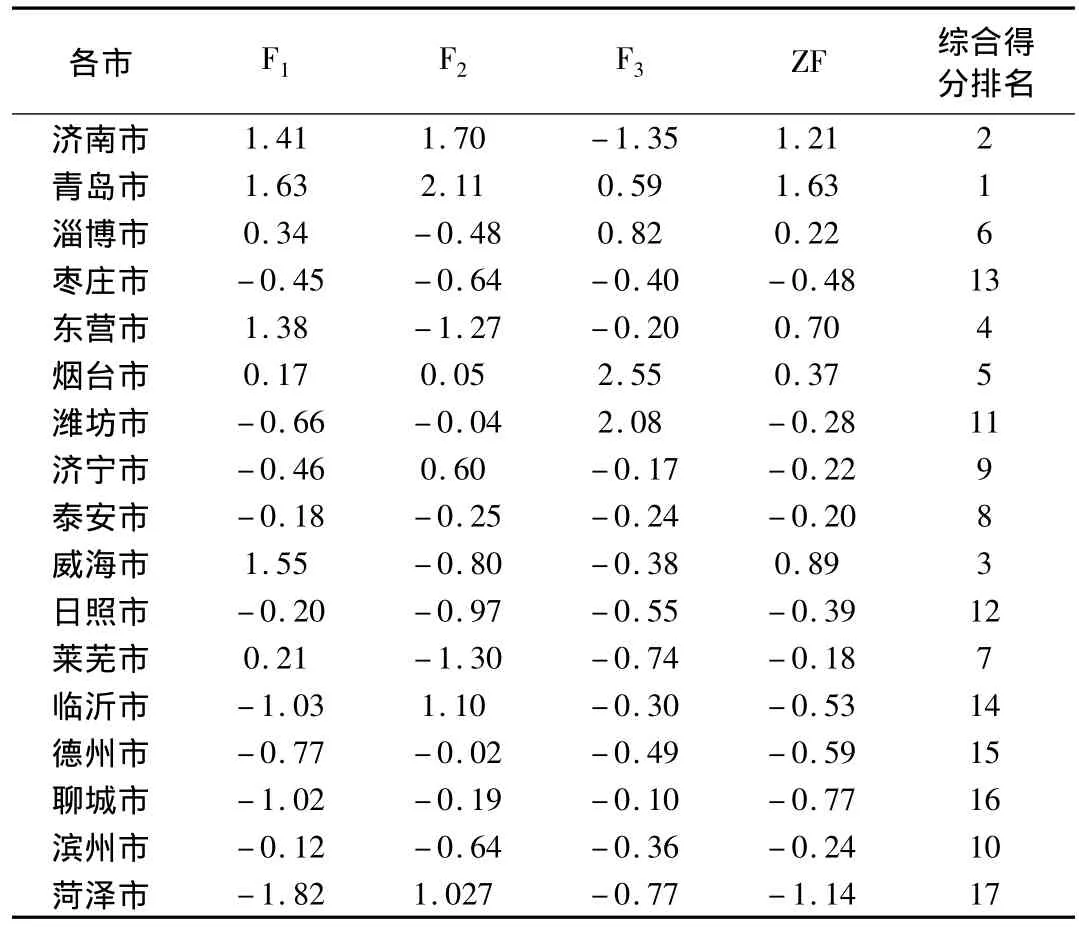

表5 各市产品质量综合评价表

2010年山东省十七地市的产品质量的综合得分,如表5所示。由计算结果,可以得出十七个地市的产品质量综合水平的排名。从上述计算可得出:(1)居民收入水平因子F1得分排名前3位的是青岛、济南、威海,反映3个地级市的居民总收入水平高,消费水平能力强。(2)经济发展水平因子F2中青岛、济南、临沂三个地级市经济发展较快,体现在地区生产总值、第三产业增加值的增加值与地方财政预算收入高。(3)科技创新能力因子F3得分排名前3位的是烟台、潍坊、淄博,烟台市的地方科技投入资金在全省为最高。同时,各市工业标准化的企业个数也影响当地的科技创新能力,烟台和潍坊工业标准化的企业个数在全省处于前两位。(4)从十七地市的综合得分排名可知,地区整体质量水平排名前3位的三个地区是青岛、济南与威海。这与实际情况也是比较相符的,相对客观地评价了不同地区的产品质量水平。

3、区域产品质量综合因子的聚类分析

在因子分析的基础上,用得到的3个综合影响因子F1、F2和F3作为自变量,对十七地级市的产品质量水平进行聚类,将产品质量水平相当的城市归为一类,整体上对其进行综合评价。本文利用类间平均链锁法,选择最为常用的欧氏距离,按4类进行划分,得到的结果见表6。

表6 地区产品质量聚类结果

通过对十七地市的聚类结果可以分析得出,十七地市产品质量水平存在明显差异。第一类有济南和青岛两个城市,在因子分析的综合得分是1.21、1.63(见表5)排在前两位,是产品质量水平高的地区;第四类中有济宁、临沂、德州、聊城、菏泽,在因子分析的综合排名中都靠后,产品质量水平比较落后。第二类包括烟台与潍坊,其余8个地级市都属于第三类,说明这些地级市的产品质量水平还有待进一步的提高。

四、结 语

本文采用PEST模型,选择与产品质量密切相关的指标,构建了研究产品质量的指标体系。运用山东省十七个地级市的2010年的统计数据,使用因子分析法进行了统计研究。最后,通过聚类分析把质量水平相似的地区归为一类,进行了整体的综合评价分析。研究过程中,除了指标体系的构建有一定的主观性外,定量分析过程完全依据客观统计数据,没有任何主观因素,计算结果能较好的反映现实的真实状况。

通过分析可以得出:(1)居民收入水平是影响产品质量的第一主要因素,经济发展水平是第二主要因素,科技创新能力是影响产品质量的第三主要因素;(2)根据质量综合水平的得分,确定了山东省十七地市的产品质量的排名,发现各地市之间产品质量水平存在明显差异——济南和青岛的产品质量水平最高,大多数地级市处在质量水平不高的层次。(3)应用聚类分析,另一个角度的结果与因子分析的综合排名有一定的关系,排序在前两位的济南、青岛属于第一类,排名靠后的临沂、德州、聊城、菏泽属于第四类。

在社会发展的基础上,加快经济发展、加大高新技术的资金投入,重视整体的教育水平是提高区域产品质量的重要手段和有效措施。地区经济实力越强,人们的消费水平、受教育程度越高,该地区的产品质量水平越有保障。因此,一是政府加强宏观质量调控,不断发展地区经济,提高经济实力,提高质量教育的整体水平,增加财政收入和居民收入,加强全社会的产品质量的监督与控制。二是加大科学技术资金投入,新技术产业产值,加强质量管理,完善质量体系,使生产企业能掌握核心技术,努力提高产品质量。产品质量指标体系及其综合评价将有助于加强对产品质量的管理,建立统一、高效的质量宏观管理体系,提高产品质量的措施也是宏观决策部门可以实际操作的,为加强区域产品质量管理提供了科学的决策依据。

以上评价,一方面体现地区居民的收入状况、消费水平对产品质量具有关键的作用;另一方面工业总产值的增加,经济的发展对推动产品质量有较大的影响;此外,高新科技的发展与产品质量也有密切的相关性。文中评价体系的指标选取虽具有针对性、代表性,为全面反映地区的产品质量水平,仍需要进一步的细化指标,这也是下一阶段继续研究的方向。

[注释]

①程虹,李清泉:《我国区域总体质量指数模型体系与测评研究》,《管理世界》,2009年第1期。

②阿尔博特.林克,约翰.斯科特[美]:《波德里奇国家质量项目经济评价》,北京:中国标准出版社,2006年版,第73-100页。

③Flynn,B,Schoeder,R,and Sakibaba,S.“A Framework for Quality Management Research and Associated Measurement Instrument”.Journal of operations Management,1994(11):339 -366.

④Alexander,B.How to Construct a Service Quality Index in Performance - Based Ratemaking.Electricity Journal,1996(9):46 -53.

⑤Ashok Kumar,Kathryn E.Steeke,Jaideep Mo twani.A Quality Index - Based Methodology for improving Competitiveness:Analytical Development and Empirical Validation.University of Michigan Business School,2002.

⑥PeterJ.Brust,FrankM.Gryna.Quality and Economics:Five Key issues.Quality Progress,2002(10):64 -69.

⑦夏文俊:《质量竞争力指数全面解读》,《中国品牌》,2006年第10期,第17-19页。

⑧唐晓芬,金国强:《上海企业质量管理现状的调查与分析》,《工业工程与管理》,2001年第1期。

⑨上海质量管理科学研究院:《质量竞争力》,北京:中国标准出版社,2006年版,第24-28页。

⑩于涛:《工序质量控制理论与应用》,北京:经济管理出版社,2008年第5期,第10-23页。

[11]Yu Tao,Wang Gaoshan.Research of on -line Process Quality Control System.TCAL2008(9).

[12]马小平:《宏观质量管理与竞争力研究——以江苏为例》,《南京理工大学》,2008年,第3-14页。

[13]程虹,李清泉:《我国区域总体质量指数模型体系与测评研究》,武汉:武汉大学,2009年版,第2-5页。

[14]张海丽,魏凤:《基于因子分析法的山东省城镇居民生活质量评价》,《经济师》,2011年第7期。