民众对城市地标感知和认可的实证研究——以广东省惠州市为例

白 旸,吴泽燕

(惠州学院 旅游系,广东 惠州 516007)

在中国城市快速发展的背景下,从首都北京到各省会城市,再到各个次级城市,纯企业行为的巨额投资、高度攀比的城市地标建筑物建设使城市特色逐渐消失,令人担忧。研究城市地标的塑造,了解城市本身以及民众对城市的感知机理,有利于打造城市专属“名片”。国内已开展对地标构建的研究,并取得有意义的成果。刘渌璐和侯学钢[1]对罗马城市地标系统伴随城市发展以及罗马人意识转变的演进过程进行分析;刘凌云[2]对西方城市和中国城市的地标各历史时期的主要特征和演进过程进行分析;倪剑和黎冰[3]对温州市公安指挥中心大楼地标建筑的隐喻和象征进行分析;卜魏[4]、刘渌璐[5]等提出了细致的城市地标系统构建理论。上述研究多是从城市和地标本身的角度研究其历史演进、理论构建或者功能作用,缺乏从民众感知和需求这一关键要素的角度研究城市地标的构建和功能,且多数研究侧重描述、归纳与解释。因此,以广东省惠州市作为案例地,以民众为主体,在数据统计分析的基础上对城市地标做更详实的研究,这可为构建满足大众的、符合城市特色的、而非千篇一律的“高、大、奇”的地标提供一定的科学依据。

一、研究设计

(一)案例地选择

从历史渊源来看,惠州境内自隋代开始就设立了循州,是当时东江流域的政治文化中心,至今已有一千多年的历史,再加上“江、海、湖、泉、瀑、井”的人—水关系地域生态特色,使得惠州历史生态文化沉淀较为深厚,拥有“广东省历史文化名城”的美誉。从行政规划来看,惠州市是1988年才建立的一个年轻的地级市,由于特殊的位置和历史,其包容性较强,幸福指数高。从城市发展来看,惠州市城市规划建设未进入成熟期,可塑性较强。因此,选取惠州市作为地标感知研究具有可行性和实践意义。

(二)研究方法

1.代表性建筑选定

考虑到研究的现实性,作者以惠州市惠城区作为研究核心。通过实地考察,列举出所有可能成为民众心目中地标的建筑体并将之分为两组。A组是代表历史文化和地域特征的建筑体:惠州西湖、朝京门、合江楼和惠州博物馆。B组是代表现代经济和科学技术的建筑体:奥林匹克体育场、合生大桥、华贸大厦、富力大厦、江北艺术中心和惠州科技馆。

2.问卷调查

本调查以惠城区116万常住人口和当天流动游客为抽样全集,调查地点包括江北、河南岸、东平、平湖、仲恺五个生活人群不同的区域。在此基础上,通过设计民众对城市地标感知和认可的问卷,获取研究的基本数据。调查问卷由三部分组成,分别是受访者的基本信息、受访者对惠州市城市地标的感知、受访者对惠州市城市地标的认可。基本信息包括性别、年龄、居住时间、受教育程度和职业。感知和认可两部分共有9道题目。感知是指民众感受到的什么应该是惠州城市地标以及惠州城市形象,即“是什么”;认可即民众对城市发展的看法以及对新地标构建的要求,即“为什么”和“怎么做”。问卷题型包含不超过三项的多选题和单选题。问卷调查的时间为2012年暑假,在惠城区8个调查点共发放470份,回收有效问卷446份,有效率为94.89%。

二、研究过程及研究结果

(一)问卷编码及样本的人口学统计特征

本问卷数据的分析基于SPSS18.0,应先对问卷进行编码。单选题变量的取值为选项,有几个选项就有几个变量值。多选题采用二重分法,将每一个选项看作一个新变量来定义。0代表没有被选中,1代表被选中。

整体样本中,男女比例基本一致,分别占54.0%和46.0%;居住时间在十年以上的占了41.9%,居住时间在1到10年之间的占了35.2%,77.1%的受访者对惠州市相当熟悉,且年龄在20岁到55岁的占了97.3%,可见受访者对惠州城市地标感知和认可能够做出基本判断。另外,14.3%为来惠游客,8.5%为在惠州居住不到一年的,为样本需求;高中及高中以上学历占了88.6%,并且32.7%是本科及本科以上学历,受访者受教育程度普遍较高,能保证问卷的质量;70%以上受访者的职业为公司职员、个体经营户、工人、学生,能代表研究区域内最广大基层群体,保证问卷能反映真实情况。

(二)感知分析

1.感知的地标及原因

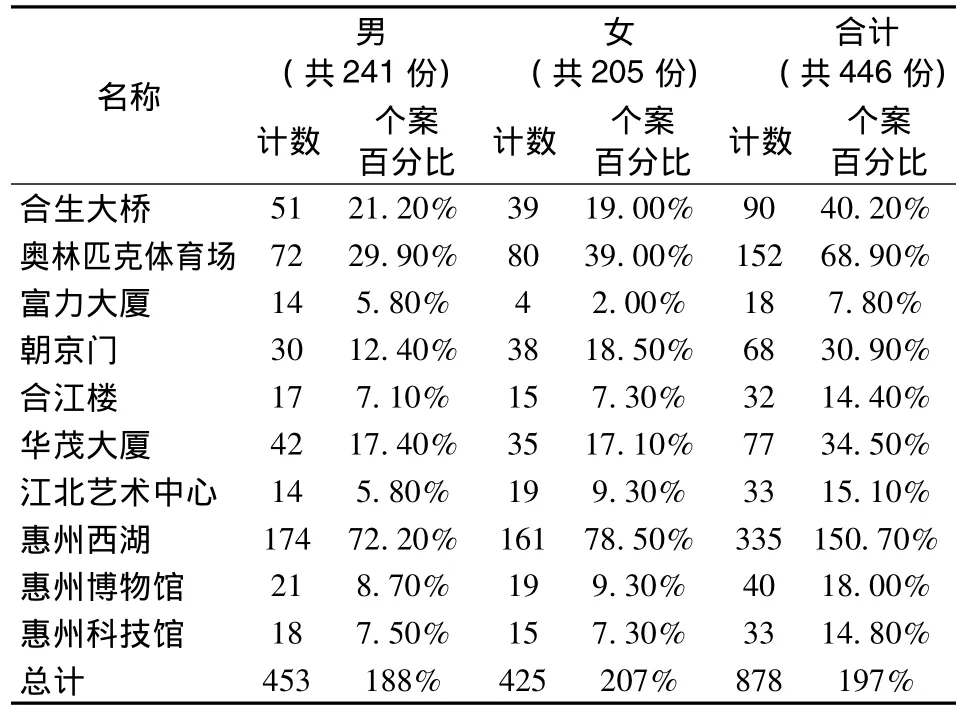

民众对惠州城市地标的感知为不超过三个选择的多选题,采用多重响应分析。如表1所示,响应次数为878次,个案百分比总和为196.9%,即平均每个受访者选择了约两个选项。从统计结果看,地标感知表现出较为明显的倾向性,惠州西湖响应百分比和个案百分比分别高达38.2%和75.1%;奥林匹克体育场分别为17.3%和34.1%;合生大桥分别为10.3%和20.2%。此三者响应百分比和个案百分比的累计百分比分别达到了65.8%和129.4%。其他地标感知皆不超过10%的响应百分比和17.5%的个案百分比。惠州西湖为预设的A组历史文化类地标,奥林匹克体育场和合生大桥为B组现代经济和科学技术类地标。

表1 地标感知

如表2至表6所示,以性别、年龄、受教育程度、居住时间、职业与各个地标分别做交叉分析,分析结果如下:(1)地标感知类型受性别影响显著。男性选择除奥林匹克体育场和江北艺术中心的外的B类代表现代经济和科学技术的地标的百分比高于女性,女性选择A类代表历史文化和地域特征的地标百分比高于男性。(2)30岁以下的受访者对华茂大厦和惠州博物馆的感知比另外两个年龄段显著。55岁以上的受访者选择合生大桥的百分比高达50.0%,明显高于总体的20.2%。(3)中、高学历者选择奥林匹克体育场、江北艺术中心、惠州西湖的百分比均比低学历者高出5%-11%。而选择朝京门的百分比,高学历者比低学历者高出18.6%。(4)游客对惠州西湖的感知百分比仅为57.8%,明显低于总体的75.1%。在华贸大厦和惠州博物馆的选择上,游客和居住十年以上的居民表现出百分比的一致性,且高于其他年龄段。在惠州西湖和江北艺术中心的选择上,居住时间1-10年以及10年以上的居民表现出百分比的一致性,且高于其他年龄段。(5)教师职业的受访者对文化类地标朝京门、合江楼、惠州西湖的选择百分比明显高于其他职业。

表2 地标感知与性别交叉表

表3 地标感知与年龄段交叉表

表4 地标感知与受教育程度交叉表

表5 地标感知与居住时间交叉表

表6 地标感知与职业交叉表

在多选题原因选择中,响应次数为653次,个案百分比总和为146.4%。高或者大的原因百分比很低,现代化、高科技原因次之,而凝聚历史文化和知名度高响应百分比之和达到76.8%,个案百分比之和为112%。可见,地标感知中,历史文化和知名度的影响较大(图1)。

图1 感知原因饼状图

2.城市精神感知

城市精神感知即民众头脑中的城市印象。惠州地处广东的广州、潮州、客家三大方言区的结合部,人口构成比较复杂。在漫长的历史长河中,惠州逐渐形成了既受粤、潮、客三大地方文化的影响,又有其独特风格的惠府民俗文化和惠府生态文化。因此,惠州形成了鲜明、和谐的城市精神。该单选题统计结果显示(图2),在446名受访者当中,有277名受访者选择了惠州包容性强,能接纳多种语言和外来人员,占样本总体高达62.1%;85名受访者选择了青春活力,占了样本总体的19.1%;而开拓创新和务实开放两个选项被选的百分比则分别为11.0%和7.0%。

图2 城市精神感知

(三)认可分析

1.城市定位

有44.4%的受访者认为惠州将发展成为全省重要的城市,21.7%认为惠州将发展成为地方性的大城市,33.9%认为惠州将发展成为全国有影响的城市。在受访者的感知中,惠州仍然具有较大的发展潜力,78.3%的受访者认为其能发展成为全省或者全国影响较大的城市,而不是一个地方性的大城市(图3)。

图3 民众对惠州未来城市影响力的认可

多选题城市名片的认可分析,选择“全国文明城市”的个案百分比达到70%,次之为“广东省历史文化名城”的21.7%,差距悬殊。再者依次为“国家园林城市”、“中国优秀旅游城市”、“国家环保模范城市”、“国家卫生城市”(图4)。

图4 城市名片的认可

2.地标塑造的理由和功能

56.7 %的受访者认为惠州有必要塑造新的地标,17.7%认为很有必要。排除选择没必要的受访者,通过多重响应频率分析可知,惠州新地标塑造理由的选择相对较为均匀,除1.6%个案百分比为“其他”选项,19.4%为“增强市民自豪感”选项外,其余选项皆在30%到50%之间。展现惠州城市精神、提高惠州知名度和彰显惠州的历史文化内涵被选择的次数依次为179次、132次、118次。而当问及地标功能时,“突出城市发展特色”选项个案百分比为最高57.62%,其次为“体现城市历史文化”选项51.35%,再者为“体现城市精神”选项38.1%。

图5 惠州新地标塑造理由认可

图6 地标具备功能认可

3.地标的位置

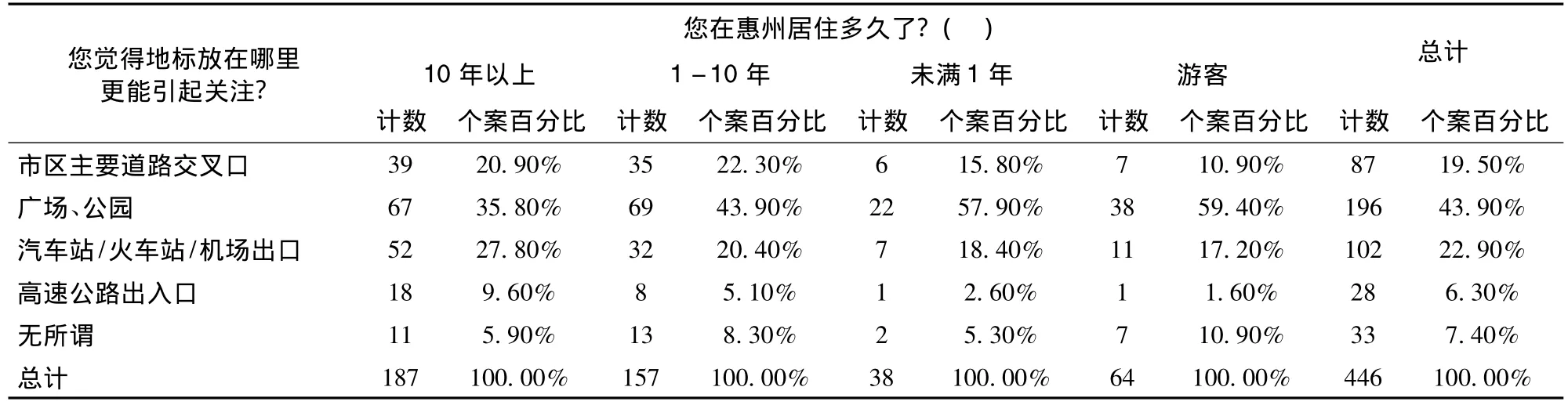

地标的位置是地标塑造一个关键因素。约四成的受访者认为地标应该放在广场、公园;约两成的受访者认为地标应该置于汽车站、火车站或者机场出口;约两成受访者认为地标应置于市区主要道路交叉口;认为该置于高速公路出入口以及持无所谓态度的受访者累计约一成。当地标位置的认可与受访者居住时间交叉分析发现,居住时间越短,将地标置于广场、公园的认可度越高,游客的百分比甚至达到了59.4%;其余三类位置的认可度都随居住时间的增加而减少;10.9%的游客持无所谓态度,非游客的百分比低于10%(表7)。

表7 地标位置与居住时间交叉表

三、结论

(一)地标要满足民众文化需求

惠州是广东历史文化名城,惠州西湖承载东坡寓惠文化和城市地理生态文化,合生大桥和奥林匹克体育场分别以“鹅城”和“客家凉帽”为设计蓝本。地标塑造应该挖掘城市的文化精髓和地理文化,使民众谈地标而知文化,见地标而晓地理生态,进而热爱这座城市和履行环境保护行动。任何一座城市都有历史和文化,不是只有古城古镇之类的才能谈历史和文化。大自然所赐予的特定地理环境,漫长时间中积累的历史文化以及当代社会所具有的科学技术与智慧是城市地标独具的灵魂。文化是需要挖掘的,有些生态痕迹需要部分地加以还原,城市建设者应将城市的历史、文化、人地关系演进以及地理等元素以各种形式展现出来,地标便为其中一种形式。

(二)地标要融入民众生活

Lyons[6]研究发现,如果人们对一个事物最熟悉,那么对之的喜爱程度最高,即社会认知心理学中的一个概念——熟悉效应(Familiarity Effect)。熟悉效应是指人们对一个事物的熟悉程度可以增加一个人对该客体的喜欢[7]。假如一个标志性建筑不能真正融入民众生活,即使其能很好承载城市的历史文化,也不能成为民众心目中的地标。惠州众多历史文化建筑,如合江楼、泗洲塔、朝京门等在民众的头脑中并没有形成很好的感知,一个很重要的原因是这些古建筑对民众的生活影响不大。城市建设者在塑造城市地标时应该将地标的生活化作为重中之重。可以更多的倾向于在主题公园、休闲场所、商务中心等打造城市地标。在旅游业发达的城市,景区地标的打造更能起到宣传城市的作用。

(三)地标的类型和内涵

现代地标与历史文化地标孰轻孰重?其实,地标的争论点不应该在于该答案是前者还是后者。一个真正意义上的地标应该有其内涵。内涵的有无不在于地标的类型。地标塑造的关键是如何通过某种形式表现其内涵。并非历史文化地标是最合适的城市标志。有些建筑物在设计之初就考虑了如何通过各种建筑形式表达某种文化意义[8]。广州的小蛮腰和北京的“大裤衩”通过其精心设计的造型传达出了该城市独特的生活气息和韵味,为当地人和外地人接受。并非一座“高度之最”的建筑就能成为城市的标志。珠海渔女雕塑突出了珠江三角洲鱼米之乡和人水和谐相处的生态内涵,广州五羊雕塑表达了岭南地理文化和南北地域文化相融合的历史生态内涵,它们在体量不占优势,却同样深入民心,成为城市的地标。高楼大厦具有体量优势,无可厚非更容易占据民众的眼球。目前很多开发商都热衷于企图开发各种城市地标,片面追求建筑的规模、形态和位置等,但往往事与愿违,开发出来的绝大多数建筑均未能成为城市地标。城市地标是人们对城市空间环境的意义和空间结构状态[9]。城市建设者更应该在考量城市实力和建设状况的基础上,以“内涵”致胜,打造城市名片。

[1]刘渌璐,侯学钢.从辉煌走向和谐——罗马城市地标系统之演变循真[J].国际城市规划,2008,23(2):73-77.

[2]刘淩云.城市地标系统的历史演进及其优化探索[D].武汉:华中科技大学,2004.

[3]倪剑,黎冰.城市地标建筑的隐喻与象征——温州市指挥中心大楼创作回顾[J].华中建筑,2003,21(5):22-24.

[4]卜巍.城市地标系统整合研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2010.

[5]刘渌璐.城市地标系统建设理论与方法研究[D].长沙:湖南大学,2007.

[6]LYONS E.Demographic Correlates of Landscape Preference[J].Environment and Behavior,1983,15(4):487 -511.

[7]ZAJONC R B.Attitudinal effect of mere exposure[J].Journal of Personality and Social Psychology,1968,l(2):1 -29.

[8]王爱平,周尚意.关于社区地标景观感知和认同的研究[J].人文地理,2006,21(6):124-128.

[9]卜巍,张伶伶.城市地标认知系统及其内在互动关系研究[J].华中建筑,2008,26(12):63-65.